苏东坡是我喜欢的人物之一,很小的时候我就在想如果能像苏东坡、郑板桥、白居易一样的为人和生活,那该是怎样的一个潇洒人生。他们的诗酒风流,他们的诗画酬唱,他们的达观胸怀,无不是影响着一个民族的高度。正是有了他们的存在,我们的历史才显得厚重,才更加丰盈,让我们的历史星空是那样的璀璨;正是有了他们,让我们的时空隧道中有了更多的故事和传说。他们改变的不是自己,更是华夏大地上的山山水水和风土人情。

喜欢苏东坡的缘故,盖因与自己喜书好画之缘吧。《寒食帖》行书之范本,诗书合一,让我们从他犀利的笔锋中看到他在颠沛中不屈的品性。而这篇诗文中所表述的苦痛,在他的笔下犹如他心律的跳动,展示出苏东坡对现实的思考和适应。苏东坡的一生可谓是颠沛流离,纵观他的行状,几乎没过上几天好日子。别人都是官越做越大,起码也是稳稳当当的,而他则是官越做越小,并且越贬越远,就是这样的一种对个人不公平的待遇,苏东坡也能把这样一个坎坷的人生活出诗意和潇洒。这与他心中那诗书深厚的滋养,和他对名利的观念有着直接的作用。在他看来,时间和历史会澄清一切的,所以诗、书、画成了他寄情抒怀的载体。正是这种生活状况,让他对社会、对人生有了更多的思考和感慨,他也有了更多与人民、与民间、与社会、与国家更深的情怀。我记得有一本书称他是“人民的好朋友”,苏东坡内心的家园情怀和文人的自觉担当意识,让他走过的地方都成了后世寻访的胜迹。就像他的名字与西湖一样,都具有标志性的意义,故而有“东坡到处即西湖”之说。

?

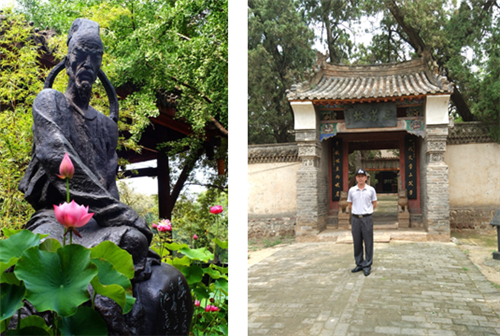

这是一个盛夏的下午,海南的儋州,太阳炙烤着大地,我和农业部的领导一起去探访东坡贬谪之处,若非十分深情,此时此刻可想而知。时代不同了,所有的一切都因此而改变,如果苏东坡现在在海南,我想这也是一个不错的地方。当年的痍瘴之气早已荡然无存,如今他谪居的地方,虽没有西湖之美,但已有几分秀色。如今这里已建成东坡文化园,走进东坡书院内,曲廊环绕,雕刻精美的青石桥横卧在碧荷红花之中。圆直的莲蓬,清净的湖水,让人感受到一种清澈的淳香之美。实际上苏东坡在这里只有三年多时间不到四年,这里的碑文记载中,有人说三年的,也有说四年的,应该是四个年头三年时间而已,只是这里的人民太想他能在这里多留一些东西,其情可鉴。如今这个地方也因旅游开发,整建的很好,我想大概东坡先生当年不会知道千年后这里的变化,若是知此,他该留下更多的文章遗迹。

??

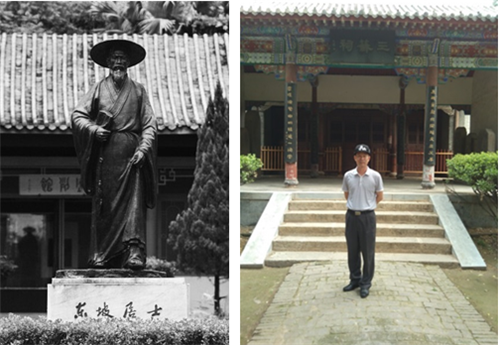

在东坡的人生中,他的人生功业,他说过这样的话,若问生平功绩黄州、惠州、儋州。而这三个地方正是他谪居的地方,更是他最痛苦的地方,而恰恰正是这三个地方,他觉得是他最为真实的生活。可以想象,远离政治的漩涡,避免尔虞我诈的喧嚣,才有了东坡的诗意,有了惠州的书院,有了儋州的讲学。一个封建的庙堂高官,转化成耕读育人的诗人、文学家,如果你说他是一个政治家,那他是失败的,而一个文学家他是杰出的,这种杰出也是在屡次谪贬中练就的。在儋州东坡书院的门口,有一颗很大的柳树,我想这颗古柳不知是否见过东坡先生,在树旁边有块大石头上,上面刻着“问汝平生功业,黄州惠州儋州”。走进一个白色的大门进入园内,是一座八角亭子,中间置一石桌石凳,名曰“载酒亭”。据说这是苏东坡先生饮酒会友的地方,再往后走即是东坡先生讲学的地方,虽然东坡先生是被贬之官,但他闻名天下之文望,还是得到更多人的敬仰。在被贬儋州之时,他连官船官桥都不得使用,到了这里更是上无片瓦,下无田地。但这里的人们仍然把他当成福音,大家纷纷把子女送到这里请先生教育。由于苏东坡的到来,这片土地产生了有史以来第一位进士,从此这片瘴蛮之地开始转向文明的始盛。大堂上正中坐着苏东坡正在为两个学生讲课的雕像,苏东坡这个人应该有很大的胸襟和气度,且有很强的适应能力,他每到一个地方都能很快的适应这种环境。他一个四川人,到开封、颍州、杭州、黄州、惠州、儋州,在那交通物资不便而又匮乏的年代,饮食习惯就很难解决,而他依然能找到美食之乐。于是乎有了东坡肉的美食,他还专门写了一首《猪肉诗》,他每到一个地方都能和当地的百姓融合在一块。在院子里看到一幅《东坡笠屐图》石刻,可能最真实的反映他在儋州的面貌了。他在儋州这一千多个日夜里,为百姓疏水道、教耕种,而他自己却一无所有,如今看到这片亭院,据说是当年这里的一个富户人家借他住的,而对于苏东坡来说,有形的一切都无所谓了。后面的房间如今都陈列了有关苏东坡的著作及后来的学术研究成果,展示了他一生的足迹和思想。院子的两旁墙上刻满了苏东坡先生的诗书手迹,从他醉笔的“大江东去”之中,看到他桀骜不羁的人生。院子里花木葱茏,一尊白色的雕像矗立在中央,这里是他人生的最后时光。清瘦矍铄的身姿,虽有一些老态但依然挺拔,我想起他“一蓑烟雨任平生”的境界。站在这里与老爷子合张影,希望能从他的生命里找寻我的借鉴。

我去过河南三苏墓、汝州、常州、西湖,去过惠州,几乎是沿着苏东坡的足迹,在这漫漫的路途中感受到他的精神高度,人文的广度。

?

苏轼(1036—1101),号东坡居士,被誉为“千古第一文人”,他的出现划亮了宋朝文化的天空。20岁时走出故乡眉山,在京城(河南开封)赢得功名利禄,从此一脚踏入官场。然而,苏轼为官颇不顺利,一生可谓颠沛流离。人言“文章憎命达”,在坎坷历尽的人生里,苏轼将深厚的人生意味和历史意味投诸山水,即使在人生失意落魄的岁月中,他的足迹仍遍及大江南北,最北到达过燕赵平原定州,一路南下,辗转各地,经过山东密州(今山东诸城)、湖北黄州(今湖北黄冈)、安徽颍州(今安徽阜阳)、江苏徐州、浙江杭州,最南谪居于海南儋州……他的诗词文章也成熟于灭寂后的再生,成熟于山水烟渚,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

??

是景致成就了苏轼,还是苏轼成就了一个地方?千百年后,我们选择沿着他的诗词地图求索,只因心静而更加深沉,追逐着东坡的脚步,时而陷入哲人般的幽思,时而奔腾着大江大河的气概。从北至南,从东向西,东坡文化洒满九州大地:平顶山的三苏墓、常州的东坡公园、杭州的苏公堤、眉山的三苏祠、惠州的白鹤峰东坡故居、儋州的东坡书院……我们在一次又一次与清风明月、历史陈迹的交汇中产生共鸣,在一次又一次与山川方物的对话中窥见了一位千年大文豪的内心波澜,一步步走近千百年前那个被贬谪的生命的源泉。

?

1036年12月19日,在西南蜀地的眉山县城诞生了中国“千古第一文人”苏东坡。20岁时他随父亲赴京赶考,从此这个他生活了20年的地方成为他再也没能回去的故乡。但他的到来与离开都为这座小城留下了永远的文化印记。

我们乘车前往眉山的途中,高高低低的山峦不断后退,不时出现的溪流小河蜿蜒盘行,在稀稀落落的雨中,更显出几分蜀地独有的钟灵毓秀。

这里就是眉山,坐落在岷江边上的一座宁静的小城,盆地与丘陵为伴,青衣江与通惠河相守,用“人杰地灵”形容这里再贴切不过。从眉山走出来的文人墨客数不胜数,南宋诗人陆游赞眉山为“千载诗书城”,但是只有苏轼成为如今眉山的文化代表,以苏东坡来命名已成为眉山人的一种习惯:东坡区、东坡湖、东坡公园、东坡鱼、东坡国际文化节,苏东坡已经渗透到眉山人的生活中。

我们沿着东坡湖行走,水面甚是开阔,湖的西岸屹立着一座仿古建筑,名“远景楼”,这便是苏轼《眉州远景楼记》中的主角。远景楼始建于北宋,却两次惨遭毁坏,现在的远景楼是2004年建成的仿宋代风格的建筑,青瓦、白檐、褐柱彰显着典雅古朴,与两旁的“超然阁”与“醉月阁”浑然融合。细雨拍打着湖面,烟雨蒙蒙中,一楼一湖之景犹如海市蜃楼。遥想当年东坡企盼能在远景楼“登临览观之乐,山川风物之美”,如今,我们登上有着13层高的远景楼,凭栏远眺,岷江如白练穿过郁郁葱葱的眉山城,这般秀丽风光,还真让人有“酒酣乐作,援笔而赋之” 坡情怀呢。

??

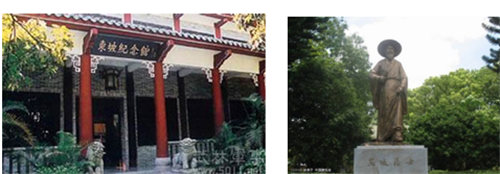

在眉州最不能错过的便是他童年故居,现在的“三苏祠”。我们沿着眉山市中心的纱縠行街一路南行来到三苏祠,一探这座有着典型四川特色的古典式园林。三苏祠总建筑面积有6.5万平方米,亭台楼榭、绿水红墙,有着“三分水,二分竹”的“岛居”之称。

我们从南门进入,只见祠内古木扶疏,茂密的竹林压低了身子,形成了一个天然的拱形竹洞,遮天蔽日。石板路与脚步摩擦发出特有的“哒哒”声,让本是清幽的古祠愈发静谧。上三级垂带式台阶进入正殿,摆在殿中的是三苏父子石像,神态栩栩如生。在披风榭,有一处苏轼半卧的石像,头带学士帽,长须飘逸于胸前,神情怡然自得。走在三苏祠内,随处都能激起吟诗的冲动,一口布满青苔的古井,一座在水一方的抱月亭,一条曲折迂回的百坡亭长廊,好似藏满了诗趣与古韵。

?

苏东坡曾两度到杭州做官,分别任通判和太守之职,前后约五年时间,与杭州结下了不解之缘。公元1071年,为避开汴京政争的漩涡,他主动请求赴杭州任通判。在任期间,革旧创新,移风易俗,尽心尽力为百姓办好事。怀着一颗救世济民的心,苏东坡走遍了杭州的每一寸土地,这里的山山水水都印下他的足迹。

我们乘车入城时,一排大字从眼前闪过:“江南忆,最忆是杭州。”杭州是一座动静皆宜的城市,既有现代大都市车水马龙的一面,又有江南水乡婉约清静的氛围,当年苏东坡选择这座城,想必是被它的“静”所吸引。

车子继续前行,身旁的一名当地人说:“我们现在走的路,叫‘学士路’,苏轼曾任翰林大学士,杭州人为纪念他,这条路就以此来命名。”穿过这条繁华的马路,他又热心地为我们介绍到:“再看前面那条路,叫‘东坡路’,也是为纪念苏轼而命名的。”我们随他手指的方向望去,如今的道路既宽广又整洁,两旁栽满花草树木,让人不由得联想到千年以前,东坡在这里风度翩翩、自在行走的画面。

?

在东坡路的不远处便是远近闻名的西湖。我们难掩兴奋,几乎一路小跑到了西湖边。放眼看去,荡漾的水波,在太阳的映射下泛起粼粼波光,向远望,湖中央的亭台楼阁隐约可见。我们绕着湖心走在曲径通幽的小路上,顿感文意盎然,竟情不自禁地背诵起东坡的一首诗:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”西湖景色,在游人眼中或许别无二致,在东坡笔下却变得醉人心脾。

一阵迂回曲折之后,我们来到苏堤。恰逢盛夏时节,树木茂密,花团锦簇;长堤架于湖面之上,湖波如镜,被水包围的感觉让人忘记夏日的燥热。走在苏堤上,似在画中行,感念东坡之情油然而生。缓慢行走中,一位同行的杭州姑娘向我们讲述着“苏堤”的来历。“当年西湖沼泽化严重,苏轼带领杭州百姓疏浚西湖,如今的苏堤便是东坡带领百姓用挖掘出的淤泥筑起来的”,“再看那边的三座白塔,也是当年浚湖工程中浓墨重彩的一笔。”她所说的,便是众所周知的“三潭映月”。

随后,我们来到距西湖不远处的望湖楼。这里的游客明显少很多,但仍不乏追寻东坡足迹而来一睹古楼风情的人们。凭栏远眺,西湖景色尽收眼底,想必东坡当年常在这里驻足、饮酒、作诗,“卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。”这首名为《望湖楼醉书其一》的诗,便是东坡在望湖楼观雨所作。

杭州,给予了苏东坡特殊的待遇,从道路、景观到著名的“东坡肉”等等,许多地方都因他命名;东坡,也为杭州留下了宝贵的印记,他的功绩、他的足迹,遍布杭州的角角落落。

苏东坡一生颠沛流离,足迹遍布了大半个北宋疆域,每到一处,他都留下许多诗词与传奇故事。密州(今山东诸城)也是他人生旅途中的重要一程。

公元1074年,苏东坡调任密州做太守。任职的几年间,东坡依然抱着一颗经世济民之心,为这里的百姓鞠躬尽瘁。密州是他大展身手之地,也是他回忆往事、感叹人生的地方。妻子王弗逝世十年后,苏轼在密州这片远离故乡的土地上,悼念亡妻,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”字里行间无不流露出他对妻子的思念和对凄凉现状的悲叹,情真意切,催人泪下。纵如此,苏东坡依旧豪放旷达,他有“老夫聊发少年狂”意气风发,也有“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的雄心壮志。

?

追寻东坡在密州的足迹,必定绕不开超然台。超然台位于如今的诸城市内,苏东坡在密州时,对超然台情有独钟,还创作了《超然台记》以歌颂其壮观。据当地人讲述,《水调歌头·明月几时有》便是在此台上一气呵成。“明月几时有,把酒问青天”这句诗已成为中秋月圆夜时人们所吟咏的经典。站在高台上,我们只为俯瞰到的城市景象而惊叹不已,东坡却与明月对话,生发出“但愿人长久,千里共婵娟”的愿景。手捧书卷诵其词,无法感同身受,唯有身临其境,才能更深刻地感知其词之荡气回肠,感人肺腑。这是我们追寻苏东坡足迹的缘由之一,也是我们继续重温历史并回到现场的源源动力。

“心如已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”东坡居士一声喟叹,山河的真淳在繁华落尽后初显——

车近黄州时,一些路段正在翻修,一路颠颠簸簸,让我不禁想到:千百年前,谪迁至此的苏轼,一定在这跌宕的逆旅中杂陈着不安与躁动吧。

历史的天空下,黄州绝非乏善可陈:杜牧做过黄州刺史,苏轼做过黄州团练副使。从北周开始,黄州这个名字叫了1400多年,如今,人们叫它黄冈。

我们直奔赤壁。到了东坡赤壁的门牌前,司机告诉我们,这就是了。果然,赭红的崖壁就在眼前。崖壁上有一段城墙,那就是黄州古城的汉川门。往前走,是赤壁公园,往里再走,就是赤壁山。二赋堂、酹江亭、坡仙亭、留仙阁、栖霞楼,沿着苏轼的脚步一路造访名胜,我却不由自主地注视起一块不知名的大石,它曾眼见流水浩浩荡荡从古至今东流而逝;它更是眼见苍茫萧瑟的东坡在滩涂上故国神游,那个“身长八尺三寸有余,为人宽大如海”的文豪,似乎仍在酹江而歌:“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。”赭红色的山石依旧陡峭,如方尖碑断锷般直耸入一片葱茏——历史的宏大与眼前的雄奇相交织,裹挟得我这个渺小如飘絮的旅人无所适从……

听到“东坡不幸海南幸”的说法,细一品咂,所言有理。一生流放三次,一次比一次远,一次比一次艰难。儋州,是苏东坡一生中最后的一个流放地。一首《雨夜宿净行院》,诉尽苏子感伤——

芒鞋不踏名利场,一叶轻舟寄渺茫。

林下对床听夜雨,静无灯火照凄凉。

然而,对儋州来说,苏东坡的到来却为幸事。在儋州,他教诲黎家子弟,使椰林深处书声琅琅。儋州州守张中和黎族读书人家黎子云兄弟共同集资,在黎子云住宅边建一座房屋,既可作苏东坡及其幼子苏过的栖身之处,也可作为以文会友的地方,苏东坡以“载酒问字”的典故为房屋取名“载酒堂”,“我来踏遍珠崖路,要览东坡载酒堂”,后世便演变为东坡书院。

东坡书院就在中和镇东郊,朱砂红色的围墙苍朴古拙。桄榔林中有如此门庭,汉黎两族之融合可见一斑。

书院门前有一方塘,据传,坡公与好友黎子云常在此垂钓,故得名东坡塘。进入书院大门,便是载酒亭,亭中悬挂一横匾题为“鱼鸟亲人”。“敛收平生心,耿耿聊自温。”落寞时,苏东坡常以鱼鸟自娱。

载酒亭后为载酒堂,这里便是苏子讲学的地方。“华夷两樽合,醉笑一杯同”,在这里,东坡以诗书礼教转化黎民风俗,变化其人心,从此海南才有了考中进士的历史。有诗赞道:“谪居儋耳有三秋,轶事繁多史籍留。劝导庶民兴学馆,写成经义教名流。”姜唐佐就是苏轼培养出来的佼佼者。从载酒堂来到后院,我们看到了东坡祠,从碑文上得知:东坡祠,俗称大殿,其前身就是“桄榔庵”,是后人将其移建到这里的。

走出东坡祠,复回院中,欣赏两棵高大的古树:一棵芒果,一棵凤凰,枝叶繁茂。儋州人讲:“饮水思坡老,甘泉育后英”,苏子对后人来说就像这两棵参天大树一样,芒果挂枝,其香四溢,人皆采掇;凤凰花开,其干挺拔,那风吹不倒雷打不断的枝干,顶天立地,其赤如火,即使在天涯海角,也放射着耀眼的光芒。

《定风波》

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

(责任编辑:胡莹)

?

文章标题:吴盛辉:寻访苏东坡足迹

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。