原标题:大卫·沃纳洛威茨:用艺术揭示那些“我总是被迫隐藏起来的东西”

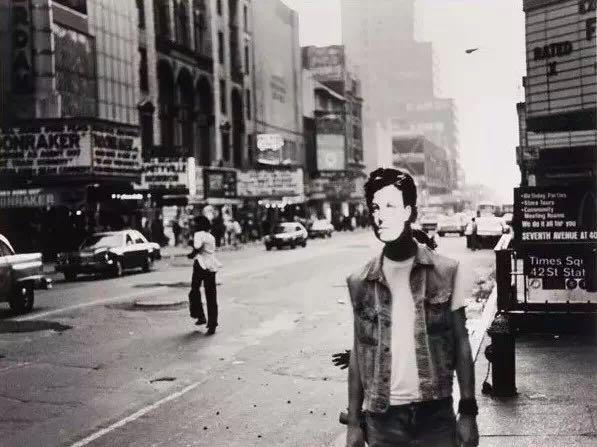

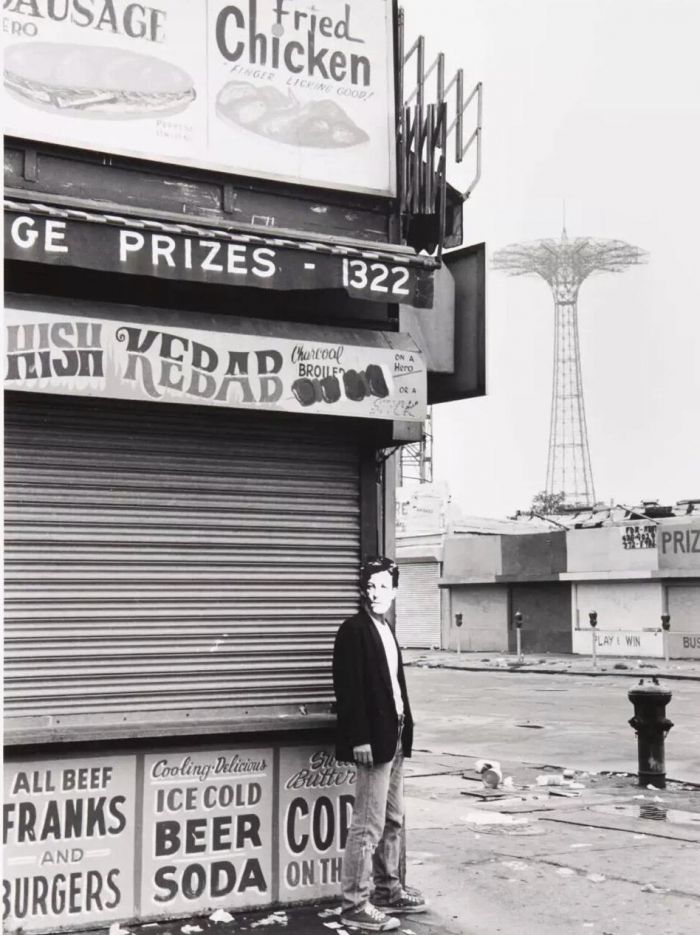

20世纪70年代末的纽约时代广场上,一个头戴法国诗人阿尔蒂尔·兰波纸面具,身穿白色T恤,外面套着一件无袖牛仔外套的年轻人正站在第七大道出口的外面。

Arthur Rimbaud in New York

不只在这里,餐厅、地铁甚至是屠宰场,在城市的各个角落你都可能与这个年轻人见面,这位年轻人就是艺术家大卫·沃纳洛威茨(David Wojnarowicz)。他带着从兰波诗集《彩图集》封面上弄下来的兰波肖像来到了纽约,游走在街头,创作了这组名为《阿尔蒂尔·兰波在纽约》的照片。

Arthur Rimbaud in New York

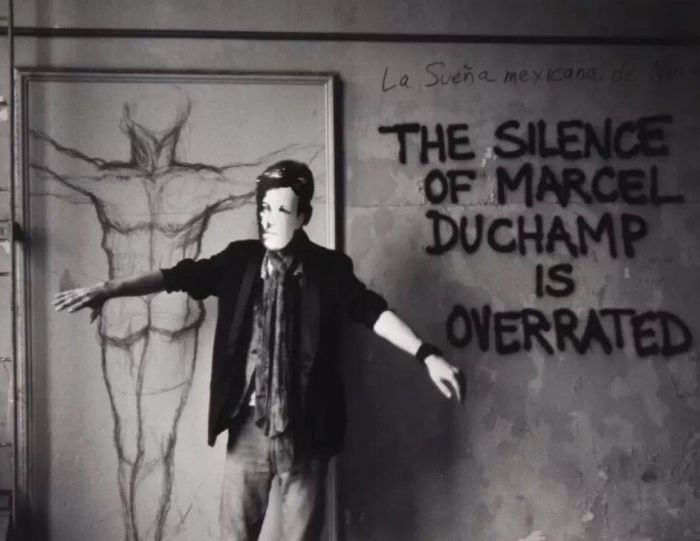

在这组照片中,“兰波”进行着他的日常行动,吃饭、小便、自慰、注射海洛因、张开双臂站在一面喷绘有“马塞尔·杜尚的沉默被高估”的墙前……

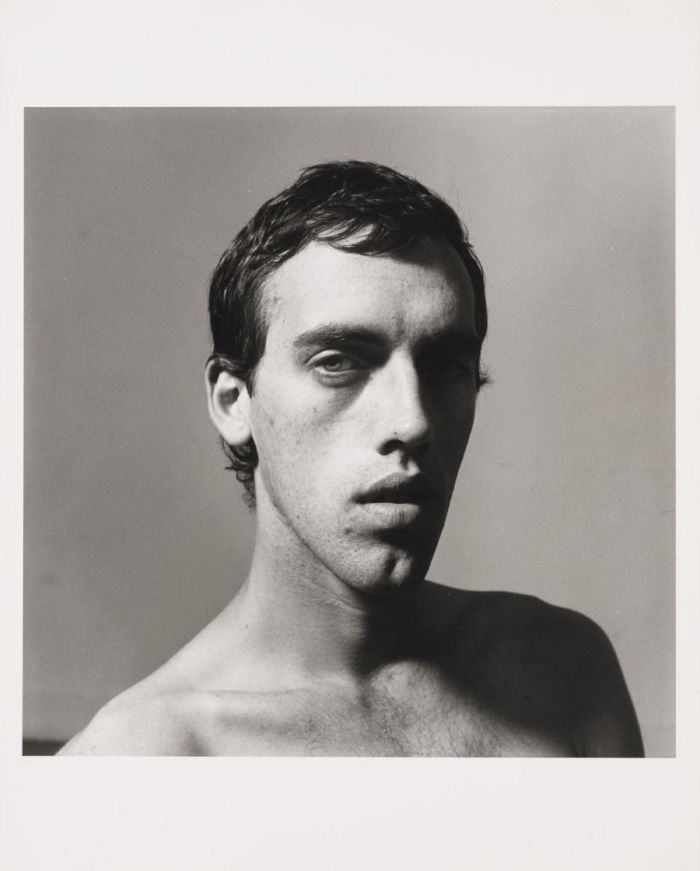

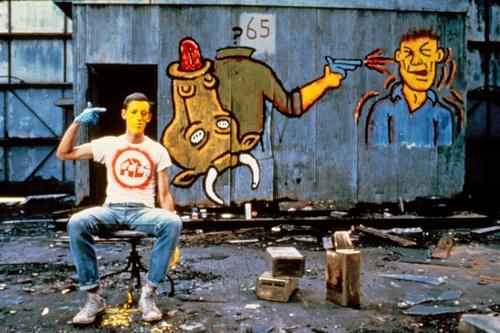

大卫·沃纳洛威茨(David Wojnarowicz)

而说到创作这件作品的初衷还要从沃纳洛威茨的童年说起。大卫·沃纳洛威茨1954年在美国新泽西州的红岸出生,生下他时沃纳洛威茨的母亲多洛雷丝还非常年轻,他的父亲艾德则是一个商船水手,同时也是一个性情暴烈的酒鬼,没过两年他们便离婚了,抛下了年幼的沃纳洛威茨和他的哥哥姐姐们。有一阵子他和兄弟姐妹被寄养在一个寄宿处,但是在那里他们得到的不是关爱,而是虐待、挨打、罚站甚至是在夜里被叫醒然后强制去洗冷水澡。

儿时的沃纳洛威茨

之后他们又来到父亲和他的新妻子在新泽西郊区的新住处居住。但是在这里,针对女性、同性恋和孩子的生理和心理上的暴力行为是被默许的,性格暴戾的酒鬼父亲经常殴打孩子们,有一次甚至把沃纳洛威茨的姐姐扇到耳膜穿孔,而邻居们看到这一幕后无动于衷。那些日子,大卫的梦中不断出现的是溯汐和龙卷风的景象。

大卫·沃纳洛威茨(David Wojnarowicz)

后来几个孩子在一本曼哈顿的电话簿里找到了母亲的名字,他们想办法找到了她,还和她在当代艺术博物馆里一起度过了几个小时的时光,也正是在那里,游荡在不同展厅间的大卫下定决心要成为一名艺术家。

Street Kid, 1986

母亲还帮助孩子们摆脱了父亲的控制,成功获得了抚养权。然而孩子们很快发现母亲与父亲一样性格古怪,没过多久就被母亲赶出了家门。无家可归的大卫游荡在纽约街头,不断有男人跟他搭讪并表示愿意给予金钱回报,为了生活,大卫成为了街头男妓,15岁开始他便定期到时代广场上去招揽10美元的生意。后来愈发落魄瘦弱,以至于找不到体面的买家,有时还会被强奸或下药。在那些日子里,大卫从未睡过一个好觉,只能蜷缩在楼顶的暖气通风口度过整夜。

Arthur Rimbaud in New York

1973年沃纳洛威茨终于设法迫使自己离开了街头。他的姐姐在自己的公寓里为他提供了一张床,沃纳洛威茨也努力让自己慢慢地重新过上一种相对正常的生活。

纽约浓厚的艺术氛围让大卫心生向往,他决心要成为一名艺术家。虽然不断尝试走入正轨,但沃纳洛威茨还是“会周期性地意识到自己陷入了绝望的状态,在那些时刻,我会感觉自己需要去做些特定的事情”。过去的梦魇始终缠绕着他,沃纳洛威茨觉得自己异于常人,觉得自己低人一等,害怕别人会发现自己曾经是个男妓并以此批判自己。

Untitled (Buffalo), 1988-89

他开始用相机记录生活,去揭示“我总是被迫将其隐藏起来的东西”。沃纳洛威茨让兰波成为他的替身,“我让兰波走过一条我曾从中经过的模糊的时间线——我在童年时期曾消磨过时间的地方,曾让我挨过饿、受过冻的地方,或是在某种程度上让我沉溺于其中难以抽身离去的地方。”

Arthur Rimbaud in New York (on subway), 1978-79

照片中的“兰波”总是孤身一人,即使与他人亲密时也神态疏离,与周围格格不入。他用面具把自己与外界隔离开来,用面具让自己成为“他者”,就如兰波的那句“我愿成为任何人”。

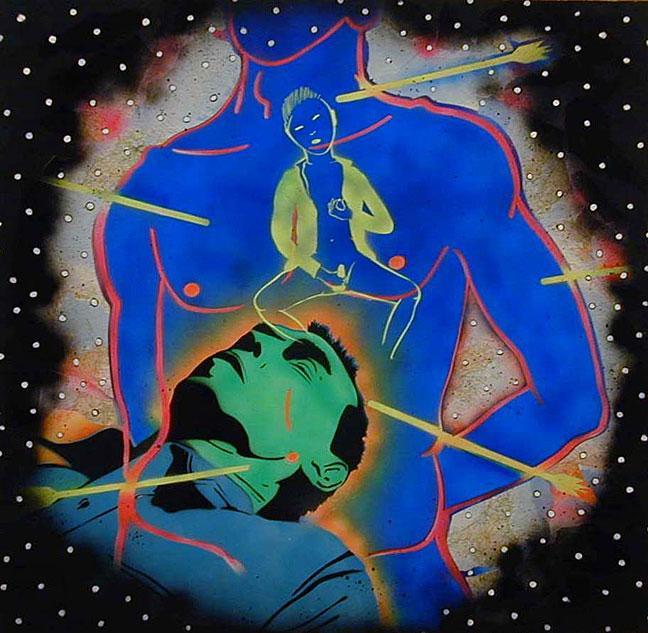

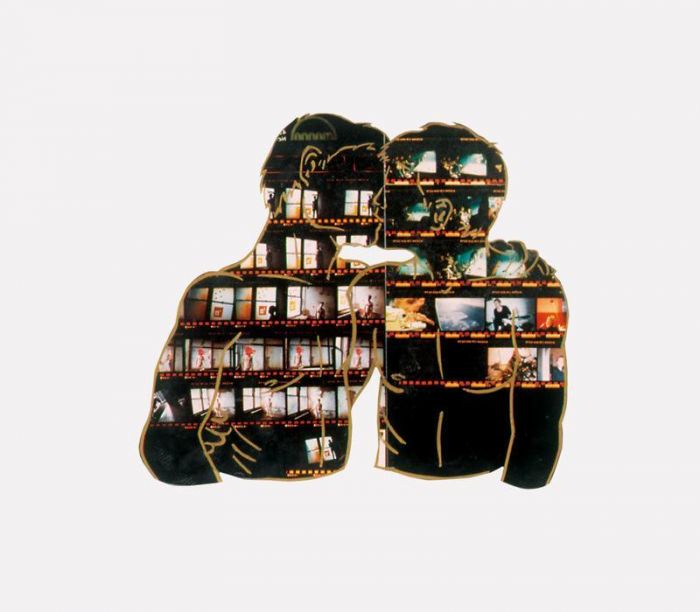

Peter Hujar Dreaming/Yukio Mishma: St Sebastain, 1982

到了20世纪70年代中期,沃纳洛威茨才在性解放运动的洪流后勇敢出柜,公开自己的同性恋身份,而这也让他感到了前所未有的快乐与自在。

Abandoned Warehouse, 1983

而他想要成为艺术家的信念也随着和摄影师胡加尔的认识逐渐坚定。胡加尔比沃纳洛威茨大20岁,胡加尔是他的恋人也是他的导师。在胡加尔的鼓励下沃纳洛威茨终于抽离了原本混乱的生活,不再使用海洛因,并逐渐成为了20世纪70年代后期纽约最著名的前卫艺术团体的一员,和他同时期活跃在艺术圈的还有基思·哈林、南·高丁、让-米歇尔·巴斯奎特等人。

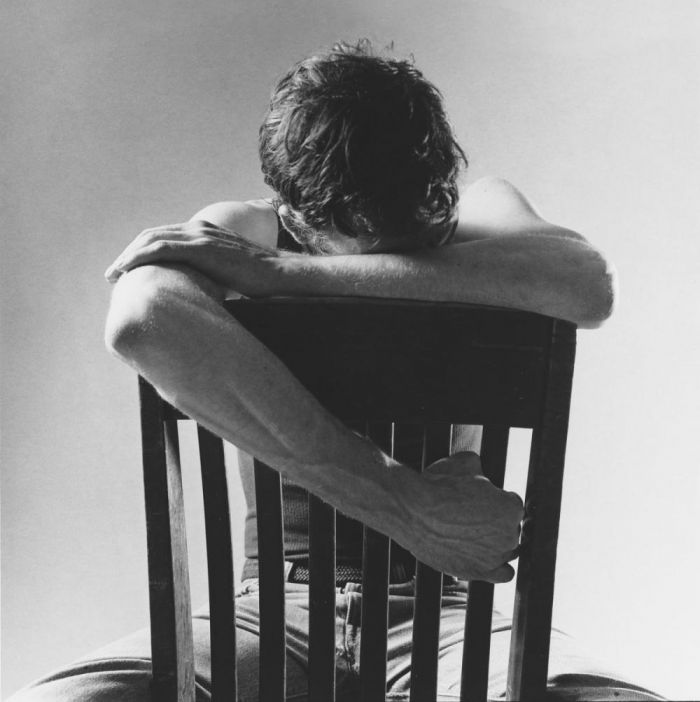

Something from Sleep II, 1987-88

在认识胡加尔之前,沃纳洛威茨主要进行诗歌、音乐上的创作。80年代朋克的DIY美学已渗透到了纽约市曼哈顿区东村的舞台上,越来越多的视觉艺术家正在尝试后朋克音乐。沃纳洛威茨还和Doug Bressler, Brian Butterick, Julie Hair和Jesse Hultberg一起组建了3 Teens Kill 4乐队。认识胡加尔之后,沃纳洛威茨开始进行较为专业的绘画学习和探索,从丝网印刷到手绘,他都颇具天赋。

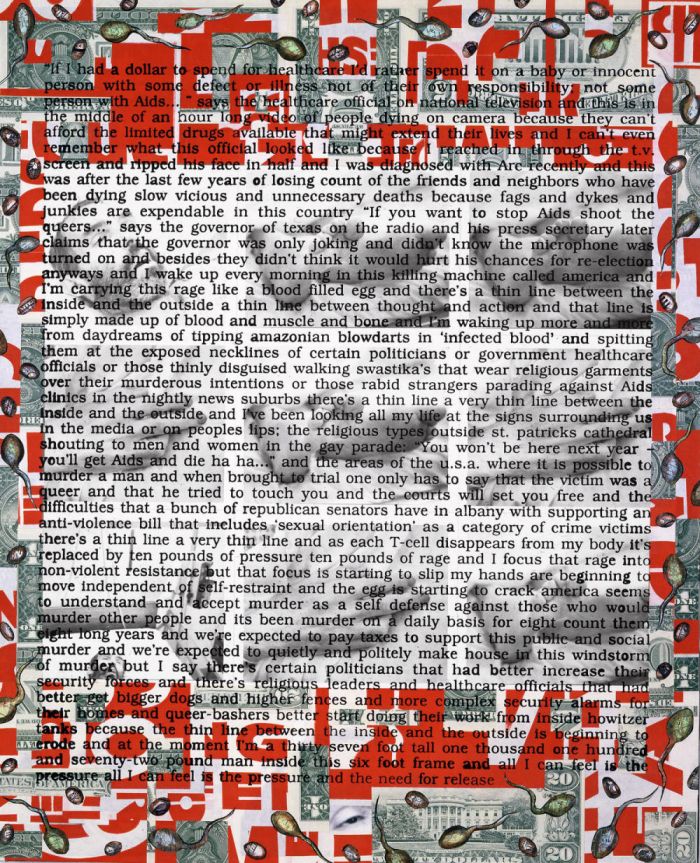

在胡加去世时,沃纳罗维茨拍下了他的头、手和脚。他将这些照片置于作品《无题(胡加死时)》(Untitled/Hujar Dead, 1988–89)的最底层,上面覆盖着印刷文字,画面的边框是美元纸币和游动的精子等具有象征意义的图案,上面的文字内容则控...

但是在80年代的艾滋病危机中,胡加尔未能幸免于难,1987年他因艾滋病去世,这给沃纳罗维茨造成了很大的打击,来年他自己也被确诊。爱人的离世与社会对这个群体的恶意使得沃纳洛威茨的作品变得激进并富有政治内涵,他开始关注这个艾滋病时期的社会与政治,出版了多本畅销书。

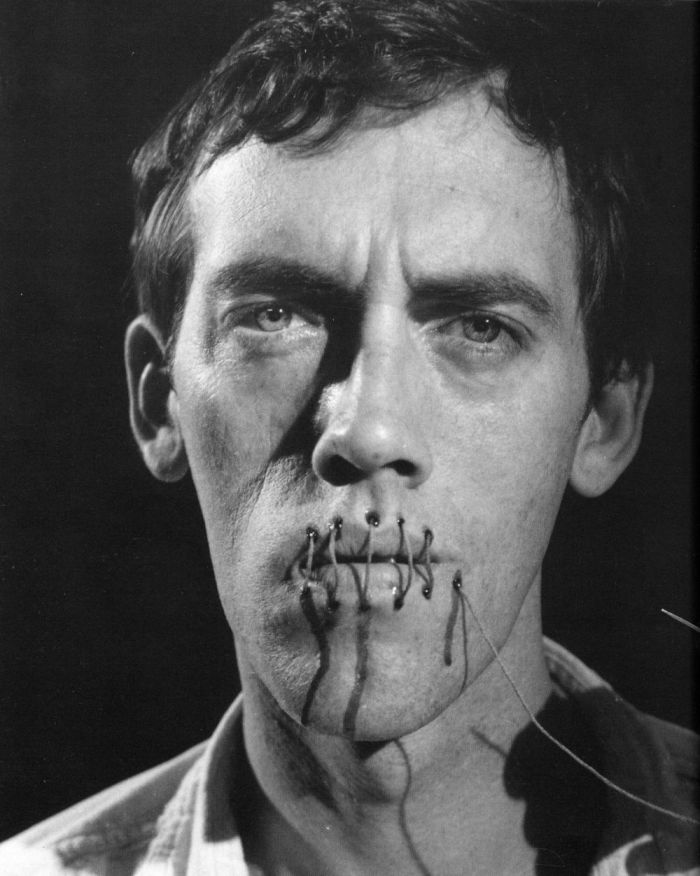

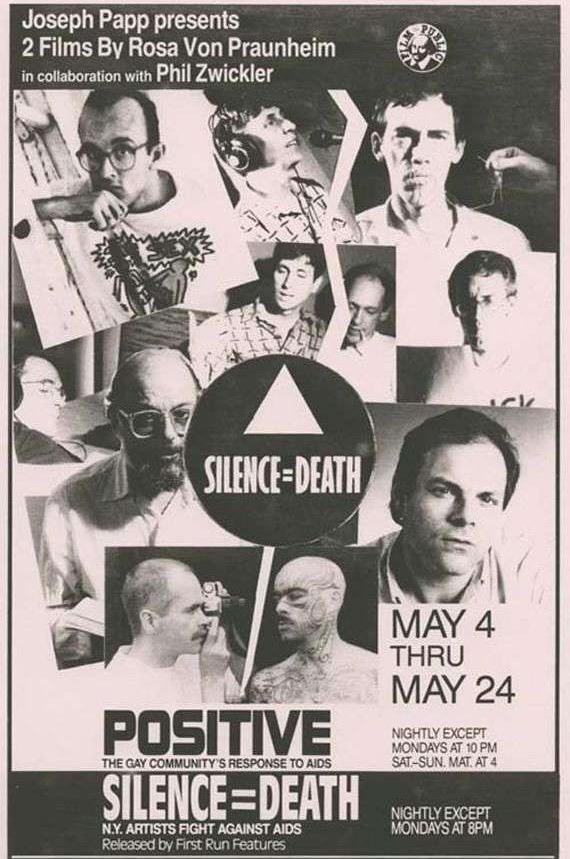

1989年沃纳洛威茨出现在了纪录片《沉默=死亡(Silence=Death)》中,这部影片由Rosa von Praunheim编剧并指导,以部分纽约艺术家对艾滋病肆虐的态度和围绕同性恋的其他话题作为主要内容。影片展示了沃纳洛威茨的作品“封口”——以针线缝起双唇,嘴巴虽然被封住了,但却在发出无声的呐喊。除了他,参演的还有诗人艾伦·金斯堡、艺术家基斯·哈林等人。

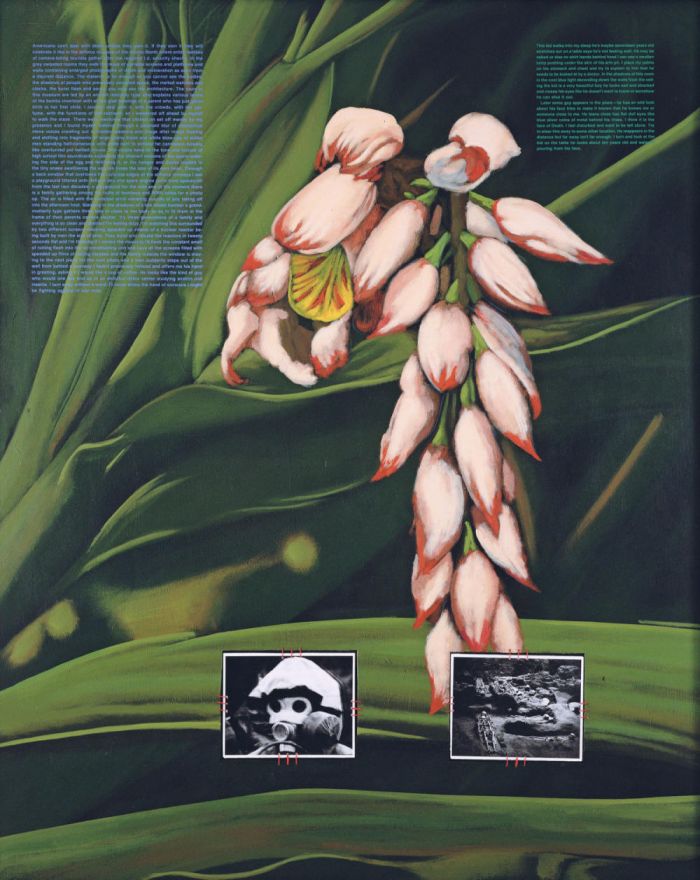

1990年,沃纳罗维茨罕见地画了一幅花卉静物画。对他来说,画静物总是很困难:“我总是认为坐下来画花卉是一件奢侈的事情,当我身边发生了那么多事情的时候。”他还在画面上使用文字。沃纳洛威茨希望观众在观看这幅作品时,首先看到的是花朵的美丽,但当观者走近时,画面中的其他细节又能够揭示出其他有关的真相,那些有关战争、死亡、疾病、梦想的真相。

Americans Can"t Deal with Death, 1990

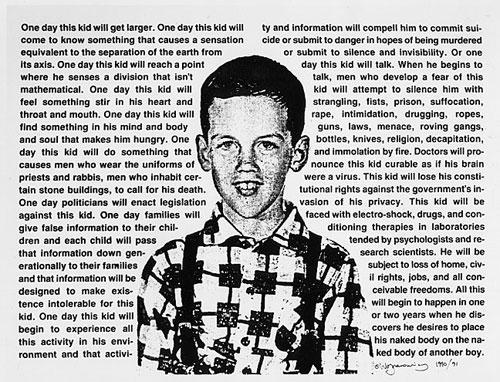

同年他还创作了《有一天这个孩子》这件作品。作品展现了8岁时的沃纳洛威茨,这是他仅有的童年照片的复制品。照片中的他穿着一件格子衬衫,咧着嘴天真无邪地笑着,可在他身旁的文字却印着:“有一天政客们会制定不利于这个孩子的法律,有一天家长会把错误的信息教给他们的孩子们,而每个孩子都会把那些信息传递给他们的下一代,那些信息将会让这个孩子的存在变得难以容忍……”

Untitled (One Day This Kid . . .), 1990–91

“某一天,这个孩子将会开口说话。而当他说话时,那些对他心生恐惧的人们会用扼杀、拳头、监狱、窒息、强奸、恐吓、绳子、枪、法律、帮派、瓶子、刀、宗教、斩首、火刑将他制裁……这个孩子将会面临电击、药品,还有实验室里的条件反射治疗……他将失去家庭、公民权利、工作,以及所有可能想到的自由。当他意识到自己渴望将赤裸的身体置于另一个男孩赤裸的身体之上之后,所有这一切都将会在一到两年间发生。”

Untitled, 1988

这是沃纳洛威茨长大后面临的处境,也是同性恋群体,乃至所有性少数群体所面临的处境。如果不做出改变,有一天这个孩子,有一天这个孩子的孩子都会面临这些不公。

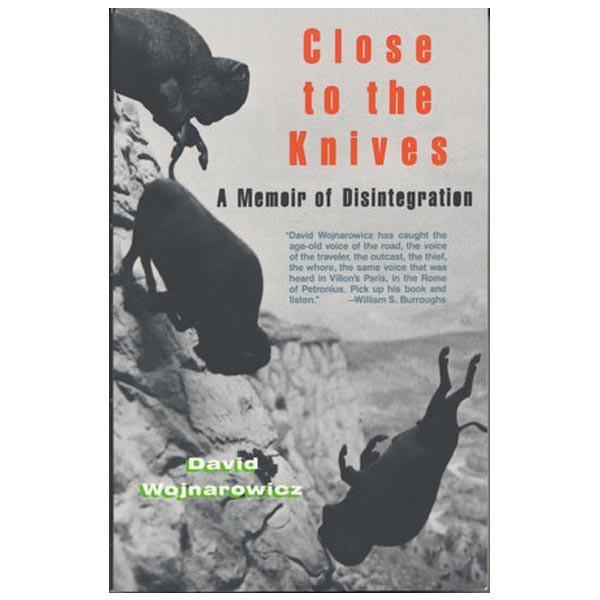

《身近刀锋》

1991年,沃纳洛威茨出版了自己的自传《身近刀锋》,在见面会上主持人问大卫,他最希望透过自己的作品实现什么。“我想要让某个人感到不那么孤独。对我而言,那是最有意义的事。”沃纳洛威茨这样说道,“我认为这本书部分的意义就在于呈现多年来伴随着我成长而来的,深信自己来自另一个星球的痛苦。”过了一会儿,他又补充道:“我们都能对彼此产生影响,只要我们对彼此足够敞开心扉,好让彼此感到不那么孤独就行。”

沃纳洛威茨的呼吁又成了人们抗议的口号

1992年7月22日,大卫·沃纳洛威茨在曼哈顿的住所中死于艾滋病并发症。生前他还在《身近刀锋》一书中呼吁每当爱人、朋友、甚至陌生人因为艾滋病去世后,逝者的朋友就把骨灰洒在白宫门口,以此抗议政客们对艾滋群体的漠视。1996年,沃纳洛威茨的骨灰也被撒在了白宫的草坪上,也正是在这一年,联合国艾滋病规划署建立,沃纳洛威茨生前的努力终于取得了成效。

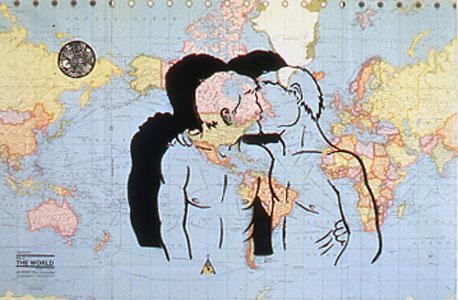

Untitled (Map), 1990

曾与惠特尼美术馆策展人戴维·基尔(David Kiehl)一同筹划过沃纳洛维茨展览的戴维·布雷斯林(David Breslin)说:“我们失去的不只是艺术家的生命,还有那个今天再也见不到的艺术世界,可能有些天真,但我觉得这个时期做的是一种尚未专业化的艺术。艺术家用录像、绘画、行为进行创作,还会写作,不会去想什么‘这对我的市场不利’。当时的创作是非常鲜活的。”

此次展览的名称以沃纳罗维茨1986年的作品《History Keeps Me Awake at Night》命名

如今惠特尼美术馆正在展出大卫·沃纳洛威茨个展《大卫·沃纳洛威茨:历史让我彻夜难眠》。从摄影、绘画、音乐再到电影、雕塑与写作,沃纳洛威茨的作品记录并照亮了美国历史上20世纪80年代末和90年代初的艾滋病危机和文化战争的绝望时期。

大卫·沃纳洛威茨:历史让我彻夜难眠

2018年7月13日-2018年9月30日

美国惠特尼美术馆

文章标题:美国惠特尼美术馆展出大卫·沃纳洛威茨作品

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。