王沂东,山东人。1972年进入山东省美术学校,曾任教于山东艺术学校美术科。1978年考入中央美术学院油画系,毕业留校任教,为中国美术家协会会员。王沂东对家乡沂蒙山有着浓厚的感情,山村的人物和景色成为他绘画的主题。其作品曾在新加坡、法国、意大利、日本和美国展出。

王沂东不专心地端起杯子,慢慢地抿了一口咖啡,“算吧,我应该算是个理想主义者。”他试图用最精确的答案来让我明白其中的区分:“生活上不一定,但是艺术上一定是的。”

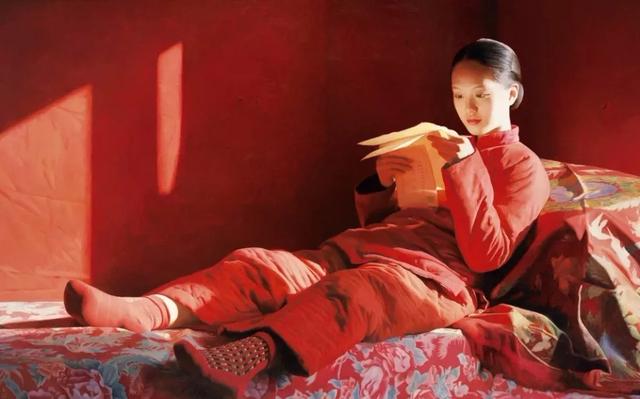

三十多年来,王沂东一直在用同一种艺术手法表现同一类题材,“我就是喜欢农村,喜欢写实的技法,这没办法,是兴趣所在,这里面道行很深,一辈子的时间都不够用。”王沂东就这样给自己定了性——执着的理想主义者。

因为画画是件严肃的事

王沂东说,这个故事已经说了好几遍了,只是每次说起仍然感慨颇深,甚至有些后怕:在沂蒙山里当车间工人那会儿,车间离父母家有三四百里的路,那年“十一”正好他回家探亲,正好山东艺校的老师去那招生,正好老师对那些学生都不满意,正好王沂东之前的老师推荐了他,“有个小王画得不错,但是不可能,因为他离这三四百里路,又没电话,他在那当工人”,“那就不行了,我明天就得回去了”。恰巧的是,话音刚落王沂东就推门而入,他们问“小王”愿不愿意去学画画,当时在深山当工人的王沂东诧异于世界上还有专门学画画的学校,很是满意。在下午山艺为他专设的考场里,王沂东交出了让老师满意的作品。考完,王沂东接着回去当他的工人,考上后一个多月,厂长一直不放他走,当时厂里的宣传靠王沂东一个人负责,走了就没人画了。“最后是那有个军代表,说这样耽误了人家的前程不合适,厂长才放我走的。后来想想这两关,有一关过不了都不会有今天。”

从山东艺校的中专,到留校山艺,再到中央美术学院,王沂东的艺术生涯一帆风顺。我问他这么多年正统的学院体制教育,是否是他一直在写实的道路上不偏不倚的原因时,王沂东立马从沙发窝里坐直了身子,一边点头一边指着我说:“正是!正是!”而正是这三十年严格系统的学院教育,很大程度上决定了他一直对严谨的写实技法的坚持,并越钻越深。

从沂蒙山出来,去了“专门学画画的学校”以后,生活对王沂东“开笼放雀”了。当时中专的一个同学拿出一个画夹子,里面能抽出纸来,又搬出一个带四条腿的盒子,往院子里一放,就这样开始画画。“当时我太惊讶了,觉得非常新奇。”这是王沂东第一次认识到他从小热爱的画画原来可以这样。在中专里,老师开始系统的讲解画画的技法,好学生王沂东特别认真的跟着老师学基本功,“这之前根本不知道画画原来不仅有专业的工具,还有专门的方法,当时觉得老师就是上帝,他说的每句话我都会去想好久,幸亏那段时光,我的基本功才打得自我感觉还不错。”

这都是那个年纪留下的东西

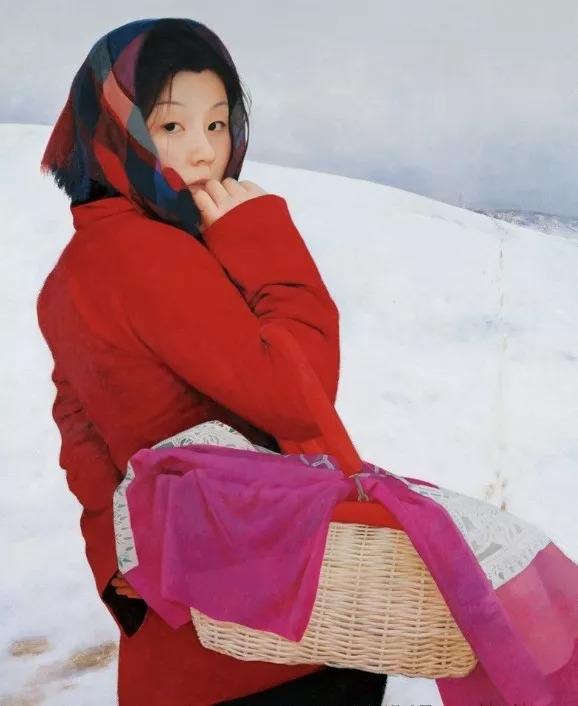

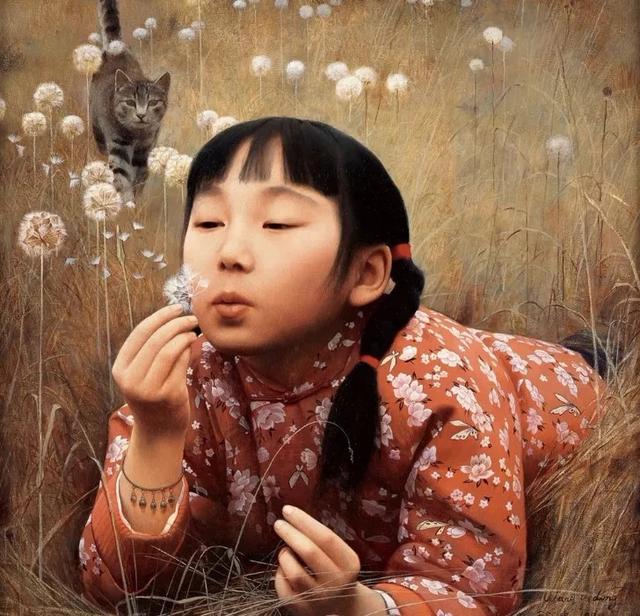

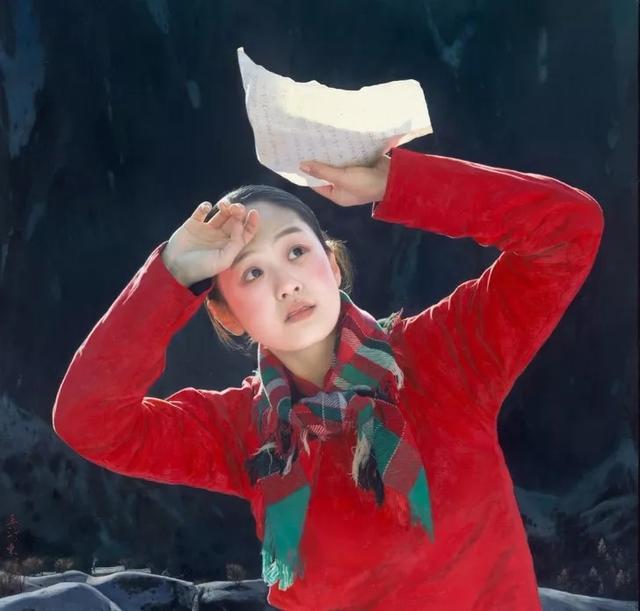

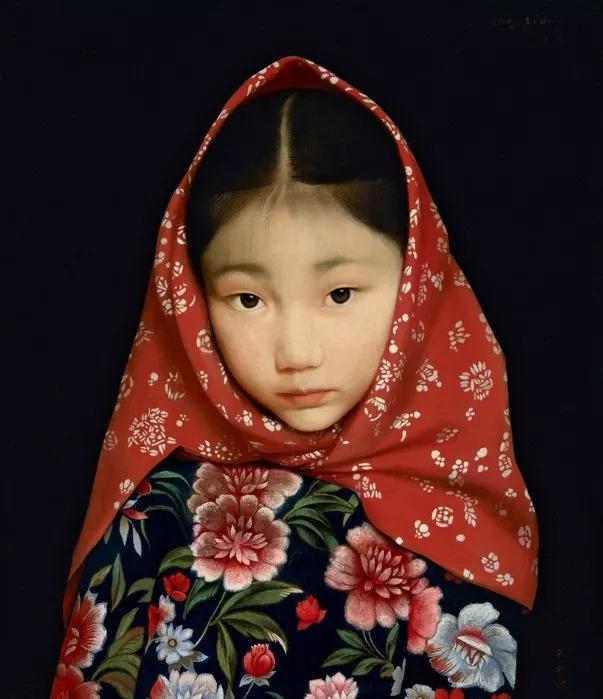

写实上的兴致与坚持,是受三十多年的学院体制教育影响为主,而对北方农村题材的关注,则缘于王沂东实实在在的成长环境。这也是为什么他画中那些山里的人们,没有我们常以为的那张困苦和饱经沧桑的脸,“因为我和他们是同一战线的,最好你不要把自己当成"高高在上"的城里人,和他们生活在一起,你便能体会到他们价值观里最美好最满足的快乐。”

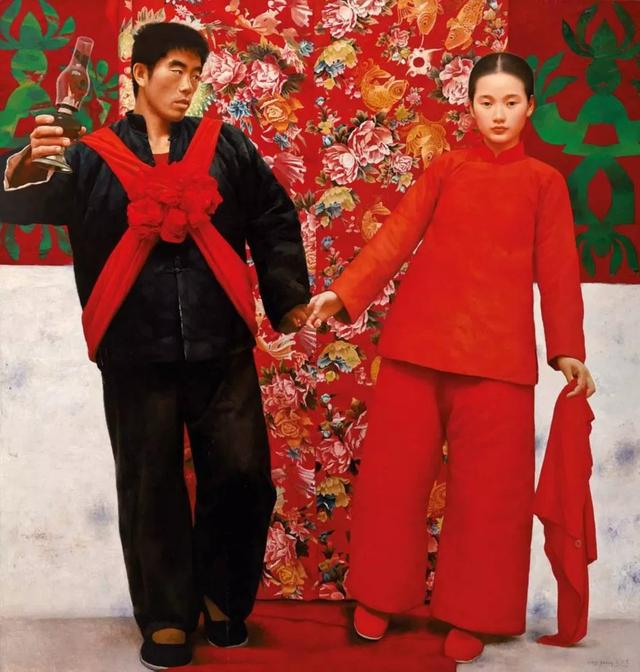

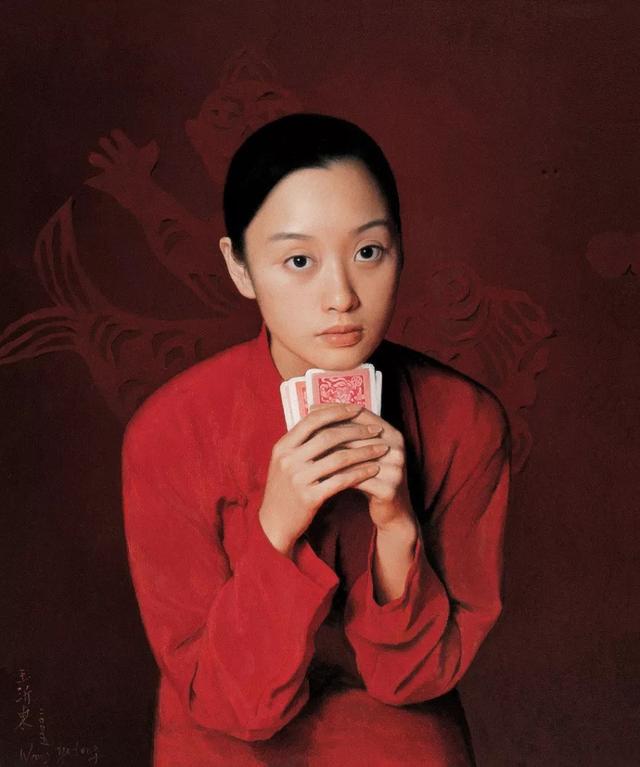

这很重要,所以王沂东笔下的姑娘们才如此清秀典雅。无论是单个人物肖像,还是农村婚庆系列,王沂东始终站在乐观的一面。当我问他生活中算不算个乐观的人时,他又犹豫了,王沂东盯着手中的杯子愣了一会,然后跳过这个问题又给我讲了个故事:“五舅的婚礼给我印象很深,那时我们农村很穷,但是五舅母在的那个山沟更穷,她觉得能嫁到另外一个村、嫁到一个复员军人的革命家庭相当幸运,当时婚礼上所有的人都满足得不得了,虽然我那时候很小,但是当时他们的那种满足感至今让我记忆犹新。”

时间根本不够用

对于自己所作的艺术,王沂东的立场明确且坚定,“这是个严肃严谨的事情”,最直接的结果就是王沂东不是一个高产的艺术家。画画是需要搭时间进去的,2004年辞去中央美术学院油画系老师的工作以后,王沂东转到北京画院,为的是有更多整块的时间画画。别人觉得画完一遍已经很好的作品,王沂东需要画三四遍才能达到自己的标准,小画一年只能出五六张,大画只能出三四张。

理想主义者王沂东

现在的王沂东生活很规律,经常拿庄子“乘物以游心”的理想生活来提醒自己,这样理想主义的生活虽然有点难,却是王沂东如今倾向并渴望的。他目前还有一个理想就是希望到2014年为止能顺利完成一张百人的大画。采访临结束的时候,王沂东还不忘再次强调:“基本功太重要太重要了,你下多大功夫画,人家才会花多大功夫看。没有系统训练的画面味道不正宗,夹生饭很难吃。”

文章标题:王沂东:理想主义者的偏执

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。