原标题:禹步,看似后退,实则前进,它提示我们探索一种全新的思维方式的重要性

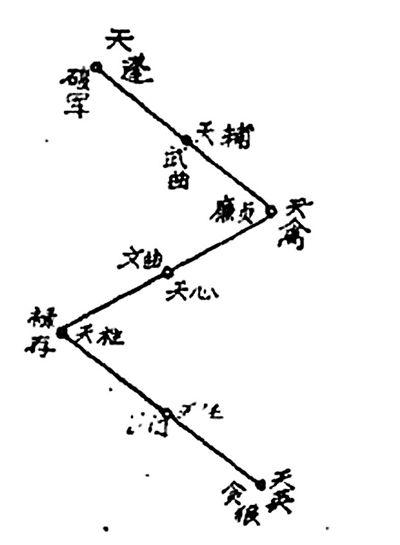

“禹步”是指道士在祷神仪礼中常用的一种步法动作。传为夏禹所创,故称禹步。因其步法依北斗七星排列的位置而行步转折,宛如踏在罡星斗宿之上,又称“步罡踏斗”。看似是在后退,但实则在前进,因此你很难捕捉其具体的行动方向。

“Proregress”是源自美国诗人E. E. 卡明斯在诗歌语言实验中所创造出的一个词汇(《W [Viva]》第十九节,1931)。这个词结合了“前进”(Progress)和“后退”(Regress)之义,让人联想到波兰社会学家齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)将今天的文化表现描述为“乌托邦的否定之否定”,并以 “怀旧乌托邦”(Retrotopia)为之命名。关于前进的理论往往是基于一个假设,如果你不随着时间前进,就会被带入到过去,就像一只不游泳的虾,就会被水流带走。

第十二届上海双年展主策展人夸特莫克·梅迪纳

当“禹步”这一徘徊于进退之间的神秘舞步用来回应英文单词“Proregress”时,你会忽然发现这个解释实在是再恰当不过。禹步的身姿提示我们探寻一种全新思维方式的重要性,而文化必将引领我们突破悖论的重围,再显光辉。禹步Proregress正是第12届上海双年展的主题,主策展人夸特莫克·梅迪纳认为如今是一个前行与回望并峙的时代,得与失,开放与恐惧,加速与反馈的不断混合,更赋予了这个时代特殊的感性。当代文化已然成为了一个被过剩与无力、僭越与压抑、社会行动和虚无主义印证并折射的现场。而当代艺术,则是由社会不同力量碎片制作而成的奇物,它是当下矛盾性的见证,它将不同纬度的纷争、焦虑映射并转化成为主体经验的方法,帮助身处矛盾之中的当代主体适应当代生活里相悖而行的各种力量。本届上海双年展将提供一个深度挖掘当代艺术社会角色的构架。

回望过去,上海双年展已经走过22年,它诞生与上世纪90年代,那时广州双年展,北京双年展相继举办,对于艺术界来说,90年代是一个明媚的春天,但放眼世界,威尼斯双年展已经走过百年,中国本土的双年展才刚刚起步。1995年,时任上海美术馆馆长的方增先等人到威尼斯双年展学习,并开始产生在上海也举办双年展的伟大蓝图。也只有这样,才能实现中国与国际的真正的双向选择和平等交流。

首届上海双年展举办于1996年,当时名为上海美术双年展。主题为“开放的空间”,展出作品也多以油画为主。

第二届上海双年展仍延用98上海(美术)双年展,主题为“融合与拓展”,展出作品以水墨画为主。展出作品共256件。作品以近年来的水墨创作为中心,展示具有悠久历史的水墨艺术的最新状态。作品按艺术风格倾向分为两部分。

2000年,第三届上海双年展正式成为官方认证的国际艺术节,这让上海双年展终于褪去了“美术”二字。这也是中国第一个真正国际化的双年展。本届双年展以“海上·上海”为题,当代艺术也终于有一个开口的机会与公众进行了一场温和的对话。

2002年第四届上海双年展主题为“都市营造”,意在对迅速推进的都市化进程,以空前的深度和广度改变着中国面貌的新型城市建筑所导致的原有文化格局和生活形态的急剧变化进行探讨。本届策展人之一的范迪安先生称2002年上海双年展中将建筑与艺术结合在一起,更是有地域针对性的,上海这座城市所拥有的建造历史于今天的建筑发展规模都引世注目,而且引人生发无穷的怀想和叹谓。

2004年第五届上海双年展的学术主题为“影像生存”(英文为Techniques of the Visible),它致力于探讨可视世界的制像技术,呈现影像的历史及其对人类生存状况的影响,致力于在人文关怀中思考技术的发展,在技术发展中建立人文的关怀。本届双年展将围绕着“影像生存”这一主题,以上海美术馆为核心,将在上海市区设置若干系列展示,建立起一个彼此投射、多重现场的展览系列,使上海双年展更加体贴公众,进一步发挥文化窗口的职能。

2006年第六届上海双年展以超设计为题,当下人们的生活在设计无处不在的时代,社会、生活和艺术,无不与设计息息相关。设计往往被与功能化和实用主义联系在一起,以设计为题,旨在打破艺术和实用之间的那种过于简单的对立关系,对艺术与设计、创作与工业、生活与生产之间的关系提出全面的反思,力图重新恢复艺术与日常生活的关联,焕发其能量与活力。

设计这一最贴近日常生活的创造形式将我们引向生活美学、技术美学和社会美学的思考。设计在不断地自我超越,“超设计”既是这个时代的产物,也是这个时代的推动者。“超设计”反映了我们时代共同的美学目标,艺术家希望探讨的是一种以“设计作为材料”进行观念创作的艺术。在此,设计不仅作为一种技术手段,创造出一种功能性对象,更重要的是,它还贯穿着美学意志,包含着艺术价值和社会理想;设计不仅仅是创造出一个作品,它还指向一系列生活方式、社会理想和历史计划。在这个意义上,设计走向了“超设计”。

由于推广和宣传手段的突破,这届双年展在参观人数上实现了历史性突破,由第五届的15万人次一跃升至28万人次,参观者不仅是少数的专业界人士,更有大量普通市民。

2008年第七届上海双年展主题为快城快客。当前世界出现了前所未有的城市化现象,尤其在发展中国家和地区。城市化是由传统的农业社会向现代城市社会发展的自然历史过程,它表现为人口向城市的集中,城市数量的增加、规模的扩大以及城市现代化水平的提高,是社会经济结构发生根本性变革并获得巨大发展的空间表现,城市化率也是国家现代化程度的重要指标。伴随着体制改革,实现由传统的农村社会向现代城市社会的转变,也是中国在21世纪进一步深入发展的必由之路,2010年上海世博会更是以“城市,让生活更美好”为主题。在这一语境中,第七届上海双年展在历届双年展的经验基础上,循着上海双年展自身的文化逻辑,继续坚持立足本土经验、面向全球境域的文化姿态,把视点聚焦于城市及城市的主体——人。

2010年第八届上海双年展主题为“巡回排演”。“巡回”是巡游与回归,“排演”是排布与推演。“巡回排演”是开放性的和流动性的,强调展览的策划情境和展开的过程,强调展览的创作与生产意识。在巡回排演中,展览空间不仅仅是艺术品的陈列场所,而且是生产性的、变化中的、反复试验的感性现场。本届双年展旨在打造一个流动性的论辩、展示、表演与生产的巡回剧场。

第八届上海双年展最大的特色就是学术结构,学术结构是这次双年展的载体。本次双年展重在“排演”,排演主要表现在三个方面:一,跨主体的艺术生产方式。本届双年展将从剧场、排演的跨主体性出发,强调创作的群体互动性,推动当代艺术家具体现场的探索和呈现;二,当代艺术作品的过程性,这是更具有魅力的东西,更有效的视觉文本;三,巡回,重在流动性,作品的动态化,这是展览的一种新的模式与结构,重在对主题的讨论,最终将成果带回到上海主场馆。

2012年,第九届上海双年展从过去的上海美术馆迁至上海当代艺术博物馆,也让上海双年展拉开了新的篇章。本届双年展主题为“重新发电”。这个主题的形成和上海双年展的迁址、上海当代艺术博物馆的创建息息相关,它天然地对应着对原南市发电厂、世博会“城市未来馆”的改造和重启。它充分调动了城市的记忆和世博的资源,扣准了中国工业摇篮的命脉,承载了当代资源变革的使命,形象地表达了上海双年展和当代艺术博物馆作为思想策源地、能量发动机的意义。

2014年,上海双年展来到第十届,主题为“社会工厂”,旨在探究“社会性的生产”特点和“社会事实”的组成要素。展览将回溯1978年这一历史参照点,这同时也是中国步入现代化的转折点。1978年,即将担任中国最高国家领导人的邓小平(1904-1997)宣布实行改革开放政策,重新确立“实事求是”的思想指导原则。此前毛泽东曾告诫党内,要以“实事求是”的态度区分对待客观事实与主观想象。“社会工厂”将响应中国一些先驱级、重量级现代改革家的号召,以文学虚构手法作为社会改革的手段,代表人物包括政治评论家梁启超及中国最著名的社会批评家——著有《阿Q正传》和《狂人日记》的作家鲁迅。

在现代性之中,社会性模棱两可的特点,以及我们能否规划并改造、建立在这种模糊性中的社会,成了人们争论不休的话题。人们通过建立管理体系、展开调查和统计数据提出各种身份概念,试图多管齐下地减少“社会象形符号”(James C. Scott)的复杂性,并试图将有意义的符号与无意义的符号区分开,把可读的“信号”从“噪音”中剥离出来。第十届上海双年展便是在此脉络下展开,重点呈现当代和历史作品及音乐和电影艺术,质疑这种分离的表现及其历史性的生产力。

2016年第十一届上海双年展主题为“何不再问?正辩,反辩,故事” “何不再问?何不从一个问题或者欲望的原点、末端、中点——开始发问(因为‘提问’的任务既是提出问题也是唤起欲求)?”——这段文字,是Raqs媒体小组(Raqs Media Collective)受“印度新电影”(Indian New Cinema)运动先驱李维克·吉哈塔克(Ritwik Ghatak)的作品《正辩,反辩,故事》(Jukti, Takko aar Gappo, 1974)启发而书,它锚定了本届上海双年展的策展构思。

在Raqs的构想中,作为本届上海双年展主角的艺术家就如同一个寓言中的人物,抛出各种谜团和动机,提出必要、艰难而动人的问题,从而转化了他们自己所处的那个故事。“正辩,反辩,故事”——三者就像物理学中的“三体问题”。

2018年,第十二届上海双年展即将开幕,当你看到Proregress一词时,你会疑惑,因为它并不符合逻辑,但也正是因此,你会停下来进行思考。与其指导观众去思考,不如让观众停下来自己主动去进行思考,也许这正是第12届上海双年展的意图。

文章标题:“何不再问” 第12届上海双年展的意图

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。