原标题:关于台湾现代艺术,你需要知道这几个名字

二十世纪的台湾艺术站在历史的交叉口,一方面贯承中国文人画的传统,另一方面在日本殖民时期受到了的西洋画派影响,成为塑造亚洲艺术独特面貌的重要一环。

佳士得香港秋拍期将汇聚一系列台湾现代艺术精品:廖继春、席德进、杨三郎和陈澄波的油画呈现了野兽派与印象派在台湾艺术中的发展与变迁;余承尧、蓝荫鼎和朱铭的作品则表现出东方传统与现代性之间的游刃有余。通过介绍以下七位台湾现代艺术先驱,诚邀全球藏家共赏台湾现代艺术的独特风景。

余承尧

台湾现代山水大师余承尧1898年生于福建,青壮年时戎马倥偬之际,常写诗自娱。退伍后,只身来到台湾经商,至1954年,年过中年的他厌弃商界生活,遂隐居台北一陋巷,以读书、写字、研究南管乐为乐,并开始提笔作画。

与同样中年才提笔作画的清代书画家金农一般,余承尧既无师承,又无粉本,仅以年轻时“游观之咏,微吟之诗”入画,正是如此,他的画具有显着的个人风格,山水朴素真实,画面结构尤其突出。

1945年,中国对日抗战胜利,余承尧由四川重庆乘船东归,沿长江三峡顺流而下,最终抵达南京,在此见证长江入海。长江两岸绵延三千里的无限风光令余承尧眼界大开,也为其后来的山水创作埋下种子。

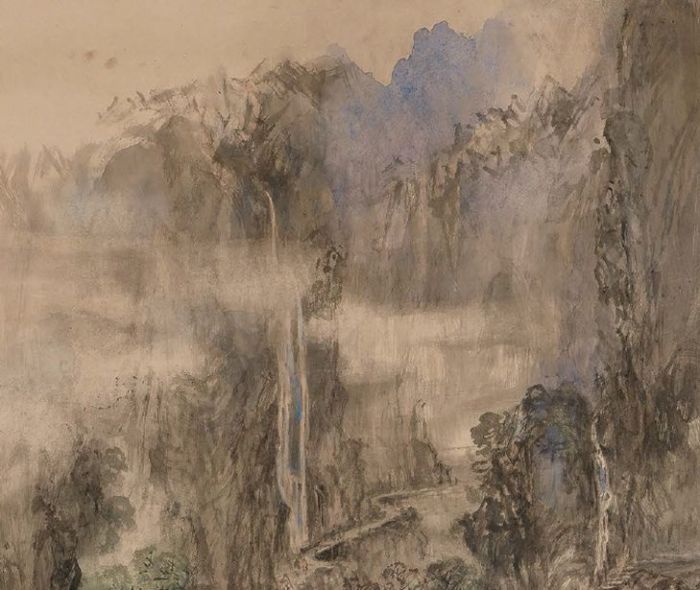

余承尧《长江万里图》(局部)1973 年作

在余后30多年的艺术生涯里,余承尧共创作山水画百余件,仅两件超过10公尺的长卷巨制,均为长江所作。一件为私人收藏的《长江万里图》,另一件即是将于11月26日佳士得香港“不凡 — 宋代美学一千年”晚间拍卖隆重呈献的宏篇作品《大江忆写图》。洋洋洒洒十二米长卷,层迭渲染出画家胸中的千里江山,实为贯通古今的经典之作。

余承尧《长江万里图》(局部)1973 年作

《大江忆写图》作于1984年,其时距艺术家长江壮游已隔近40年,身寓台湾的余承尧再次将长江千里奇景还原纸上。整个长卷,一条大江贯穿全局,迂回穿行于两岸绵延的奇山、怪石与汀州之间,成为本卷构图的纽带;大山临江与桑田亲水相映成趣,完美展现了长江流域不同的地貌风景,令观者仿佛身临其境。

王希孟《千里江山图》(局部)北宋故宫博物院

“群山万壑赴荆门“的气韵,叫人想起北宋王希孟千古名卷《千里江山图》(见上图),而余承尧画中大胆赋彩,从树木与丘陵蔓延的鲜明绿色基调到橙黄、朱红、钴蓝的细密点缀,无疑是对青绿山水传统的一种现代化转译。

蓝荫鼎

1903年,蓝荫鼎出生于宜兰罗东,他的父亲蓝钦为前清秀才。蓝荫鼎自幼即跟随父亲学习水墨技法,奠定国学基础。他21岁时又拜日本水彩画家石川钦一郎为师,跟随老师学习以英国著名艺术家特纳(J.M.W. Turner, 1775-1851)和康斯塔伯(John Constable, 1776-1837)为宗的英国透明水彩画。

蓝荫鼎 (1903-1979)

《太鲁阁春色》

彩墨 纸本

184.5 x 95 cm.

1963年作

估价:港元 2,500,000 - 3,500,000

将于11月26日佳士得香港“不凡 — 宋代美学一千年”晚间拍卖呈献

不过,蓝荫鼎在创作高峰期却出现很多中国画之笔墨,在视觉上更能呈现中国山水的大开大阖之壮丽风光。长五尺半,阔约三尺的《太鲁阁春色》绘于1965 年,堪称是蓝荫鼎晚年时期的代表巨作。

在技法上,《太鲁阁春色》除了融合运用透明、半透明和不透明水彩。在湿润、多雨、烟岚的气候表现上,蓝荫鼎融入了水墨技巧中的皴擦,使画面在干湿之间呈现更为细腻的变化,把太鲁阁“水宽山远烟岚迥”的明媚春光表现得淋漓尽致。

《太鲁阁春色》局部

“太鲁阁”是蓝荫鼎屡见创作的景致,他曾称赞太鲁阁为天下奇观:“深山幽谷,断崖绝壁,瀑布溪流……到处高山流水,古木苍翠,气象万千……拥有无限的国画题材,且近似粗线条的南画气魄。”

蓝荫鼎则在画中以简率的笔触点出三三两两、动态多姿的游人,除了突显人物与大自然的景色的比例悬殊,呈现壮阔的气势,亦表达了他以“人”为主的乡情和对大地的感应和故乡的眷恋。

廖继春

廖继春1902年生于日治时期台湾,22岁考取东京美术学校赴日进修,当时日本艺坛崇尚十九世纪兴于法国的“外光派”,以印象派光线表现揉合欧洲学院派风格,也让他磨练出严谨的写实油画技法。

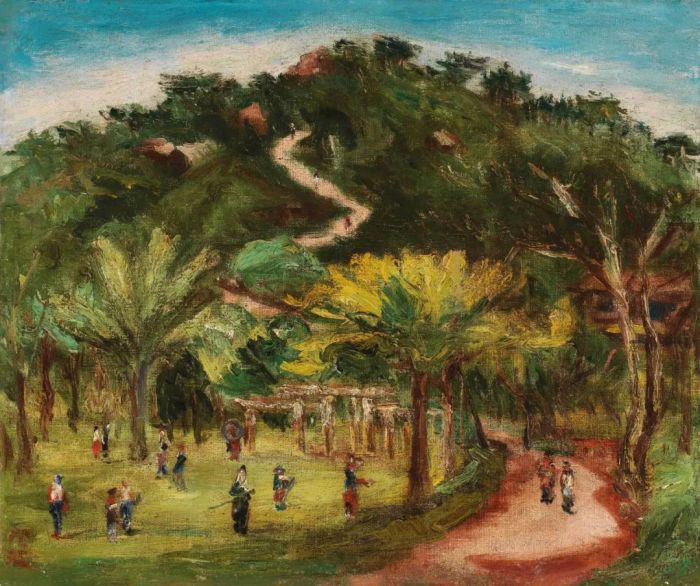

廖继春 (1902-1976)

《台南公园》

油彩 画布

90.8 x 116.8 cm.

1935年作

估价:港元 5,000,000 - 8,000,000

将于11月24日于佳士得香港“亚洲二十世纪及当代艺术(晚间拍卖)”呈献

他25岁返台后即于第一届举办的台湾美术展览会(台展)获得特选。1930年代后,较前卫的后期印象派、野兽派在日本产生了显著影响,廖继春的创作亦转向表现性更强的风格。在1950年代后期台湾现代艺术运动风起云涌之际,他持续实验更自由直观的绘画形式,探索色彩表现与抽象语汇的可能性。

廖继春 (1902-1976)

《窗前静物》

油彩 画布

100 x 81 cm.

1968 年作

估价:港元 10,000,000 - 15,000,000

将于11月24日于佳士得香港“亚洲二十世纪及当代艺术(晚间拍卖)”呈献

《窗前静物》作于1968年,这是廖继春最具开创性成果的时期,在色彩、线条与空间构成上皆更见灵巧出格,亦更具当代感,新的绘画语言已蔚然成形。

席德进

“好的肖像画家能透彻你的心灵,抓住你的性格,表现你的习性,画你隐藏着的不自觉神情。一个有经验的肖像画家,像一位看相专家,或算命者,他会用彩笔,道出你在人生中的经历与遭遇。”

— 席德进

席德进(1923-1981)

《伊夫林肖像》

油彩 画布

98.5 x 71.3 cm.

1960 年作

估价:港元 1,500,000 - 2,500,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

对席德近而言,人物肖像不单限于造型之美,更注重神韵型态直触观者的感性心灵。早年师从林风眠的席德进,有着马蒂斯野兽派的大胆用色以及东方笔触的精神内涵。1954年,他开始研究肖像画。在作品《伊夫林肖像》中,他利用湖水蓝、宝蓝、孔雀蓝和靛青色彩,以及散布于画面边缘的几抹橘黄和鲜紫,形成极富层次感的空间,结合纤长的笔触,让伊夫林优雅而有力的形象跃然纸上。

朱铭

1970年代,朱铭接受恩师杨英风的建议,开始练习太极拳法。几年后,朱铭将修炼太极时领略的精神融入雕塑之中,创作出著名的“太极系列”。

朱铭 (1938年生)

《太极系列 — 单鞭下势》

不锈钢雕塑

版数:艺术家自版1/3

68 x 102 x 58 cm.

2003年作

估价:港元 3,000,000 - 4,000,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

朱铭所雕的“太极”遵循了东方美学传统对写意的追求,通过对雕塑的简化,舍人物具象之形而存其神,突出描绘太极招式中的沉淀与动态累积,赋予了雕塑一种独特的生气。《太极系列 — 单鞭下势》以传统太极的单鞭下势作为原型。该招式既是朱铭“太极”系列的起源,亦是整个系列中最为人熟知的经典造型之一。静中含动,动里藏静,整件作品充满虚灵之气势。

杨三郎

在杨三郎的作品中,不难发现莫奈、梵高式的笔触,同时带有马蒂斯、塞尚的浓厚色彩,并且经常透过堆砌油彩颜料的肌理以表现物体的量感。

从留日、法学画归来后,杨三郎毕生积极领导美术运动,成为台湾重要的现代艺术先驱。1934年,杨三郎与陈澄波、李梅树等人,共同创办”台阳美术协会”,成为日治时代最重要的民间画会;”台阳美展”也成为影响深远的重要艺术活动。

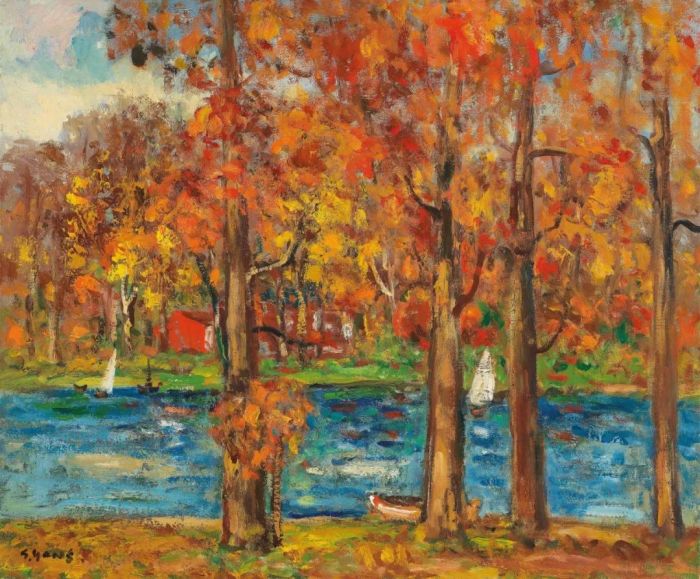

杨三郎 (1907-1995)

《湖边倒影》

油彩 画布

60.5 x 72.5 cm.

约1978年作

估价:港元 400,000 - 600,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

《湖边倒影》呈现了一幅静谧的世外桃源,以复杂的短笔堆砌枫叶的层次变化及水面的波光倒影,使枫红彷佛火焰般颤动,显得灿烂而富有生命力。

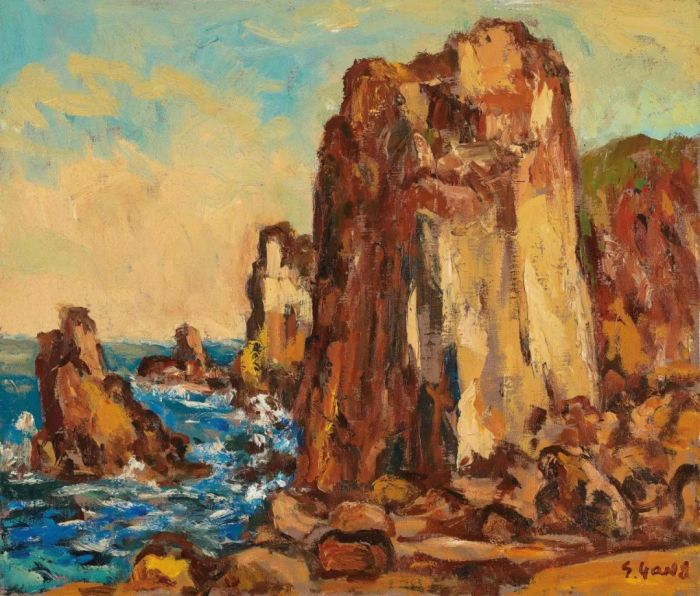

杨三郎 (1907-1995)

《奇岩》

油彩 画布

45.5 x 53 cm.

约1980年作

估价:港元 250,000 - 350,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

在作品《奇岩》中,为了描绘大自然的磅礡气势,艺术家特意用同方向的强烈笔触表现粗犷雄浑的礁岩质感,对比澎湃拍打的浪花与鹅黄的天色,彷佛洋溢着海岸的气息与艳阳的温度。

陈澄波

与蓝荫鼎一样,陈澄波也曾从师石川钦一郎,在台湾习得写生技巧,后赴东京美术学校学习西画。毕业之后,旋即于1929年负笈上海教授美术。

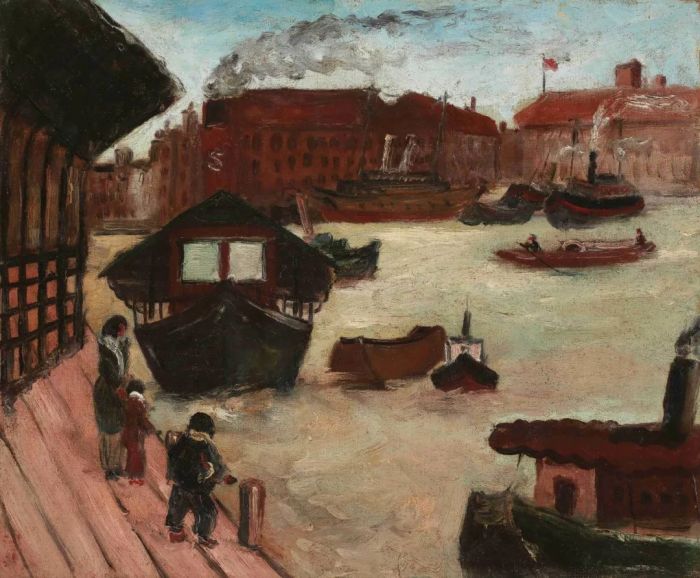

陈澄波 (1895-1947)

《上海码头》

油彩 画布

38.3 x 45.7 cm.

约1932-1933年作

估价:港元 1,500,000 - 2,500,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

二十世纪初的中国上海,深受西方现代绘画理论影响的中国画家皆汇集于此。1931至1932年间,陈澄波加入“决澜社”,与潘玉良、王济远等画家友好,也因为与这些画家接触,耳濡目染地受到欧洲巴黎画派等西方画风影响。

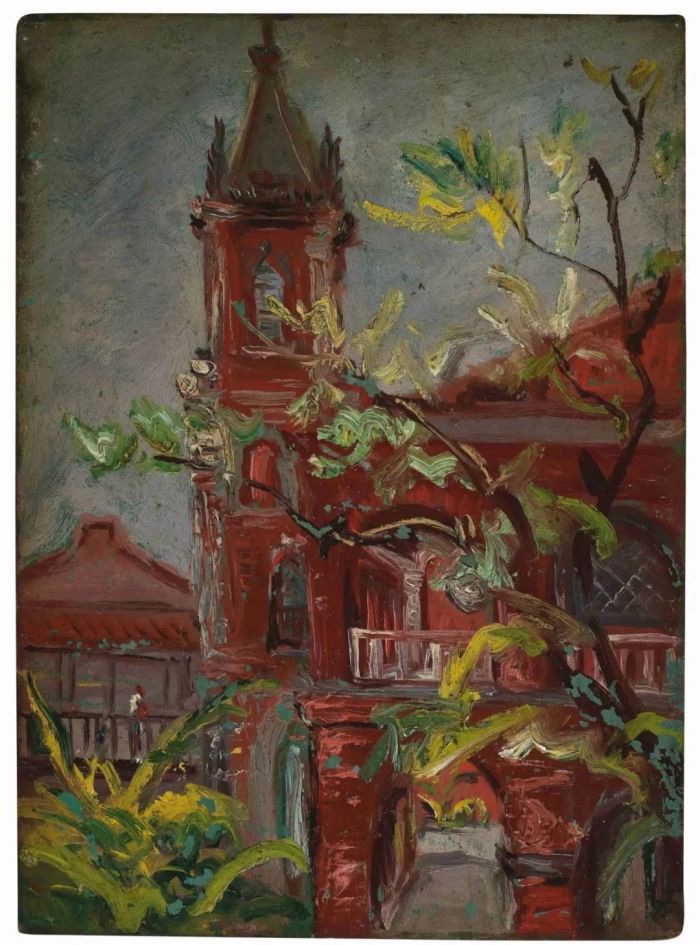

陈澄波 (1895-1947)

《洋楼》

油彩 木板

33.5 x 24 cm.

估价:港元 750,000 - 1,200,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

陈澄波 (1895-1947)

《八卦山》

油彩 画布

38.5 x 46 cm.

约1940-1944年作

估价:港元 1,500,000 - 2,500,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

与此同时,他曾明确地表示由八大山人及倪瓒二位中国文人水墨画家中汲取线条和擦笔的技巧。陈澄波因此将其运用于油画写生与水彩素描的创作技巧上,成为台湾艺术史上一座跨越中西的桥梁。

陈澄波 (1895-1947)

《云海》

油彩 木板

24 x 33 cm.

1935年作

估价:港元 650,000 - 950,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

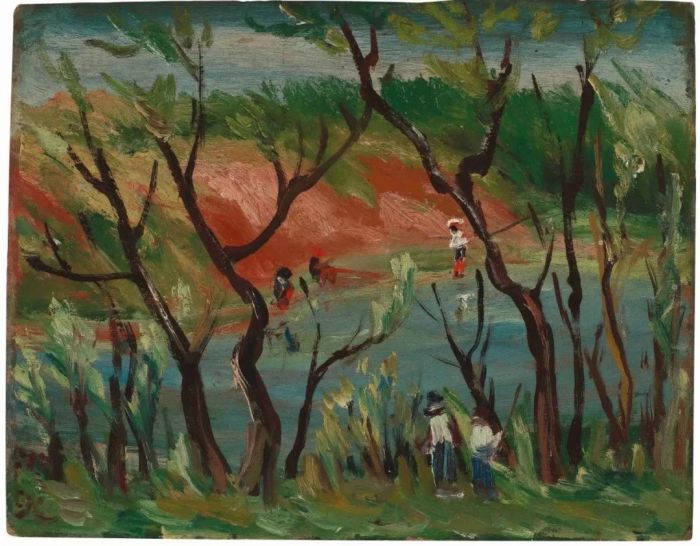

陈澄波 (1895-1947)

《红毛埤》

油彩 木板

27 x 21.2 cm.

约1942年作

估价:港元 600,000 - 1,000,000

将于11月25日于佳士得香港“亚洲二十世纪艺术(日间拍卖)”呈献

文章标题:台湾现代艺术的承接与融合

本文栏目:拍卖资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。