原标题:卡普尔作品首现中国, “仪礼·兆与易”开启最燃的北京冬天!

在一个空间中创造一种集体对话,将不同的思辩与方法论交汇一处,令知觉的刻板模式出现转变,并诱发直觉感知。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。——庄子

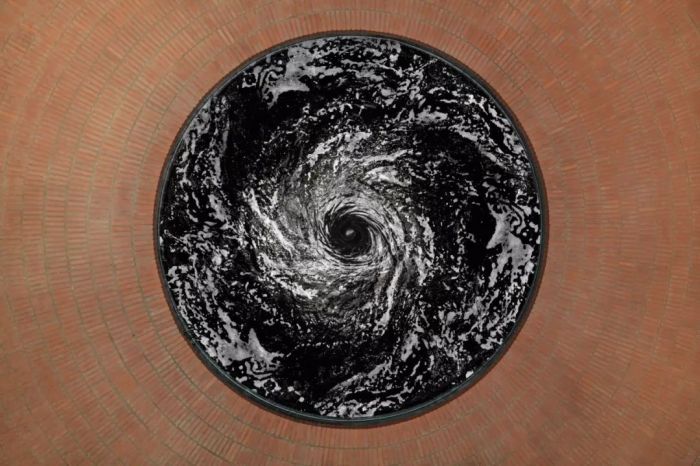

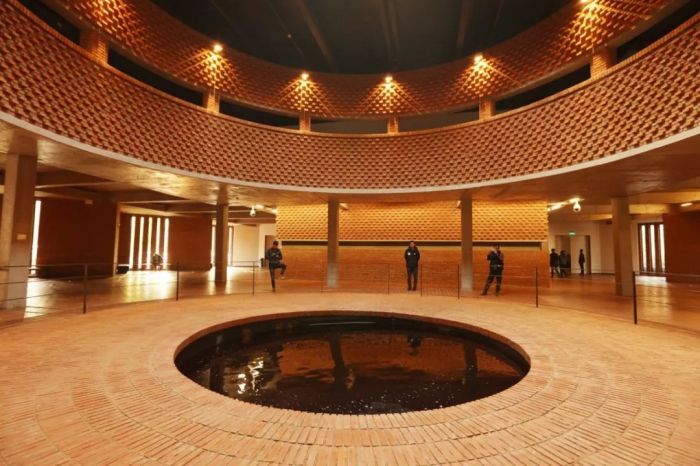

安尼施·卡普尔的一潭黑水。

直径5米的一潭黑色的水。

不停滚动翻腾着的黑水,伴随着水波动的低鸣声,一遍遍重复,无休止。

红砖美术馆入口处。

你无法不被它吸引。

“仪礼·兆与易”。开启最燃的北京冬天!

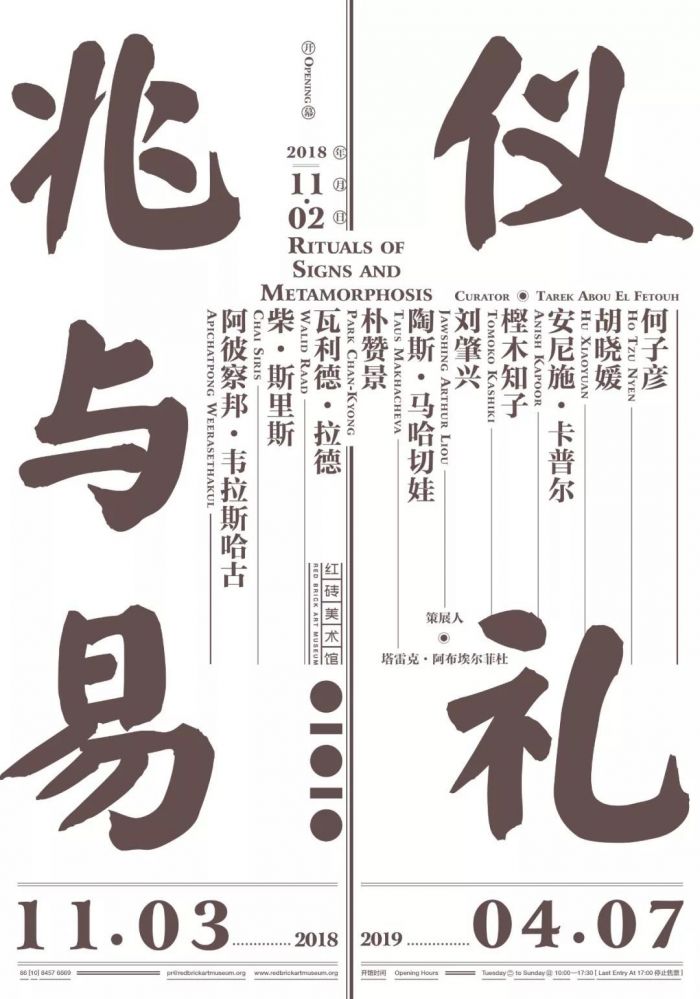

展览海报

红砖美术馆2018年末大展“仪礼·兆与易”已于11月2日开幕。展览由塔雷克·阿布埃尔菲杜(Tarek Abou El Fetouh)策展,呈现十位来自亚洲大陆不同国家和地区的艺术家。参展艺术家包括新加坡艺术家何子彦(Ho Tzu Nyen)、中国艺术家胡晓媛、印度裔艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)、日本艺术家樫木知子(Tomoko Kashiki)、韩国艺术家朴赞景( Park Chan-Kyong)、中国台湾艺术家刘肇兴(Jawshing Arthur Liou)、俄罗斯艺术家陶斯·马哈切娃(Taus Makhacheva)、黎巴嫩裔艺术家瓦利德·拉德(Walid Raad)、泰国艺术家阿彼察邦·韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)和柴·斯里斯(Chai Siris)。这是策展人塔雷克·阿布埃尔菲杜继2017年在红砖策展邢丹文个展“爱之囚”后与红砖美术馆的二度合作。

红砖美术馆馆长闫士杰在开幕新闻发布会上强调此次展览将聚焦“亚洲”,通过十位艺术家的作品,用“亚洲文化、哲学与当代对话,以开放的姿态及具有观念性的叙事线索来串联一个关于亚洲的当代叙事。”

在策展人看来,在当代艺术世界广泛互联、彼此相关的当下,亚洲和非亚洲之间的界限日益模糊,此次试图以一个开放的观念,独立于西方认知的不同审美及思维方式来策划这次展览——基于10位艺术家各自的具体作品为起点,而非把概念强加到艺术家身上。这些作品真正以集体的方式进行对话和呈现,以其观念与形式、材料与媒介、姿态与行动形成一条想象中的仪礼之路,同时探索了“变易(metamorphosis)”的不同表达;这场诗意之旅引领我们质疑叙事的确定性,激发反思和追寻预示征兆的欲望。

艺术家胡晓媛则表示,本次是一种数学和意识层面、心理和感知层面的一种深入的探讨,在全球化备受质疑的今天,“现代性”被很多人诟病的现在,展览似乎以全新的角度去启发和观看一种东方的思维传统,期待大家在观展时可以深入地去体会。

展出作品:

《下沉》

Descension

安尼施·卡普尔

Anish Kapoor

2015

钢、水和发动机

Steel, water, motor

500 x 500 cm

▼

在安尼施·卡普尔的装置作品《下沉》 中,一座雕塑内发生的材科转变模糊了物体空间与观众空间的界限,让观众直面一种向下拉拽至不可知深潮的永恒之力。《下沉》令我们对脚下土地的坚实性产生怀疑,让我们面对一种搅动的力量,一种向下的拉力,要让我们进入一个不可知的、黑暗的内部。它是活性的,持续处在一种过程与生成的状态: 这样一来,它就成了一个既原初又自我生成——或者说自我成就——的物体, 这两种形式语言, 都是卡普尔在创作中反复涉及的。

《伐冰渡海》

Axing Ice to Cross the Sea

胡晓媛

Hu Xiaoyuan

2012

3频录像

3-channel video

09"40""

有声

With sounds

▼

在胡晓媛的三屏影像装置《伐冰渡海》中,强烈的情感和身体上的张力鼓动着海边的表演者: 她被一股无法承受的内在力量所驱使,与不断变化着的宏伟自然进行着激烈的抗争。这件影像作品散发着敏感的特质,令人仿佛身临其境,促使我们直面人类身体的能力与局限。一个女人面对着无限的大海,波涛在打到岸边的那一瞬间结冰;同时层层叠叠的冰浪像瀑布一~般倾泻下来,如同一条无尽的道路。

《木/檩No.7》

Wood-Purlin No.7

胡晓媛

Hu Xiaoyuan

2018

松木、墨、绡、漆和铁钉

Wood, ink, raw silk, paint, iron nails

250 x 190 x 4.5 cm

▼

《木/檩No.8》

Wood-Purlin No.8

胡晓媛

Hu Xiaoyuan

2018

楸木、松木、墨、绡、漆和铁钉

Wood, ink, raw silk, paint, iron nails

180 x 130 x 4.2 cm

▼

胡晓媛的两幅新画,出自一个进行中的项目。它反思着表面和本质间的差异、表现与一致性。通过种提取、 覆盖和置换的过程, 艺术家将木和丝的属性混合了起来,将两种材料变成一个与她的时间和意志熔接在一起的制作。 最终得到的艺术品凸显了微妙而具有无限可能的物质化过程,而它正潜藏在一种表面上只有有限形式的决定论之下。

《神秘莱特》

The Mysterious Lai Teck

何子彦

Ho Tzu Nyen

2018

▼

本次展览将是何子彦与红砖美术馆联合出品的装置作品《神秘莱特》的世界首展。作品是对一个神秘三重间谍的人生与境遇的想象重构,塑造了一个在二十世纪四十年代曾以30多个假名活动的主人公。作品关乎于这段发生在错误时间的无情往事,以及它最终越过了界线的残酷过程——这界线, 指的是内与外、虚构与刺探、情报与变节的分野。

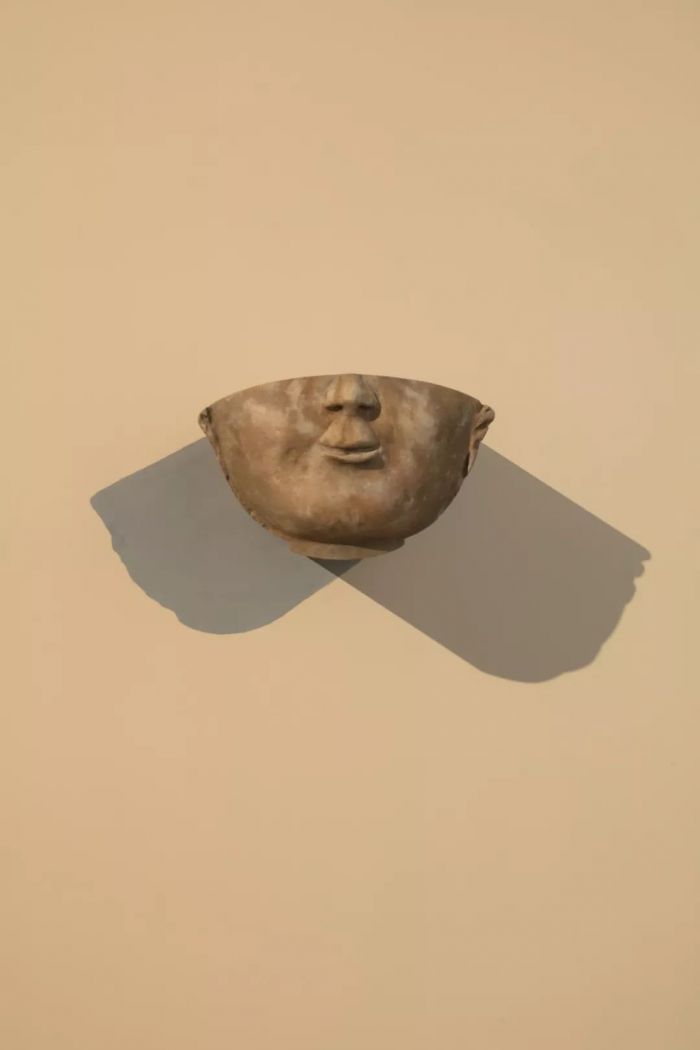

在我不用担责的东西上划痕:卢浮宫

2014-2015

混合材料

Multiple medediums

瓦利德:拉德

OWalid Raad

▼

《致读者的信》

Letters to the Reader_I

瓦利德·拉德

WALID RAAD

2014

240 x 121.9 x 10.2 cm

密度板和颜料

MDF wood and paint

▼

瓦利德.拉德的作品模棚了现实与虚幻之间的区别。通过调查在黎巴嫩以及中东地区新近涌现的诸如艺博会、双年展、博物馆以及画廊等众多艺术基建,并将其与不断折磨着当地的地缘政治、经济和军事冲突相结合,拉德探索着发生在该地区的当代历史。瓦利德。拉德的两件作品,《在我不用担责的东西上划痕:卢浮宫》( 2014-2015 )和《致读者的信》( 2014),作用于物质与思想之间的某个场域,在这里那些或古老或现代的艺术品在美术馆之间游走或陈列,并进行着自发而奇异的变形。艺术品们或是互换了外表和颜色,或是丢失了它们的影子。瓦利德利用地板、框架、墙体以及阴影等建筑元素,为这些作品创建了全新且动态的环境。

《走钢丝》

Tightrope

陶斯·马哈切娃

Taus Makhacheva

2015

58"10""

全高清视频、彩色、有声

Full HD Video, color, sound

走钢丝者:拉苏尔·阿巴卡罗夫

Tightrope walker: Rasul Abakarov

▼

在陶斯·马哈切娃的录像《走钢丝》中,一个走钢丝的人在一处高加索山脉的峡谷上空走过,手中的平衡杆是多位达吉斯坦艺术家的作品副本。那人试图把作品从山的一头带到另一头,放在一个形似博物馆库房的结构内。通过这个危险的行动,马哈切娃评述了世界各地的博物馆与艺术家的动荡处境,她使用了与所在地格格不入的艺术品图片,与迷人而辽阔的风景形成剧烈反差。

《小艺术史1-2》

Small Art History 1-2

朴赞景

Park Chan-kyong

2014/2017

首尔国际画廊展览现场

Installation view at Kukje Gallery, Seoul

照片和文字

Photo images, texts

▼

在《小艺术史1-2)中,通过对选自不同时代的艺术品进行重构,朴赞景创造了一部属于自己的艺术史。作品包括了朝鲜符籍图片以及本巫堂 (女性萨满 )史的扫描件, 此外还有早期大师和当代艺术品的重制版本。图片有手写文字注释,其中许多牵涉到鬼魂和灵性。通过以东亚文化和历史为轴,他精心地回避了一种艺术史的编年式叙事, 以及对东西方的错误分类。

《迪里拜尔》

DILBAR

阿彼察邦·韦拉斯哈古和柴·斯里斯

Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris

2013

影像

Video

10"

▼

《迪里拜尔》是泰国艺术家阿彼察邦·韦拉斯哈古和柴·斯里斯的一部录像作品, 描述了一个城市建筑工人在暖冬的驱使下进入一种“睡眠”的存在,身体与精神在沙迦的博物馆和劳动营之间移转。这段昏睡之旅慢慢变成一种梦境与幻觉的交响,他的感官依附于沙漠中无形的水源,他成了喂养着树木、鸟儿、机器和建筑的源头的一部分。 影片让“昏睡者”跨越界线,在各种经济与社会境况、意义以及生死之间穿行。

视频(目刻团队现场拍摄):

《廓拉》

Kora

刘肇兴

Jawshing Arthur Liou

2011-12

3k分辨率视频

3k resolution video,

14"00""

立体声

Stereo sound

音轨由阿隆·特拉弗斯和麦乐迪·伊阿特沃斯制作

Soundtrack composed by Aaron Travers and Melody Eötvös

▼

刘肇兴的录像装置《廊拉》源自艺术家在女儿去世后的一次情感宜泄之旅。 他从拉萨出发空越西藏高原,包括在海拔五、六千来的冈仁波齐峰进行为期四天的“廓拉”也就是一种环绕的行走。作品模拟了他的旅程的异世性和缺氧导致的幻觉,并追溯了自己在广博山峦中搜寻内在平和的过程,唤起一种对大自然的崇敬井创造了一个精神反思和庇护的空间。

视频(目刻团队现场拍摄):

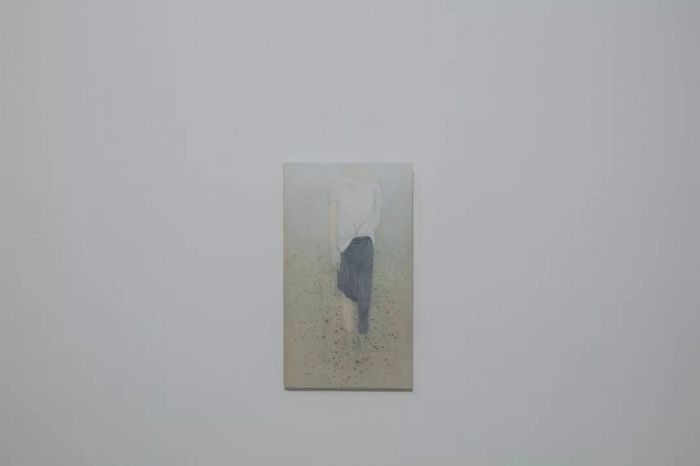

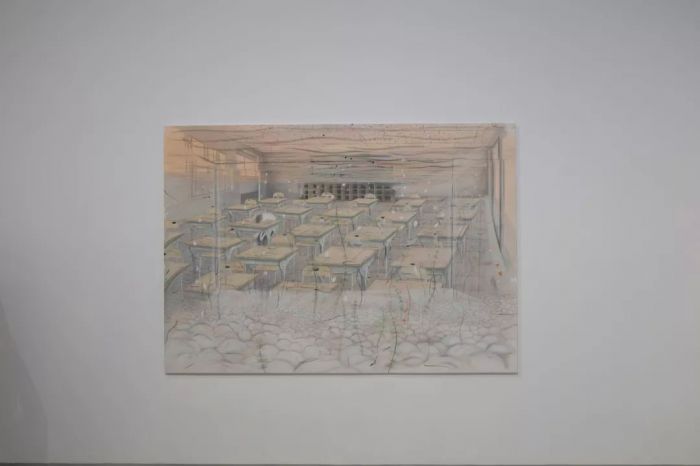

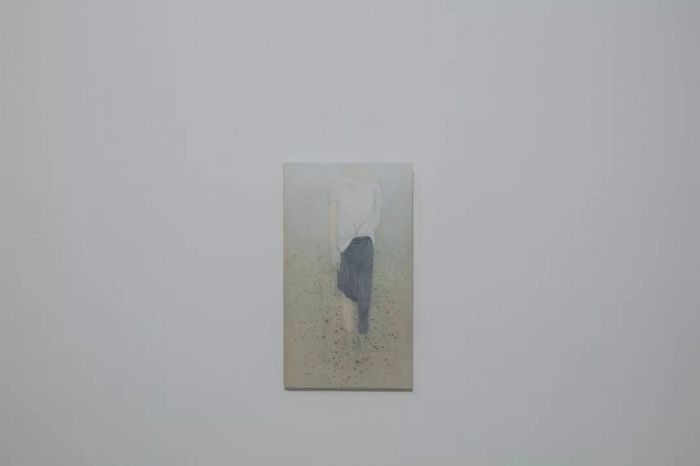

樫木知子

TOMOKO KASHIKI

创作于2006-2018

▼

樫木知子的画作中,主体似乎与周遭环境融到了一起, 从而捕捉到发生在私密梦境中的变形过程。她的美学让人想起平安时代的佛教画,然而她有自己的一套讲究的工艺,包括叠加场景,令其发酵,打磨,在画布上重绘,从而抹去艺术家之手的痕迹,留下一种酷似白日梦的生动印象。

展览“仪礼·兆与易”通过在一个空间中创造一种集体对话,将不同的思辩与方法论交汇一处,令知觉的刻板模式出现转变,并诱发直觉感知,从而触及我们与自然的关联,并唤起鬼、灵、梦、幻与心理灵性的动能。在我们当下的超消费主义(hyperconsumerism)世界里,这些艺术家的作品显示他们对“返魅(reenchantment)”的渴望,提出未来的无限可能性。

“仪礼·兆与易”展至2019年4月7日结束。

展览现场图:(目刻团队现场拍摄)

关于策展人

塔雷克·阿布埃尔菲杜(Tarek Abou El Fetouh)从2011年开始,对中国当代艺术进行研究。由其策划的国际性展览包含了众多中国当代艺术家。主要展览包括:2009年沙迦双年展;2013年在贝鲁特艺术中心的“Home Works 6”艺术展,曾被艺术杂志《艺术论坛》评选为2013年十大艺术展之一;2015年策划在华沙现代艺术博物馆举办的“以免两大洋相遇”艺术展;2016年策划在韩国光州和沙迦举办的“时间到了”艺术巡展,2017年策划红砖美术馆“爱之囚-邢丹文个展”。

文章标题:卡普尔作品首现中国

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。