艺术家简介

刘丹

当代著名画家。浙江人。擅长中国画。1986年毕业于西安美术学院中国画系,留校任教至今。现任西安美术学院国画系教授,硕士生导师,黄土画派研究院秘书长、中国美术家协会会员。

刘丹老师的

“自然”之美

文/李娜

文/李娜

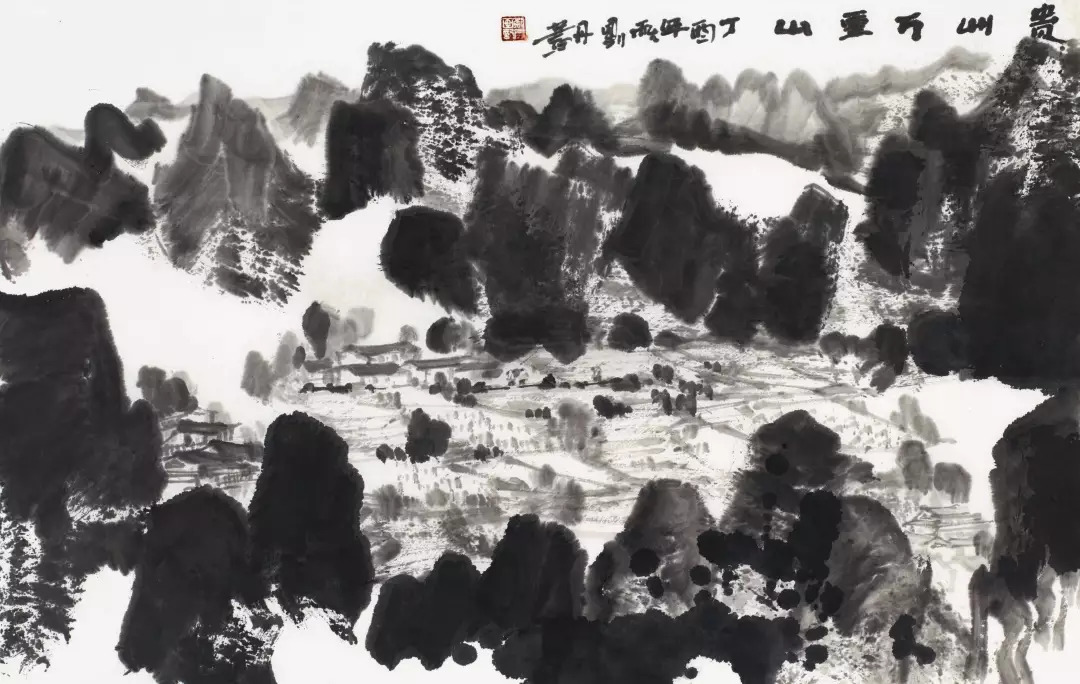

贵州万重山

45×68cm

2017年

和刘丹老师打过交道的人都会感觉到他的质朴散漫、随意不羁,他经常挂在嘴边的一句话是:“你不顺其自然,也得顺其自然,最终还是要顺其自然”。这句话配合他慢悠悠的语调,一字一顿的说出来,简直就是他的从艺乃至处世最好的概括。

刘丹老师崇尚自然,在我看来,这个自然有两层含义。一是热爱大自然,热爱生活。他经常下乡采风,到原生态的农村去体验大自然最原始最天然的状态,并将获得的体验诉诸笔墨,用一幅幅水墨画记录下所思所感。二是在艺术上不刻意雕琢,在生活中从容适意,不拘于形,不役于物,追求一种自然而然、水到渠成的状态。这种从容和底气,是建立在他深厚的文化积淀以及深刻的生活体验的基础上。

作为刘文西、陈光健二位画坛名家的长子,刘丹老师幼承庭训耳濡目染之下,见识不俗自不必说,再加上这么多年在西安美术学院从事教学和艺术创作,浓郁的学术氛围滋养之下,内功修为也在日积月累。看他的画作,可谓“大匠运斤,无斧凿痕”,他看到什么就画什么,走到哪里就画到哪里,尤其是近期的一些水墨山水画新作,笔墨挥洒更为洒脱肆意,更加注重个人感受的表达,有的视角宏达却又有细节的刻画,有的取材于芥豆之微的小场面却又有广袤无垠的背景。他画的是他心中的“自然”,山远树大林深有人家,那家人干着活聊着天,牛羊鸡鸭在田野间自在地撒欢儿跑,“万类霜天竞自由”。

刘丹老师从不会高高在上的审视自然,而是融于自然,他的画有人间烟火、有人情味,他不去刻意选择生活的某一个角度、层面去表现,而是尽可能表现出生活的本来面目,风行水上自然成文,他的作品包罗万象涉猎广博,都是他对“自然”实践和体验的产物,这种境界没有大智慧是很难达到的。

刘丹:

自然是大美,

绘画是小美

采访、撰文/郑朝辉

摄影/杜渭忠

文/李娜

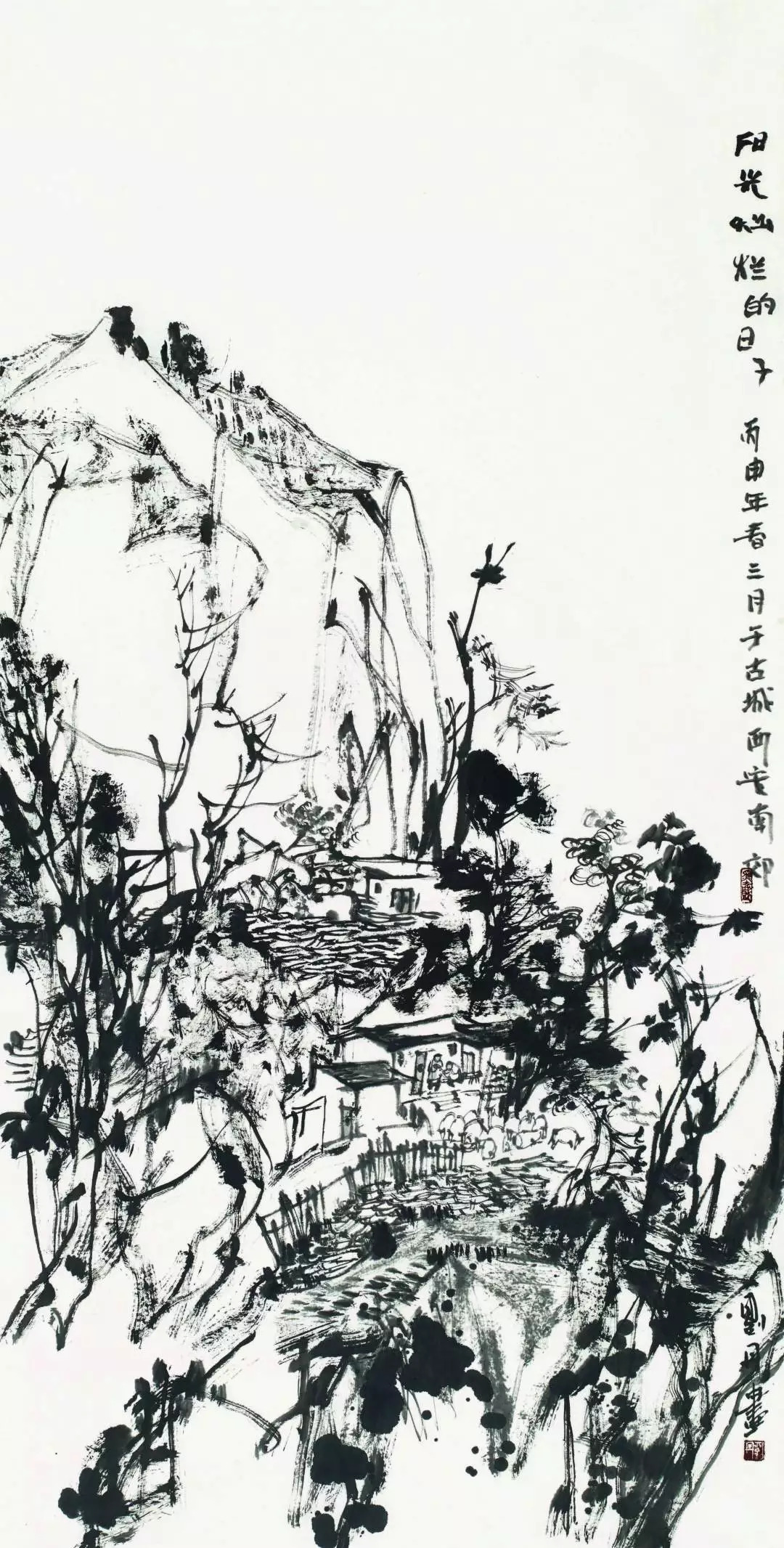

阳光灿烂的日子

阳光灿烂的日子

68×138cm

2016年

西安美术学院,西北地区唯一一所高等美术学院。其前身是西北军政大学艺术学校,首任校长为贺龙元帅。1949年7月由山西临汾迁至西安南郊兴国寺,1960年定名为西安美术学院。建校70年,西安美院为中国美术界培养了大批优秀的艺术人才,长安画派,黄土画派很多老艺术家也成为西安美院的骨干力量和推动者。这其中,就有后来开创黄土画派,并执掌西安美院十几年的刘文西先生。

1958年,大学刚毕业的刘文西就被中央美术学院华东分院(编者注:1993年,更名为“中国美术学院”)刘蒙天院长选调分配到了西安美术学院工作,同时到来的还有他的夫人陈光健。刘文西先生的西进,对于后来陕西乃至西北地区绘画艺术风格的形成发挥了至关重要的影响和推动作用。

1963年5月,在西安南郊长安县境内兴国寺附近西安美院(老校区)的一间平房里,刘丹出生了。添丁加口的喜悦让这个知识分子家庭对未来充满了更多的期待。但随之而来的60-70年代,社会的变革让中国人民经历了一场巨大的苦难——饥饿,生活必需品极度匮乏。在那个特殊的年代,填饱肚子成为无数中国人谋求的最大“幸福”。在全民学工学农的热潮下,全国各地大中院校进入停课状态,老师和学生开始进工厂、下农村。

这种特殊的记忆,许多年后回想起来,刘丹依然印象深刻。所以,回想自己幼年对绘画的理解和记忆,刘丹说:基本上是看不懂,不理解,没兴趣。

70年代初期,中国由农业社会开始向工业社会转型,汽车工业是这个转型时代的标志之一。那个时期,偶尔出没于城乡之间、寥寥无几的解放牌汽车和农用拖拉机对于孩子们来说充满了无限的诱惑。刘丹说,那个时候自己最大的理想就是当一个司机,认为能开上汽车就是一件很了不起的事儿。1970年,7岁的刘丹“幸运”地接触到了学校里的卡车,为了能天天爬上汽车玩,或者能在驾驶室里多坐一会,抑或者坐着车到县城里转一圈,刘丹甚至选择帮着司机擦车、洗车。

70年代后期,在广大青年中有一种最崇高的理想:保家卫国。一身草绿色的军便装,头戴草绿色军帽,肩挎草绿色书包就可以无限荣耀。拥有一套军便装是那个年代无数青年的梦想。步入初中后,刘丹的理想也是成为一名军人,当时在他看来,那是何等的荣耀和骄傲。

在物质极度匮乏的条件下,作为精神产品的绘画艺术在这个时期不受重视似乎成为一种必然。加之计划经济体制下,艺术和艺术品本身的商业价值上还没有得以体现,社会的主流价值观是讲奉献,为人民服务。这些因素综合的叠加,让幼年时期的刘丹对绘画的兴趣几乎是零。尽管出身艺术世家,有“近水楼台先得月”的先天优势,但最终走上绘画这条路对于刘丹来说却是“迫不得已”——家里会定期都他进行绘画能力“测试”。

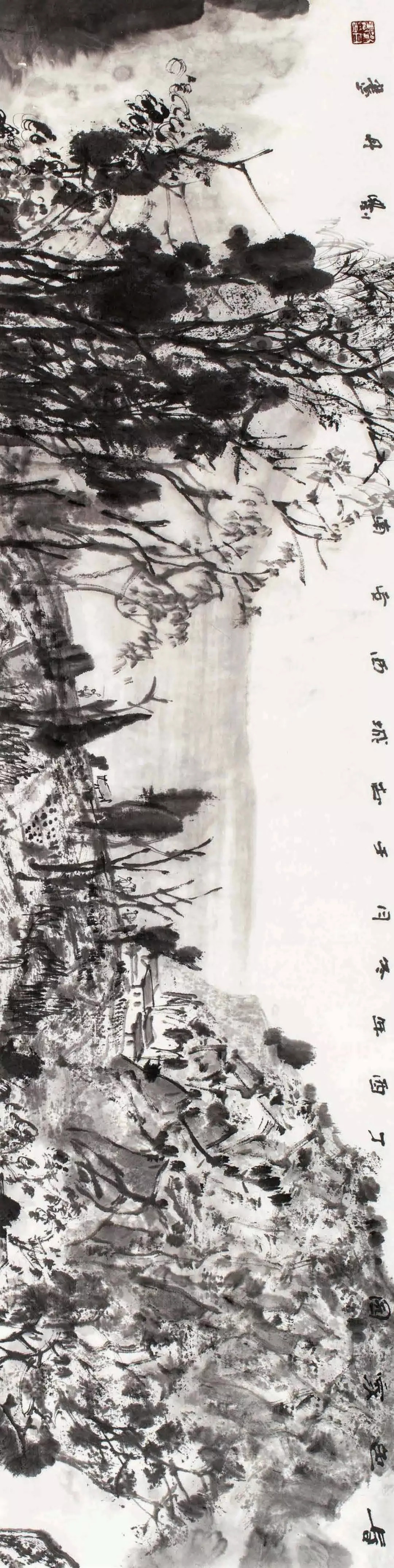

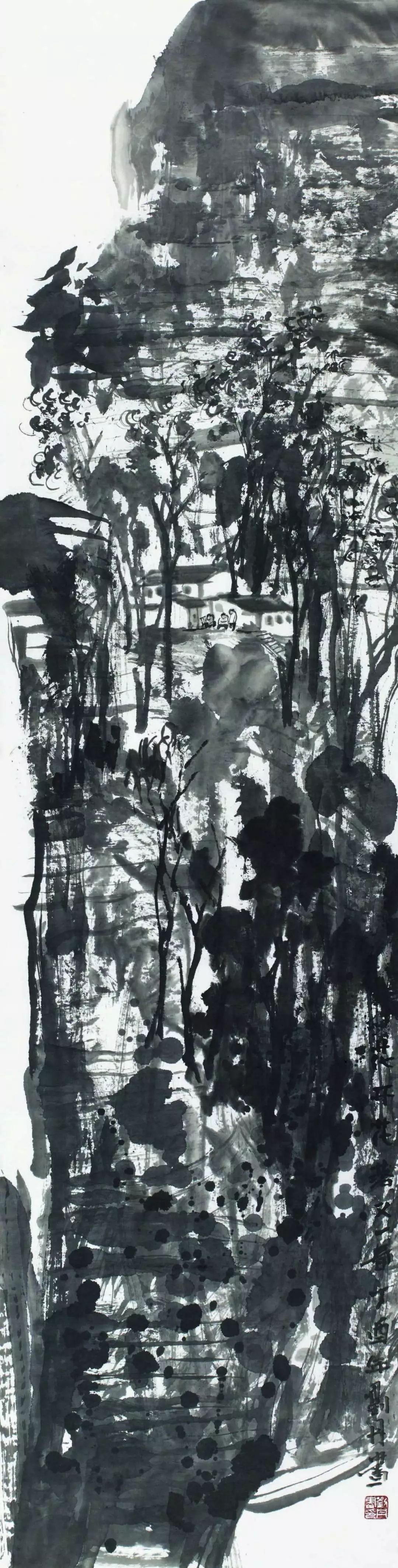

请横屏观赏

春色家园

34×136cm

2017年

“迫不得已”的绘画路

1981年,初中毕业,“无路可走”的刘丹在家庭的安排下报考了西安美院附中。尽管是子弟,尽管也取得了优异的成绩,但是由于超龄,刘丹依旧没有被录取。高中不行就直接考大学吧,1982年,刘丹报考了西安美术学院本科并以优异的成绩被录取。

刘丹回忆,上大学期间并没有跟着父亲刘文西先生学习画画。为什么?那时候看父亲的画,觉得不咋样,多年之后回忆起来,其实不是父亲画的不好,是自己真的不理解。

80年代,西方当代艺术引入中国美术教育体系,西安美院成为那个时期当代艺术的“试验田”,尽管国画排在油画之前,但社会认可的比较好的专业却先是油画,其次才是国画。那个时候,刘丹义无反顾地选择了学习国画。大学四年,在自身努力和父亲的压力下,刘丹各个学科成绩都还比较优秀,尤对色彩的理解比较突出,速写也比较灵动。但是对于绘画艺术的整体理解,刘丹坦言:那个时期仍然浮于表面。

70、80年代,刘文西先生在美术界的地位和影响力迅速提高,这对刘丹的触动很大。良好的家庭教育和周围环境潜移默化的影响,让年轻的刘丹对于社会的认知,价值观的形成,以及艺术创作的独立精神,比同龄人有了更深入的理解。

刘文西先生主要画人物,自然对刘丹的绘画道路提出了要求和期待:要写实,要画人物。人物对情感的传达比较直观,传情达意更为直接,山水画是借景抒情,没有人物画来得直接。那个时期,父亲的叮咛和画作经常闪现在大脑中。但刘丹觉得,人物画创作,自己如何也画不到父亲的那个境界,也很难有超越的可能。

“在当时看来,画画山水倒是很轻松的,也没有成熟的绘画图示,似乎有更大的空间”。所以,刘丹选择了山水画创作这条路。

回忆起当初选择山水画创作,刘丹坦言,山水画创作并没有当初想象中的简单,想要画出高度,另辟蹊径,需要更高的涵养。山水画创作在中国传统中有着很完善的画论系统,这个庞大的学术体系看起来似乎更自由,但在具体实践中,要想画出自我,还是比较难的。

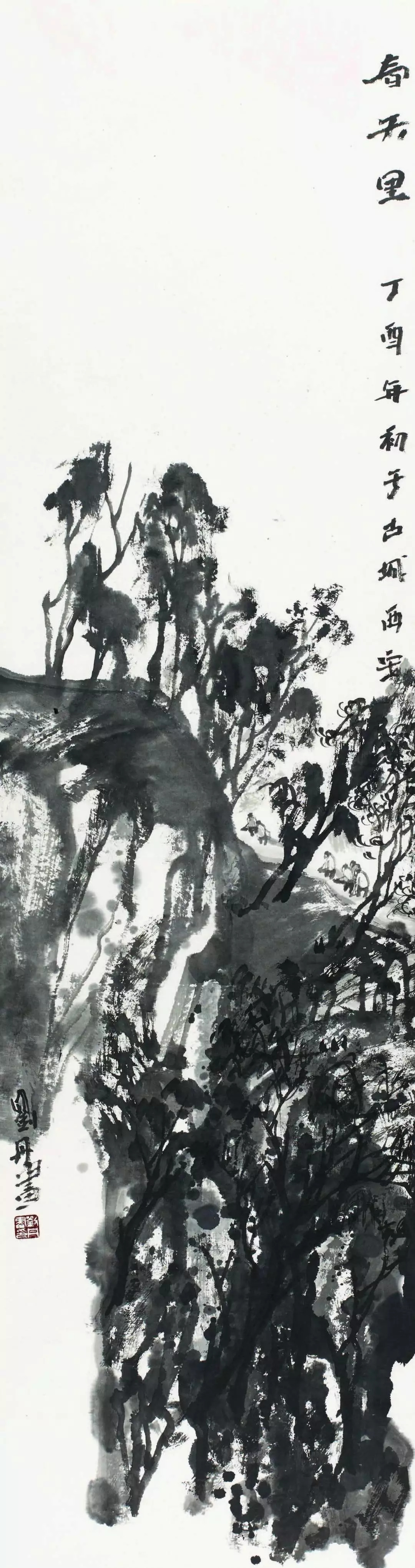

春天里

34×136cm

2017年

1990年,大学毕业四年之后,刘丹进入浙江美术学院(现中国美术学院)学习,对传统绘画进行系统化的研习。卓鹤君教授是刘丹在浙美时期的班主任。浙美的强项在笔墨的传统基础和现代表象能力,卓鹤君擅长山水画,以抽象的现代性著称,平面构成性很强。这对刘丹绘画艺术风格的形成也产生了很大的影响。同样是在浙美时期,刘丹开始临习《芥子园画谱》。《芥子园画谱》、中国宋代绘画《溪山行旅图》、《早春图》等,为刘丹日后绘画风格的形成奠定了坚实的基础,浙美四年的求学经历也成为刘丹山水画创作风格形成的关键时期。

在浙美学习期间,刘丹接触了很多山水画大师,比如陆俨少。陆俨少是当代一位了不起的画家,传统功力颇深,有人把陆俨少和李可染并称为‘南陆北李’。实际上,当时山水画家也就以陆、李二人成就最高。刘丹回忆道:“我们还正在临摹漱石呢,陆俨少来了,开始进行现场教学表演,当时人山人海,根本看不到什么。只是感觉大师拿着画笔在讲台上舞了几下,压根不知道老师在画什么。刘海粟老师来授课,也是前呼后拥的,学生们的热情很大,但就像现在看场演唱会一样。所谓‘会看的看门道,不会看的看热闹’。但现在回想,我们当时就属于‘看热闹’。大师作品中的气象、博大,内在的神韵当时是真的没有理解到。”

2008年,刘丹进入中央美院访学,姚鸣京教授成为刘丹的老师。姚鸣京在中国画的精神内涵与形式语言上都独辟蹊径,创造了一种可以称为“梦境山水”、“相由心生”的视觉图式。姚鸣京吃斋念佛,禅意浓浓,从他那里,刘丹获取了更多对于艺术本身和生活方式的思考。他对自己的创作提出了要求:“食人间烟火要有品”。所谓“品”,既要有绘画的品质也要有做人的品质。

画的品质体现在哪里?什么样的画才是好画?

刘丹认为,一幅好的绘画作品既要有传统绘画的意识和笔墨能力,还要是自己现阶段修性的真实表现和信仰,及对社会认知的精神记录。符合这两点,才是有价值有品质的作品。对于自己的创作,刘丹坦言,到目前为止,还没有哪一幅作品能让自己一直都满意。刘丹对自我的认可,永远只是某个阶段、某一幅作品的阶段性认可。

在西安永乐宫采风期间(右一为刘丹)

1983年西安美院上学期间,

邢港霞、刘培军、刘丹在教室留影

“我一直处在不断的肯定与否定之间。肯定自己就是给自己一种气象和张力,提高自己的自信和表现欲,同时也要听到一些批评声,批评也是对自己的鞭策和重新审视。”

刘丹说,50岁以后才逐渐明白,很多东西是要去悟的,只有悟透,才能真正看懂,看明白很多之前无法理解的大师作品,包括父亲刘文西。

艺术道路的选择看似简单,但真正做起来却并非如此。在创作的道路上,刘丹一直保持着遵循一个“真”字的状态。他说,朴素本身就是美,有话好好说,遵循花开花落的自然规律,经常充充电,去山水间获得更多感触,这已成为他创作的常态。

这几年,刘丹经常一个人开上车,到秦岭的大山间,对着某块山石、某条河流、甚至一草一木,静静坐上半天。他说,在这里能无限接近宁静,如同面壁的达摩。自然是人类最大的“老师”,会给予人许多启示。只要用心体会,都能让我们对生命,对生活有更深层次的认识和理解。

在长安主题对话

Q&A

Q= 艺术品鉴 A=刘丹

文/李娜

立足黄土

面向未来

Q

艺术创作与个人的生活环境有着密不可分的联系。陕西的地域文化对你的创作产生了怎样的影响?

A:首先是文化的影响,陕西拥有厚重的历史文化积淀,周秦汉唐博大的文化背景潜移默化的影响着我艺术创作的状态。

其次是西北浓郁的地貌特征。山水画创作必须研究地理地貌。艺术家的创作离不开个体生存环境的影响。陕西地理风貌的差异,形成了相互联系又各自独立的陕北、陕南两大板块。陕北是全世界地貌特征最别致、突出的地方,这里黄土堆积,起伏连绵,给人以粗犷、古拙、博大之感觉,也表现了北方人的生存状态。所以,北方人的绘画作品中的张力、狠劲、豪迈、朴素、幽默、风趣与陕北人的性格是相通的。

秦岭和陕南也是我经常去写生采风的地方。画了这么多年,我很多画面中表现出的地域标签已不再单一:即不完全像秦岭,也不全完像陕北的黄土地,反而更像是陇南塬和石头地貌的结合部,抑或是陕北地貌和秦岭结合的土石结构——像是把陕北的黄土放到了秦岭的山石里。这种绘画表现的特点就是陕西地理风貌在作品中的展现。

第三:陕西还是中国红色革命的根据地。自然是大美,人文是大美,绘画是小美。

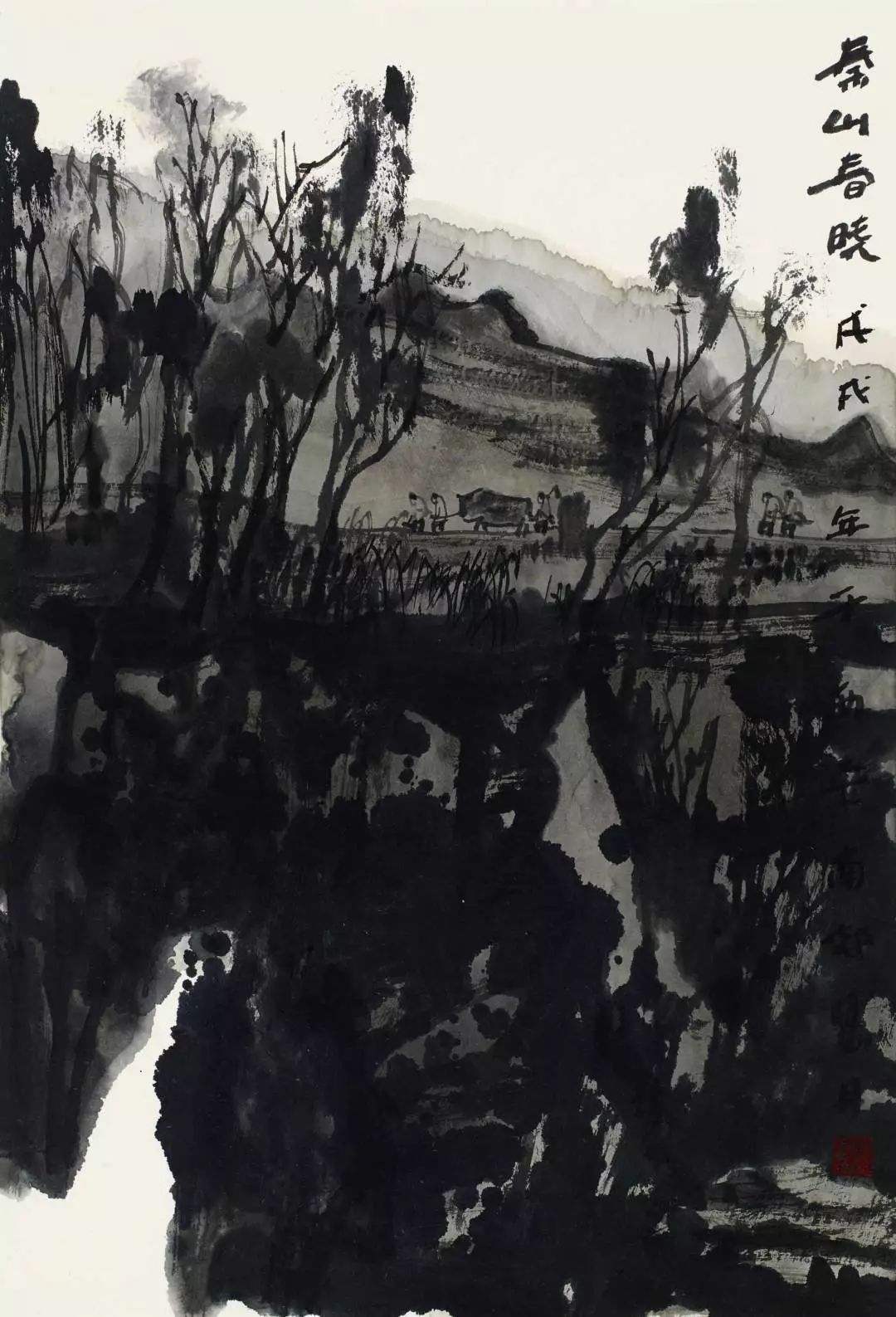

秦山春晓

45×68cm

2018 年

Q

从20世纪的美术发展进程来看,中国绘画一直面临着传承与创新的课题,一面延续着传统绘画笔墨精神,一面融合着西方造型观念,在社会的变革中反映着时代的特征。黄土画派在中国绘画的这一课题中是如何实践的?

A:刘文西先生是当代中国画坛开宗立派的人物,他的绘画代表着中国画理想现实主义发展的方向。同时,他将中国画的工笔重彩和水墨写意结合起来,在造型上吸取西画中素描和色彩的精华,加进民间艺术中清新健康的朴素格调,巧妙地糅合成一体,形成了自己独特的艺术风格:中西结合——这是黄土画派对中国绘画传承和创新发展的最大贡献之一。

黄土画派的艺术宗旨是:“熟悉人、严造型、讲笔墨、求创作”,希望画家提高创作水平,拿出精品,以优秀作品鼓舞人。熟悉人就是要到生活中去,深入生活;严造型是要求坚持现实主义的表现方手法;讲笔墨要求注重传统,一手伸向传统,一手伸向生活,尊重传统笔墨精神;求创新就是要有时代精神。

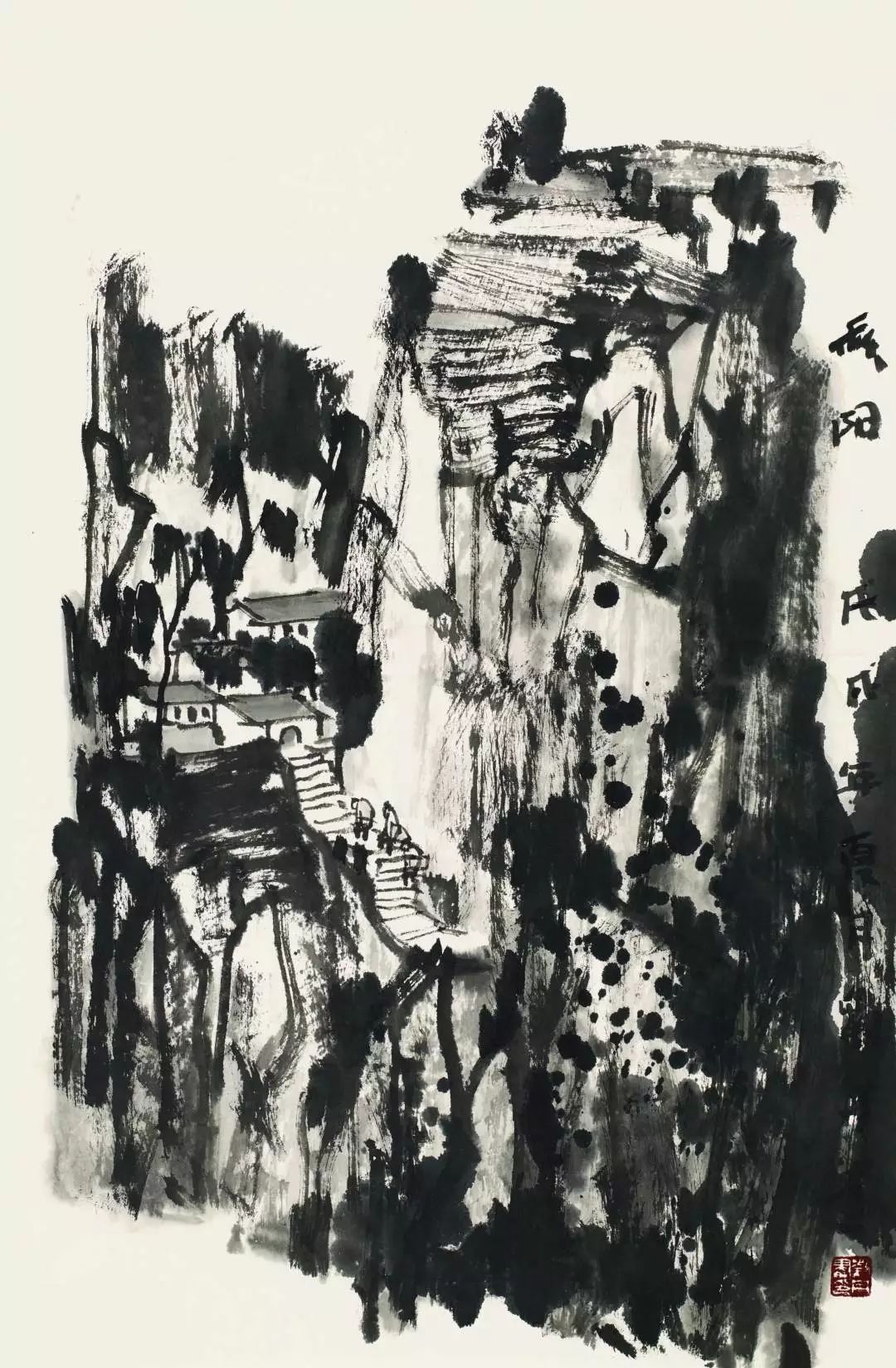

秋阳

45×68cm

2018年

Q

陕北是以刘文西先生为代表的黄土画派的精神坐标,在这个强大的精神坐标下,黄土画派对于当下社会的现实意义如何体现?

A:黄土画派的艺术家们大都单纯、朴素、有着革命的理想,艺术为工农兵服务已成为一种文化上的自觉。他们深入生活,沐浴着新中国的阳光,想象着美好的未来,一切活力都发自肺腑,一切表现都情真意切,即便是在文革下放劳动期间,这种理想也未动摇过。

从现实来看,这样一群价值观相同的艺术家,紧紧的团结在一起,创作了那么多反映生活、讴歌人民的作品、举办了那么多次展览,向社会给予了那么多服务,这是奉献精神的集中体现。尤其是在国家困难的时期,比如陕北泥石流发生时,父亲刘文西先生第一时间给灾区捐了100多万,云南地震的时候,他又带头捐了60多万。他在通过自身实践倡导人的奉献精神和自觉性。所以,先生一直在保持着积极的态度,阳光的心态,都给我们后来者以很大的力量和鼓励。

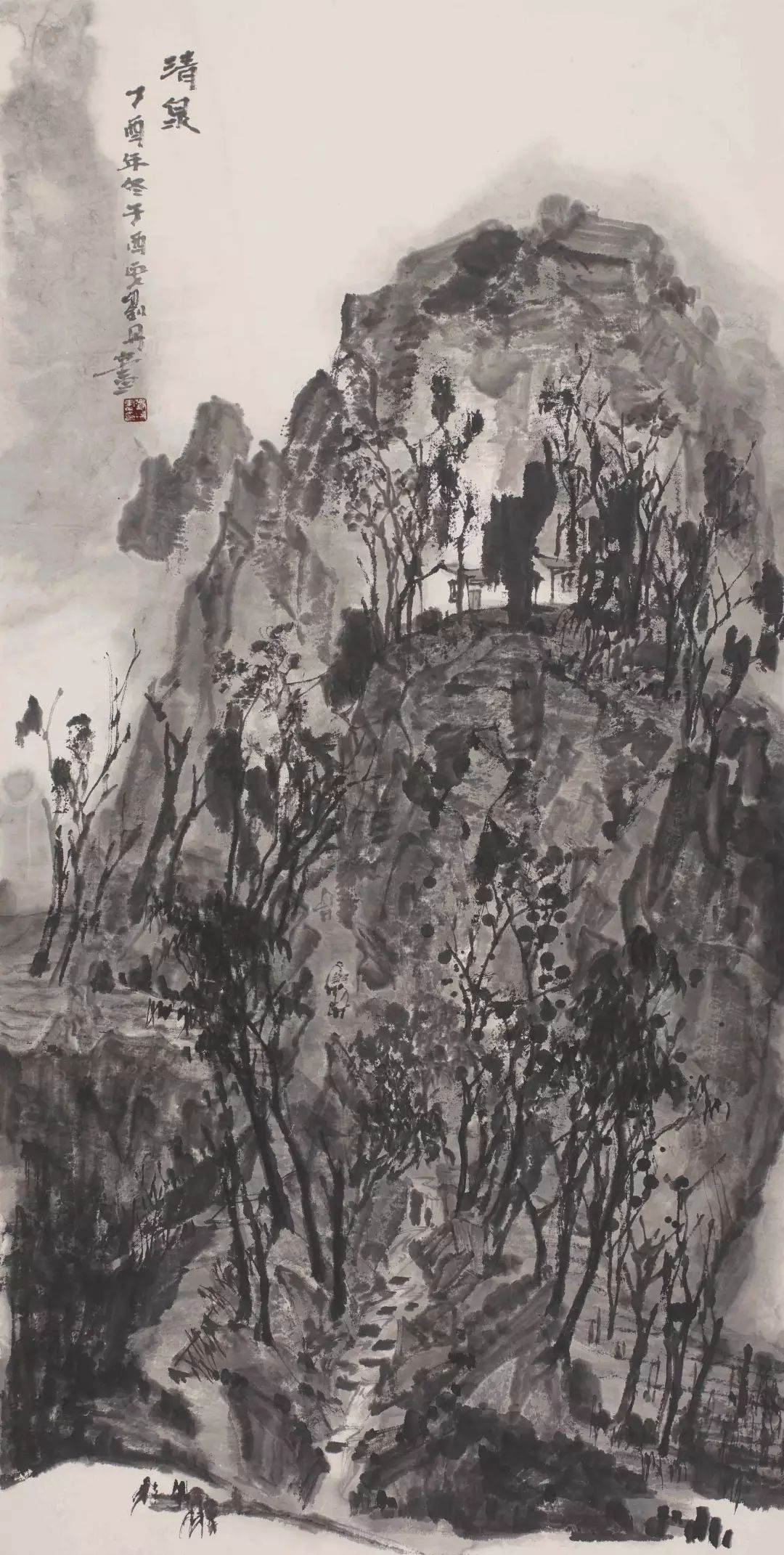

清泉

69×138cm

2017年

Q

有人担心,在市场经济环境中,在以金钱衡量标准的时代下,黄土画派倡导的这种奉献精神如何长久留存?能不能被后辈艺术家所坚守?

A:在新时代下,新一代的艺术家经历了改革开放的洗礼,按客观经济规律办事,这也是一种革命,也符合经济规律。对于奉献、服务的理解在新时代下应该发生转变。比如某位艺术家的作品,在拍卖市场的流通过程中给藏家带来了经济收益。这也是新时代下的一种服务和奉献。

黄土画派这种为人民服务的精神和奉献精神,是在中国特定时代背景下的一个精神符号。不管是在哪种体制下,都是社会正能量的一种体现。就像雷锋只有一个,但是雷锋精神会长久不衰,黄土画派只有一个刘文西,但是黄土画派的精神和价值导向我相信同样会长久不衰。

中国画的评价体系

与传承创新

Q

中国画自东晋就形成了明确的评价体系,谢赫《画品》中提到的“六法”至今仍是衡量作品优劣、高低的重要标准。结合你的创作实践,谈一谈对中国传统绘画的评价体系是如何理解的?

A:所谓传统,是中国人对美的一种普遍认识,也是表达美的一种习惯方式。“谢赫六法”是评价作品在精神和技能两个层面优劣的一个方式。不管是随类赋彩、经营构图,还是骨法用笔、气韵生动,说的都是方式,方式只是我们的手段。最重要的是这种手段放到当下,我们应该怎样去理解。一方面,我们要研习传统的精髓,另一方面,要在传统的基础上深入生活,用传统的笔墨表达现在的人文情怀。这两个元素缺一不可。这就要求我们在绘画实践中既要吸纳传统留给我们的经验和教训以及评判的标准,同时还要考虑在当下的时代背景里,有没有新的认识和新的感悟。

“谢赫六法”固然有其自身的唯一性特征,但是在新的时代里,会不会有新的领域和新的评判标准?谢赫之前标准是什么?在我们之后“谢赫六法”会不会还是唯一?

清代的《石涛话语录》就主张“借古以开今”,反对“泥古不化”,讲了十八章法,比“六法”讲述的更具体。所以,如何站在传统的基础上审视当下显得尤为重要。

花开花落又一春

34×136cm

2017 年

Q

在中西方文化交流日趋频繁的时代背景下,我们如何看待20世纪以来中国传统艺术的调整、东西方艺术语言的融合?如何理解中国绘画中传承与创新的关系?

A:中西方文化的融合充实拓宽了中国传统文化的视野。中国绘画艺术更多的重视线性的表现和意境的传达,西方绘画更强调空间感和科学的方法论;中国美术教育注重师承关系,比如清初“四王”,就是明代绘画艺术师承与继承的产物,西方更注重创造性和个体意识的表达。中国艺术领域能提出“百花齐放,百家争鸣”,也是受到西方绘画艺术传入的影响。

艺术交流和融合,是用多元化的手段来表现社会,反映当代,对于艺术创作的是有积极意义的。

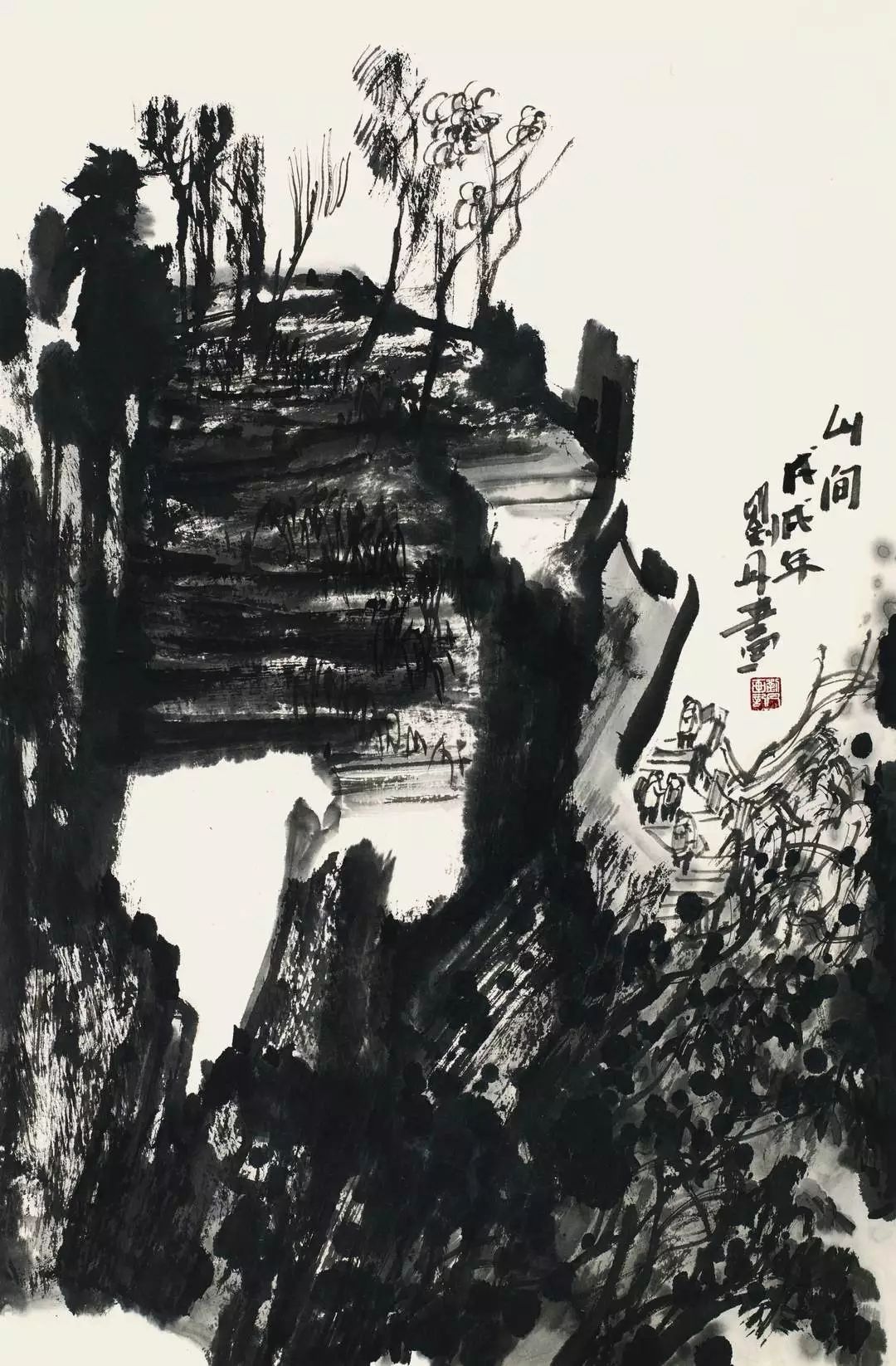

山涧

45×68cm

2018年

Q

“美术革命”的倡导者陈独秀曾提出:“改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神。”在这种时代氛围之下,“四王”就被当作是落后的主要代表。当时的学术界认为他们代表了中国落后的腐朽萎靡。你如何评价“四王”与“四僧”对中国画发展的影响?

A: “四王”、“四僧”都是一种文化现象。“四王”是清代绘画史上的绘画流派,是当时清朝王室最推崇的“正统”画派。与“四王”推崇摹古的画风不同,“四僧”力倡“借古开今”,主张亲近自然抒发内心真实感受,在美术史上评价也很高。

没有“四王”的延续性,我们还能看到传统绘画的传承吗?不管他们是临摹也罢,抄袭也罢,“四王”对传统的继承性是必须得到肯定的。“四僧”在绘画领域里更注重中国传统绘画的“心画”,作品带有强烈的个性化特征和复杂的精神内涵。比如“相由心生”,比如石涛说的“搜尽奇峰打草稿 ”,都在强调内心感受在画面中的表现。

美术界一直以来有一种错误认识,既:“四王”法守古人无所作为,类似现在的行画;“四僧”反对古法,极力创新。这种认识的错误在于把“四王”与“四僧”严重两极化对立起来。这样简单的两分对立,对我们欣赏画作并无裨益。艺术是多元的,并非非此即彼,支持一派打到另一派的过程。“四王”与“四僧”,都是本民族传统文化艺术中重要的财富。

Q

你经常提到“平常心”,在当下的社会环境下,艺术家如何才能保持一颗“平常心”?

A:平常心有两层含义,一层含义是消极的,不作为的“平常心”;另一层含义是经过了积极的努力,但是没有达到目的后所保持的“平常心”。后一层含义是我们所需要保持的。

王安石在《游褒禅山记》里说:“由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。”三言两语就揭示了一般游人就易避难的心理。《游褒禅山记》阐释了对社会人生执着追求的精神,这是很可贵的。虽然我没有达到光辉的顶点,但是我努力去做了,这一生我死而无悔。

这种精神是需要我们去坚持的,是平常心的一种体现。平常心还需要建立在自我价值实现的基础上。做好本职工作,干一行专一行。当官的为人民做好服务,当校长的把学校管理好,画家把自己的画画好,要对得起藏家,这些都是社会价值的体现。

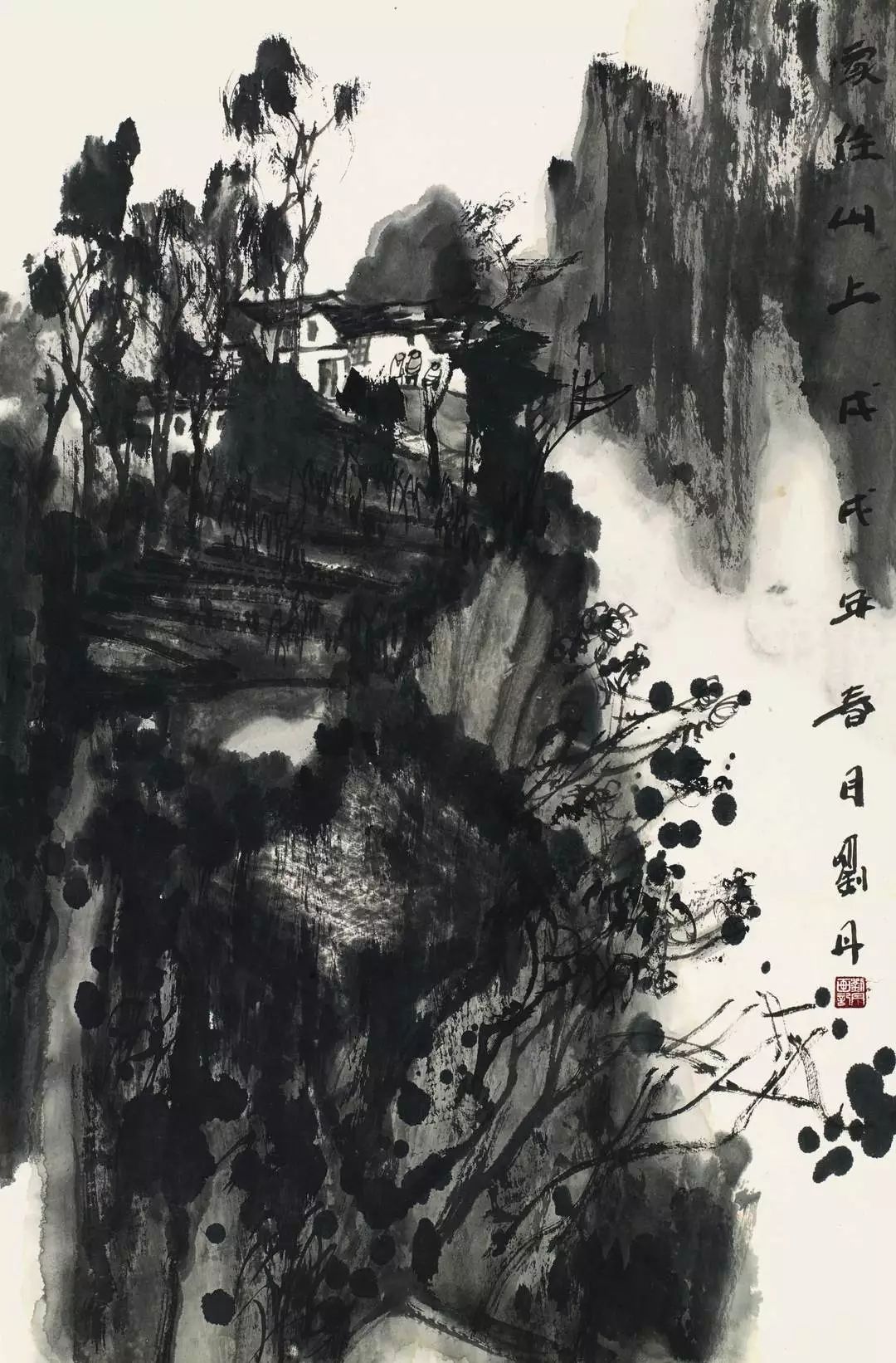

家住山上

45×68cm

2018年

文章标题:“在长安”微展|刘丹:自然是大美,绘画是小美

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。