德国新表现主义

德国作为一个文化大国,以其哲学、

音乐和艺术对世界产生了巨大的影响力。

二十世纪早期出现的德国表现主义,

拥有众多世界级的绘画大师,

他们继承和发展了来自法国的

后印象主义的风格,

再加入德国精神,

对世界艺术产生了深远的影响。

德国新表现主义是20世纪70年代末

80年代初在美国和西欧兴起的美术思潮,

它的苗头最初出现在联邦德国。

1980年,

联邦德国在威尼斯双年展中陈列的作品

被人们称作新野兽主义或暴力绘画,

它们的特点是运用绘画语言表达强烈的感情。

1981年秋,

五位联邦德国画家在纽约举行展览,

对当时美国艺术界震动很大,

于是,

美国出现了学习这些德国画家表现语言的思潮,

被称为新表现主义。

新表现主义的画家们在原来表现主义的基础上,

吸取了50年代以来一些流派的手法,

(未来主义﹑形而上画派的表现语言)

使现代艺术具有了新的反叛精神。

德国新表现主义的创作手法是抽象表现主义的,

安塞尔姆·基弗、乔治·巴塞利茨、

约尔格·伊门多夫、西格玛·波尔克、

马库斯·吕佩尔茨、A·R·彭克

是德国新表现主义画家群体中的六位杰出代表。

新表现主义绘画体现了德国绘画

和文化的伟大历史传统,

是真正具有德国性的艺术形式。

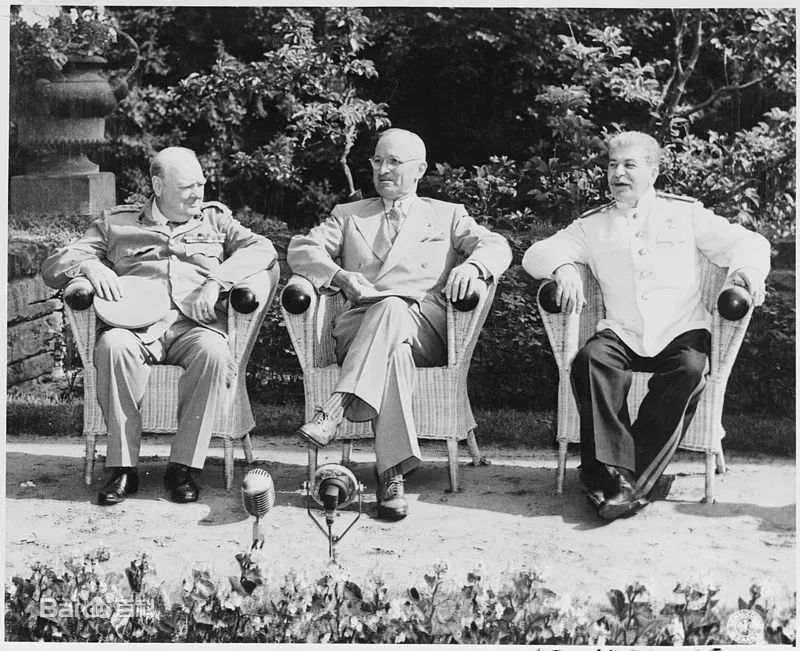

1945年,

第二次世界大战结束后,世界被一分为二。

苏美两大阵营在政治、经济领域出现对立格局。

德国在战败后分成了对立的东、西德两个国家。

与此同时美国的政治和经济影响力

在战后获得了巨大的发展,

在华盛顿成为政治强势极点的同时,

纽约成为战后世界艺术的中心。

美国人在战后的40年里,

始终把文化艺术作为有力的冷战武器,

在世界范围内推行自身的文化强势,

在意识形态领域施加影响。

在美国政府以经济为手段的强力推动下,

美国的抽象表现主义获得了巨大的成功,

它的影响力不仅在美国,

而且在世界范围内成为艺术主流。

然而这种美国艺术风格的源头却来自德国。

战后,德国影响力和地位的丧失,

使德国人产生了巨大心里落差,

文化失落更是冲击着德国一代人。

另一方面,德国文化传统使德国艺术家

对美国文化的浅显和波普化倾向产生了抵触。

博伊斯的"社会雕塑"观念正是以一种

充满历史和社会关怀的德国方式

对美国文化进行了有效地对抗。

在绘画领域,

一批艺术家创造的"德国新表现主义"潮流

所获得的世界影响力成功地恢复

和加强了欧洲尤其是德国的文化地位。

德国新表现主义的作品没有限定的题材内容,

艺术家追求自由表现、自由联想,

强调感情的率直、天真。

他们的作品不仅仅起到了

恢复德国艺术影响力的作用,

更重要的是反映了德国固有的文化精神。

德国人认为,德国文化的独特使命

就是发掘原始的、精神性的图像的意义,

新表现主义的探索正是这一意义的体现。

其实早在60年代,

德国的表现主义已经开始复兴,

新表现主义开始萌芽。

东德的维尔纳·蒂布克

和维利·西特的作品已开此先河,

他们的作品混合了毕加索、古图索

和德国第二表现主义的特征,

尽管内容粗俗,

但却是强有力的政治宣传和交流的媒介。

同时,出生在东德却因"政治不成熟"

被驱逐的巴泽利兹,

在西德也开始以他的个人画展

向人们展现这种新的艺术风格。

他们奠定了德国新表现主义的思想基础,

这就是不可能保持脱离政治的态度,

而是或多或少地在自己的作品中

表现对民族命运和政治风云的反映。

新表现主义在理论上接受存在主义的哲学观念,

在实践中学习抽象表现主义的艺术传统,

讲究绘画过程的情感突发和即兴处理,

追求一种粗狂的、

原始主义的简单踊跃的美学风格,

竭力主张还绘画以本来面目,

注重绘画性、探索内容、

色彩、形式的自我语言。

他们的作品主要表现缅怀民族传统的抑郁情境

和反思战败历史的悲怆心态,

有的作品鞭挞社会的丑恶现象,

有的作品则嘲笑自己的无能。

德国新表现主义画家虽然各具特色,

但他们有一个共同的特点,

便是自觉地将自己的艺术创造

与德意志观念紧密相连。

他们抓住德国的创伤,

试图探索德意志文化的根基。

德国新表现主义的六位代表性艺术家:

马库斯·吕佩尔茨、约尔格·伊门多夫、

安塞尔姆·基弗、A·R·彭克、

西格玛·波尔克、乔治·巴塞利茨。

/

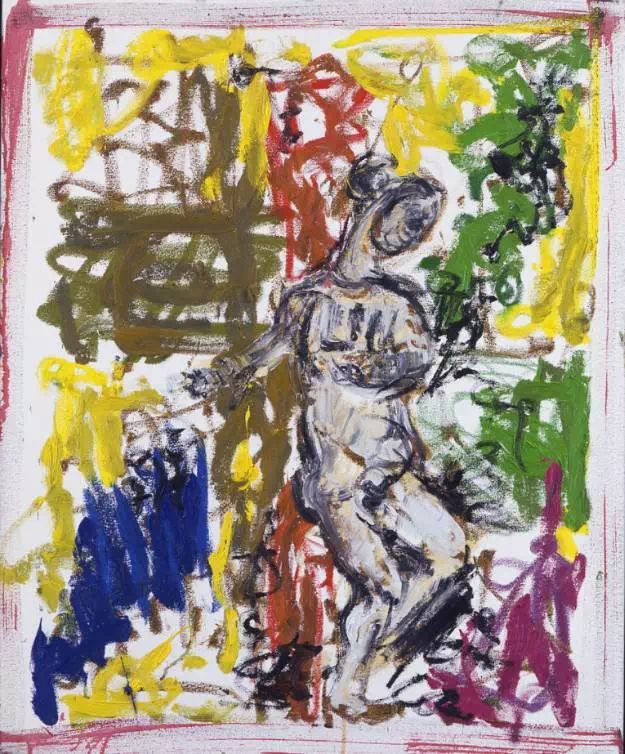

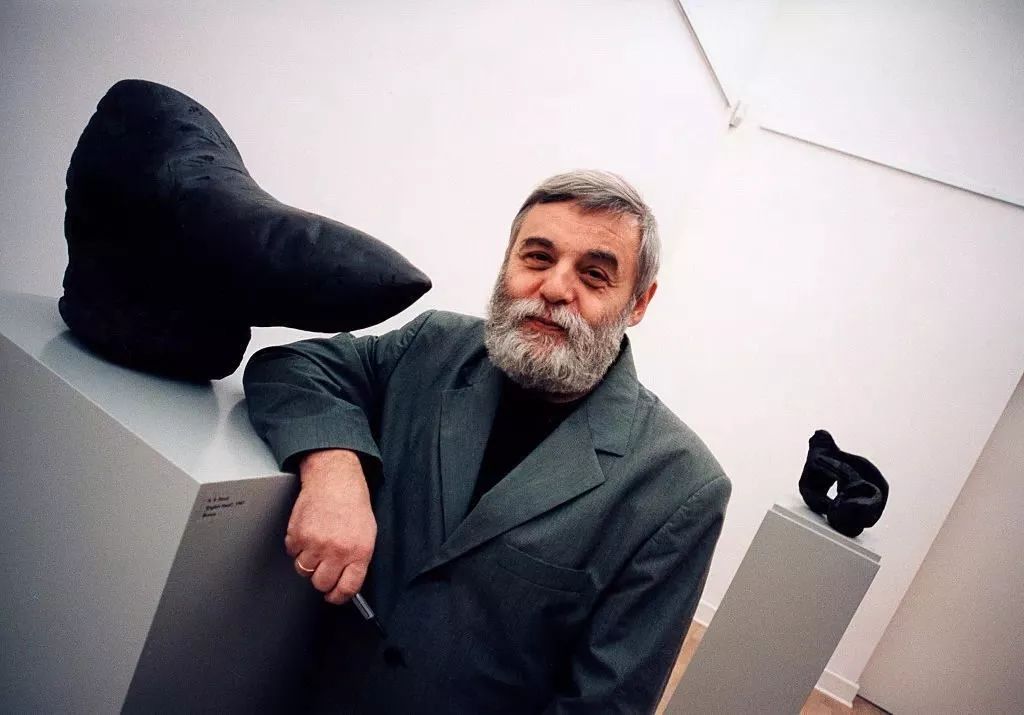

1

马库斯·吕佩尔兹

(Markus Lüpertz)

▼

马库斯·吕佩尔兹

是德国20世纪最重要的艺术家之一,

德国新表现主义代表人物之一。

七岁时随父母迁居西德。

他从1956-1961年先后在克莱菲尔德

和杜塞尔多夫的艺术学院学习。

21岁时,

吕佩茨到了西柏林并开始了他所谓的"颂赞绘画"。

这种绘画对他来说,

意味着结构形式与颂赞表现的合一。

1964年

他与他的艺术家同事在柏林共同创办了一间画廊。

从1981年始从事雕塑创作,

1995年他的雕塑艺术达到高峰。

自1974年吕佩尔茨开始从事教育事业,

1986年以来

一直是杜塞尔多夫艺术学院的教授。

他创作的精品系列绘画是90年代的

"没有妇女的男人-帕西法尔"。

吕佩尔兹获得过众多奖项和赞誉,

其中包括德国艺术协会的克林特奖,

现生活工作于德国杜塞尔多夫、

卡尔斯鲁尔和柏林三地。

/

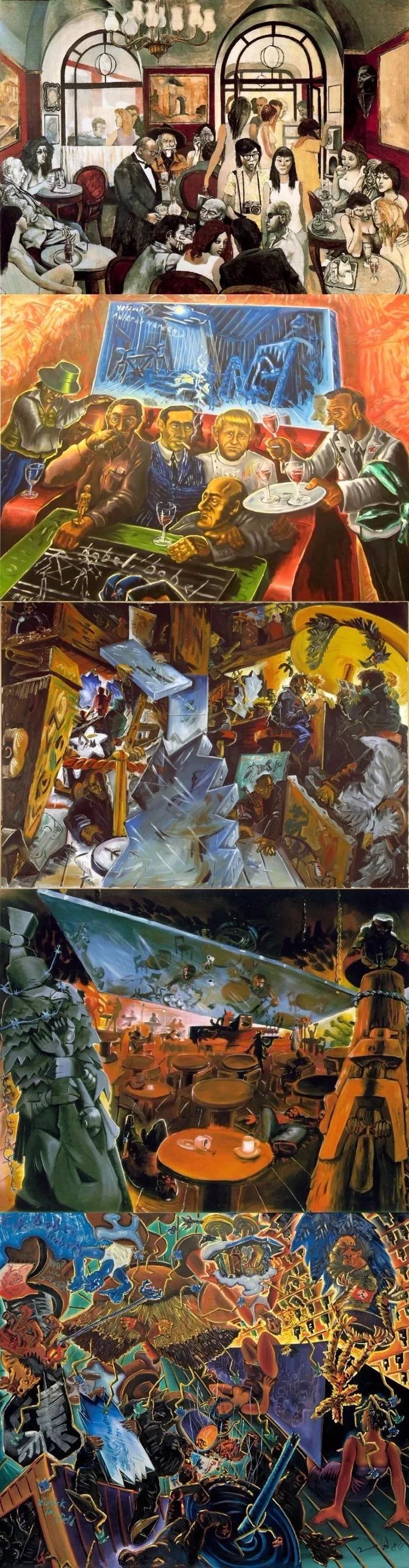

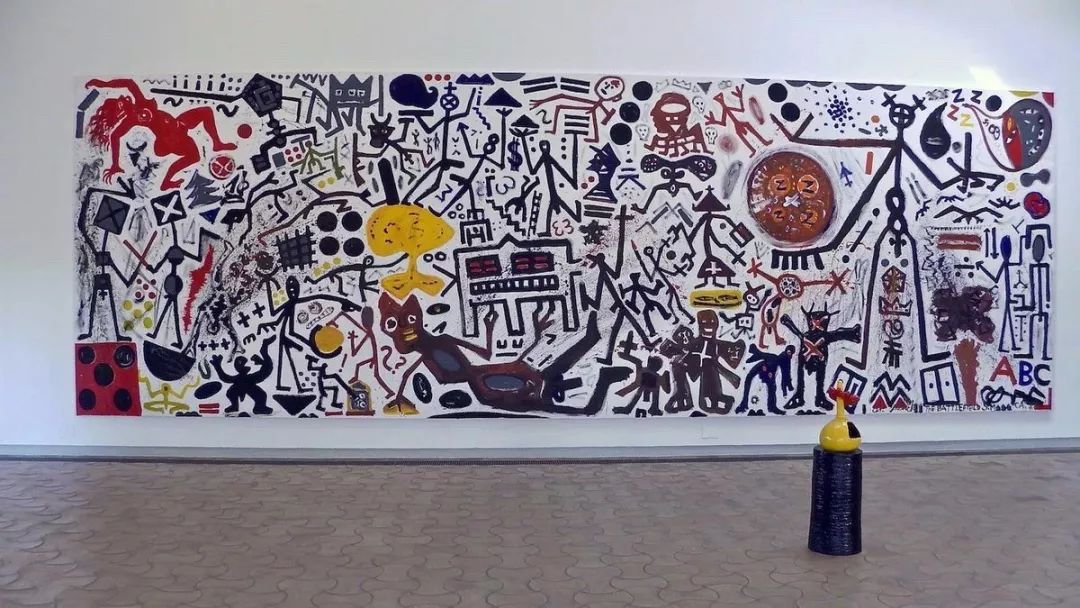

2

约尔格·伊门多夫

(J?rgImmendorff)

▼

约尔格·伊门多夫,

1945年生于德国布勒克得,

1964年就读于杜塞尔多夫艺术学院,

是博伊斯的门生。

60年代参加了博伊斯倡导的“行为艺术运动”,

然而很快发现自己的才能和兴趣在别的地方,

于1977年开始架上绘画的创作。

七十年代末开始,

与巴塞利玆、吕佩尔玆、

里希特、基弗、波尔克、彭克等人,

共同创造了德国新表现主义艺术潮流。

伊门多夫继承了德国表现主义的一些形式技巧,

不同的是,

在内容上更加关注德国当时的社会生活和政治氛围。

政治是伊门多夫绘画中的一个重要元素,

《德国咖啡馆》是其代表作,

对德国社会现状作了概括性地描述和批判。

/

3

安塞尔姆·基弗

(Anselm Kiefer)

▼

基弗是德国当代最重要的美术家,

他的作品中出现了更浓厚而微妙的政治内容。

70年代他就创作了一系列

神化战时德国冒险行为的作品,

既含讽刺,又有歌颂。

80年代,

基弗反复表现的主题是对大屠杀的记忆。

相比之下,

战后出生的费廷的作品政治内容较少,

人们从他的作品中感受到的是

一个画家自由自在的生活在他存在的社会,

他也一直抗议柏林墙的存在。

对于新表现主义画家来说,

艺术不是用来装饰的手段,

而是经过周密思考的宣言。

这也决定了在表现手法上他们必须要打破传统,

选择最适合表现自己内容题材的

物质材料来突出主题,

如基弗就常用稻草、铅等材料,

从内容到表现手法上都突出和表现个性,

展示自己的世界观和人生观。

只是近几年来,

这种过于激进的趋势有所减缓。

/

4

A·R·彭克

(A R Penck)

▼

A.R.彭克,1939年生于德累斯顿,

在东德接受艺术教育,后来到了西德。

20世纪70年代末80年代初,

彭克参与创造了德国新表现主义美术潮流。

在原来表现主义的基础上,

他参照了未来主义﹑形而上画派的表现语言,

吸收了50年代以来一些流派的手法,

使现代艺术具有新的反叛精神。

A.R.彭克继承了德国表现主义画家

对原始艺术的热爱,

重新在自己的画中复苏了表意符号、

象形符号和书法,

让人回想起洞穴文化、

古埃及、玛雅和非洲的艺术。

他相信原始人的精神同现代人是类似的,

而原始图像对二者而言同样可懂。

此外,彭克认为这一主题传达了冷战时代的

恐怖与隔离的心理经验,

特别是德国一分为二之后的情况。

所以,他的作品是其新表现主义同伴们

所共有的危机心态的典型代表。

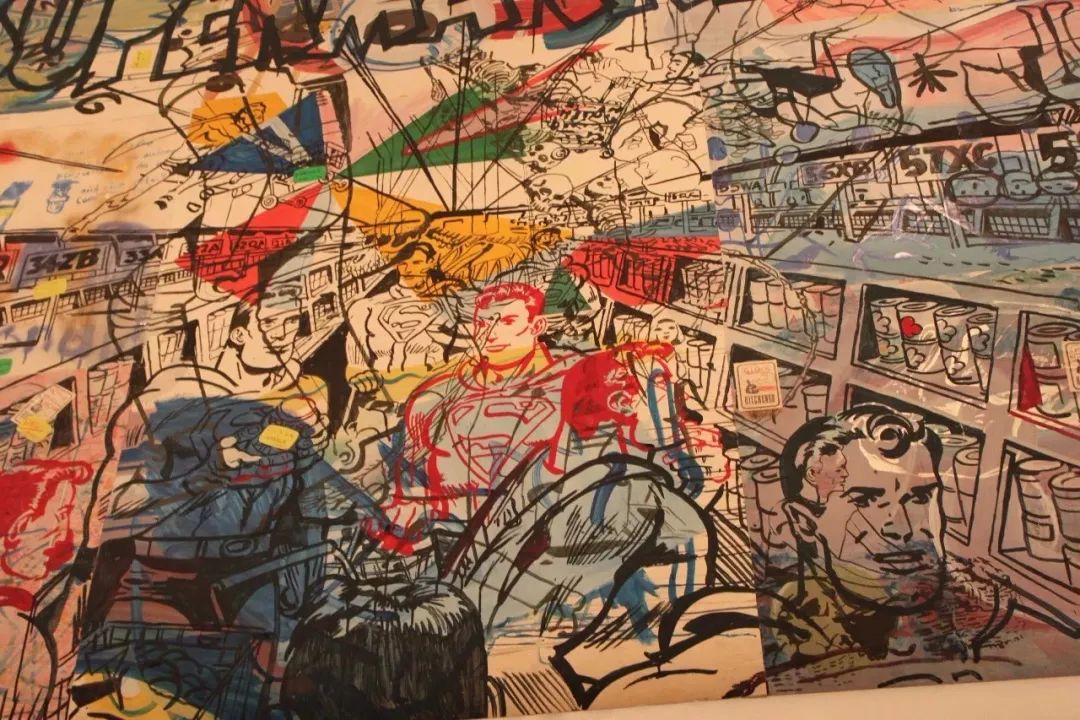

5

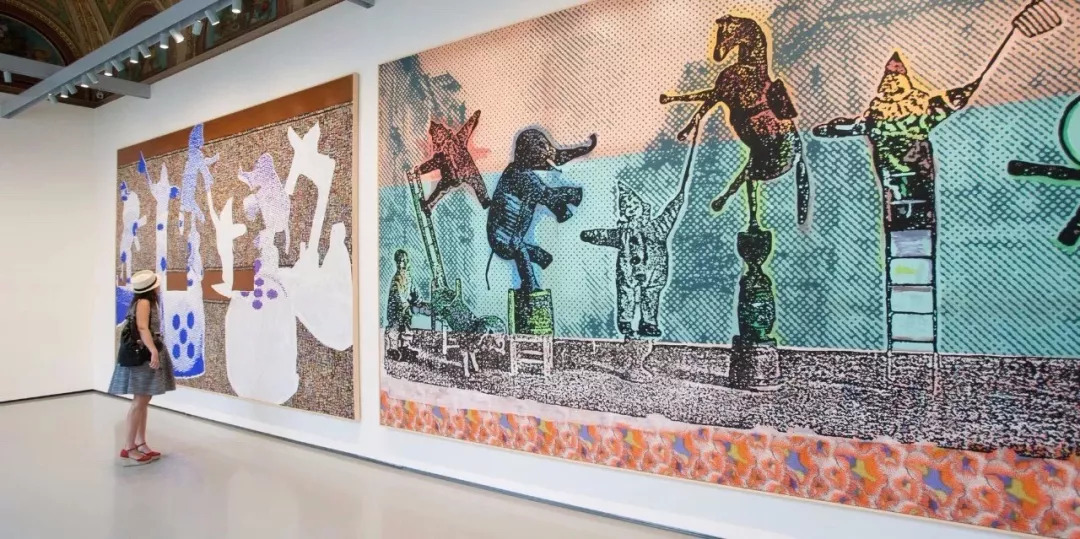

西格玛·波尔克

(Sigmar Polke)

▼

西格玛·波尔克

是画家、摄影师及版画家,

是上世纪60年代"资本现实主义运动"的发起人之一,

也是德国新表现主义代表性艺术家之一,

在德国享有盛誉。

波尔克1941年出生于奥莱希尼察(现波兰境内),

1953年搬至德国维利希,

同时给一名玻璃画家当学徒。

波尔克后来到杜塞尔多夫美术学院求学,

并创作出他的第一件资本现实主义作品,

其作品针对于社会写实主义

和波普艺术有着反讽的意味。

在1963年的一次展览中,

波尔克组织格哈德·里希特和康拉德·菲舍尔

对德国中产阶级的生活方式

和习俗进行了直观的评论,

这些早期作品已经呈现了波尔克

标志性的幽默与讽刺。

这些作品包含日常生活场景及批量化生产的对象,

也很符合他在墙纸或织物上使用胶印技术进行绘画。

/

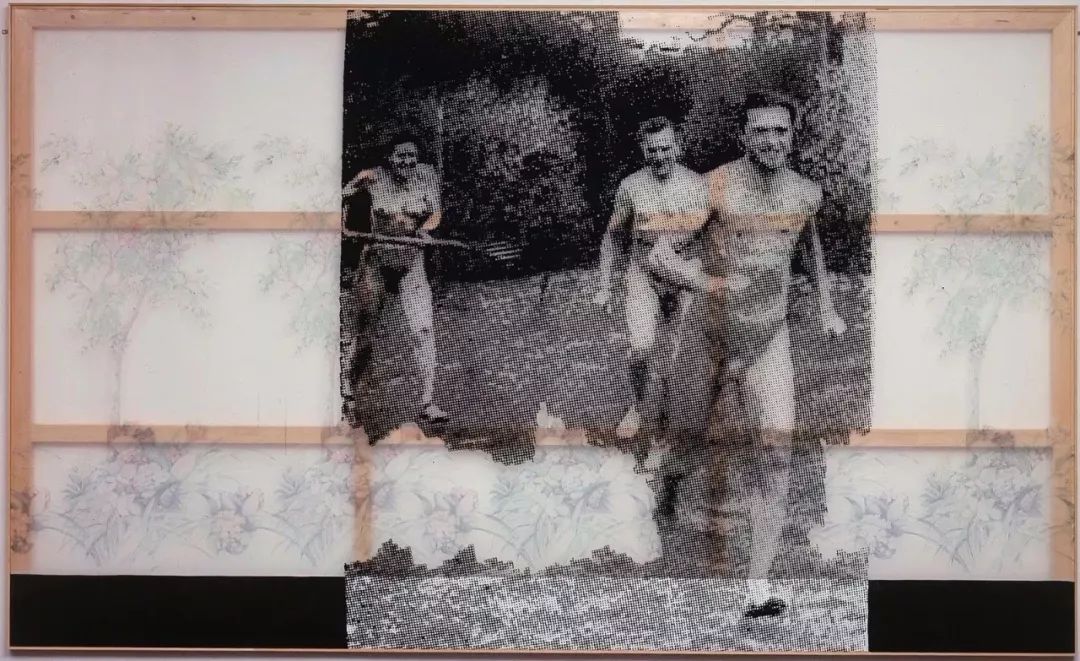

6

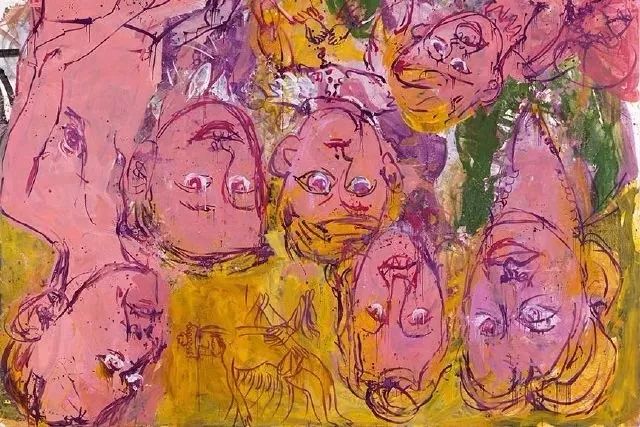

乔治·巴塞利茨

(Georg Baselitz)

▼

乔治·巴塞利兹

1938年生于德国的萨克森,

德国新表现主义艺术代表性人物之一。

1958年,

20岁时穿越柏林墙从东德到了西德。

1964年,

他开始画笨拙粗鲁的农民、牧人和猎人。

1965年,

他发展出一种颇具表现性的人物画风格,

将传说中的英雄人物和神话故事中的人物

在被焚毁的德国土地和风景上重现出来。

他对绘画的纯粹图像因素感兴趣,

有意忽视叙事性和象征性。

从上世纪60年代中期开始,

巴塞利兹尝试用一种"形象倒置"的方法创作绘画。

在这样的画作中,上下倒置的人物

似乎在向上升,重力颠倒,

强烈的色彩和宽大而粗犷的笔触

渲染出独特的画面形象。

除此之外,

50年代出生的画家们,

如彼得·舍凡利耶、托马斯·辛德勒的作品

比起他们的前辈来显得有所克制。

他们更喜欢离奇、充满诗意的题材,

作品更强调线条、趋向古典意味,

可能是由于师长的光芒四射

使他们不得不另辟蹊径吧。

文章标题:一篇文章读懂德国新表现主义

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。