艺苑集珍,大观荟萃

北京大观画院专家系列特集

“大观在上,顺而巽,中正以观天下”,昔有“浩浩荡荡,气象万千”的“岳阳楼之大观”,又有“尽态极妍,洋洋洒洒”的“蔚为大观”,然岁月云驰,皆为昔日春华,今北京大观画院正以崭新的姿态重新诠释“大观”,汇合百家,靡不备具,开启了一个崭新的艺术征程。适逢祖国六十九华诞,北京大观画院选部分卓有代表性的艺术家,辑成“艺苑集珍,大观荟萃”——北京大观画院专家系列特集,精心诠次,备为瞻览,洵为典籍之大观,以此向辛勤于砚田劳作的艺术家们致敬!也籍此向一直以来关心支持北京大观画院的广大美术爱好者致意!

姚舜熙

中央美术学院博士、教授

博士生导师

文化部中国艺术研究院

研究生院研究生导师

中央文史馆书画院研究员

兼北京大观画院

创作委员会专家

姚舜熙,1961年出生于福建福州。1985年、1995年、2007年于中央美术学院攻读文学学士、硕士、博士学位。现为中央美术学院博士、教授、博士研究生导师,花鸟系主任,中国艺术研究院研究生院研究生导师,中央文史馆书画院研究员,中国美术家协会会员,中国画学会创会理事,中国工笔画学会艺术顾问。

曾获中国文联授予的“当代画坛百位杰出画家”证书及奖章、澳大利亚“悉尼国际水墨画展”新作金奖、“金砖国家领导人厦门会晤-美术创作突出贡献奖”等国内、国际奖项数十项,作品《苏醒》曾作为国礼赠送外国元首。

姚舜熙以其中西兼容的艺术视野开拓了中国花鸟画艺术创作的新领域,并先后出版《现代花鸟画的“五构一论说”》《现代花鸟画的“三讲一性说”》《中国花鸟画象征论》《中国当代名家画集——姚舜熙卷》(人民美术出版社),《中国当代名家画集——姚舜熙卷》(天津人民美术出版社),《中国花鸟画学概论》(高等教育精品教材),《花鸟画写生与创作教程》(高等教育教材),《百杰画家?姚舜熙》、《中国美术家档案?姚舜熙》《中国美术家?姚舜熙》等数十种学术著作。

作品为人民大会堂、中华人民共和国外交部、中国美术馆、中国美术家协会、中央美术学院、北京大学、德国尤森博物馆等学术机构及收藏家珍藏。

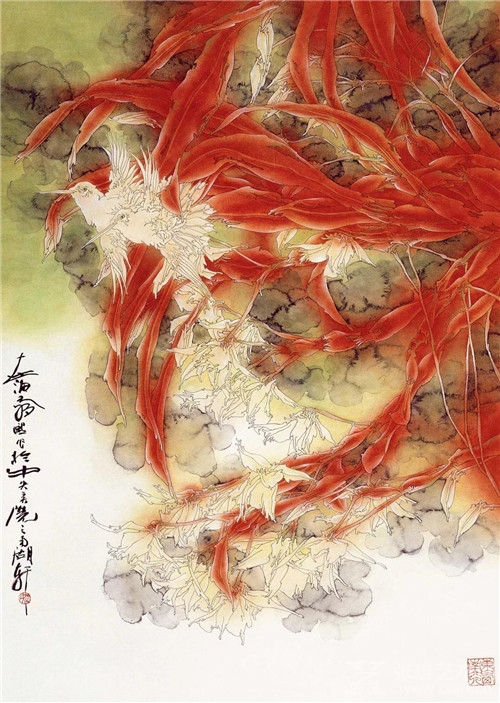

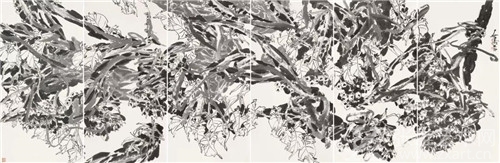

《天骄》之一 68 x268cm 2011年

《天骄》之二 68 x268cm 2011年

《天骄》之三 68 x268cm 2011年

论“创作性花鸟画写生”

文 姚舜熙

中国绘画自分科以来,一直有着人物— 写神、山水— 写意、花鸟— 写生的传统。 历代画家无不在艺术的探求中判断与选择属于自我艺术发展的道路,在体验现实生活的同时,也在消化与检验自我,并对绘画学习中所获得的经验与知识加以总结。所以论及花鸟画的写生课题,多以此二个方面而展开:第一,对花(鸟)的具体写照,即如何正确把握自然形态的造型特点,以及形态结构规律中的共性与个性之别,生活习性与自然环境中隐含的人文背景。第二,如何展开借写花鸟之名,表现其生意与生机,并以创作者主观的艺术表现方式而体现对自然中某一侧面所引发的综合思考与思想命题,切勿让花鸟画写生作品成为一花 一鸟的“标本”或动植物形态在画面的某种堆砌,这样既无学术思想可言,更体现不出任何探索和拓展的痕迹。故花鸟画写生的根本,即透过描绘视觉形态表象而达到提升完善创作方法和张扬创造精神的一种艺术方式。以上这两种主张都应贯穿于花鸟画写生及创作的始终。

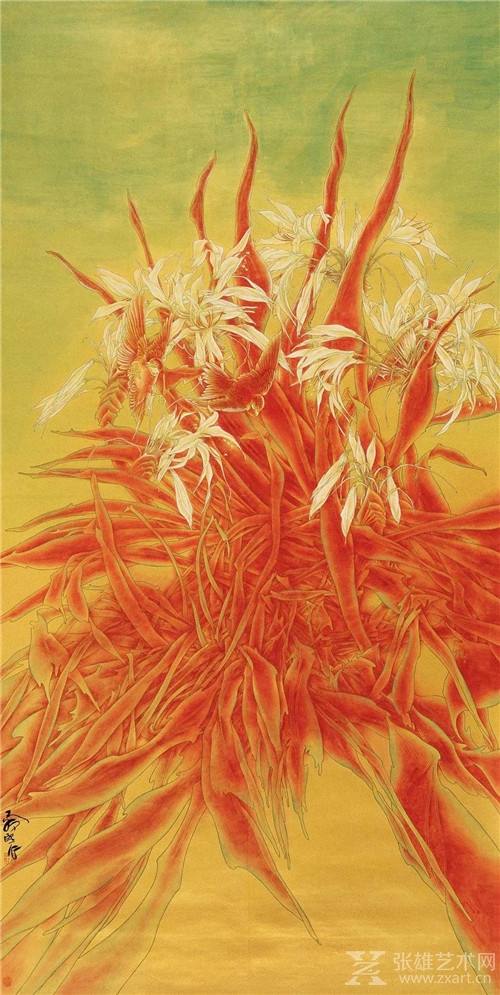

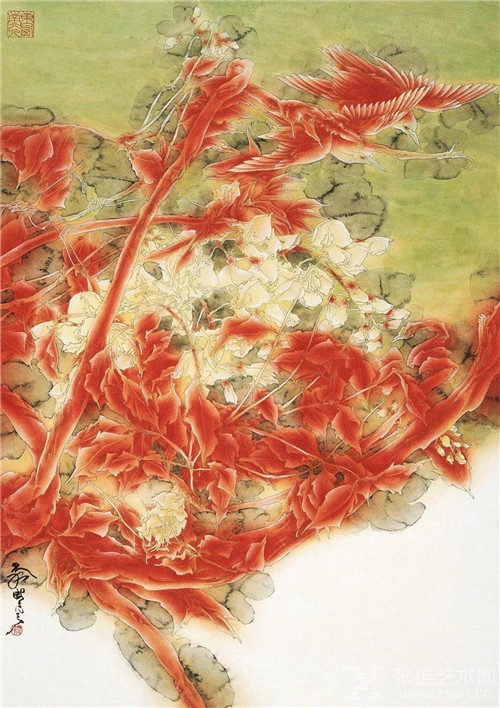

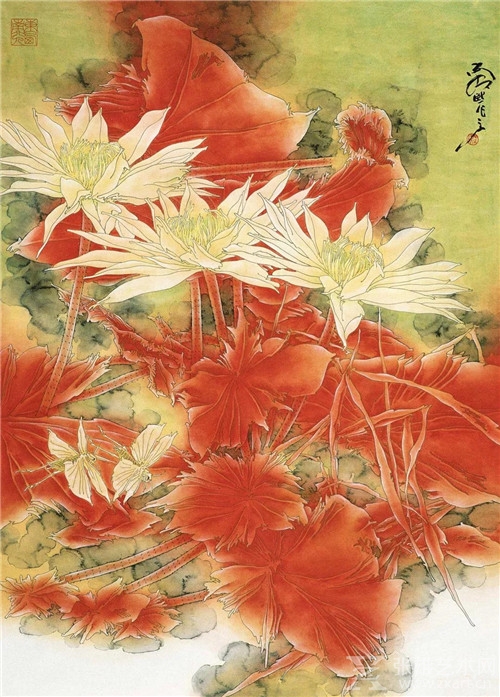

《骄阳》之二 270×136cm 2010年

《骄阳》之三 270×136cm 2010年

《骄阳》之四 270×136cm 2010年

花鸟画的写生观强调,从写生入手固然可以避免食古不化,但倘若认为以此就可步入中国画的捷径,而忽视古已有之的成法,必定是一种片面的学习观,所以若能明白此理,并将两者有机地结合起来进行学术锤炼,必将有益于指导创作者正确掌握表现现实生活的艺术语言。所以说写生的实质,是观察、了解、解剖、分析与整合自然形态,并在艺术化的过程中 注重表现出创作者的个性化思维,把握写生过程中艺术语言特色的主观选择,变现实生活中的自然形态为艺术创造中的主观意识形态,并使之产生相互相承的关系。因为艺术的创造活动正是透过对现实生活的升华形式来表达创作者对自然认识所产生的新观念,所以写生过程所产生与归纳的新法则和原理,必然有别于以往的一般性绘画方式,并促进创作者展开更多新的学术思考。那种以生搬硬套为手法而忽视对自身学术规律探索的方式需要重新地审视;那种片面地对中国画传统菁华的研习, 也只是停留在对技法的认识之上,以追求技术为目的,而忽略对自然形态作哲理性的艺术思考,是不可取的。我们不能忽略自然界中偶然现象所能转化为艺术上的新观念与新创造的可能。为此,花鸟画写生首先必须解决观察和思维两个问题。即“做画要明白物理、体会物情、观察物态,只有这样才算达到了微妙的境界”(张大千语)。这种由理生情、由情生态、由态传情的画理,更是要 求用创作者独特的审美眼光去发现自然界中令人振奋的瞬间情景,寻求独特的视角—因为视角的不同,以及视平线的高低变化, 都将影响对艺术形态的塑造。

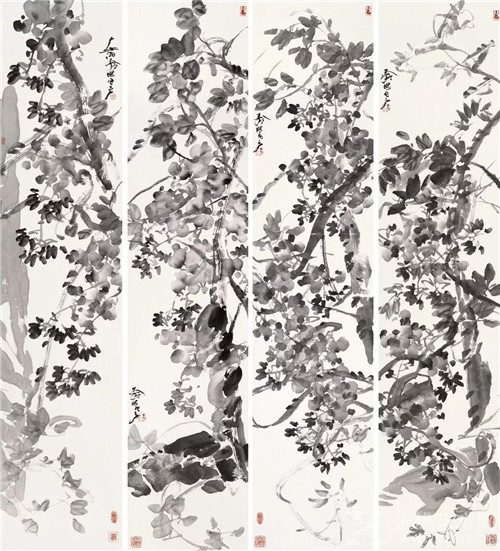

《花卉四屏》 136×33cm×4 2010年

而花鸟画写生中的通常视角,多是择取自然形态中的结构清晰、造型美观、正侧分明、层次穿插合理有致、形象奇特的同时又符合传统审美的视觉欣赏习惯的部分为准则。其次是画面的章法处理,这是艺术创作的另一重要课题,就是力求将传统常用的如“S”形构图、“之”字形构图、“边角构图”、“T”字形构图、“△”形重叠构图、“中”字形构图、“一河两岸式构图”、“锁云式构图”、“主、辅、破构图”、“黄金分割律构图”等构图法则灵活地转化到写生实践中去,并通过创作者主观与客观的互动,发现现实生活中更加生动有致的画面进行学术整合,从而体现出特定环境下创作者的学术精神与主张。所以说,艺术源于生活,又有别于生活,而其艺术的表现则要“疏离”于生活。也就是说,从生活体验到艺术创作的过程,其目的是建构出属于创作者的某种虚拟世界,是主观精神的, 不只是技术的,而两者又是互为作用的。由此可见,花鸟画的写生观表现,得益于灵活的观察方法与思维方式,它的手段是多种多样,可以在写生现场进行笔墨挥写,也可以在写生现场只是静心默识,即所谓的“悟对”。或以简略的数笔来概括创作者心灵情致的构成;或用色彩记录创作者的情感在特定时空下的各种变化。但不管怎样,这些手法都需依赖于创作者的综合艺术理法修养和对形态的准确记忆。在通常的写生教学中, 笔者特别强调手写与心记的结合,讲究“悟 对”,就是要更深入思考视觉对象所引发的一切联想,透过这些记忆的联想,促使创作者决定选择何种艺术手段对视觉形态加以取舍,以反映出创作者在学术上重新整合自然 形态的主观过程,这亦是应目会心、走向心源的开始,这条艺术上的以心感物之路,恐怕是任何花鸟画家所无法回避的职业课题。

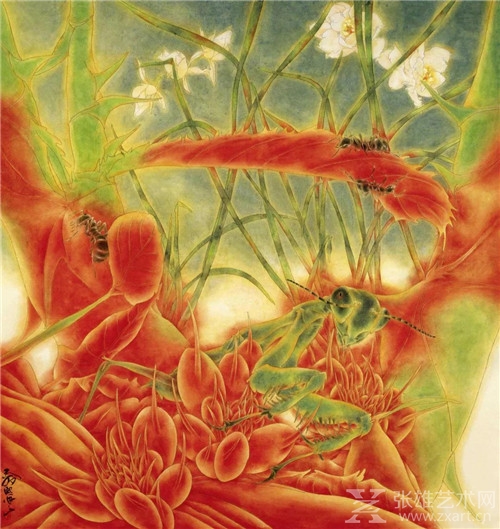

《骄阳》组画之一 90×66cm 2005年

《骄阳》组画之二 90×66cm 2005年

所谓的“创作性花鸟画写生”,是花鸟画艺术表现领域中的新概念,与一般绘画术语所言的写生不同,它不单是要描绘视觉形态中自然结构规律的一面,更关键的是要表现其生命的神韵,无论创作者的手法有多少的变化,或写自然中的整体形态,或择其折枝,其目的都力求表现出动植物形态的无限生机,都是要借此幻化自然,通过自然的形态情致,来抒发创作者于写生现场所表达的学术主张和人文关怀。只有这样,才能艺术地建构作品的意境、才能使花鸟画写生的意义更现实也更深远。

《骄阳》组画之三 90×66cm 2005年

《骄阳》组画之四 90×66cm 2005年

而直接进行现场花鸟画笔墨写生的作法,在中国画中常见于人物画与山水画。通常花鸟画的写生,比较常见的只是硬笔速写或局部的花鸟形态的特写。研究创作性花鸟画笔墨写生这一学术课题,并于教学上展开广泛的实践,是笔者从1993年开始的。十几 年来,从西双版纳到海南岛热带丛林、从燕山和太行山到武夷山脉的自然保护区,笔者 大致进行了三种绘画表现语言形式的教学探索,包括如何在写生中发现与创构画境等内容的探求,其间许多教学中的感悟与收获, 以及其作用于笔者在花鸟画主题性创作上所引发的思考,现择要阐述如下:

《骄阳》组画之五 90×66cm 2005年

《骄阳》组画之六 90×66cm 2005年

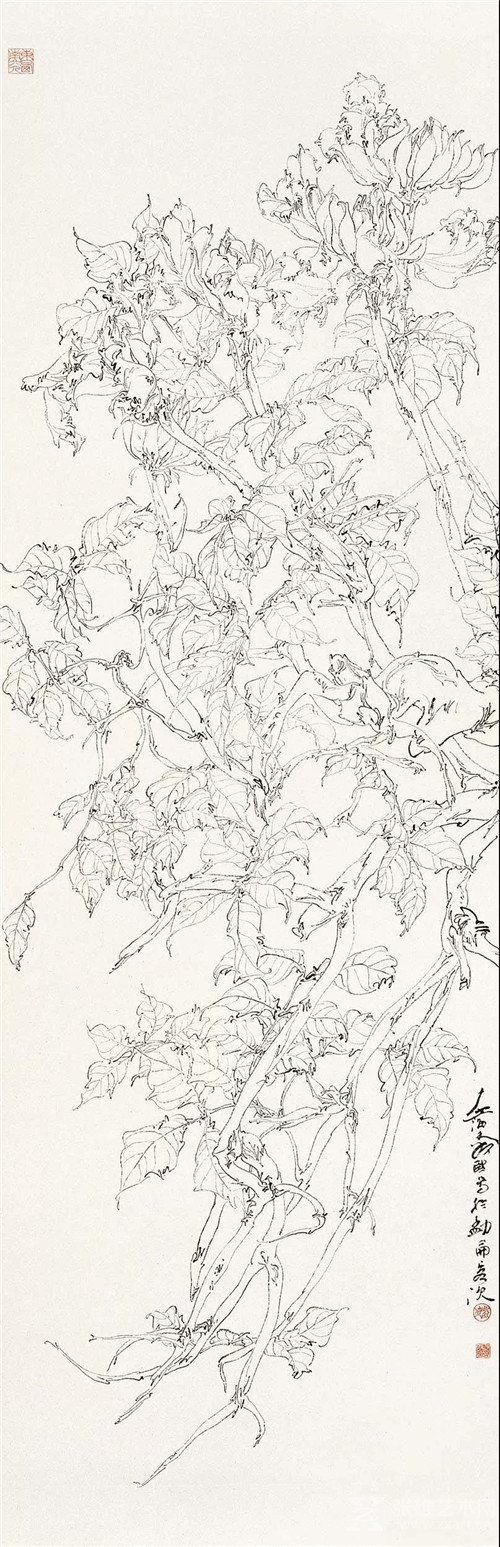

一、强调白描写生的作用。即现场围绕 特定的视觉题材和环境、特定植被生长特征及其生长的空间形态、特定的构境命题而进行的个性化组合,讲究画面的统一性、艺术性与完整性,讲究写生现场艺术氛围作用于水墨线条的笔法、笔性、笔意的学术表现, 以及创作者在视觉形态的综合能力、创构能力上的培养,如此尝试的结果,必然生发更多的学术创造。同时,许多现场突如其来的艺术想象与想法,也会立即激发出创作者更多的形式探索。现场白描写生的技巧,常常因视觉题材的不同而讲究手法多变。为此, 笔者以为应注意如下四点的训练:一是强调白描中单线条的艺术表现质量,讲究其书意的笔性感觉,讲究线条运行中的个性化特 色。二是强调对视觉形态描绘时线的感悟, 观察物象角度的取舍与组合方式,力求找到适合自我创作的艺术切入点,找到合乎主题立意的视平线和角度,使线条的组合表现富有流动感、节奏感形式感。三是讲究画面中线条构成上的块面、动势与空间形态上的虚、实转换关系,力求能于独立的画幅中,将不同变化的线条特点统一于某种主观艺术追求的审美情趣中。

《骄阳》组画之七 90×66cm 2005年

《骄阳》组画之八 90×66cm 2005年

二、讲究以勾勒与泼写相结合的画法。 这种综合画法,可以更加灵活地表现出自然环境中不同的植被特点,同时也能充分发挥水墨材料的偶发性特点。于笔墨挥写中见精致、于精微中寓豪迈,那种水墨中的干湿浓淡于勾勒中起、承、转、合的变化手法, 必定促使视觉形态在现场的笔墨写生中完成艺术的提炼。这种绘画表现形式的展开,可避免速写式的写生最后以“画谱式”的笔墨习惯进行创作的方式。这种讲究写生现场的环境与创作者心境交融的作法,更能促使创作者产生新的思维与新的变化,并于写生现场的绘制中逐渐总结出新的笔墨程式体系, 同时完成对自身艺术语言的精神思考。如此作为,其作品就不会只停留在技术的表现阶段,而能展开更深层的学术思考,从而使笔墨的艺术性,在黑、白、灰三者关系中梳理出新的秩序,笔墨写意中的情感变化更赋予其各种偶然的发挥与表现。这种于写生现场就完成笔墨取舍形态与主观精神构成的撞击,则会有更明确的主观艺术表达。所以把握传统文化中的笔墨延伸与时代精神、风尚的与时俱进,并在大自然的感悟中,使创作 者完全可以于写生现场的笔墨挥写中得到学术的升华,不论其细节表现的手法是选择写实的、还是变形甚至抽象的,笔墨表现中的笔法、墨法、水法以及各种表现方式交融的本身,就含有中华文化中儒、道、释的思想意味与艺术的抽象性。

《骄阳》组画之九 90×66cm 2005年

三、笔者展开现场创作性花鸟画笔墨写生时,也力求寻找对传统“六法”中“随类 赋彩”的思考。中国画传统色彩表现,从两汉到两宋,从漆画、壁画到卷轴画,都有过 十分富丽与灿烂的色彩历程。前贤画家无不深谙“色彩并非彩色”这一真谛。后来文人仕大夫介入绘画,以及创作中社会审美取向的转变和绘画材料的不断革新,使得中国画艺术样式及表现语言体系都产生了巨大的变 化,形成了强调“运墨五色俱”的新审美标准。而近现代美术教育上的“西学东渐”所 带来的西洋绘画在色彩表现上的新理念、新手法,对于中国画在色彩表现上的撞击与思考意义深远。所以十几年来,笔者于现场笔墨写生时,亦十分注重运用色彩为主要表现手段而介入进行写生,并讲究写生中的色与墨结合,在表现语言上力求达到如同水墨画法一样的有笔法、墨法、水法韵味的挥写, 强调色彩作为创造的主体表现内容,而不只是绘画的材料功能。为此,以颜色介入水墨进行现场写生,使笔者更注意了对写生现场环境的观察,对特定的时空下自然植被所引发的情景联想与思考,以及画境刻画上色调倾向的主观构成与臆造——哪些颜色与墨的 调配、哪些颜色与颜色之间的调配,更能表现出作品的个性、意味无穷,这种时时把握艺术创作中各种偶发性的表现特点以其在特定环境下创作者的主观整合,的确要比创作者在画室中的“闲庭信步”更为丰富与刺激。有时作品绘制过程是在骄阳的折射下, 能使创作者产生特殊的艺术幻想,所以除去必要的笔法、墨法、设色法的表现外,现场的彩墨写生,亦会生发新的作画方式与作画步骤的变化,引发更多视觉色彩的综合思考。通过近20年的摸索,使笔者逐步领悟并掌握了绘画上用色之法如同用水之法的随意与灵变,并逐渐将之从绘画上的技术把握上升到艺术创造上的精神思考。为此,彩墨写 生的技术点在于色调要主观、要明快,要 亮、透、清,并于各种不同对比中见含蓄, 以体现出创作者对色彩的修养,切忌色彩使用上的滞与“土”气的感觉。

《祥云》之一 200×180cm 2004年

《祥云》之二 200×180cm 2004年

四、写生中发现与创构画境。中国花鸟画学术观念中的写生,决不崇尚如摄影般地 “再现”对象的方式,而是注重心师目识与手写心记。换言之,即花鸟画写生在落笔之前的“观物取象”,不仅要观注视觉题材中物象上的特殊性,更要关注视觉题材中物象的共同性,即特殊性与共同性的互动,使艺术创作达到创作者主观的精神表现。可见, “观物取象”之“写生”,实质是中国文化特有的、现代意义上的信息控制、传递、加工、处理与选用,从而达到对视觉物象所作的综合转化。这些处理艺术实践中写生与创作关系的方法,正是创作者能否在写生中发现与创构画境的关键。

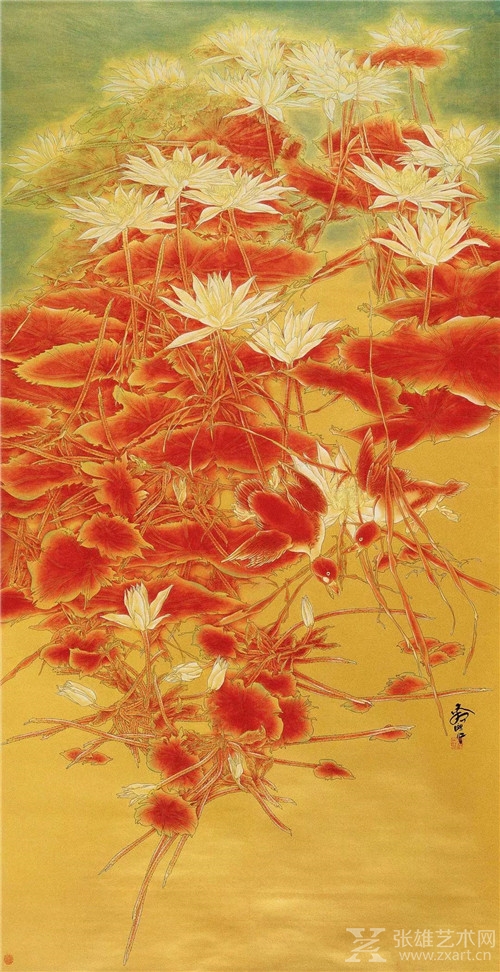

《生机》之二 248×124cm×6 2010年

为此,写生中除手写与心记相结合外, 还需要各种艺术的综合想象加以补充,否则作品的画境表现,很难脱离自然物象的表象,更无法获得人文精神上的升华。通常,作品中新的画境表现只有到自然生活中去观察与体验才能获得,否则,很难于彼时彼 地的特定自然环境中捕捉到画境的存在与变化。可见,特定的时空、生态环境,以及创作者的主观感受及情绪变化,是构成某种特殊审美表现的真正契机,正是这些契机触发了艺术创作者情思的有感生发;倘若离开了这一特定的情景,就难以将彼时彼地的情感变化转化为艺术上的形式表现。故在写生中发现并创构新的画境,亦反映了一种社会现象与创作者意识形态之间的联系,其学术态 度、艺术功能、创作的目的,无不代表着创作者心境的某种独白与艺术表现语言之间的默契。因此,写生固然可以描绘出各种自然 景观;但对其画境美感的创立,则源于创作者把握写生中的“生意”与“生机”。这种 “生意”与“生机”,正是创作者与自然之间互动的艺术结果,亦是升华于创作者之 “心”的艺术创造。

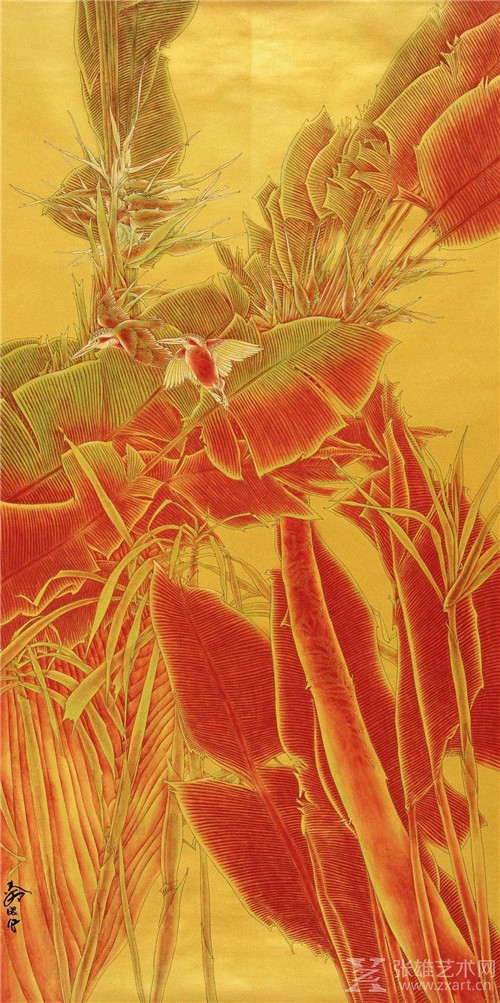

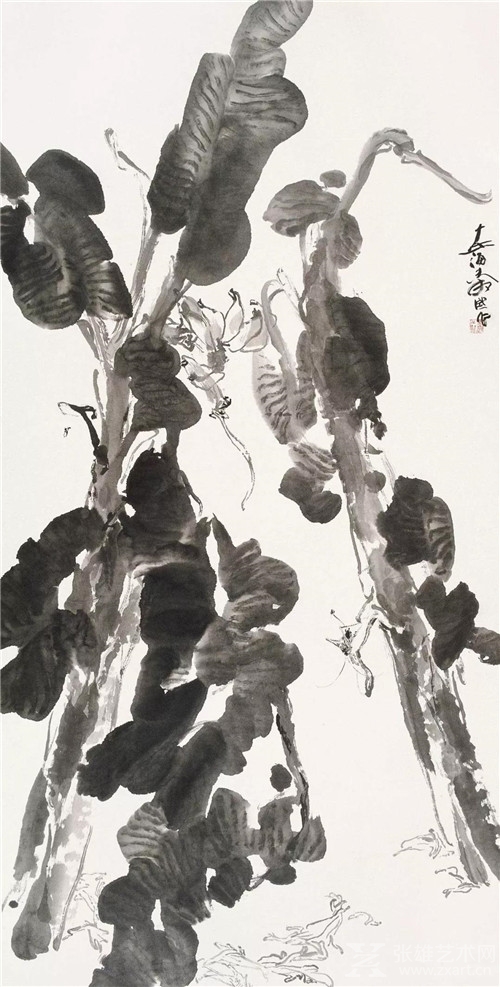

《蕉林疏雨》之一 248×124cm 2010年

《蕉林疏雨》之二 248×124cm 2010年

五、写生中创造表现方法与总结笔墨程式。花鸟画在千余年的历史进程中,通过历代艺术创作者的努力与探索,创造了许多表现动植物艺术形象的方法及笔墨表现语言程式。同时,这些方法与程式,也是历代艺术创作者在“师造化”实践中的智慧结晶。然 而,这些智慧的结晶,对于当代艺术创作的 活动,似乎存在着某种时代的鸿沟,常使人感到传统技法的那种固定表现形式以及世俗化的画面视觉物象的组合模式已不能全面表现对当代生活的新感受。因为,当代社会的思想与情感、题材与内容都发生了根本变 化,许多传统的艺术标准和审美取向也都发生了转变,这些变化必然会引发创作者重新思考,如何变革传统的理法程式成为了一项课题。这一全新思考的过程,必然导致创作者去重新审视与整合传统的艺术形式和笔墨表现语言程式。故对于传统艺术中的白描、 重彩、淡彩、没骨、浅绛、水墨等的形式语言上的借鉴,都力求根据己意与作品的创造需求,进行重新整合。这种主动的选择与整合,则是一种创造性的探索。所以,在写生教学中,引导创作者在深入自然生活的体验时,不但要学会发现与提取自然物象的形式美与色彩美,还应掌握表现各种形式美的艺术规律,更应把握由多视点和多角度所观察、发现的美之规律,以及不同情调中的画境变化,并按照创作者个性的思维及意志重新进行学术的整合,这正是笔者的主张及所提出的论“创作性花鸟画写生”的教学态度,即强调在特定环境下完成创造出各种新的艺术形式与笔墨表现语言程式,如此作为必然引发新的学术思考,同时亦使艺术创作更具审美张力。

《珠光四屏》 242×57cm×4 2008年

总之,随着现场进行创作性花鸟画笔墨写生的探索与教学展开,逐渐改变了笔者和部分学子们在花鸟画研习中的某种习惯与思考问题的方式。然而,当代花鸟画创作所呈现的许多新艺术样式,在体现出繁荣的同时,也面临着某种困惑。究其原因,作品缺乏独特与精湛的理法技艺表现或独特的思想意识是问题的关键。虽说花鸟画的创作,一 方面源于对古代传统或近现代传统以及地域性文化现象的吸取与演化,另一方面源于西方近现代美术教育与创作思潮的影响。创作者或借助西方绘画图式加以拼接与演绎,或借助高科技的艺术手段与东洋画材进行画面的“革新”,等等。但在蓬勃生机的背后, 应该意识到当代花鸟画的创作,其实并未真正走出困境,有许多课题有待继续研究、探索和突破。为此,笔者以为有四个方面的原因,困扰着当代花鸟画的创造与拓展:

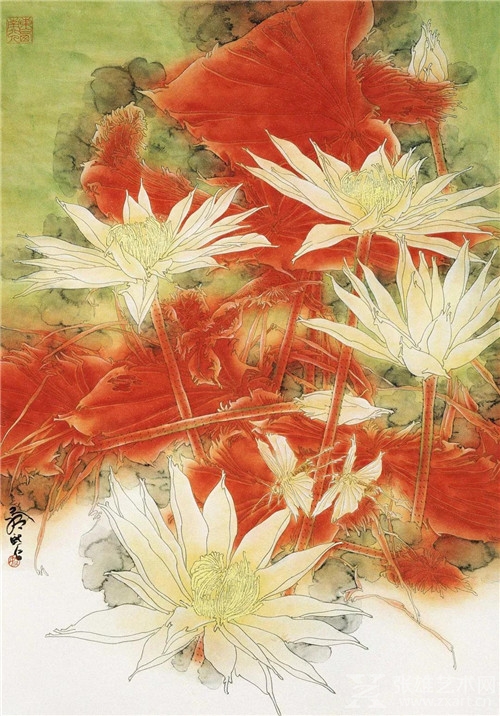

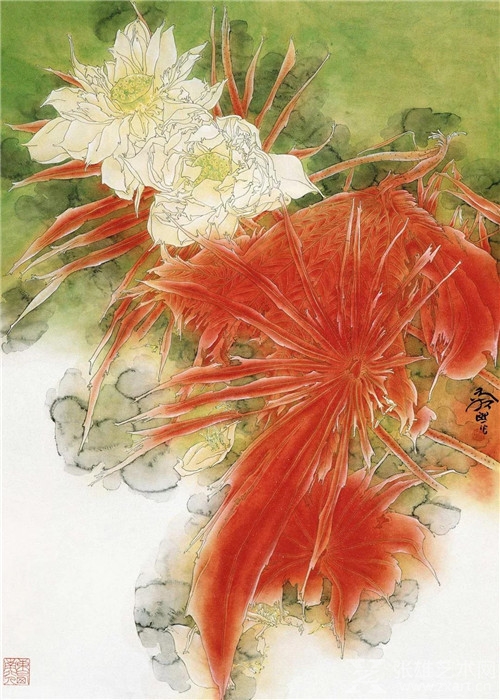

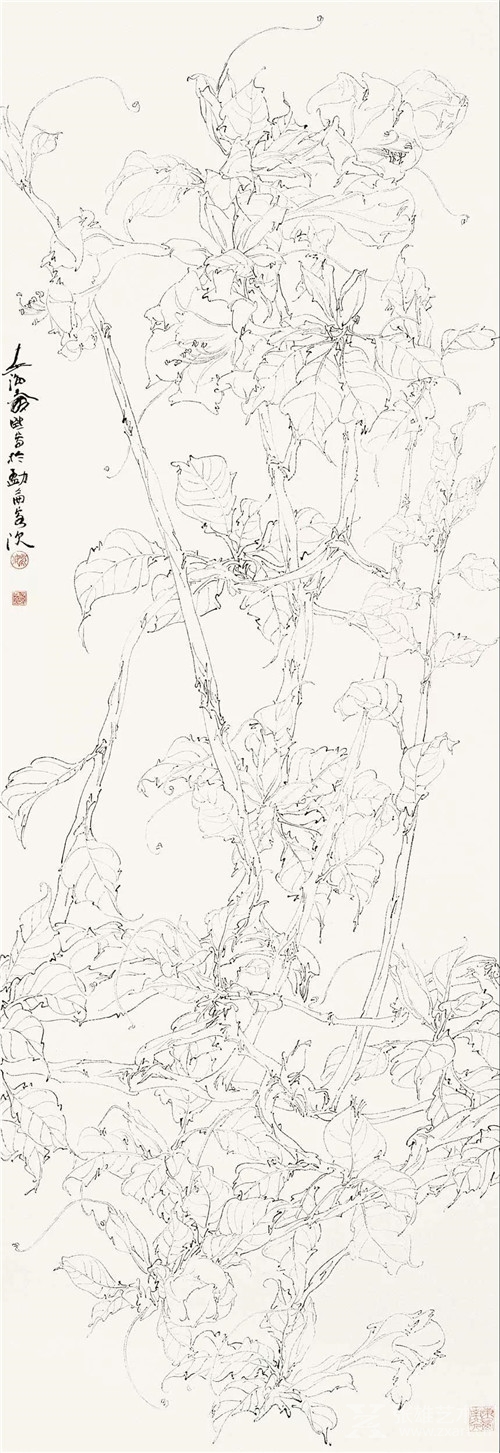

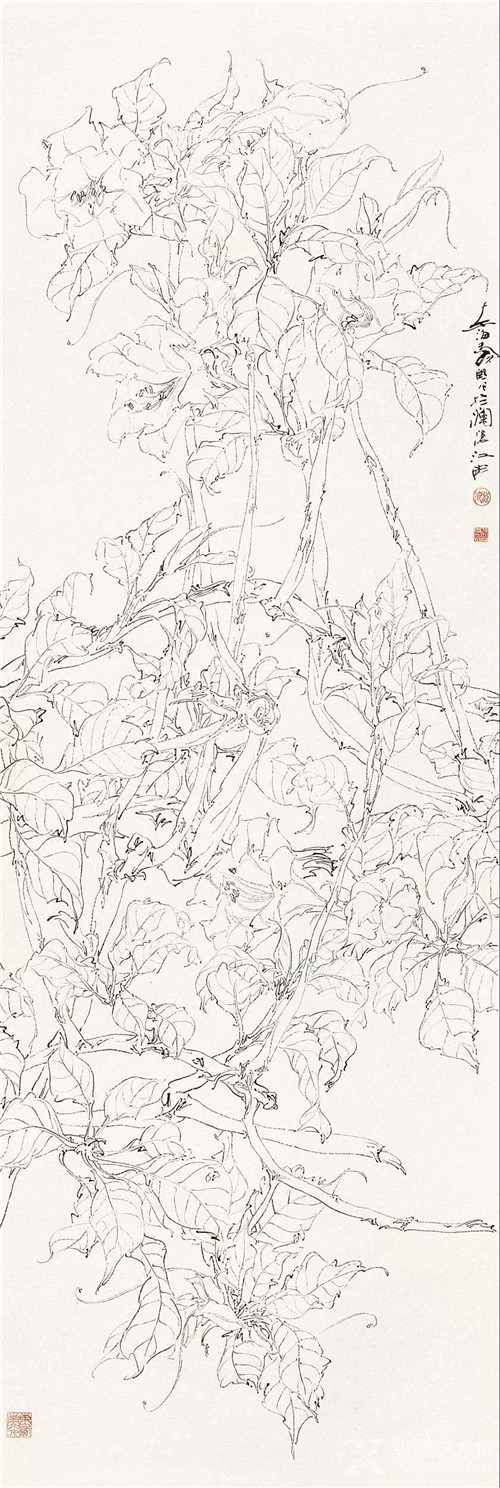

《金杯花写生》之一 200×70cm 2010年

《金杯花写生》之二 200×70cm 2010年

第一,曲解笔墨艺术语言的表现方式及其学术概念。把对笔墨表现语言程式的探索,简单地理解为一种技术的革新,而忽视其作品构成中的艺术思想及其创作关系。有的创作者,为了追求新的造型观念及绘画图式,在表现视觉物象组合上,只注意视觉图式的表现效果,而未融入传统文化精华与优秀的笔墨表现语言程式,对笔墨、章法、色彩、构境等理法的理解趋于简单化。虽然画面产生了部分新的视觉表现效果,却失去了笔墨的骨法与传统风神,作品多流于通俗, 难入高雅的艺术殿堂。这种只玩表面花样翻新的作品,的确有负时代的重托。作为创作者,如何正确理解与对待传统理法,发掘古法而创造新意。笔者以为,对笔墨概念的理解要全面:一是注重研究前贤“师造化”后的表现技艺;二是注重研究前贤的艺术思维方式;三是注重研究特定时代中艺术创作者作品的个性创造轨迹。其中既有手工艺的程序,也有思想与时代的转化过程。因为笔墨语言的表现与否,无不与具体作品的创造相一致。所以,关键在于技巧表现过程中,能否体现出艺术的智慧。否则,笔墨语言只是一种单一的技术表现符号,而无精神寄寓可言。可见,艺术的创作,一方面需要艺术生活与学术思想的结合,另一方面也要依靠精湛的技巧,才能得以完成。

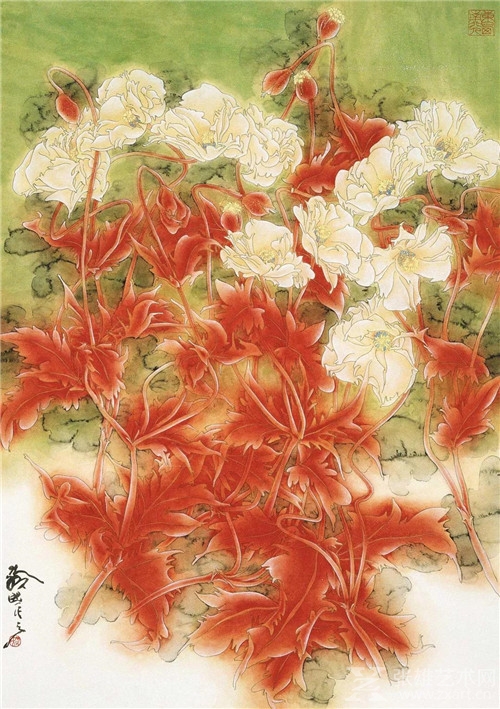

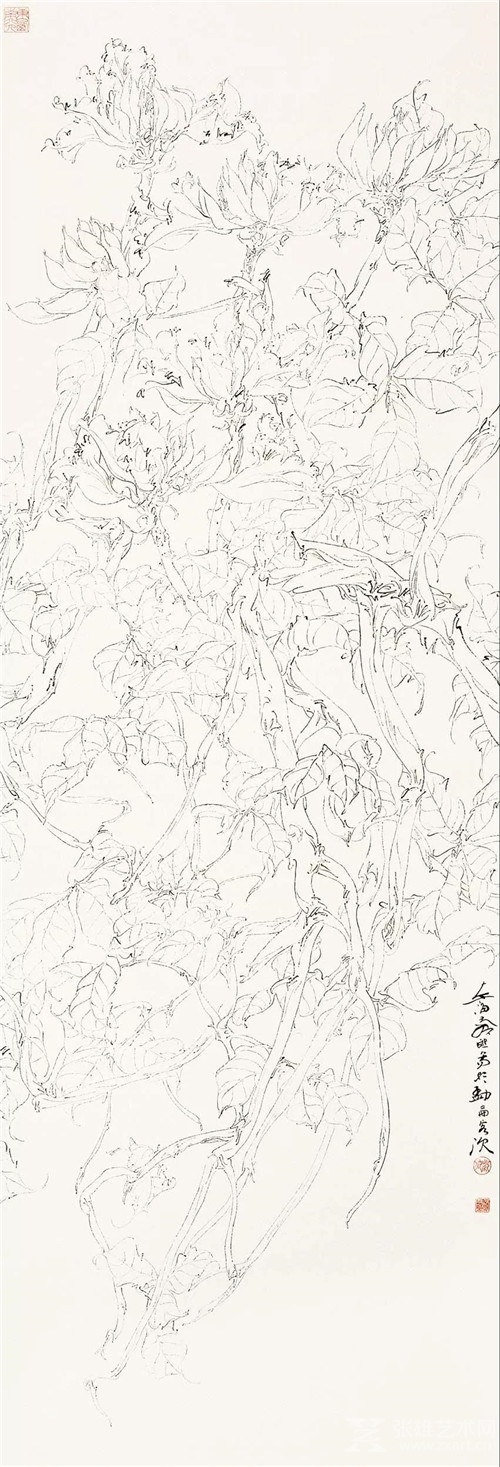

《火焰花写生》之一 200×70cm 2010年

《火焰花写生》之二 200×70cm 2010年

第二,在花鸟画二维平面的空间建构及色彩的情感表现上,一部分的创作者的创作观念及理法表现仍停留在传统法则上,未能及时吸取新的绘画理论而指导实践上艺术的突破。虽然部分创作者也吸取了西方现代平面构成,但在视觉物象的组合、穿插、 交叠,以及画境与诗意的表现上,并未使花鸟画走出千余年来约定俗成的固有格局。视觉物象的空间及色彩的情感表现,未能引发欣赏者更多的联想与想象,作品中的各种理法表现,并没有发挥出对画境的引伸与象征作用。故建构花鸟画创作中新空间形式的表现,以及生活体悟中联系艺术理论的深入研究,都是十分重要的研习内容。如此作为, 必将表现出有别于其他创作者的艺术手法与思想意识,花鸟画的艺术形式才有可能得以真正突破,作品才能表现出新的精神含义和人生命题。

《芭蕉写生四屏》之一 268×66cm×4 2007年

第三,作品在画境上缺乏精神的逍遥。 虽然,花鸟画在物象造型上的可塑性很自由,但当代花鸟画在画境上的精神追求,仍局限在传统的思维模式之中,未见更多优秀的作品产生社会的影响。其根本原因,是创作者缺少这种心理的准备与实践的锤炼。另 外,在选择新的绘画表现题材上,未能按照艺术的创作规律而进行学术的研究,如哪些易于形成笔墨表现语言程式的题材;哪些易于色彩的主观情感表现的题材;哪些物象组合易于表达作品的精神与创作者的思想观念等。在这些“样式繁荣”的背景下,作品的艺术精神多失之平淡,这实在应当引起创作者的关注。

《芭蕉写生四屏》之二 268×66cm×4 2007年

第四,部分有创造能力的创作者,长期远离自然生活与人文生活,这是作品乏味的最根本原因。对于自然生活的体验,与一般绘画术语所言的“写生”不同,它不是简单描绘自然物象的表面,而是要体现自然物象的生命神韵和创作者的人文追求。而人文生 活,则是一种精神上的内炼,它需要在时代意识的前提下,由创作者独自完善自我与表现自我。否则,作品的表现只能停留在绘画技能上,而无法产生艺术创造的魅力,无法将生活中的自然结构规律演化成艺术的表现规律,使作品的创造精神得以传播。

可见,只有创造才能永恒,研究自然生活与继承传统的目的,就是获得辉煌的创造,每个历史时期的绘画艺术都不例外。要做到这一点,创作者就必须做到让他的创作永远不脱离对自然生活的体验和对人文传统的综合考察。

本文引自《中国美术》2010年第2期

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

文章标题:艺苑集珍,大观荟萃 北京大观画院专家系列特集——姚舜熙

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。