原标题:这么多年过去了,你看过一本机器人写的小说了吗?

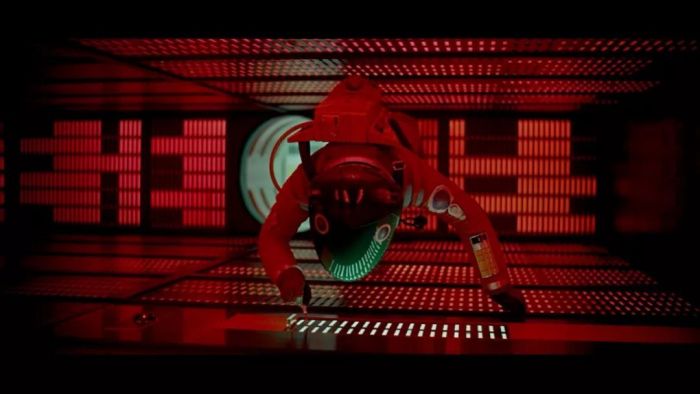

《2001太空漫游》电影概念海报

在《异形》系列电影中一直保留着一个经典桥段,不同年代的飞船驾驶员通过人工智能“老妈”控制飞船,在制作跨度达四十年的七部电影中,美艳又能打的女主角换了许多个,“老妈”似乎也在无声无息地进化着,却又好像一点都没变过,它始终以冰冷的女声示人,见证着一个又一个开膛破肚的恐怖故事发生。

从上世纪末互联网浪潮席卷全球开始,AI是否能、以及将在哪些领域取代人类就成了一个备受关注的话题。许多科幻作品畅想着人类如何从宿命般的劳动中解脱出来,过上幸福美满的生活;或者反其道而行之,揭示AI对人类的潜在威胁,大致逃不过AI有了自我意识以后人类被其反噬的模式。而随着前年阿法狗和几位当代世界顶尖棋手的巅峰对决以人类惨败的结局告终后,这些问题的答案好像已经显而易见,毫无讨论的必要了。取而代之的是一个更加紧迫的问题,AI会在何时取代人类?

有些始终充满自信的观察家认为AI至少在一个领域不可能完全取代人类,那就是艺术创造。

这种信心的存在倒也不足为奇,虽然从上世纪开始,电脑写作的试验就屡见不鲜,甚至据说有些电脑程序创造出的作品在盲评的文学大赛上取得了不错的名次。但是,这么多年过去了,你看过一本机器人写的小说了吗?

和需要复杂构思和精细语法思维的小说创作不一样,诗歌的创作门槛似乎要低一些。自从诗歌的黄金年代——如果曾有过的话,过去以后,大众对诗歌和诗人似乎就不太感冒了,毕竟连一位国内著名的青年畅销书作家都认为,诗就是把散文拆开分行写,那么写诗当然就是种没有技术的手工活。AI能不能进行真正的诗歌创作呢?也许专家和学者有不同意见,但一些国内外互联网厂商已经做了尝试,至少现在,你就可以在书店看到AI创作并“署名”的诗集,而且翻开读几句似乎也像那么回事。

可以肯定的一点是,不管AI能不能取代人类进行诗歌创作,诗在人类生活中都是不可或缺的,不然大家也不会总是在吃饱肚子之后想到诗与远方。尽管许多时候人们都把它当成一种点缀,但诗确实不是也不应当是生命的全部。在电影《星际穿越》里布拉德教授临终前吟唱了狄兰·托马斯的诗句:“do dot go gentle into that good night”,让普通人都体会到一种心悸般的感动。在平淡甚或庸俗的日常中,你只需要这诗意的一刻就够了。

最近这些年,沉寂已久的诗歌创作似乎又回到了公众的视野当中,不仅表现在乌青、余秀华等民间诗人及其作品被发掘并广为流传,而且也反映于诗本身成了时髦话题,许多影视作品也喜欢引用一些诗句作为点缀甚至直接以诗为线索或主题。

《路边野餐》电影海报

去年看完《路边野餐》之后,和几个朋友一起聊这部电影,不知不觉就谈到了里面主人公朗读的那几首诗,当然,都是导演毕赣本人写的,有的说不错,有的说是生硬的翻译体,那些诸如“当我的光曝在你身上,重逢就是一间暗室”之类的句子骗骗无知少女还可以,在严肃的新诗研究批评框架下讨论就有些不入法眼了。毕导演的诗写的如何姑且不论,值得玩味的是在电影情节的设定中,陈升这个无业大龄社会青年(搁以前应该算是盲流的)竟然也爱写诗,还写出了朦胧诗的味道。

《路边野餐》电影片段

其实,普通人写诗并不是什么值得大惊小怪的事,顾城当过工人,翟永明做过物理研究所研究员,于坚则先后当过铆工、电焊工、搬运工,西川是记者出身,反倒是真正一直以诗为本业的诗人凤毛麟角。但由于这些人后来取得的成就和诗人光环的加持他们原本的身份反而模糊了。

无独有偶,不唯新锐导演毕赣,美国的资深闷片大导贾木许也在2016年上映了一部和诗有关的电影。主人公帕特森是一名卡车司机,在工作时一直在思考和创作诗句,例如影片一开头他反复琢磨一首诗的用词:我们家里有足够多的火柴,我们总是把它们放在身边,此刻,我们最爱的火柴品牌是俄亥俄蓝头,尽管以前更喜欢钻石牌,那是在我们发现俄亥俄蓝头火柴之前,它们包装精美,牢固,深蓝与浅蓝还有白色的标志,印在小盒子上……帕特森每天在开车的过程中,脑海中一直回荡着各种灵感,他把它们记录下来,却从来不考虑展示给外人看,写诗对他来说是一种隐秘的享受。

《路边野餐》电影概念海报

除了上述剧情片以外,范俭和秦晓宇两位导演不约而同地以纪录片形式记录了国内当下一些草根诗人的生活状态,也恰好都在去年上映。

《摇摇晃晃的人间》这个片名本来就出自于余秀华此前出版诗集的名字,而《我的诗篇》则讲述了六个籍籍无名的打工诗人的故事。他们之间有很多共性,不仅仅是出身背景和经历的相似,在诗歌的写作中也体现出了很多共情,例如对爱的向往,无论是余秀华那句石破天惊的“穿越大半个中国来睡你。”还是邬霞的“陌生的姑娘,我爱你。”都是对象不明的爱情宣告,却饱满而充满力量。

在过去,对于这些草根诗人往往打上了“打工诗人”或者“农民诗人”的标签,仿佛他们的写作也如同流水线上不断重复的工作一样是对正品的粗糙模仿,而他们的诗却告诉我们,他们的生活远远比此开阔。

《诗人出差了》电影概念海报

同样是以诗人为主人公,雎安奇导演拍摄《诗人出差了》这部电影的过程本身就带着些冰冷的诗意。

2002年雎安奇在北京三里屯找了一位不得志的诗人竖带到新疆,开始了电影的拍摄。雎安奇一人身兼导演摄影师录音剪辑等职责,带着唯一的演员竖从乌鲁木齐出发,经库尔勒,和田,伊犁,霍尔果斯,穿过南疆北疆之间的大峡谷,最终达到阿勒泰。晃荡一个月的过程中他们经历了摄影机器故障、招妓冲突、夜遇狼群等事件和无数次争吵,两人都身心俱疲,以至于雎安奇干脆放弃了电影的后续制作,把素材一放就是十年才考虑完成制作并公映。

这个故事告诉我们诗歌创作与拍电影之间的区别,虽然很多大导演例如费穆、李沧东、阿巴斯.基亚罗斯塔米等被称为“诗人导演”,但两者实际泾渭分明,前者往往是一气呵成的,是电光石火般的迸发,而后者则繁复得多,也涉及到更多和才华无关的东西。

这些年诗人涉足影视领域的不在少数,大多属于玩票性质,例如乌青拍了一部晦涩难懂的小成本电影,自己开着大卡车到处放映,或者是韩东先在贾樟柯的《天注定》里饰演了一个嫖客,后来拍了一部《在码头》参加诸多国际电影节竞赛。时至今日,诗人跨行的例子已屡见不鲜,但尝试成功的屈指可数,失败者则不在少数。

在AI时代诗人们应该如何生活和创作呢?或者套用荷尔德林的话来说,在一个物质高度发达、机器日益侵袭人类工作空间的年代里,诗人何为?

《2001太空漫游》电影概念海报

台湾作家伊格言笔下,在未来小说家全部失业之后转行成为了梦境设计家,为患有各种心理症结的病人量身编织一段具有治愈效果的梦境,起到类似于医生的作用。但大部分诗歌似乎没有什么治愈的效果,相反,却可能会加深人们的焦虑和恐惧,像波德莱尔的《恶之花》,艾略特的《荒原》,里尔克的《杜伊诺哀歌》恐怕只能让人感觉到极度的压抑。

《2001太空漫游》中象征着AI邪恶力量的机器人哈尔

但值得庆幸的是,其实诗人的处境从来都没有好过,哪怕是在所谓的诗歌的黄金年代,顾城也不得不节俭持家,把宴席上的剩菜带回家。

在前AI时代,诗人们的日子已经相当不好过,绝大多数诗人都有着各行各业稳定或不稳定的工作,像王家新、张枣、伊沙、西川这样在大学任教的算是学院派,开出版公司的沈浩波和运营酒吧以及文艺沙龙的翟永明至少还算是跟文学相关的工作,而像顾城这样到处投稿赚稿费的游击队活法也不是孤例。

诗人应该是不怕失业的。

《2001太空漫游》电影剧照

AI到底能不能取代诗人呢?

刘慈欣的短篇小说《诗云》里外星高度发达的技术文明“吞噬帝国”征服地球之后,试图创作出超越李白的古体诗,为了达到这一目的他们决定穷尽世上所有文字排列形式,那么最好的诗当然也在其中了,然而尽管他们毁灭了几个星球用来储存海量的文字组合,但终究还是不得不认输——他们无法从中找出那首最好的诗。

这部作品也许反映了AI的软肋,它无法真正理解诗,哪怕它习得了人类的情感和思维模式,但由于没有那种真正的人生体验,它永远无法体会诗歌所体现的人类细腻幽微的情愫,即使它通过技术手段穷尽所有文字排列形式,创造了理论上最好的诗歌,也浑然不自知,等于什么都有写出来。

更重要的是,人们写诗,不是因为有外在力量输入指示代码,而是非写不可,像巴士司机帕特森和无业游民陈升都是在内心的驱动下开始写诗,隐秘的,诚实的,不计回报的,他们也在这个过程中获得了一种无法代替的慰藉。

刘慈欣是从算法的角度说明技术无法取代诗人,但从另一个角度来说,诗似乎构成了人类面对发达外星文明最后的阵地,它使得人类在宇宙中变得不太一样,使得人类的沟通不再只是纯工具性的。

有一天即使人类完全灭绝了,当无聊的外星游客在地球上找到一本侥幸留存的诗集时,他们的惊讶大概不亚于《2001太空漫游》中人类发现黑色方碑的反应,这个小册子,神秘,无用,却蕴含了这个世界在漫长时间中所创造的所有美好事物。

文章标题:时光之中 我们是否会被AI所替代

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。