原标题:柯布西耶:一个矛盾的共生体建筑师

作为20世纪主要的建筑师之一,查尔斯·爱德华·让讷雷-格瑞斯(Charles-EdouardJeanneret-Gris1887-1965),即勒·柯布西耶(LeCorbusier),集各类禀赋于一身,他既是一名杰出的设计师、画家,又是一名美术图案设计师、造型艺术家、讽刺作家。

勒·柯布西耶一生当中,在世界五大洲(欧洲、非洲、亚洲、南美和北美洲)建造了上百座建筑。他曾经设计了一整个城市,完成了400幅油画,创作了50件雕塑,写就了80多本书籍和杂志,设计了上百件家具。他的作品,无不体现着他对于人类进步和改善人居条件孜孜以求的精神,从建筑到理论都充满挑战和创新。

目前正在苏州美术馆展出的“勒·柯布西耶——色彩的交响乐”不仅展示了一代建筑大师60年艺术创作的历程,还提供了一个新的视角,即勒·柯布西耶创作的主轴:色彩。本次展出既呈现了勒·柯布西耶12座代表性建筑,诸如法国普瓦西的萨伏伊别墅,马赛市的光芒之城以及朗香大教堂等,还陈列了他的设计手稿,绘画和雕塑作品,珐琅作品和书籍作品。带观众进入勒·柯布西耶各个创作年代:1920-1935年的“纯粹主义”、1935-1955年的“粗野主义”、1955-1965年的“抒情和光明”的色彩运用。

苏州美术馆展出的“勒·柯布西耶——色彩的交响乐”展览现场

勒·柯布西耶的作品通常与混凝土的灰色搭配,但如果仔细揣摩他的作品就会发现,事实并不是这样。从学生时代到最后时期的作品,勒·柯布西耶一直在使用蓝色、红色、黄色、绿色和玫瑰色诠释空间,并且使空间富有动感。在其创作生涯的三个阶段中,可以清楚地看到他在建筑物色彩运用方面的不同方式。开始,他作为画家中规中矩地遵守纯粹主义的条条框框,而后他脱离了几何学方面的掣肘,并扩大了色彩的范围,从而最终能够通过科学的光线布置解决建筑学颜色的问题。

“勒·柯布西耶的一个关键贡献在于把生物学意义的功能引入空间的形式构造,而又不损害形式秩序的自足,于两者之间创造一个平衡立场。然而,认为存在所谓根据假定的人类本性不变的共同的‘移情作用’,无疑是天真的。”这是普利兹克建筑奖首位中国籍得主、中国美术学院建筑艺术学院院长王澍1988年在他的硕士毕业论文《死屋手记》中对柯布西耶的评价。

建筑界有个流传甚广的段子称,30年前王澍在答辩时把论文贴满了答辩教室的墙壁,声称“中国只有一个半建筑师,杨廷宝是一个,齐老师算半个”。虽然论文全票通过,但学位委员会认为他过于狂妄没有授予他学位。直到一年后经过重新答辩,王澍才获得硕士学位。

后来有人向王澍求证此事,王澍并不否认自己“愤青”的历史,并将自己年轻时的性格与作品风格形容为“锋利”。在其人生最为“锋利”的阶段,王澍却将柯布西耶奉若神明,称其为影响他最大的建筑师,在《死屋手记》中随处可见对柯布西耶作品及其建筑思想的引用。

在展览开幕式结束后,王澍回忆道,他对柯布西耶最早的印象来自于杨廷宝先生讲述的一个小故事。上世纪20年代杨廷宝在美国宾夕法尼亚大学建筑系毕业后,游学欧洲期间访问了柯布西耶的工作室。事务所里面只有三个人,门口一个女打字员在那打字,此外还有一个助手,不大的房间里堆满了模型和图纸。在展览中也可以看到他最后住的那间小屋只有17平方米,可以想见柯布西耶是一个非常朴素、孤独的设计师。

柯布西耶 光芒之城前拍摄的照片 法国马赛 1945年建造

在王澍眼中,柯布西耶是一个矛盾的建筑设计师,身上有两种思维或者说两种血液。一方面他是一个瑞士人,瑞士风景优美,没什么大建筑都是一些小房子。柯布西耶一生中都存在这种矛盾,在《东方游记》中看到的是他对地中海传统城市、村落的兴趣,对自然风景、人文民俗的兴趣。生活的尺度从来都是小尺度,没有大尺度。另一方面,柯布西耶长期在法国生活,法国有大尺度建筑传统。所以他身上也沾染了这种雄心壮志,雄心勃勃地追求大尺度建筑。在那个时代追求新城市新建筑是一种狂热,柯布西耶也卷在那种狂热当中。

王澍戏称柯布西耶是造成今日中国建筑困局的“背锅侠”。拆毁古建筑,兴建高楼大厦、宽阔大马路的这种模式,基本就是他发明的。因为柯布西耶出过一个著名的城市规划,就是“光辉城市”。他计划把巴黎市中心的古建筑大片拆光,造成高层建筑和大马路。这个梦想在巴黎没有实现,在中国实现了。

“光辉城市”理念是建立在“三百万人口的现代城市”和“瓦赞项目”的基础上,是平地起新城。特点是尺度特别大,单体建筑的体量也大,底层完全架空,同时,城里面只有少数建筑类型,并且依功能进行明确的分区。城市边界清晰,没有郊区,没有商业性的街道,整体密度极高,地表是个连续的大花园。“光辉城市”的理念一直是毁誉参半的,柯布西耶自己其实也并没有亲眼见证任何一座光辉城市的实现,只有马赛的单元居住体“算是其中居住建筑的一个片段”。但世界各地区模仿光辉城市的时候,往往只看到它的社会价值,以为是对人口聚居的一种技术性的解决方式,而没有看到它艺术性的一面,因为艺术品是很难复制的,而且柯布西耶希望惠及的对象——普通居民,对建筑师在这方面的用心往往是视而不见的,这个世界上还是实用主义者居多。所以,在模仿中,光辉城市的精华部分流失了。

“柯布西耶身上一直是有两种东西矛盾着的。他没有必要对中国眼下所发生的一切负责,是我们选择了他的其中一条线索,这是中国人的选择,并不是柯布西耶的选择。”王澍最后表示,他希望中国建筑师能够通过这次展览重新研究柯布西耶,而不是简单模仿他的语言过后简单的放大缩小,这是没有意义的。

在画家与建筑师之间

在我的现代建筑视野里,柯布西耶的建筑是最具原创性的,他的画,不仅是建筑画,也是非常特殊的,是超越时间的。若论对这个时代建筑与城市的影响,建筑师里无出其右。若论对我个人建筑思考与实践的影响,建筑师里也无出其右。无论对城市还是建筑,建筑学院里他的名字经常被提到,有时是正面的,经常也是反面的,但是,我们真的完全理解了柯布西耶建筑思想的所有层面吗?或许,这样发问太沉重,讨论一下他的绘画是更有意趣的角度,毕竟,应该没有人会否认他的绘画是如此出众,但是,又有多少人真正理解了他的绘画呢?我无法猜测别人如何理解,至少可以谈一下我个人的理解。

关键词之绘画

我想到的第一个词是“绘画”。建筑师一般会画建筑画,但必须指出,建筑画和纯粹绘画经常是有清楚区别的。很少有建筑师的建筑画具有纯粹绘画的质量,但柯布的建筑画就有这个质量。若和中国建筑师比较,记忆里,童隽先生的建筑画有这个水准。有意思的是,我觉得柯布还是在他的绘画和建筑画之间做了清楚的区分的,他的建筑画主要是草图,一般都是铅笔画。但即使这样,他的铅笔的笔触与在纸上面的质感仍然具有某种纯粹艺术家的意识,这直接导致他对如混凝土表面肌理质感的准确要求。据说当他在波士顿做哈佛大学的木工中心时,他就对美国混凝土的浇筑质量很不满意,因为那种混凝土既没有法国的粗糙感,也没有相反的精细性,总之就是平庸。这种挑剔就意味着一种特别的法国式的准确性。从纯粹艺术的角度,并不是越细越准确。你可以说柯布的很多处理很粗糙,但几乎没有一个细节不准确。

关键词之地平线

我想到的第二个关键词是“地平线”。当我1982年第一次看到柯布的卫城速写,给我最深刻印象的元素就是柯布的地平线。也许我从小生活在新疆,特别是在新疆与北京之间的火车旅行,让我对地平线有特别深刻的印象。当然,建筑师画透视图,地平线是基础元素,否则透视图无从画起。但今天看来,柯布的地平线不一样。一般建筑师的地平线是图上的工具,不具有存在与视野的真实性,但柯布的地平线是有真实存在性的。它的地平线很长,延伸的很远,有点像是中国宋代山水画家的意识,意识到建筑和广大范围的人文地理环境有关。很多年后,2017年,我第一次访问雅典卫城,站在卫城上,我有点想哭,为某种即使是废墟仍然是建筑的状态想哭,为不辜负我几十年想象的壮阔景象想哭,也为柯布无与伦比的速写想哭,为柯布笔下的地平线想哭。他的地平线也印证了这个建筑师的特别意识,即使只是关于卫城一角的速写也与整个城市有关。这是一个真正有城市意识的建筑师,不是每个建筑师都有这样的意识的。

关键词之线条

我想到的第三个词是“线条”,很少有建筑师不为那样的线条着迷。尤其是他的那种曲线,不是简单的圆弧,按中国人的说法,有方有圆,但又自由灵动。很多建筑师会模仿他的线条,特别是在总平面图上,画树或者画某种类似花园的事物。实际上,柯布在把绘画与建筑结合成一体这个方面走的更远。不仅他的建筑上一些重要的形式直接来自于他的绘画,他也经常直接把绘画描绘在建筑的墙上,门上,甚至做成小雕塑,直接用在像门把手这样的细节上。从这个角度看,柯布是20世纪建筑师中不多的文艺复兴式的人物。当然,柯布很清楚建筑师与画家雕塑家的区别在哪里,我记得朗香教堂的侧立面上有一个小外挂楼梯,它只通往一个二楼的孤立房间,而且总是关着门,基本没有用。人们一定觉得这个设计实在太古怪了。幸运的是,带我参访朗香教堂的法国老建筑师负责维护这座建筑30多年了,他手上有这个房子的所有门钥匙。这个小房间里什么都没有,但隐藏着一条隐秘路径,可以进入朗香教堂著名的厚卷檐屋顶的暗层中,我看着这个暗藏空间,会心地笑,因为只有建筑师会在乎这一点。

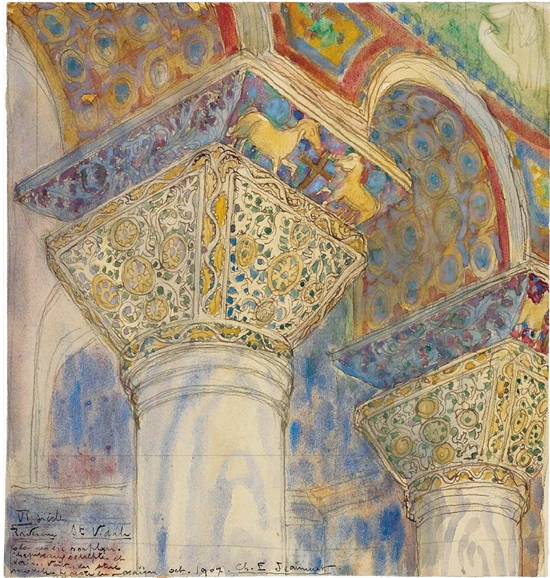

柯布西耶 拜占庭教堂内部 1970年

关键词之时间

我想,对柯布的各种评论已经太多了,但我还是想谈一个关键词,“时间”。不讨论这个词就没有可能真正理解柯布的画与他的建筑。当柯布写作《走向新建筑》的时候,尽管他画出了卫城速写那样充满时间感的东西,但他的主要关注是在未来。像“光辉城市”那样的乌托邦想象只是关于未来,只有到他做出印度昌迪加尔市中心建筑群与城市规划的时候,时间感才悄悄回来。无论从他的草图,还是完成的建筑看,那一组建筑都像跨越时间的神庙,但实际上,某种根本的改变已经发生了。我们只有简单的想象,当世界发生某种巨大变化,那些建筑之间的宽阔空地都被某种贫民窟式的自发建造物充满,我想应该也没有问题,我们就又有一个新的罗马了。我实际上说的是,柯布的后期建筑已经拥有这种与异类事物共存的潜力,他甚至自己都未必清楚这一点。这种能力也使他的后期建筑甚至可以超越城市与乡村的冲突与界限。我曾经在他的拉·土雷特修道院住过一夜,坐在那个院子里,我突然意识到,这个房子搬到巴黎拥挤的市中心应该也没有问题,想象它被四条街道围合,它的每一个沿街立面都是生动且对邻居友好的。“时间”感也意味着每一个新建筑中潜含着某个旧建筑。

柯布西耶 弗吕杰城

法国佩萨克 1924年建造

关键词之世界

我想到的第五个词是“世界”。我经常说,每一次,我做建筑都不只是设计,而是关于一个世界的建造。也许按照柯布的语气,我应该说是“为了一个新建筑的建造”,但请原谅,我无法这么说,因为我的每一个房子几乎都从废墟开始,实在无法区分新与旧。但就我对柯布的理解,他尽管是对新建筑新城市有强烈追求与激情的人,有时候为了破旧立新甚至有点不顾一切,就像他被后人反复诟病的大巴黎计划,但实际上,他有着矛盾的另一面。即使在他早期的卫城速写中,我们也可以看到他对什么是“一个世界”的理解。不是有很多建筑师理解“世界”这个观念的。比如,我们可以说达·芬奇,米开朗基罗,皮拉内西,帕拉第奥这样的建筑师是有世界意识的,大多数现代建筑师则根本没有。我们也可以说像童雋先生那样的建筑师是有世界意识的,当他讨论园林的时候,当他放下画笔不再绘画和设计的时候。我在自己的博士论文里曾经讨论过柯布的两张草图,一张是关于松树的枝叉、松针、松果等等,一张是关于一只蜥蜴的分解片段的,有点像科学家做的研究记录,如果我没有理解错的话,这既是一种理解性的视觉表达,也是一种基本的分类学表达。如果按照法国人类学家列维.斯特劳斯的见解,分类学就是认识世界的最基础的理论思维,那么,这两张草图就再次印证了柯布思考的世界性和哲学性,他就是一个画得特别好的哲学家。实际上,一个足够好的建筑师和画家必须是一个哲学家,至少是一个不断用手哲思的人。对此,我特别感谢我的一个朋友,美国罗德岛设计学院曾经的建筑系主任,皮特教授,我记得应该是2004年,他第一次来访象山校园,他的一句话震动了我,他说,米开朗基罗会做的事情你已经都会做了,你做的一切是有世界感的,没有几个建筑师有这样的感觉。我想,我最早有这样的感觉至少有两个来源,一个是中国的山水画,山水画从来都是关于世界如何构造的哲学性绘画,一个就是柯布的建筑绘画。

文章标题:柯布西耶:那个用矛盾“创造”建筑的人

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。