I wish i could be changed into the night, and i am the light.

但愿我能化作夜,而我却是光啊!——伦勃朗·范·莱因

每个喜欢艺术的人,都有着一颗参观艺术博物馆的好奇心。对许多艺术爱好者而言,世间若果有登峰造极的美,似乎就藏在那些林林总总的博物馆里。

荷兰被美誉为“欧洲的后花园”,这里是郁金香的世界,风车的王国。除了享受大自然的丰富赐予,这里还是伦勃朗与梵高的艺术圣地。作为文艺复兴的中心之一,可以欣赏到世界顶级艺术家的经典之作,犹如一面镜子,折射出荷兰的百年文化和世界艺术的发展。

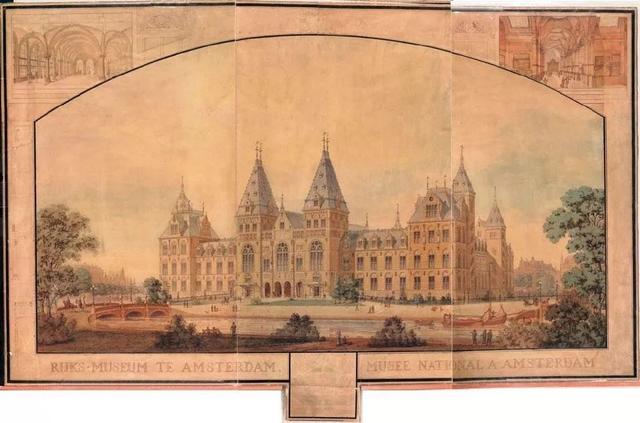

阿姆斯特丹国家博物馆(Rijksmuseum Amsterdam)是荷兰国家级的历史和艺术博物馆,以收藏荷兰「黄金时代」的作品著称。1795年,荷兰王国的前身巴达维亚共和国(Batavian Republic)认为应当依照法国卢浮宫来建造一所属于自己国家的博物馆。1800年国家画廊(Nationale Kunst-Galerij)在海牙成立,当时展出的藏品为来自荷兰省督捐赠的约200幅画作和历史文物。1806年荷兰王国成立,在路易·波拿巴的命令下,国家画廊在1808年搬到了阿姆斯特丹达姆广场的皇宫。博物馆历经多次迁址,直至1885年新建成的博物馆正式向公众开放,并更名为荷兰国立博物馆(阿姆斯特丹国家博物馆)。

这座博物馆由荷兰著名的建筑师皮埃尔·库贝(Pierre Cuypers)设计,融合了哥特式与文艺复兴式风格,气势恢宏。它是欧洲第一座纯粹用于博物馆展览而建的建筑,建筑本身就是精美绝伦的艺术品。绿意融融的花园与红色的砖墙和丰富的浮雕相结合,使博物馆呈现出富丽堂皇的宫殿气派和浓厚的艺术气息。

- Pierre Cuypers设计稿 -

2003年至2013年期间,荷兰政府决定关闭博物馆进行翻修,并且最大程度地保留及还原了皮埃尔·库贝的原始设计。历经十年的修缮,如今的博物馆外观仍然保留着19世纪的建筑风貌,内部却是宽敞明亮的21世纪现代印象派装潢,恢复了往日的光彩动人,也不失曾经的美好印记。

阿姆斯特丹国家博物馆拥有超过100万件藏品,涵盖了绘画、雕塑、瓷器、家具、武器、服装、珠宝首饰和船舶模型等,长期展出的约有8000件。将荷兰的艺术和社会发展历史分布于4个楼层80个展厅,按照编年的顺序分类别展示每个世纪相关的藏品,其中超过30个展厅集中呈现荷兰「黄金时代」逾2000件文物和艺术作品,讲述着荷兰历史的精彩演变。

- 17世纪展厅 -

- 18世纪展厅 -

- 19世纪展厅 -

- 荣誉长廊 -

「荣耀长廊」位于博物馆的中心,陈列着荷兰「黄金时代」最知名的艺术家作品,墙壁上方绘有荷兰11个省份的纹章。

历史上荷兰的黄金时代约在公元17世纪,当时的贸易、科学与艺术等方面获得了全世界的赞扬,被视为荷兰的巅峰时期。正是这个辉煌的时代,踊跃出一批闻名遐迩、流芳百世的艺术家,包括伦勃朗、维米尔、弗兰斯·哈尔斯等等。这一批艺术家的作品在博物馆的每一处发光发热,沉浸其中,回归到画面里。

伦勃朗(Rembrandt van Rijn)是荷兰最伟大的画家之一。他是擅长明暗对比的光影大师,其光影技巧的运用让画面层次丰富又充满戏剧性。欣赏其画作就如同置身于他所绘制的栩栩如生的场景之中。

- 《夜巡》1642年 -

《夜巡》是阿姆斯特丹国家博物馆最负盛名的油画,是荣誉画廊中的精粹。这是一幅伦勃朗受雇于阿姆斯特丹射手连队为其所作的肖像画,他运用了复杂的构图,搭建出了一派极具舞台张力的历史剧效果。采用强烈的明暗对比手法,按照真人的大小,把每一个人物的细节刻画到极致。表情生动,毫不做作,动作错落有致却又形成了微妙的平衡,光线和阴影拿捏精准,处理得震撼人心。

- 《犹太新娘》 1665-1669年 -

《犹太新娘》是伦勃朗晚年的作品,也是其作品中最深刻的一幅。梵高看到这幅画曾激动地说:“如果能在这幅画前坐上两个星期,哪怕要我只啃硬面包,或是少活10年,我也心甘。”可见梵高难掩的喜爱之情。画面充满温情,画中人物的情感真切朴实,人物的衣饰描绘细腻。伦勃朗对色彩的运用以及变化多端的笔触都是那么地耐人寻味。

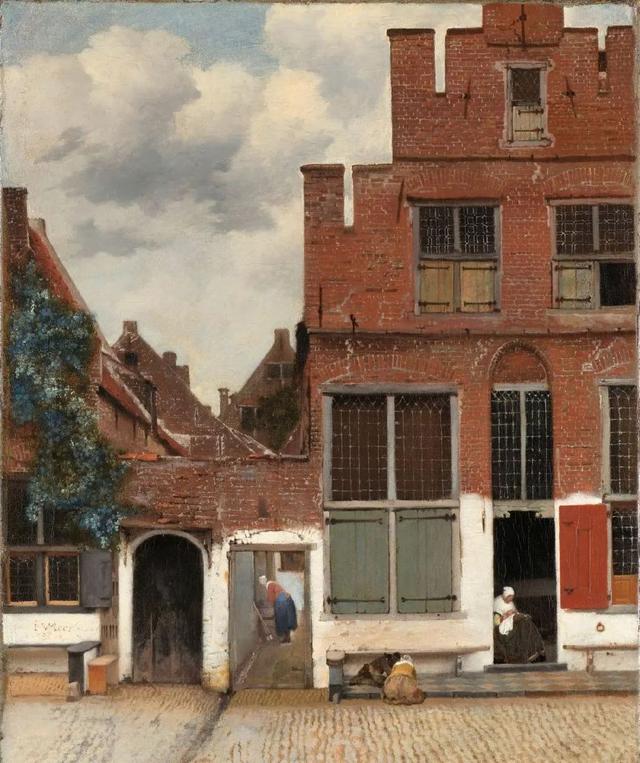

约翰尼斯·维米尔(Johannes Vermeer)是荷兰黄金时代最著名的画家之一。他的画作色彩明朗,擅长描绘静谧、和谐的生活场景,尤其突出室内光线和空间感,在许多作品中都描绘了光从左侧透过窗户倾泻进室内的场景,充满温馨之感。

- 《倒牛奶的女仆》 1657-1658年 -

画中倒牛奶的女佣人看起来是个稍健壮的村妇,面容平静地准备着早餐。左边墙角有一扇窗户,窗户旁挂着一只藤篮和一盏马灯,桌上杂乱地摆放着一些食物。一种动人的平凡与宁静之美扑面而来,就好像简单有力地表现出了荷兰人的纯朴性格。

博物馆内除了绘画作品的收藏,还有许多传统工艺品的展出。如瓷器、雕塑、银器和珠宝饰品等等。展示的珠宝饰品涵盖了中世纪以来荷兰乃至欧洲大陆不同风情文化的各类珠宝艺术珍品。大多是极富盛名且璀璨非凡的,对后世珠宝业的发展也起到了深远的影响。

- The Banjarmasin Diamond (1875)-

这颗钻石是战利品,它曾经属于国家的传家宝,是苏丹主权的象征。在1859年,荷兰军队控制并废除了苏丹国。这颗毛坯钻石被送往荷兰,在那里被切成了36克拉的长方形。

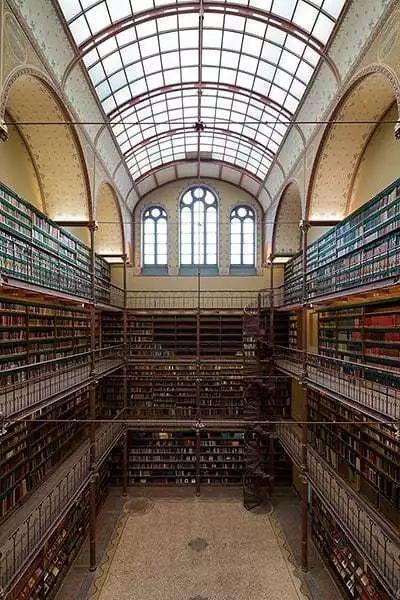

国家博物馆研究图书馆(Rijksmuseum Research Library)也是阿姆斯特丹国家博物馆的一部分。拥有许多艺术领域的典籍,收藏着从1885年以来绘画界的拍卖、收藏目录等,藏书量达45万卷。是荷兰规模最大、历史最悠久的公共的艺术史研究图书馆。

走进这片艺术瑰宝的圣地,沉醉于荷兰深邃的艺术文化之中,感受黄金时代曾经的璀璨辉煌,不变的是其壮阔之美。

延伸阅读:

绘画中的荷兰宗教改革

荷兰国立博物馆位于阿姆斯特丹,与梵高博物馆毗邻而居,全面系统地展示了荷兰的艺术成就。今天,我们来深入了解一下荷兰国立博物馆中与宗教改革有关的几幅作品。

素有政治讽刺诗作家之称的寓言画家阿德里安·范·德·费内用他的作品《灵魂之钓》(图1.)表达了他对现实社会的理解和宗教立场的倾向性。此画其实表达了《圣经》中耶稣基督讲过的一句话——“来跟从我,我要叫你们得人如得鱼一样(简单)。”画面左边岸上的人们信奉新教,右边岸上的人们仍旧信奉罗马天主教。新教用《圣经》、希望、慈善、施舍、仁爱、宽容等信念来吸引信徒。而天主教对教皇的个人崇拜、僧侣的谄媚、阿谀奉承等,正是阿德里安·范·德·费内不屑和讨厌的。这一点可以通过观察画中的树来证明画家的倾向性:画面左侧的树枝繁叶茂,郁郁葱葱,但是画面右侧,即有教皇座驾和红衣僧侣的那一侧,树叶凋零,两侧的树木形成了鲜明的对比。在画面左侧, 画家还专门画了一棵桔子树(Orange),表示对奥兰治家族的支持。此外,在再现左侧岸上中间地带的人们时,画家用了很多政治家的肖像,其中包括莫里茨和他的继任者弗雷德里克·亨德里克。同时,阿德里安·范·德·费内也将自己纳入画中,左侧前排的新教政要中,右手放在腰上,自信满满的那一位正是画家本人。

图1.灵魂之钓,阿德里安·范·德·费内,木板油画,98.5×187.8cm,1614年,荷兰国立博物馆,阿姆斯特丹

宗教改革鼓励人们要靠自己去阅读并解释《圣经》,不能依赖神职人员。按照多德雷赫特宗教会议的要求,议会要从财政方面资助一项最好的荷兰文化项目:将以希腊语和犹太语文本为基础的《圣经》翻译为荷兰语。这本“国家圣经”的翻译用了20年时间,于1637年出版。加尔文主义者阅读圣经和圣徒行为故事书,画家们经常再现人们读过的内容。17世纪三十年代早期,伦勃朗的学生赫里特·道画了一幅正在阅读《圣经》选文集的作品《阅读的老妪》(图2.),这是为在家庭阅读而设计的本国语言版本的圣经,有很清晰的章节分类。这也是为了回应新教的影响,这种翻译为当地语言的圣经更适合当地人使用。赫里特·道再现了老妪的侧面,她全神贯注于文字内容,没有意识到观众的存在。赫里特·道在强调文字是第一位的,同时也在强调艺术的视觉力量,通过这幅巨细无遗的插图,他抓住了皮肤的皱纹和毛皮大衣上的每一根毛。

图2.阅读的老妪,赫里特·道,木板油画,71X55.5厘米,17世纪30年代早期,荷兰国立博物馆,阿姆斯特丹

伦勃朗是为数不多的仍旧以圣经题材为表现对象的画家。但是,伦勃朗笔下的形象与意大利巴洛克艺术富丽堂皇的形象有天壤之别。伦勃朗从人性而非神性的、平视而非俯视的视角来审视和解读圣经。从罗伯特·康平《梅洛雷祭坛》(1425-1435年)作品中的木质房顶、左侧有圆窗的墙壁,右侧圣母靠椅后面的壁炉及其雕塑、烛台和报喜天使头上大型的金属生活器皿我们可以看出,康平将圣家庭安排在一个殷实富裕的家庭场景当中。圣母捧着一本书在安详地阅读,圣父约瑟正在木板上面钻孔,他很可能正在制作一个脚炉。同时,这也是为什么木工行会被称为圣约瑟行会的原因。从左侧窗户飞进来一个小天使。两百多年后,在伦勃朗的《带天使的圣家族》(图3.)中,将圣家族放在了一个非常贫苦的环境当中,婴儿正在熟睡,母亲左手中同样捧着一本大书,右手扶着摇篮,慈祥地看着婴儿,父亲同样也在做木工活。值得注意的是,伦勃朗的《带天使的圣家族》墙壁上挂着的钻孔工具正是康平《梅洛雷祭坛》中约瑟手中正在使用的工具。另外还有捧着书的女人,干木工活的男人——这绝不是一种巧合。这是伦勃朗在向两百多年前的康平致敬。无独有偶,法国画家米勒(1814-1875年)有一副作品《嫁接》,描绘的也是女人照看婴儿,男人在做木工活的场景。

图3.带天使的圣家族,伦勃朗,布面油画:117×91厘米,1645年,俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

16世纪中后期,尼德兰处于西班牙国王的统治之下。菲利普二世的极权主义使得尼德兰的各种矛盾日益激化。北尼德兰人要求宗教信仰自由。大量信徒皈依基督新教。西班牙统治者对新教采取镇压政策,要求人们信奉罗马天主教。于是,愤怒的人们掀起了反抗西班牙统治的斗争,成立了乌特勒支联盟,最终的结果是赢得了宗教信仰自由和1579年北尼德兰宣告独立。1581年,尼德兰七省联合共和国成立,就是通常所说的荷兰共和国。南部省份人民信奉罗马天主教,仍被西班牙统治。就是后来的比利时、卢森堡。“破坏圣像运动”彻底击退了北尼德兰的罗马天主教,北尼德兰人更加务实了。

《圣经》产生之后,逐渐成为影响荷兰市民生活的重要思想来源。很多城市有多座教堂,甚至偏远地区的小镇上都有好几座教堂。人们通过“圣经故事(阅读文字)-高高的教堂建筑(让人不禁产生敬畏感)-定期参加礼拜活动(聆听并学习理解教义)-观看关于圣经的图像和雕塑”等方式来不断地学习积累,使得《圣经》的教义逐渐内化为绝大多数人的行为规范。

迪克·范·德伦(1604-1671),木板油画,荷兰国立博物馆藏

16 世纪,欧洲各国宗教冲突不断,政局不稳,而刚独立的荷兰在其发布的宪章中规定:“每一个人都有宗教信仰的自由……任何人不得以宗教原因受到调查或迫害。”通过法律的形式保护公民的宗教信仰自由,这使荷兰吸引了大批在其他国家受到宗教迫害的移民,移民带来了先进的思想和技术及大量资本,尤其是犹太人,他们带来了垄断世界市场的钻石贸易和金融服务,这些都为荷兰制造业的发展和商贸繁荣奠定了基础。

通过以上资料我们不难发现,深受宗教迫害之苦的荷兰用立法的形式来排除宗教信仰对国家和公民可能产生的不利影响,保障公民的人身安全。宗教信仰自由无形中对其艺术产生了巨大而又深远的影响:民族性格更加宽容,出版业繁荣,大量以知识形式出现的静物画得以出版、发行;大量移民(尤其是犹太人)的到来为荷兰商业的繁荣储备了人才。

伦勃朗:夜巡

16-17世纪荷兰的宗教改革运动对荷兰各方面都产生了深刻的影响。它不仅促成了荷兰共和国的建立,其宽容的宗教政策还吸引了来自世界各地的人才,为荷兰经济的大发展和金融业的领先世界奠定了人才基础。艺术家纷纷涌入荷兰,极大地促进了17世纪荷兰风俗画的发展。为荷兰“黄金时代”的到来铺平了道路。17世纪世界的经济和政治中心从地中海转移到了北海和大西洋。美国经济历史学家伊曼努尔·瓦伦斯坦因(Immanuel Wallenstein)认为,17世纪荷兰所享受的地位,只有后来的大不列颠和美国才能与之比肩。

哈勒姆:圣巴沃大教堂

(凤凰艺术综合报道)

文章标题:开启阿姆斯特丹国家博物馆“朝圣之旅”

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。