原标题:这位当代艺术史的《异类》,却折射着香港城市的《万花筒》

如果要通过现当代艺术研究香港这个城市,陈福善是不可跳过的。

已经去世20多年的陈福善的一生几乎与整个20世纪重合,他的绘画也经历了上世纪不同的现代主义风格的影响,最终自成一派。与此同时,陈福善一直以香港为主要灵感,反映了这座城市在上个世纪的复杂与变化。 3月21日,《陈福善——中国当代艺术收藏系列展》在上海当代艺术博物馆开幕,展览以陈福善不同时期的创作为线索,呈现了这个中国当代艺术史上《另类》艺术家的创作生涯。

陈福善在画室,摄于1980年代

展览策展人、艺术史学者沈揆一表示,作为一个游离于各种流派之外的《异类》,陈福善的存在能够丰富中国绘画史以及现代艺术史的叙事。2012年,上海美术馆(今中华艺术宫)曾举办展览《陈福善的世界》,一段关于当时展览的介绍中也指出,陈福善对于当代的启示在于让人思考,《从大中华的多元角度重审中国美术史,是否可以摆脱既往的民族国家论述,找出新的美术发展线索,并在民族国家和西方现代主义以外找出美术与时代及跨时代的关系?》

展览现场

陈福善并非《科班出身》。15岁时,他从香港的皇仁书院毕业,之后便进入律师行当速记员,这段经历使他拥有了很高的英语水平,对他日后接触西画大有帮助。在当速记员的时候,他白天工作,晚上自学绘画,闲暇时临摹杂志封面的美术字体。20年代末,陈福善在机缘巧合之下修读了伦敦一家艺术学校的水彩函授课程,与此同时,他订阅了大量海外艺术杂志,从中了解欧美最新的艺术思潮。

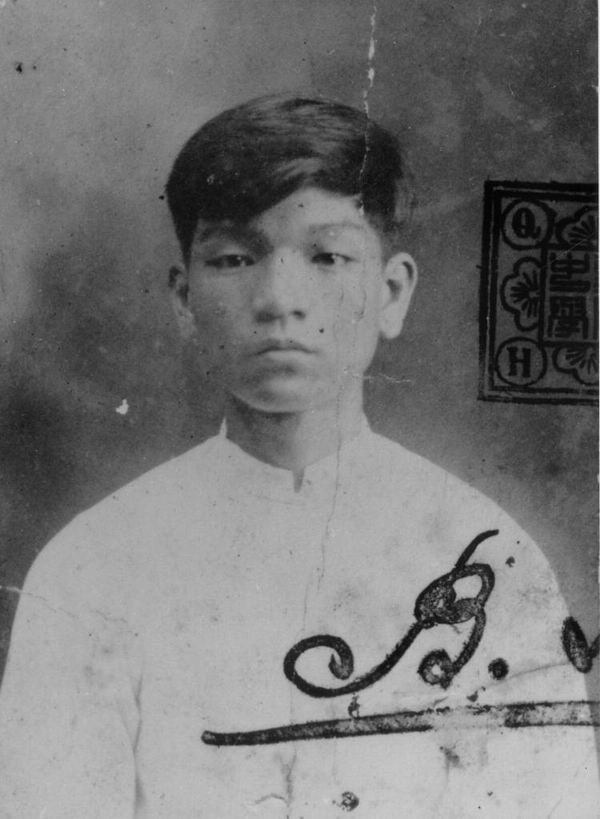

1920年陈福善于香港皇仁书院念中学

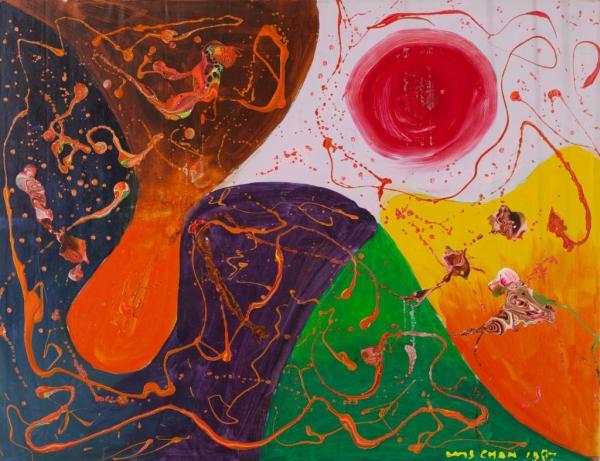

在艺术生涯早期,陈福善主要受到英国古典写实主义风格的影响。本次展览的第一部分《早年写实期》便呈现了他的写实水彩画和风景画,大多以当时香港的自然风景为主。五十年代,陈福善在香港有《水彩王》之称。然而,到了六十年代,伴随香港的社会转型,香港的《现代主义运动》展开,对于陈福善这样的写实派画家带来了极大的冲击。面对创作生涯的困难,陈福善选择了求变,他开始尝试不同的艺术风格:立体主义、超现实主义、构成主义等等都出现在他的作品中。展览的第二部分《探索转型期》便呈现了这些尝试,这一部分的作品创作于1950年代末至1970年代初,折射出 20世纪兴起于欧美的各种风格,比如在《立体维纳斯》中,似乎可以看到塞尚的影子,而另一幅作于1960年代的《无题》则让人联想到米罗。

《立体维纳斯》,记者摄于展览现场

《无题》,1960年代,记者摄于展览现场

从写实主义迈向抽象主义的转变,看起来似乎单纯是潮流的驱使所致,但另一方面,抽象为陈福善打开了一个更大的世界。《我们除了所见和环绕着我们周围的都是现实外,其他见不到的或想象到的都是幻觉和抽象,》谈到为何要接受抽象的手法,陈福善曾说道,《一个写实的画家只能表现我们所看到的世界,可是,一个新派抽象画家却把看不到而想象到的现象形之于画面。》

事实上,陈福善对于抽象的接受可能还与他对中国画的独特理解有关。虽然陈福善一生基本都在香港地区生活,几乎没有来过中国大陆,但是他通过自学等方式对中国传统绘画也有不少研究,曾著有《国画概论》等书。他推崇南齐时期画家谢赫《六法》中的《气韵生动》,却是用一种更为西方式的方式来理解它:认为国画中的《气韵生动》便是《把线条、色体和色彩所具有的力量表现出来,以其顺序和布局触引我们,好像音乐用着不同的调子的声音来触引我们一样。》而在1962年谈到自己转向抽象时,他曾自述《音乐的韵律便是我抽象画的对象》。

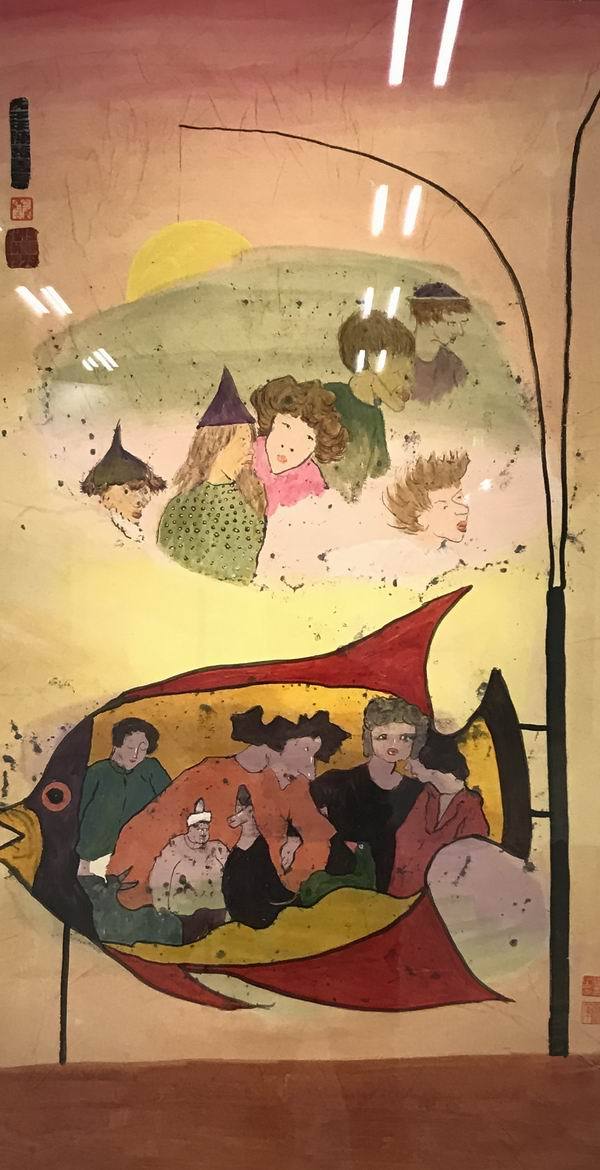

《无题》,1987,上海当代艺术博物馆收藏

1970年代开始,陈福善的风格走向成熟。这一时期的作品似乎杂糅了他过去所有的尝试,甚至包括对于国画的应用。他用超现实、拼贴等方式来描绘他的《香港》。有些作品表现出超现实主义的梦境感,却是画在宣纸上,甚至敲上了中国画特有的印章。在陈福善成熟期的作品里,风格的杂糅,梦呓般的人物,山、水、人、鱼与天地不合逻辑的组合,却在某种程度上反映了更真实更纯粹的香港:《那个时候,人们有一种漂移、游离和不确定感,对自己的前途感到茫然,却又在游离的过程中享受所发生的一切。那时的香港就像陈福善的画一样,五颜六色,如同万花筒一般,》沈揆一说。

《无题(鱼中男子)》

文章标题:陈福善:折射香港城市的“万花筒”

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。