来源:文博山西

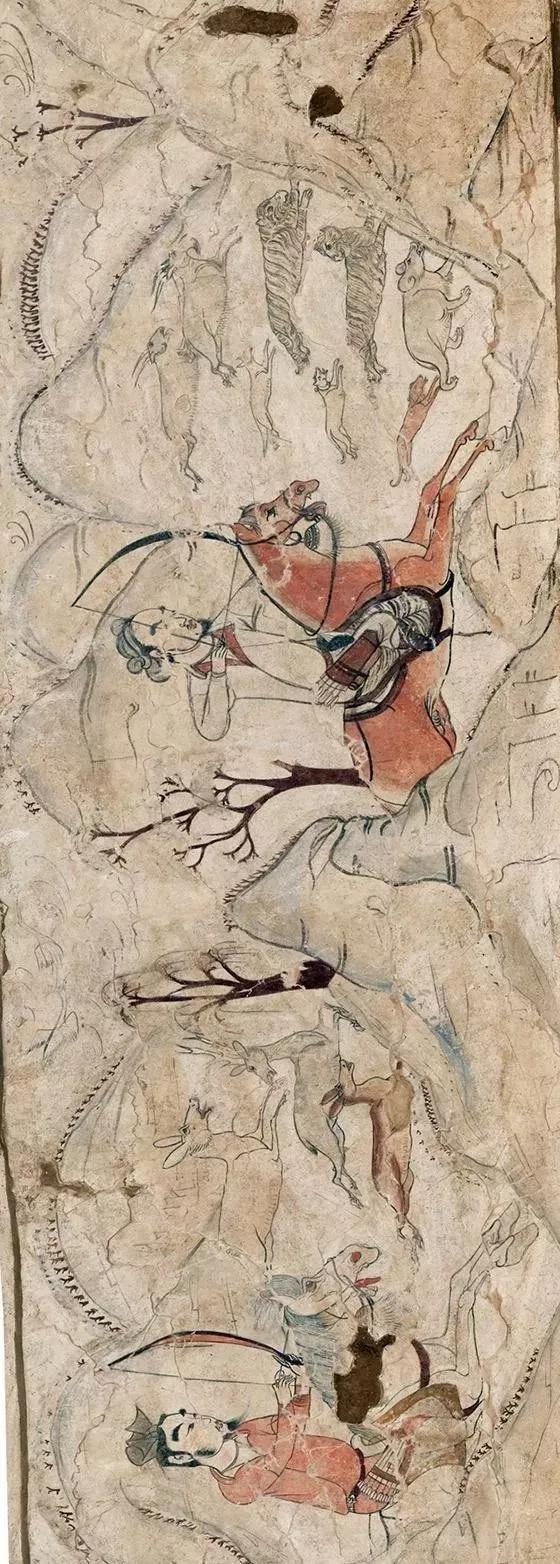

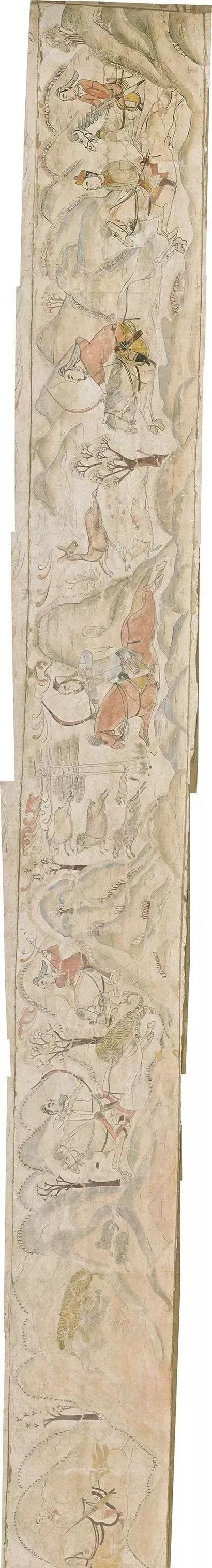

▲九原岗北朝墓壁画

▲九原岗北朝墓壁画2013年春,在山西忻州市九原岗发现一处北朝壁画墓被盗。山西省考古研究所闻讯后,随即会同忻州市文物管理处组织人员实地调查,并将调查结果上报山西省文物局和国家文物局。

经文物主管部门批准后,山西省考古研究所与忻州市文物管理处于当年组成联合考古队,特邀太原市文物考古研究所文保室参加,对该墓进行了抢救性考古发掘。本发掘项目经过2013年和2014年两个阶段的工作,取得了重要的学术成果,现将主要收获简报如下。

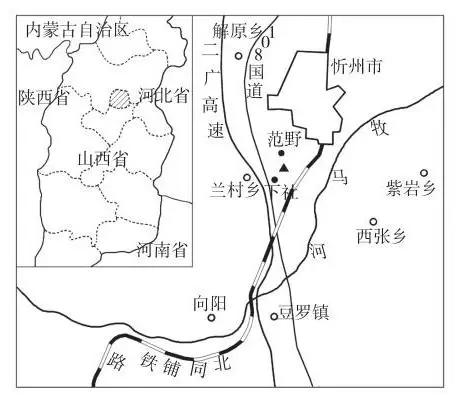

九原岗北朝壁画墓位于忻州市忻府区兰村乡下社村东北约600米处,北距范野村800米,西距108国道1500米,是忻州市级文物保护单位九原岗墓群中一座带封土的墓葬。墓室上方残存封土中心点地理坐标为东经112°42'54"、北纬38°22'39",海拔高程为808±5米。整个九原岗墓群的地势为西北高东南低,呈缓坡状延伸至牧马河。

▲墓葬位置示意图

▲墓葬位置示意图一墓葬形制

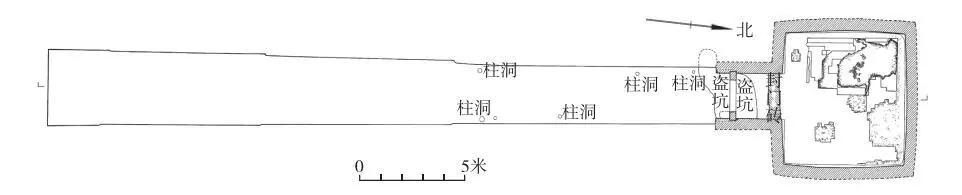

此墓在地表之上有残存的封土。墓葬形制为带斜坡墓道的单室砖墓,坐北朝南,方向177度;由墓道、甬道、墓室等部分组成,南北总长41.5米。经钻探,在墓葬周边发现有墓园的围墙遗迹。

(一)封土

残存封土呈不规则圆形,直径6.5—10、高4.2米。封土用浅黄色粉砂土夹杂红土块夯筑而成,下部夯土质量较好,质地坚硬,夯层厚0.1—0.12米;上部夯土质量较差,夯层厚0.4—0.6米,夯窝直径10、深1.5厘米。在封土西侧发现一个现代盗洞,直通墓室,对墓葬造成了极大破坏。

(二)墓道

斜坡墓道位于甬道南面,平面呈长方形,开口距地表深0.5—0.6米,长31米,上口宽3.3米,底宽2.5米,北端深6.47米,坡度为15°。墓道东、西两壁呈阶梯状,自上而下分为四层,每层台阶向内收0.25米,台面宽0.05—0.06米。以西壁为例,第一层长27.7—31米,最高处1.67米;第二层长15.5—27.7米,最高处1.5米;第三层长12.1—15.5米,最高处1.65米;第四层长9.2—12.1米,最高处1.65米。

根据解剖情况,墓道修筑方法是先开挖长方形土圹,再在东、西两壁自下往上用土坯按一平一顺的方式各垒砌一道带有台阶的墙,然后在土坯墙上抹1—2厘米厚的草拌泥,之后在草拌泥层上抹0.4—0.6厘米厚的白灰地仗,最后在白灰表面进行绘画。

土坯墙体底部厚1.35米,上部厚0.55米。所用土坯的规格分四种,分别为长45、宽18、厚8厘米,长37、宽16.5、厚8厘米,长33、宽17、厚8厘米,长32、宽20、厚8厘米。墓道两侧壁北部的白灰地仗在其顶端倒卷向原地表,延伸出的部分宽0.3—0.35米,其中西壁倒卷的白灰范围长14.45米,东壁倒卷的白灰范围长15.3米,墓道南部因被耕土破坏情况不明。

墓道中部填土内和东壁分别发现一个盗洞,都是挖至墓道底部后沿着墓道东壁第三层和第四层进入墓室,东壁第四层的壁画几乎全部被破坏。

在墓道北侧底部靠近东、西两壁处发现有20个圆形或椭圆形柱洞。其中西壁下方有11个柱洞,距离西壁0.15—0.3米,最小者直径0.1、深0.15米,最大者直径0.15—0.18、深0.3米。东壁下有9个柱洞,最小者直径0.12、深0.22米,最大者直径0.15—0.17、深0.25米。这些柱洞可能与当时修建墓道和绘制壁画时所搭脚手架有关。

▲墓葬平面图

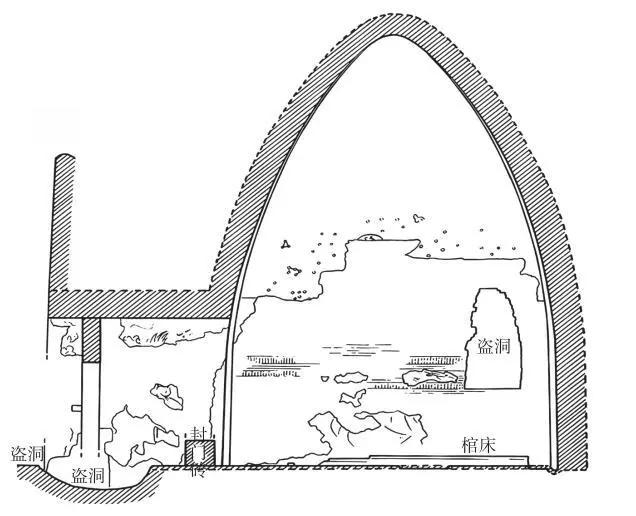

▲墓葬平面图(三)甬道

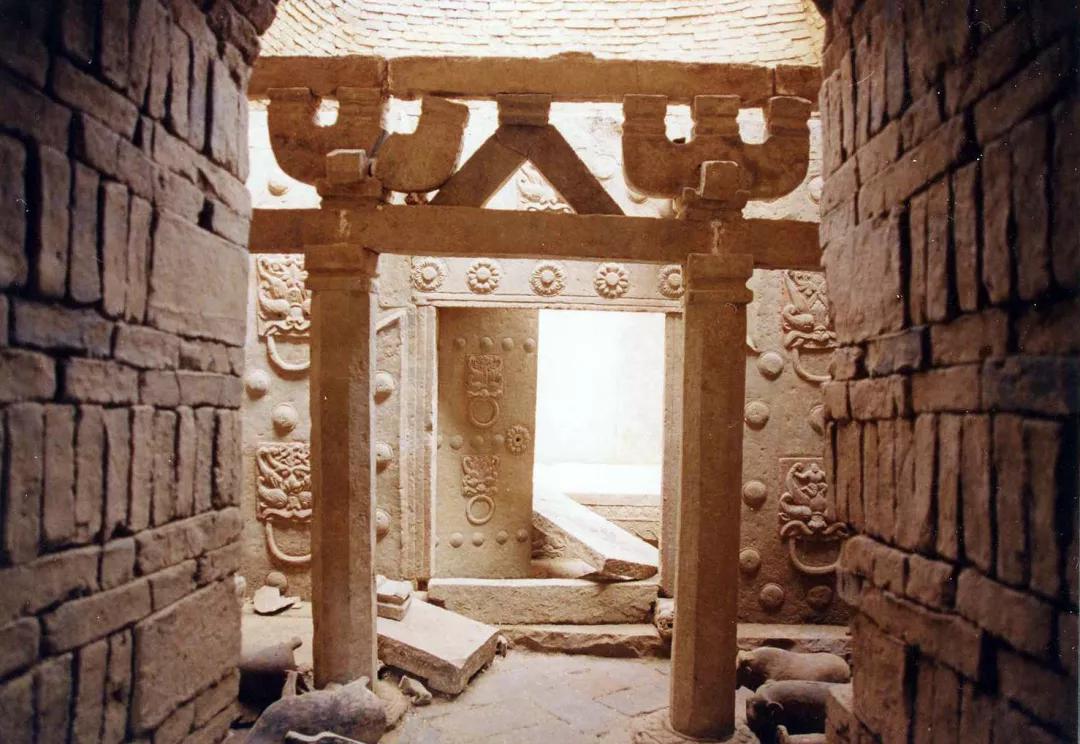

甬道位于墓道和墓室之间,平面呈长方形,长3米,宽1.86—1.95米,高3米,墙体厚0.7米。拱形顶,两壁用条形长方砖以三平一竖为一组错缝垒砌,从第四组开始起券。

甬道南端为墓门,原有石质的门墩、门槛、门框、门扉等,门墩和门扉已被盗走,门框被破坏。门框和门槛残块散落在盗坑内,均为石灰岩质。东侧门框残高1.95、宽0.34米、厚0.24米,绘有45个红色乳丁;西侧门框残高1.52米,宽0.38米,厚0.24米,绘有31个红色乳丁。乳丁直径均约2厘米。门槛长1.3米,高0.44米,厚0.25米。甬道南部上方残存有石门楣,立面呈半圆形,下端分别嵌入东、西两侧墙壁内,宽2.03米,高1米,厚0.24米。门楣下方东、西两侧各有一个圆形“凹槽”,直径1.05、深0.07米。门楣东侧浮雕一朵莲花,直径0.18米。西侧莲花被毁。门楣东西两侧各凿有一个方孔,边长0.07米。

甬道北部近墓室处残存有封门墙,用条形砖垒砌,宽0.5米,残高0.42—0.64米。甬道内地面原为条砖铺砌,砖面上抹一层厚0.8—1厘米的白灰,由于盗扰破坏已凹凸不平。

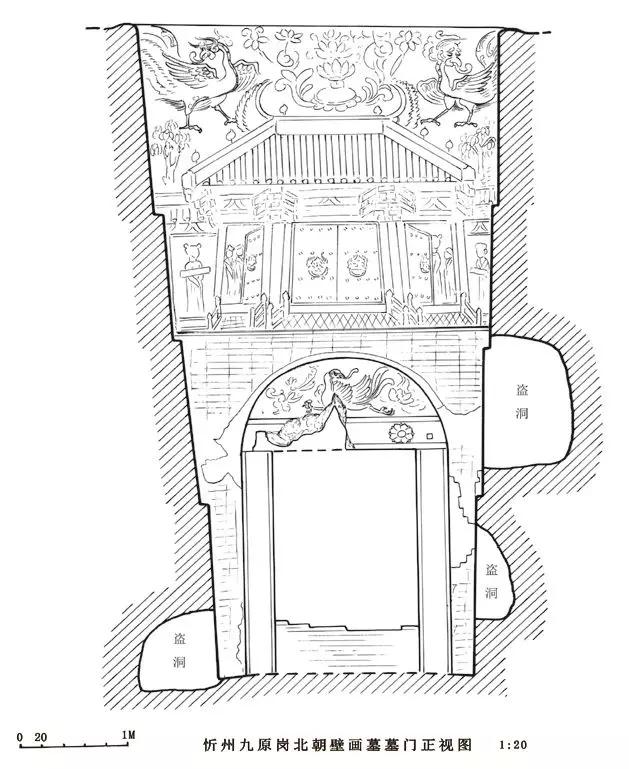

在甬道前端外壁墓门的门额上方砌有一道墙壁,暂称为门墙,用砖和土坯垒砌。上部墙体用土坯垒砌16层,高1.55、上宽4.3、下宽4.1、厚0.37米;下部用砖垒砌的墙体高4.97、上宽4.1、下宽4、厚0.32米。此门墙可能是作为影壁,表面白灰地仗上绘制有大幅壁画。与墓道两侧壁的情况相似,此处白灰地仗的顶端也倒卷向原地表。

▲墓道土坯墙剖面

▲墓道土坯墙剖面 ▲墓道土坯墙后面

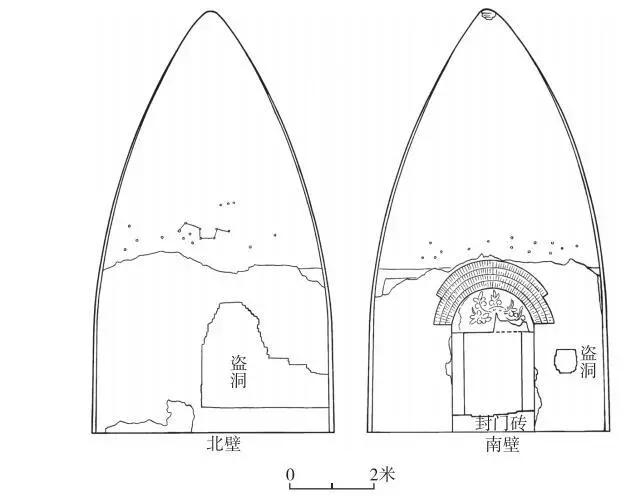

▲墓道土坯墙后面(四)墓室

墓室砌筑于边长8米的方形土圹内,平面呈弧边方形,穹窿顶,边长5.85米,高8.4米。四壁墙体厚0.45米,用条形砖以三平一竖为一组错缝垒砌,至第九组开始平砌起券。墓室墙体表面原来皆有地仗层,做法与墓道壁相同,其上绘制壁画。墓室地面铺砖为错缝平砌,砖上抹一层草拌泥和白灰。棺床位于墓室西部,平面呈长方形,南北长4.16米,东西宽2.4米,高0.25米。用两层土坯垒砌,其外包砖,床面铺两层条砖,砖上分别抹一层厚1—1.4厘米的草拌泥和厚0.8—1厘米的白灰。棺床中部偏南白灰面上有草席痕迹,偏北处发现彩绘痕迹。墓室所用砖有三种规格,分别为长31.5、宽20、厚3.5厘米,长30、宽15、厚4.5厘米,长27、宽13.5、厚4.5厘米。砖的一面饰绳纹,部分纹样呈规则或不规则的菱形。其中一块砖面上有动物蹄印,直径7厘米。

▲甬道及墓室剖视面

▲甬道及墓室剖视面墓室西部偏北处发现一个不规则的盗洞,由封土西侧进入墓室。墓室内残存有棺板,其中最大者长2.71米,宽0.44米, 厚0.07—0.1米,另一块残棺板上有贴金痕迹。墓室北壁中部墙体被盗墓者拆除,露出墓圹内夯土,夯层厚0.1—0.13米。

墓室内四周的壁画大部分已遭破坏无存,仅残存墓室顶部的星象图,以及东壁上部的三足乌形象和西壁的蟾蜍形象。从墓室填土中出土的壁画残片数量来看,墓室壁画被大面积盗揭的可能性较大。

从解剖情况和盗洞壁面观察,修建此墓的步骤是先从地表向下挖出方形墓圹和长方形墓道,然后用条形砖砌筑墓室和甬道,墓室券顶高出原地表1.95米,之后堆土夯实形成封土。墓室建成后,再修筑墓道两侧的墙壁,最后才绘制壁画。

▲门墙正立面图

▲门墙正立面图 ▲墓室内壁剖视图

▲墓室内壁剖视图(五)墓园围墙

为确定该墓葬是否原有围墙等附属建筑,我们对周边区域进行了钻探。在该墓南部距墓室中心约110米处发现了墓园南侧围墙遗迹,残长80余米。经探沟发掘,残存的墙体距现地表深0.6米,残宽1.6米、高0.1米,用硬泥块垒砌而成,硬土块长14—26厘米,厚8厘米。墙体北侧先抹一层厚1—1.5厘米的草拌泥,再在草拌泥上抹一层厚0.4—0.6厘米的白灰。

▲墓园南墙遗迹(东——西)

▲墓园南墙遗迹(东——西)在围墙附近的探方中出土2件瓦当。1件为莲瓣纹瓦当。泥质灰陶,模制。当心有7个小乳丁,外饰一周凸弦纹,之外由十片莲瓣围成一周,外饰一周凸弦纹。当面直径14.4厘米,当心直径3.3厘米,边轮宽2厘米,厚1.5厘米。另1件为莲花纹瓦当,已残。泥质灰陶,模制。当心有一个圆乳丁,外饰一周莲花和莲蕊。当径15.4厘米,乳丁直径2.5厘米,边轮宽1.4厘米,厚1.9厘米。这两件瓦当与围墙遗迹所处的层位相同,是判断围墙遗迹年代属北朝的重要证据。

▲陶瓦当

▲陶瓦当二出土遗物

由于墓室多次被盗,出土遗物很少,均为器物碎片。其中陶俑残片最多,其次是陶瓷器皿残片,另有少量陶马、陶猪、陶骆驼等动物模型和陶灶、陶井、陶仓等模型明器残片。

(一)陶瓷器皿

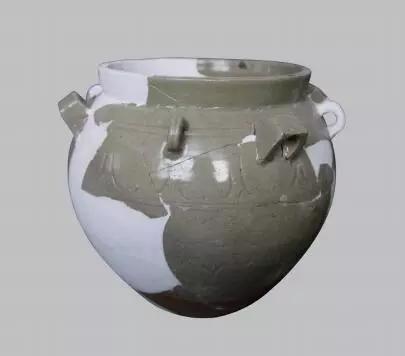

陶瓷器残片很多,已修复的器物包括青釉瓷罐,以及罐、盘、壶、碗、盆等陶器。

青釉瓷罐 1件。 灰色粗瓷,器表施青色釉。圆唇,矮领,圆肩,弧腹,底微凹。肩部饰四竖系和四横系,肩部和腹部各饰两周凹弦纹,中间有一周“八”字纹,腹下饰水波纹和草叶纹。口径22厘米,底径14.3厘米,高26.8厘米。

▲青釉瓷罐

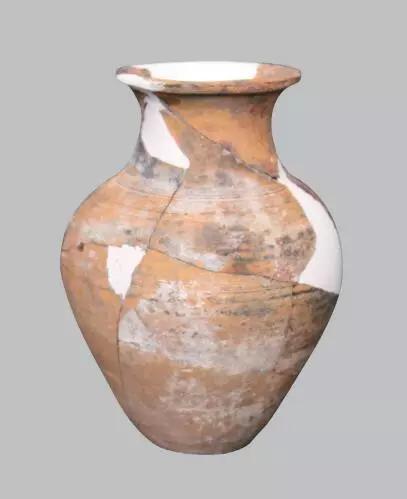

▲青釉瓷罐陶束颈罐 2件。泥质灰陶,轮制。方唇,侈口,翻折沿,束颈,溜肩,弧腹,平底。器表饰黄彩,颈下饰两周凹弦纹。口径8厘米,底径5.5厘米,高17厘米。另一件器表饰红彩,腹部饰一周凹弦纹。口径8.5厘米,底径5.6厘米,高17.4厘米。

▲陶束颈罐

▲陶束颈罐陶盘口罐 2件,其中1件残。泥质灰陶,轮制。圆唇,盘口略侈,束颈,溜肩,深弧腹,平底。唇下饰一周凸弦纹,颈上部和腹部饰两周凹弦纹。口径9.5厘米,底径6.8厘米,高21.8厘米。

▲陶盘口罐

▲陶盘口罐陶壶4件,其中3件残。 泥质灰陶,轮制,器表磨光。圆唇,侈口,细颈,溜肩,腹下部略直,底略凹。颈下一周为凸弦纹,肩部、肩下和腹部各饰一周凹弦纹。口径8厘米,底径6.2厘米,高21.6厘米。

▲陶壶

▲陶壶陶盘口壶 1件。泥质灰陶,轮制,器表磨光。已残,圆唇,盘口略侈,细颈,溜肩。颈部、颈下及肩部各饰两周凹弦纹。口径10.6厘米,残高17.6厘米。

陶碗4件,1件残。泥质桔黄陶。圆唇,敞口,弧腹,饼形假圈足,凹底。器表磨光,系轮制而成。口径16厘米,高6.8厘米,足底径6.4厘米。口径14.6厘米,高5.8厘米,足底径5.6厘米。

▲陶碗

▲陶碗陶盘4件,1件残。泥质灰陶。厚胎,敞口,斜腹,平底,素面,系轮制而成。口径41.5厘米,高5.7厘米,底径39厘米。口径39.5厘米,高5.3厘米,底径36.5厘米。

▲陶盘

▲陶盘陶盆2件。泥质桔黄陶。圆唇,敞口,弧腹,饼形假圈足,足底内凹。沿下饰一周凸弦纹,内壁和底部饰水波纹,中间用两周凹弦纹间隔。器表磨光,系轮制而成。口径22厘米,高6.7厘米,底径8.3厘米。

▲陶盆

▲陶盆(二)陶俑

出土了数十件个体,但没有完整器,多为俑头或俑身。种类包括武士俑、骑马武士俑、文吏俑、侍女俑等。

武士俑头 2件。泥质灰陶,模制。戴头盔,顶部中间有樱,嘴唇涂红。头高6厘米,面宽3.5厘米。

▲陶武士俑头

▲陶武士俑头残武士俑 1件。泥质灰陶,模制。戴头盔,顶部中间有樱,嘴唇涂成红色。下半身残缺,上半身也部分残损,身饰白彩,绘有黑色铠甲,系黑色腰带。俑身宽10厘米,残高18厘米。

▲陶武士俑

▲陶武士俑文吏俑头 1件。泥质灰陶。已残,头戴小冠。面饰红彩。头高7厘米,面宽3.8厘米。

▲陶文吏俑头

▲陶文吏俑头风帽俑头 4件。按风帽样式,可分二型。

A型:2件。泥质灰陶。头戴三棱风帽,面饰白或红彩。头高7.3厘米,面宽4.8厘米。

▲A型陶风帽俑头

▲A型陶风帽俑头B型:2件。泥质灰陶。风帽顶部两侧突起,面饰白彩。头高7.5厘米,面宽4.3厘米。

▲B型陶风帽俑头

▲B型陶风帽俑头梳髻女俑头 5件。泥质灰陶,模制。面饰白彩,嘴唇涂红,头上为黑色发髻,有的可见发髻上贴金。头高3厘米,面宽2.5厘米。发髻高1.4厘米,宽3厘米。

▲陶梳髻女俑头

▲陶梳髻女俑头带笼冠女俑头 1件。泥质灰陶,模制。头戴黑色笼冠,面饰红彩。头高2.6厘米,面宽2.2厘米。笼冠高2厘米,宽3.2厘米。

▲陶带笼冠女俑头

▲陶带笼冠女俑头俑身 发现多件。头均缺失,残存俑身,可能多数为武士俑。经初步修复,按形体姿态,可分四型。

A型:1件。泥质灰陶,模制。身饰红彩,腰系红腰带,右小臂微抬似握有兵器,左手抓握腰带,腿部饰白彩。残高22.9厘米,宽9厘米,厚7.5厘米。

▲A型陶俑身

▲A型陶俑身B型:1件。泥质灰陶,模制。身饰黄彩,腰系红腰带,两臂下垂,左胳膊微抬,腿部饰白彩,脚穿黑鞋。残高21.4厘米,宽8.5厘米,厚7.5厘米。

▲B型陶俑身

▲B型陶俑身C型:2件。泥质灰陶,模制。身披红色风衣,右手抓红腰带,左手抓红色剑套,腿部饰白彩,脚穿黑鞋。残高20.1厘米,宽7.5厘米,厚6.3厘米。

▲C型陶俑身

▲C型陶俑身D型:2件。泥质灰陶,模制。身饰白彩,系紫色腰带,右手抬至胸前似握有兵器,左手下垂,脚穿红色鞋。身高15.4,宽4.6,厚3.5厘米。

▲D型陶俑身

▲D型陶俑身盾 16件。应该属于武士俑所配兵器。泥质灰陶。基本上呈圆角长方形、上下两端中间凸起,周边有一圈凸纹,中间有一圆孔,侧面呈弧形。表面饰红彩,模制,背面有刮痕,长11.8厘米,宽4.6厘米,孔深0.4厘米。

(三)陶模型明器及动物模型

灶 1件。泥质灰陶。立式灶台,后侧靠板两侧各有三个内收小台阶,靠板中间有一道竖向凸棱,靠板背后有拱形灶门,门上绘有红色火焰。台面有一个火孔,上置一锅。灶台长5.2厘米,宽5—6.3厘米,高3.4厘米。灶门高2.6厘米,宽1.7厘米。靠板高12厘米,宽5.6—9.8厘米。

▲陶灶

▲陶灶井 1件。泥质灰陶。筒形井圹,井口呈八边弧形,周围有八个圆乳丁。井口直径11厘米,井圹深6厘米。

▲陶井

▲陶井仓 1件。泥质灰陶,手制。上宽下窄,上部中间有一个长方形通气孔,顶部为两面坡式,中间有脊,两侧有瓦垄,四角高挑。底长17厘米,宽12.8厘米,高28.5厘米。通气孔长3厘米,高2—5厘米。

▲陶仓

▲陶仓猪 1件。泥质灰陶,模制,残存头部,两耳下垂,口部涂红彩。残长5、残高4.9、残宽5.4厘米。

▲陶猪头

▲陶猪头另还出土有陶马、陶骆驼等残片,尚未拼对修复。

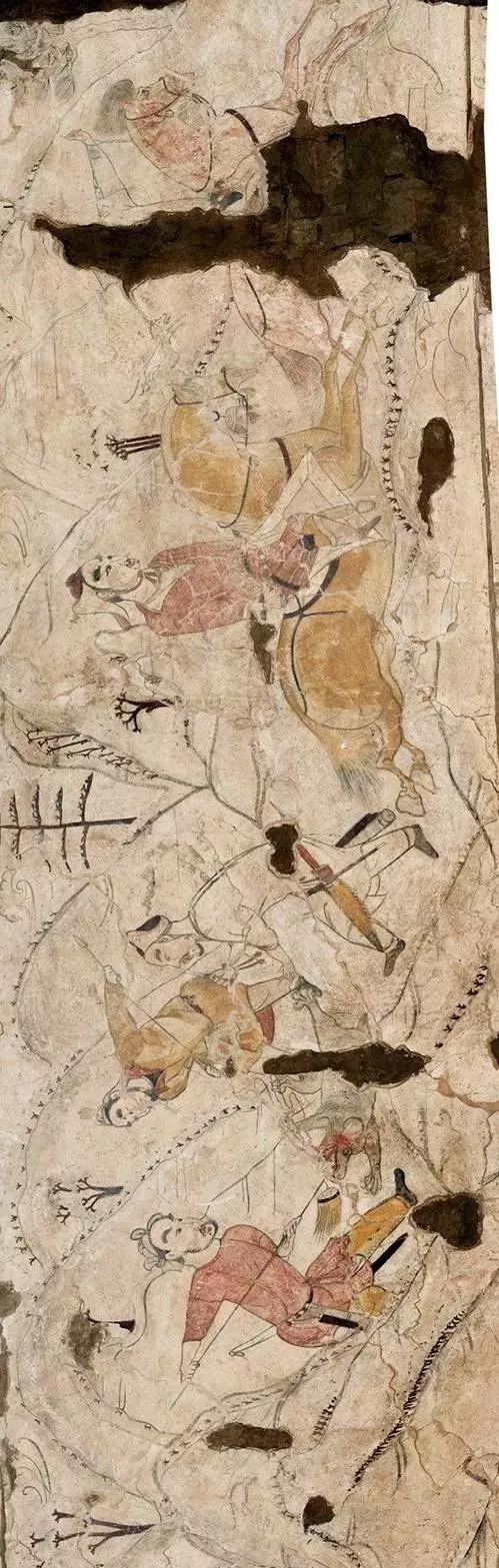

三壁画

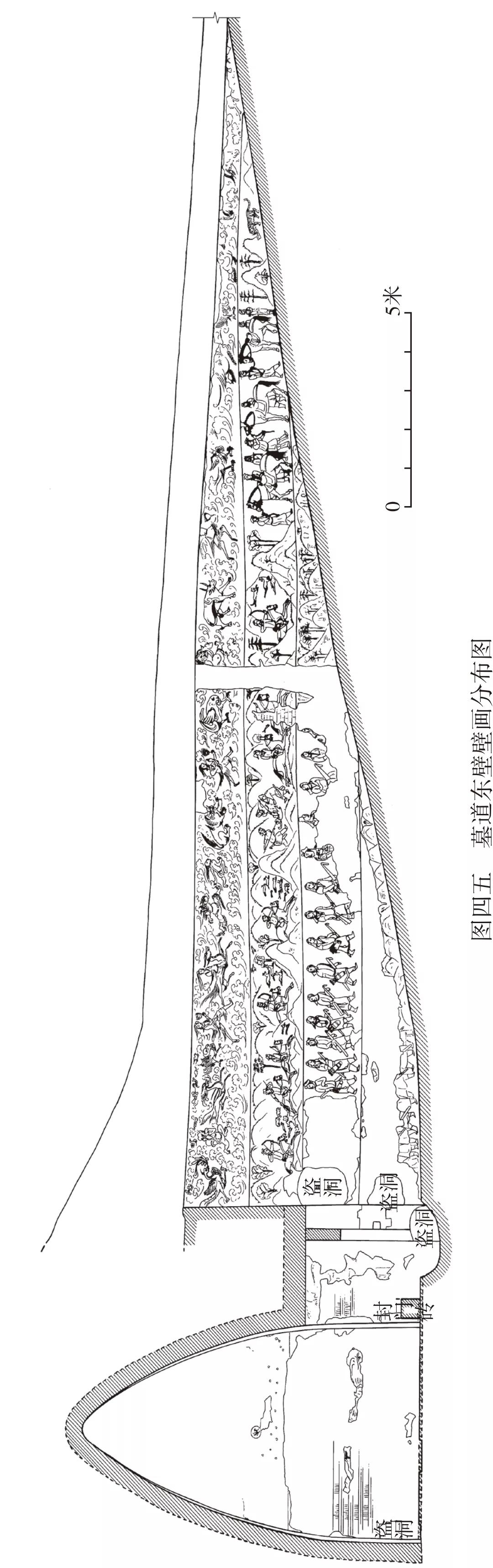

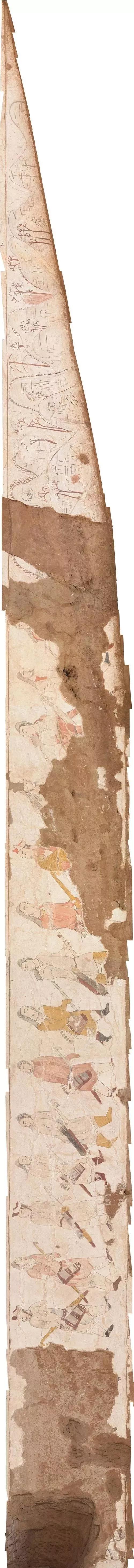

该墓发现较大面积的壁画,分布于墓道两侧壁、墓门上方门墙表面、甬道内壁和墓室内壁四周。

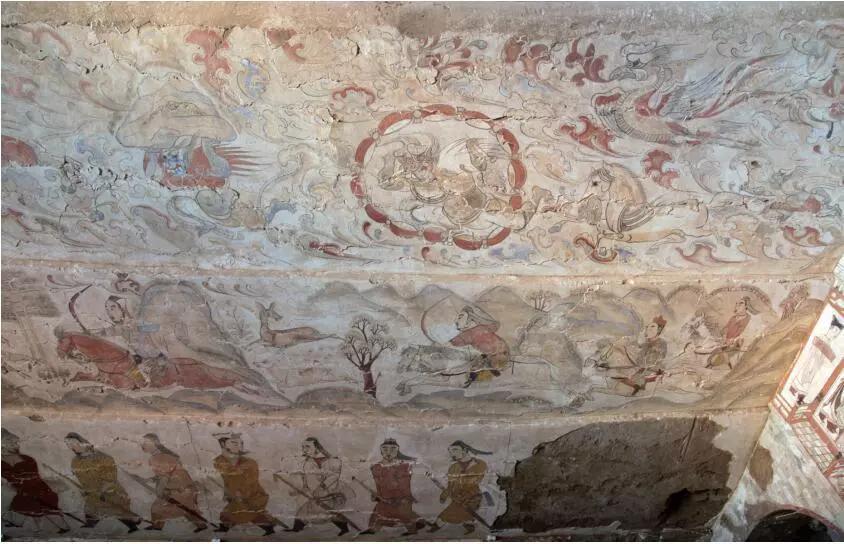

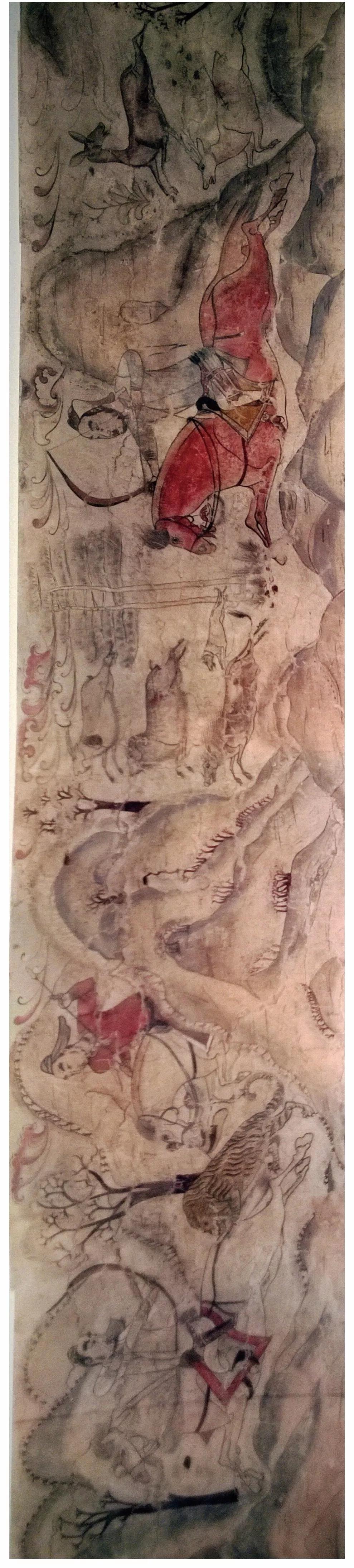

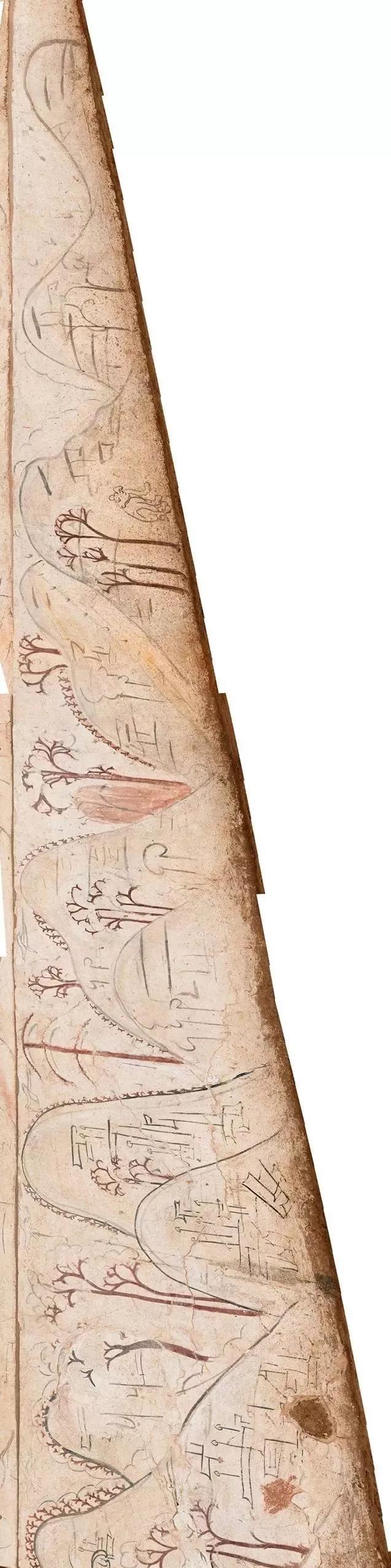

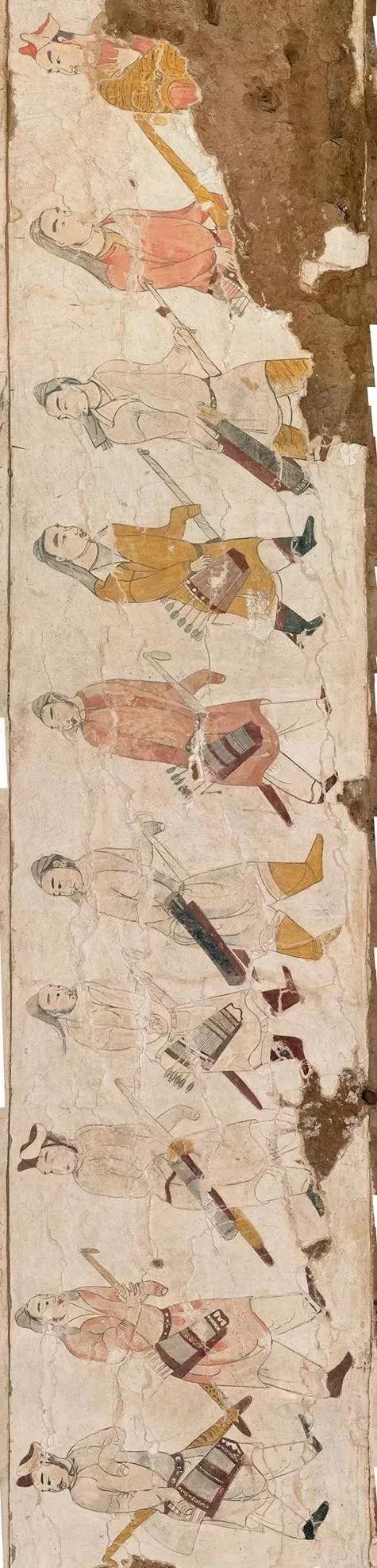

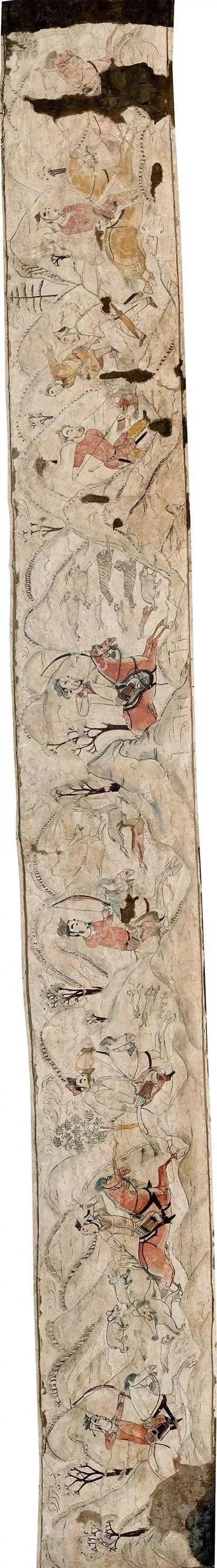

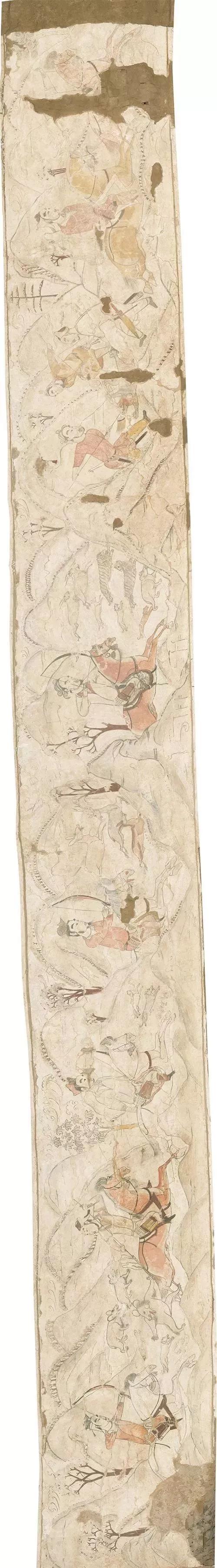

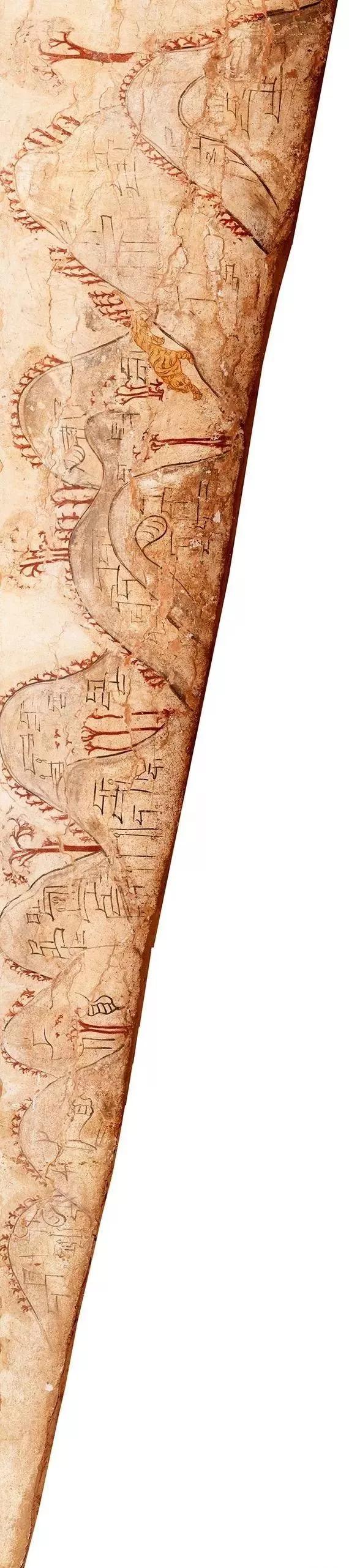

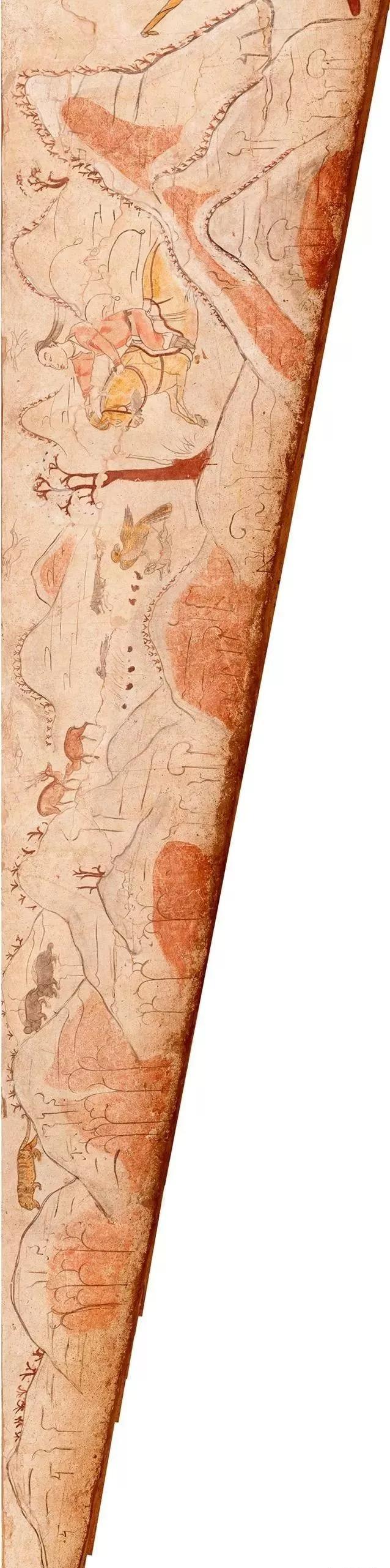

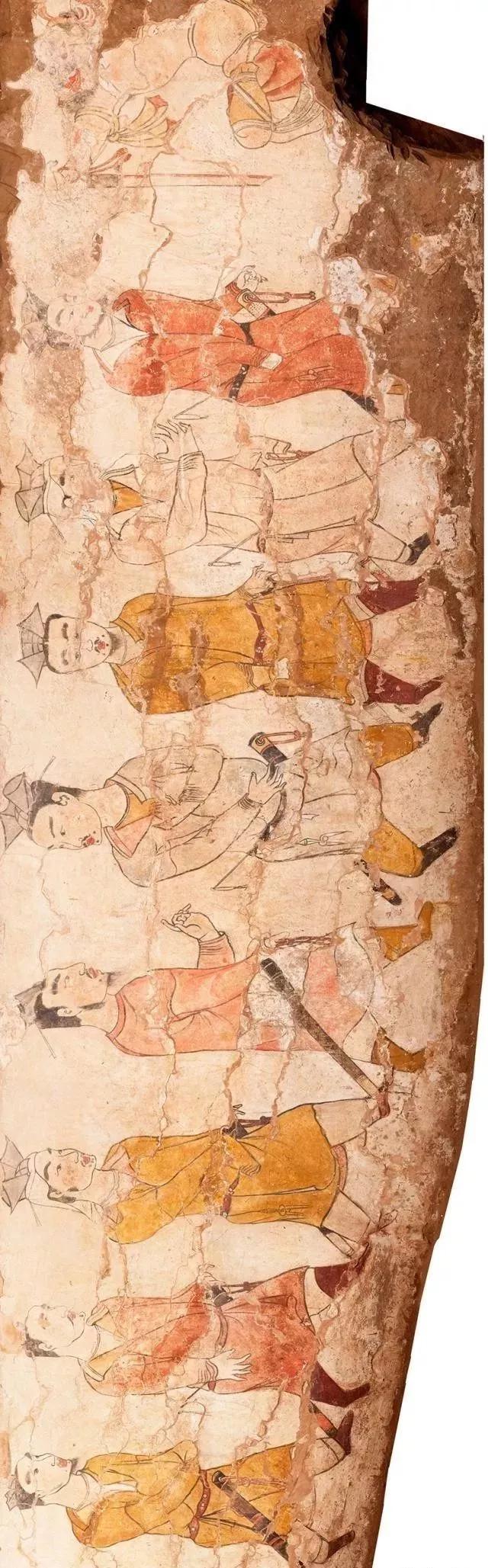

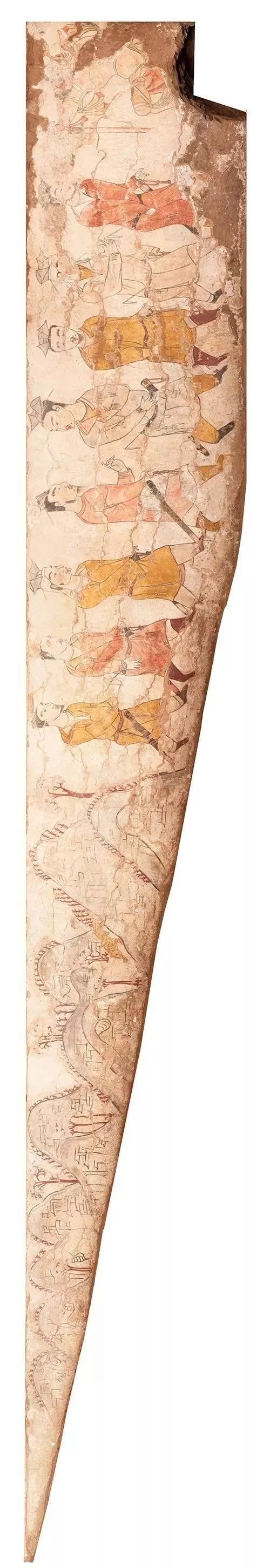

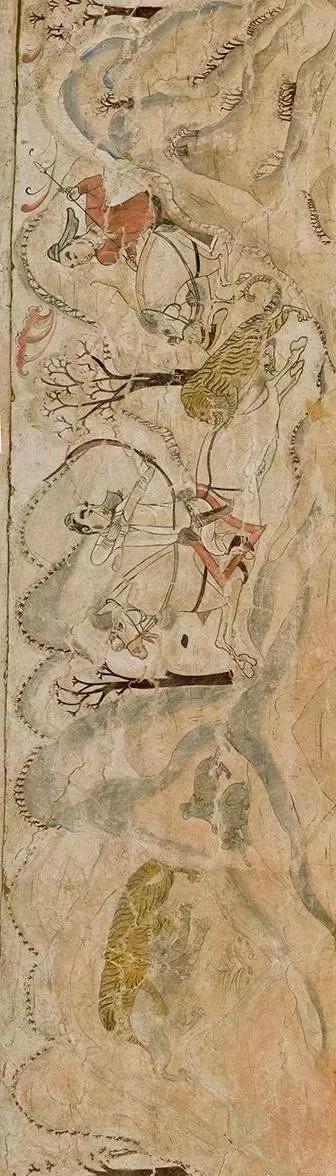

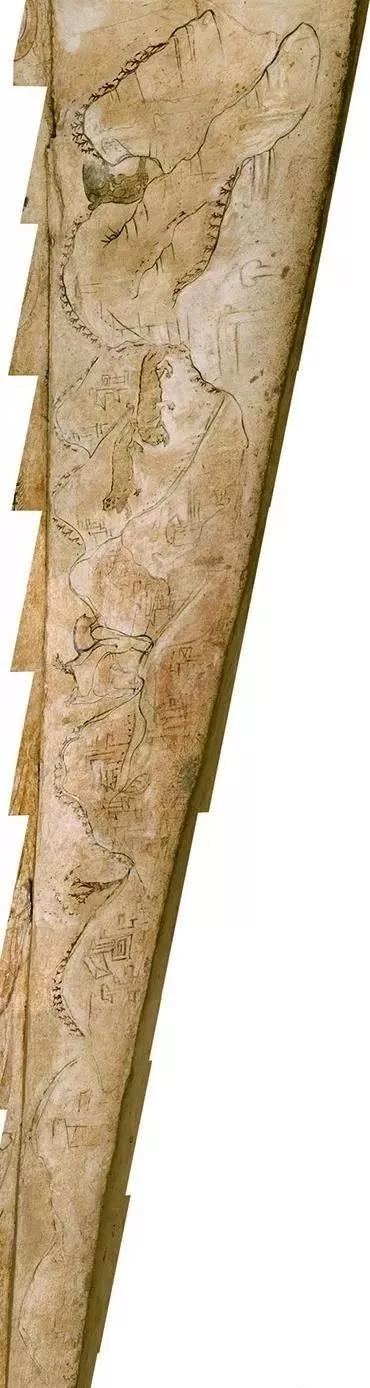

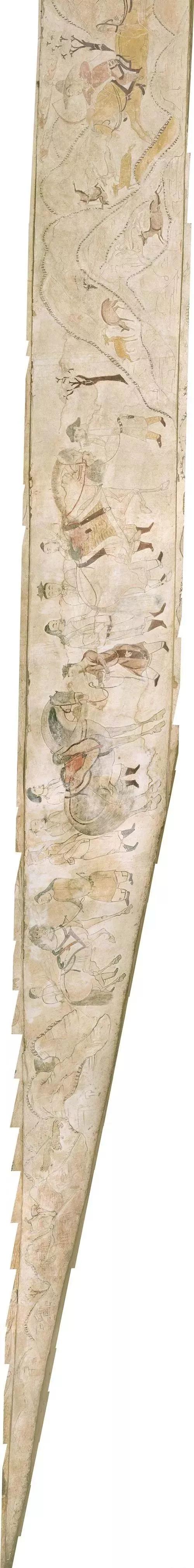

墓道东、西两侧壁绘满壁画,自上而下各分为四层。两壁相对应的各层壁画尺寸基本相同,题材范围和布局形式也相近,但画面的具体内容有所差别。第一层的画面内容主要表现分布于流云中的奇禽神兽、龙鹤仙人、雷公风伯等;第二层壁画主要有“马匹贸易图”、“围猎图”等;第三和第四层壁画主要为“出行图”和“回归图”。壁画中各类图像都用细黑线勾边,然后用红色、黑色、白色、蓝色、黄色、紫色诸彩填绘,线条流畅而富于变化,画面灵活生动,背景及人物远近有致,显然画面经过了精心布局。

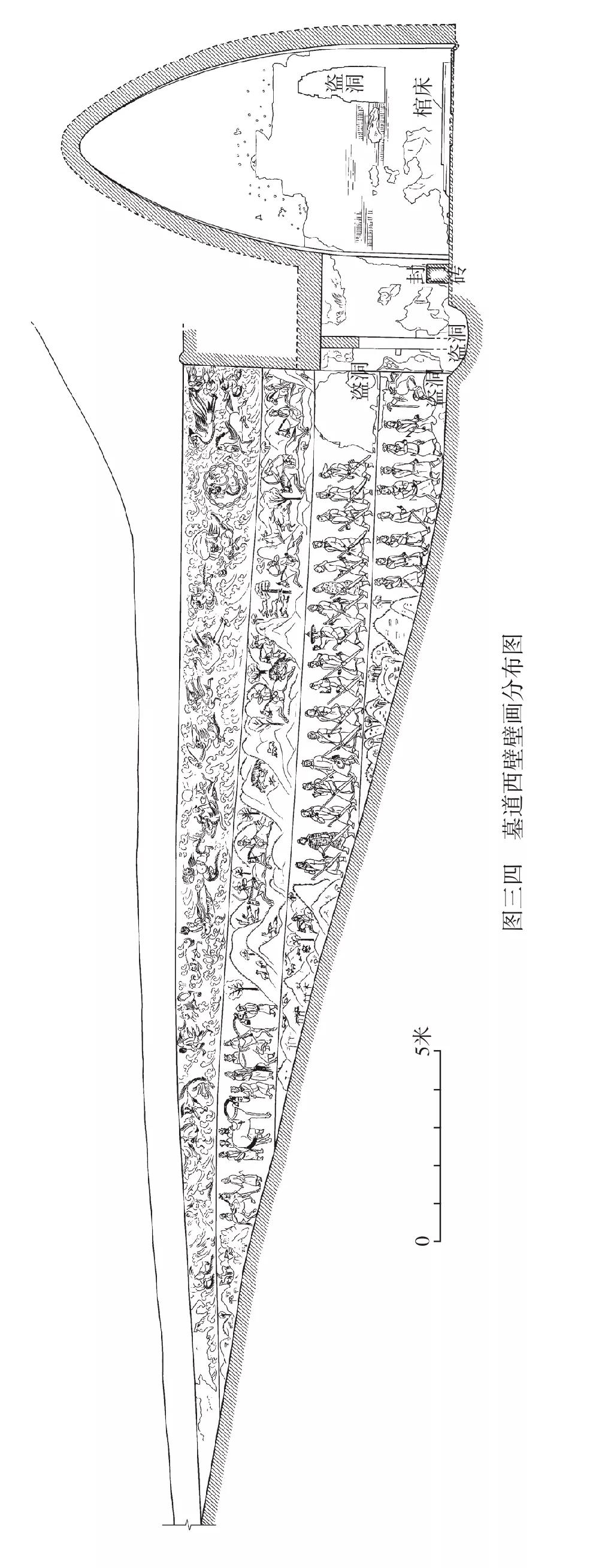

(一)墓道西壁壁画

▲墓道西壁壁画分布图

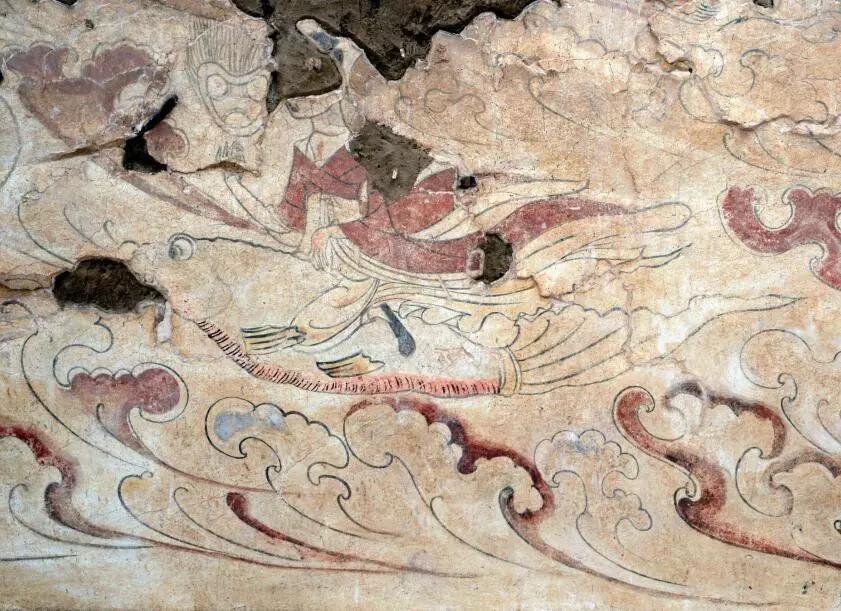

▲墓道西壁壁画分布图第一层壁画,长27.7-31米,最高处1.67米。主要内容是表现古代传说和神话故事,画面在流云间分布着各种奇禽神兽和仙人。壁画保存状况很差,近墓道口处画面几乎都被挤压成鱼鳞状小碎片,尽管在发掘过程中同时采取了保护措施,仍因破损和缺失严重而不易辨认。离墓道口较远处的壁画保存状况较好。此层壁画中可辨认的仙人和奇禽神兽共19个,被云气间隔环绕,动作姿态均朝向墓道口。

▲墓道西壁第一层壁画“仙人乘鱼图”

▲墓道西壁第一层壁画“仙人乘鱼图” ▲墓道西壁第一层壁画“仙人乘鹤图”

▲墓道西壁第一层壁画“仙人乘鹤图”从墓道口向内,首先可见朵朵祥云,瑞气缭绕;其次是一个神兽,上半身已残,下半身尚存,两腿赤露,向墓道口作奔跑状。随后又有一个怪兽,身体几乎完全残损,无法辨认。后面云气弥漫,一个人面蹄足的异兽,半蹲在地,正欲抬足前行。在此兽之后不远,有一个披长发的仙人,手持一柄麈尾,快步奔驰。紧随其后,又有两头猛兽,其中一个口叼骨头。二兽之后,有一个仙人手举麈尾,骑一条大鱼在云海中飞行。接下来画面中有一个神兽,赤手空拳,张牙舞爪。其后是一个短发秃顶的仙人,骑在一头疾奔的动物背上,从该动物龙头兽身的形象看,可能即是传说中的瑞兽麒麟。在麒麟上方,绘着一个光芒四射的太阳。其后又是一个神兽和一个挥麈奔行的仙人。仙人之后,云气之间,是一个头梳双髻的女子骑着一只仙鹤。再向后,是三个神兽相继而行,第一个身形瘦小,第二个身体硕壮,双手举一巨石。第三个身体四周环列十三面鼓,似为雷公形象。雷公之后,有一头翼马,口衔老虎,四蹄飞奔,可能即是《山海经》和《管子》中所记载的“驳”。其上方,是一头展翅飞翔的巨鹤。最后一组画面,是一个仙人和一个神兽,仙人在上,手举麈尾;神兽在下,腿、臂毫毛毕现。

▲墓道西壁壁画局部

▲墓道西壁壁画局部 ▲墓道西壁第一层壁画局部

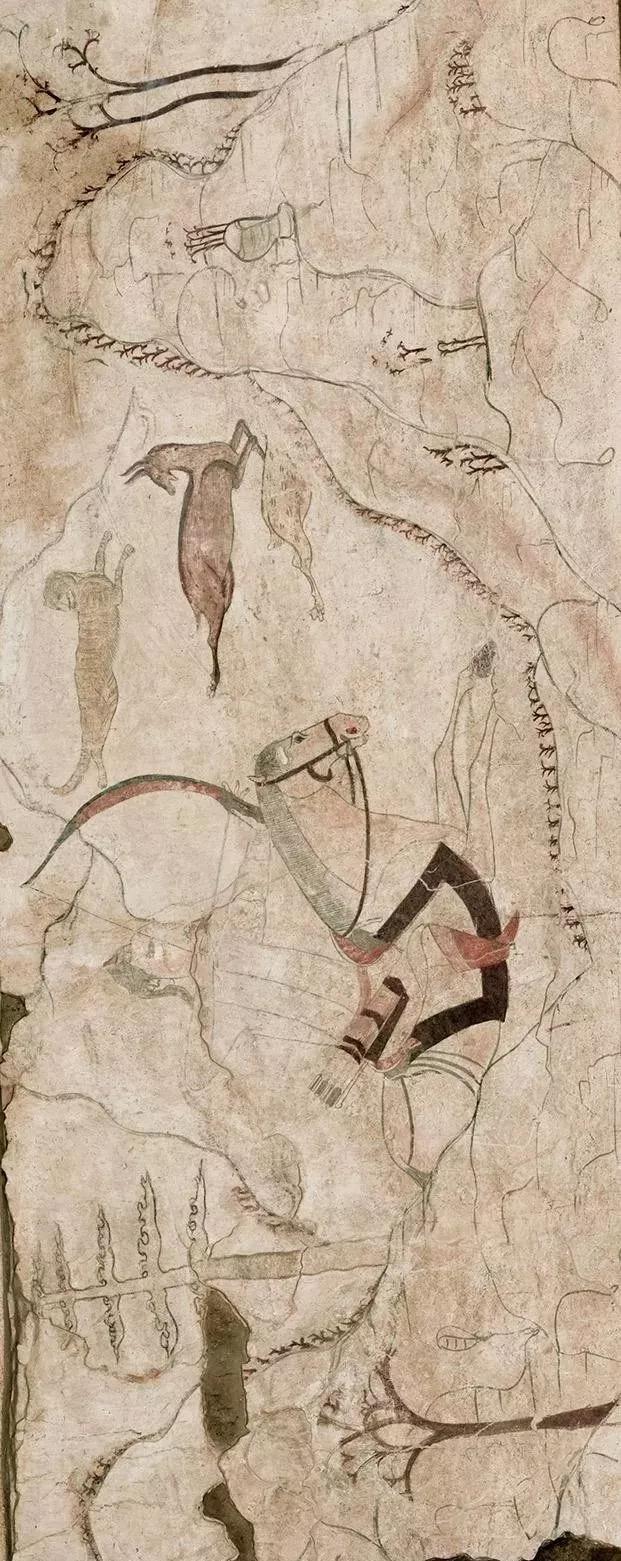

▲墓道西壁第一层壁画局部第二层壁画,长15.5-27米,最高处1.5米。画面上有六组共18个人物,描绘的活动场景大致分为“马匹贸易”与“狩猎”两类题材。由墓道口向内,先绘有一些土丘树木,其间有些动物。其后在两座山峦之间,有三组人物,第一组中间有一匹马,马前后各站一男子。第二组为四人围绕一马交谈,其中一观马者为胡人形象,马后是一个肩挎小包扮作男装的年轻女子。第三组也是四男子围绕一马站立,前面的牵马者为胡人形象。此三组题材相近,可能是表现贸易马匹的情景。再向后的画面中又是高低起伏的山林,山丘之间,又有三组人物,人物姿态和行为则围绕狩猎活动场景展开。第一组包括两个骑马者,手持长矛弓箭,追逐群鹿。其中一人头戴宽沿笠帽,似为首领,正张弓搭箭对准一头狂奔的大鹿;其后一人腋下有一旗帜,应为传达号令者。第二组是在山林之间,俩人正在猎虎。前面骑马者手持弯弓,回身对准一头扑在马尾的老虎。虎身后又有一骑者,手握长矛,赶上来刺虎。第三组是四个军士骑马疾冲,追赶着大群动物。

▲墓道西壁第二层壁画“马匹贸易图”

▲墓道西壁第二层壁画“马匹贸易图” ▲墓道西壁第二层壁画“猎鹿图”

▲墓道西壁第二层壁画“猎鹿图” ▲墓道西壁第二层壁画“狩猎图”

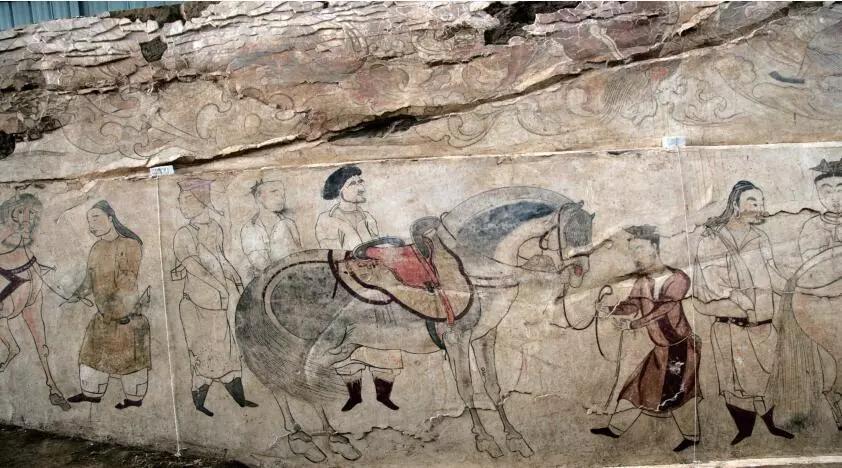

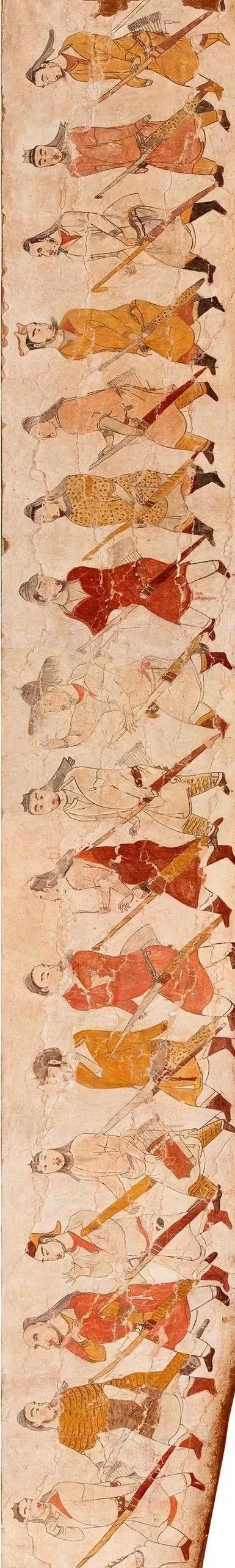

▲墓道西壁第二层壁画“狩猎图”第三层壁画。长12.1-15.5米,最高处1.65米,画面共有18个人物,可按具体活动场景分为两组。第一组描绘的是丘林之间,有小动物奔跑,一个骑者在放鹰逐兔。第二组应是“出行图”,包括17个步行的壮年武士,腰挎弓箭,姿态均为右腿在前,左腿在后,朝向墓道口列队行进;诸人装扮各异,有的以兽皮为衣。

▲墓道西壁第三层壁画“放鹰逐兔图”

▲墓道西壁第三层壁画“放鹰逐兔图” ▲墓道西壁第三层壁画“出行图”局部

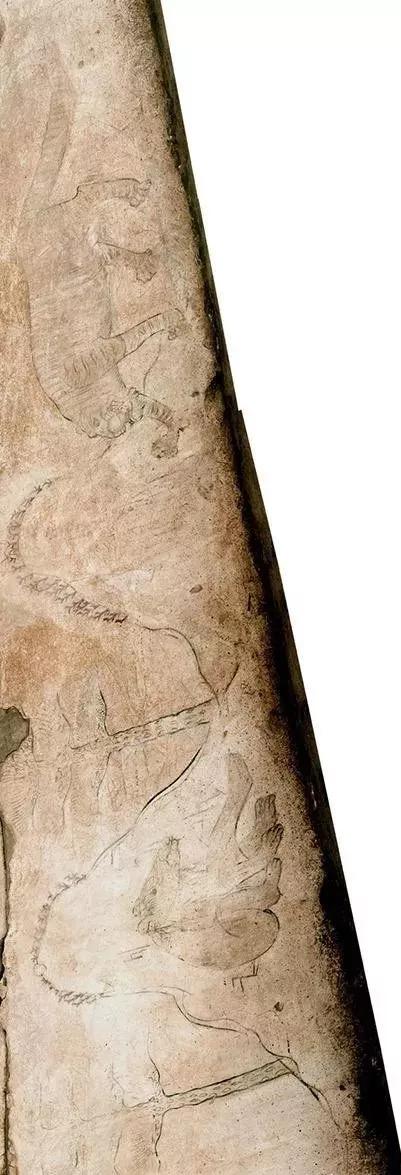

▲墓道西壁第三层壁画“出行图”局部第四层壁画。长9.2-12.1米,最高处1.65米。画面共有8个人物,1个神兽,描绘的场景可分两部分。靠近墓道口的部分绘有山丘树林,其间隐约可见一些旗帜营寨。后面一部分或可称“回归图”,绘着8个步行的壮年武士,腰佩长刀,左腿前,右腿后,朝着墓室方向行进。靠近墓室入口处,站立一个手握长刀的神兽,面向武士队伍。

▲墓道西壁第四层壁画“回归图”局部

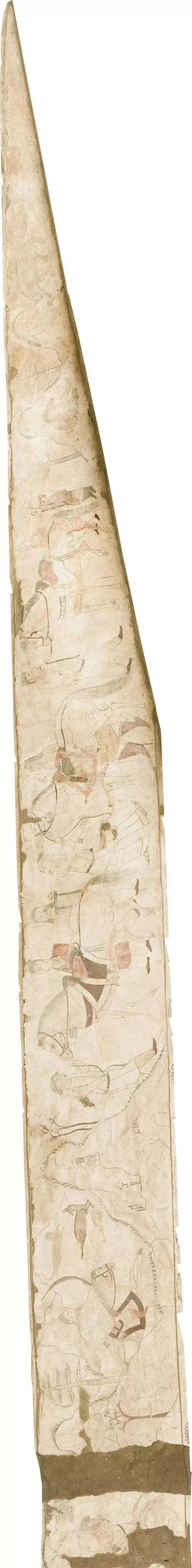

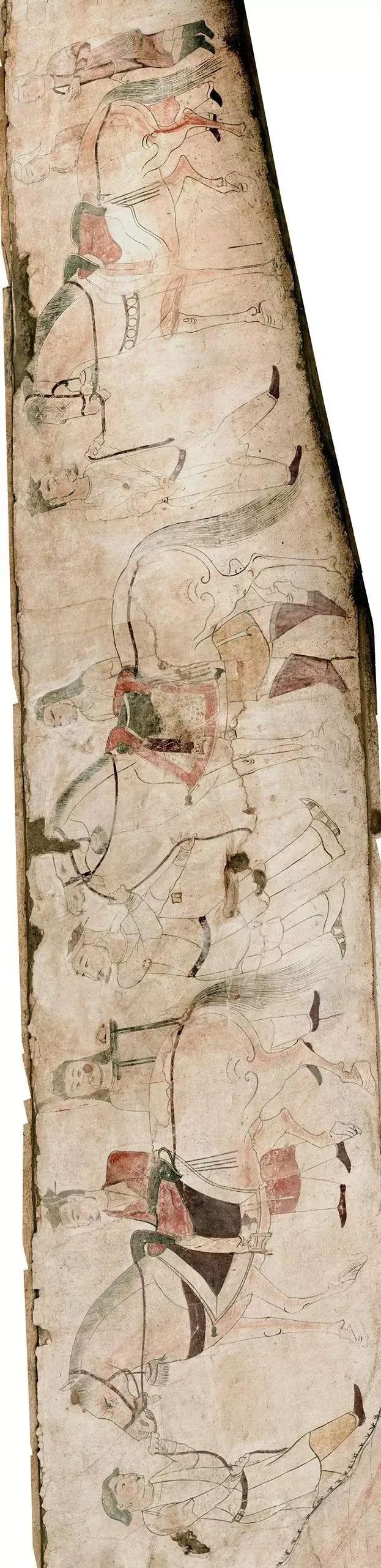

▲墓道西壁第四层壁画“回归图”局部(二)墓道东侧壁画

▲墓道东壁壁画分布图

▲墓道东壁壁画分布图第一层壁画,长27.7-31米,最高处1.67米。画面中可辨认的各种仙人和奇禽神兽共22个,分布于不同形状的流云间,多朝向墓道口作飞腾状。

▲墓道东壁第一层壁画“风伯图”

▲墓道东壁第一层壁画“风伯图” ▲墓道东壁第一层壁画“御龙飞行图”

▲墓道东壁第一层壁画“御龙飞行图”从墓道口向内,在祥云瑞气之间,绘有7个奇禽神兽和仙人,身体大部残缺,仅保存腿部。其后是一个羽人,肩带双翼,手挥麈尾。再后是一头神牛,除头上两角外,在鼻子靠后处又生一小角。牛后面,是一个神兽,后半身被盗洞破坏。盗洞之后的画面中是一个短翅巨鸟,爪牙锋利,口吐长舌。大鸟之后,是一个头飘三缕长带、手举麈尾的仙人。离仙人不远,是一个半蹲欲起,口吐长舌的雄狮。再后面,是一个长发向后飘扬,右手抓袋,向外疾行的仙人,应即是“风伯”。紧跟着风伯的,是个双臂挥舞,腿带羽毛,大步向前的神兽。之后是一男子骑在龙背上,似为御龙飞行。飞龙之后是一个跨步奔走,左手握麈的仙人。紧随仙人的是一只巨禽,两爪尖锐,急速奔行,其上方伴飞着一只小鸟。巨禽之后,是一头四蹄扬起,向外奔跑的獬豸。随后又是一个口吐长舌的神兽。画面最后,是一只口衔瑞草,奔跑欲飞的仙鹤。

▲墓道东壁第一层壁画“仙人图”

▲墓道东壁第一层壁画“仙人图” ▲墓道东壁第一层壁画“神兽图”

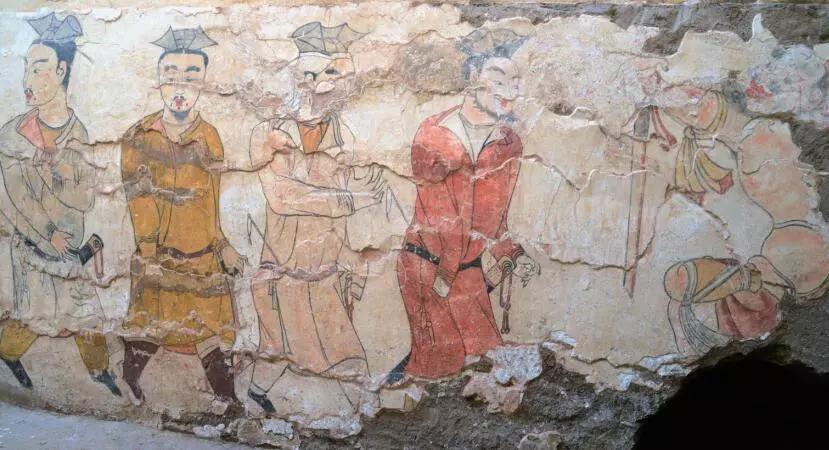

▲墓道东壁第一层壁画“神兽图”第二层壁画,长15.5-27米,最高处1.5米。画面上有七组共19个人物,描绘的活动场景大致分为“马匹贸易”与“狩猎”两类题材。由墓道口向内,先绘有低矮的土丘,其间有虎熊等动物。其后在山峦之间的一处平地,绘有三组人物。第一组中一人站立,手牵一马,马后站立两位女扮男装者,作挥手交谈状。第二组为一男子牵马,另一男子站立在马身内侧。第三组是一男子牵马,马身内侧站立着两位男子,其中一人肩挎一个胡床。这三组人物的题材相同,均是表现马匹贸易的情景。其后画面是一望无际的山林,丘林之中,又有四组人物,题材与墓道西侧二层的相同,也是围猎活动场景。第一组有三个骑马者,前后相继,手持弓箭长矛,追逐一群动物。第二组是在山脚一片空地,三个徒步军士正在围杀一头熊。两人手持长矛,一人高举长刀。第三组画面中三骑疾冲,骑者均张弓搭箭,驱猎一群动物。第四组是两骑者一前一后,夹击一头立起的大熊。前者握矛,后者举弓。

▲墓道东壁第二层壁画“马匹贸易图”

▲墓道东壁第二层壁画“马匹贸易图” ▲墓道东壁第二层壁画“步兵猎熊图”

▲墓道东壁第二层壁画“步兵猎熊图” ▲墓道东壁第二层壁画“骑马猎熊图”

▲墓道东壁第二层壁画“骑马猎熊图” ▲墓道东壁壁画局部

▲墓道东壁壁画局部第三层壁画。长12.1-15.5米,最高处1.65米,主要内容包括山林图和出行图。画面分为两组,第一组描绘的是大片丘林。第二组画面中有14个步行的壮年武士,装扮各异,腰挎弓箭,鱼贯而行。

第四层壁画。长9.2-12.1米,最高处1.65米。画面共有7个人物,都因为盗墓者破坏,仅残余腿部。画面内容可分两部分,靠近墓道口的部分绘有连绵起伏的丘林,其间依稀可见旗帜营寨。后面一部分或可称为回归图,因被盗掘破坏,可辨认出的7个步行者仅残存腿部,腰佩长刀,朝向墓室方向行进。

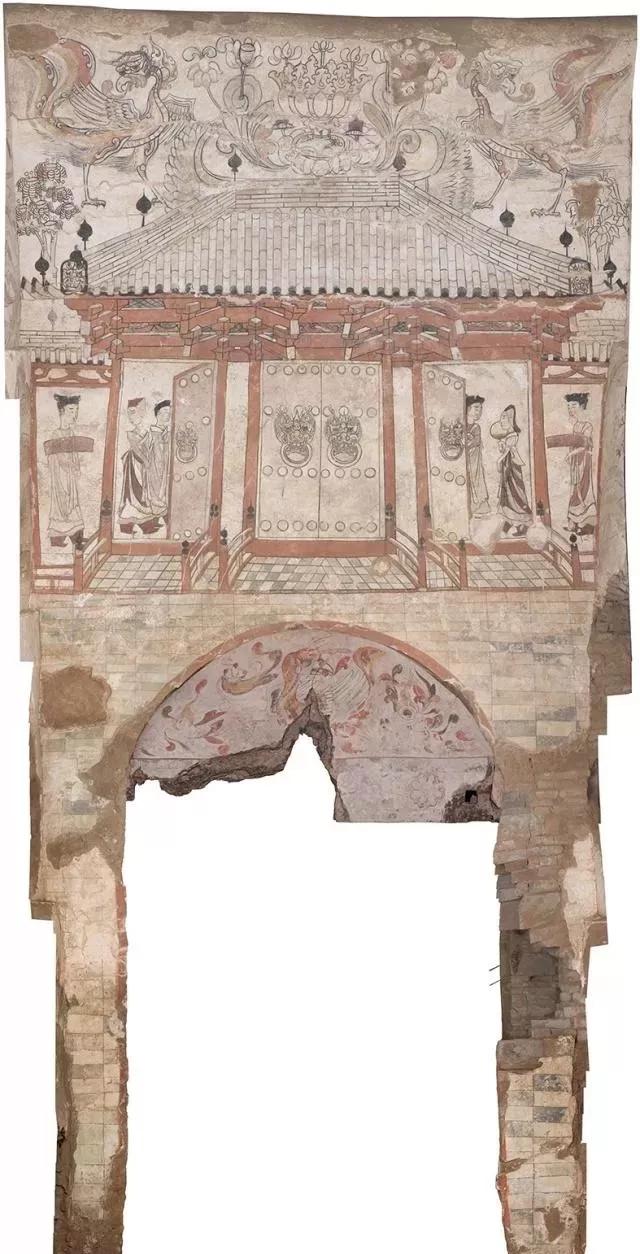

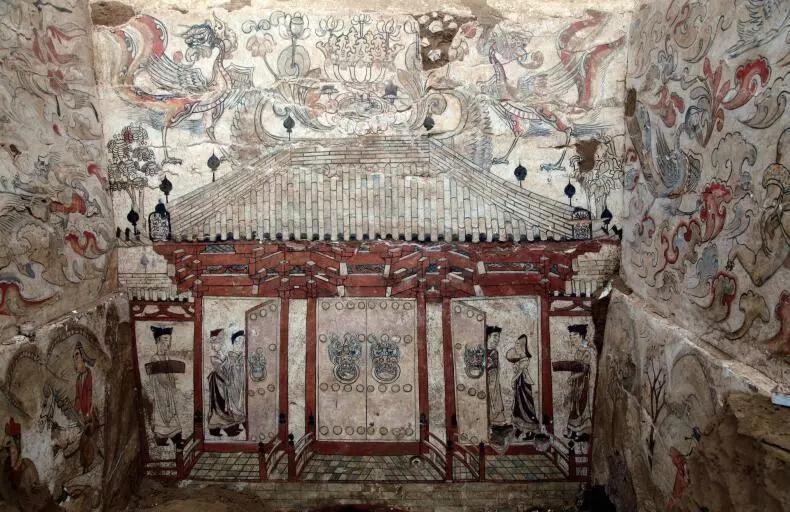

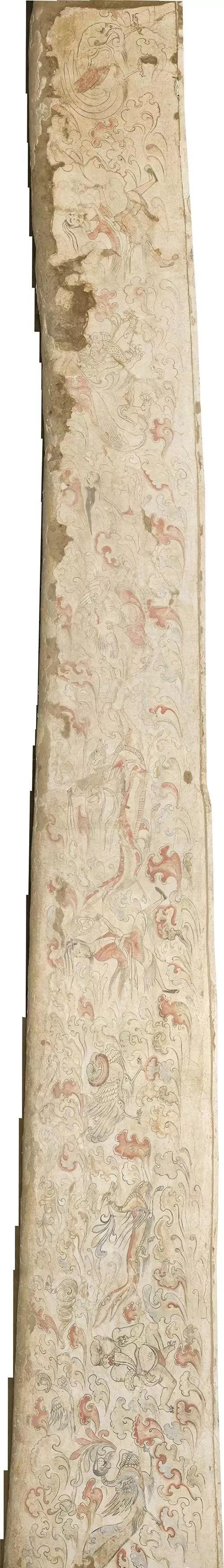

(三)门墙壁画

这部分壁画位于甬道前端墓门上方的门墙表面,主要是一个彩绘的木结构门楼图,门楼高3.25米,宽3—3.3米。正面是门楼外景,两侧有墙,墙头露出楼内树木。门楼设三门,较宽的正门分为两扇,较窄的两个侧门则仅见一扇。门前有走道,两侧设栏杆。栏杆内用蓝白两色的方砖铺设地面。正门紧闭,门上中部有两个硕大的兽面铺首,铺首上下有四排32个乳丁。侧门上也有相同的铺首乳丁。两侧门外侧,各绘一位头梳双髻的年轻侍女,短靴短裙,胸前有一半透明的长方形纱状物。侧门半启,内各有两个年轻女子。

▲门墙壁画“门楼图”

▲门墙壁画“门楼图”门楼建筑的立柱、斗栱、额枋、门槛等皆为朱色,斗栱额枋极为复杂。在斗栱额枋间,张挂一层菱形细网,可能是为阻止鸟雀进入建筑内部。该建筑为大出檐庑殿式屋顶,正脊两端是两个向上倒卷的巨大鸱尾,侧脊前面有两个黑色的兽面脊头瓦。正脊与侧脊上,还可见到几个金属瓦钉。瓦垄之间,板瓦和筒瓦排列清楚,筒瓦头上都有黑色阴影,或为瓦当。正脊之上的中间位置,绘制一朵向上的莲花和莲蕾。两旁是两个身形高大的振翅朱雀。屋脊之上描绘的花鸟等皆非建筑构件,估计与葬俗信仰等具有一定联系。

(四)甬道壁画

▲甬道顶部壁画“神兽图”

▲甬道顶部壁画“神兽图”包括甬道前端门额上和甬道内壁的壁画。门额中部彩绘一只朱雀,口衔草叶,两旁绘着一些云彩和花草图案。甬道内壁两侧的壁画已被破坏殆尽。在甬道内壁顶部绘有一个神兽,挥舞着四肢向下方俯冲。墓道壁画很少使用蓝色,唯独这个神兽大量使用了蓝色。

(五)墓室壁画

墓室内壁四周也有壁画,遭盗掘破坏大部分已无存。壁画原为三层,第一层为星象图,高4.85米,上部保存较完整;下部在东壁残存一个内有三足乌的太阳,西部残存一个内见半个蟾蜍的月亮。第二层为四神图,高为1.9米。第三层为牛车鞍马出行图,高为1.75米。除顶部星象图外,其余大部分已经被盗取。以东壁为例,下层壁画残存部分高0.05—0.5米,中层壁画残留着一只兽爪和身体片段,初步分析,应该为一条龙;下层壁画残留有华盖羽伞的顶部,可能属于墓主人的出行图。在西壁残留有模糊不清的画面,中层是一头虎,下层中心图案似为一人骑一马,前后为随从,南侧有一人肩挎胡床,其余随行人物双脚清晰,腿以上图像模糊。

四

结语

(一)墓葬时代及墓主身份

该墓未发现墓志,只能根据墓葬形制、壁画内容和随葬品特征等,对墓葬的时代加以推测。从墓葬形制和壁画的布局等方面看,该墓与河北磁县湾漳北朝壁画墓(墓主据推测有可能为北齐文宣帝高洋)有许多共性,例如两座墓葬中墓道壁画的白灰地仗层都卷向地面,在墓门上方都建有一道门墙。在中原地区,北朝墓葬中修筑门墙的情况还发现有数例,如洛阳北魏宣武帝景陵(报告称为“压券墙”)、河北赞皇东魏李希宗墓、河北磁县东魏茹茹公主墓等,均有高低不等的门墙。该墓中墓道壁画第一层的布局和题材也体现出较明确的时代特征。北魏以降,墓葬壁画中神兽图屡见,在磁县东魏茹茹公主墓、磁县漳湾北朝壁画墓,以及太原地区的北齐东安王娄睿墓、北齐武安王徐显秀墓和北齐顺阳王厍狄回洛墓的壁画中都可以见到。该墓壁画中仙禽神兽的数量和布局,与磁县漳湾北朝壁画墓最为接近。从墓葬的出土器物来看,由于自东魏到北齐时间很短,陶壶、罐、碗和灶、井等模型明器的形制差别甚微,难以反映较准确的时代变化。对比山西、河北等地的东魏和北齐墓葬,该墓的青釉多系瓷罐见于河北的东魏、北齐墓,太原地区北齐墓葬虽然发现不少,却没有出土过同类多系罐。但从出土的陶人物俑来看,武士俑与太原地区北齐墓的同类器共性较多,而与河北东魏墓所出陶俑共性较少。总体而论,我们初步推断该墓葬的年代应为东魏至北齐早期。

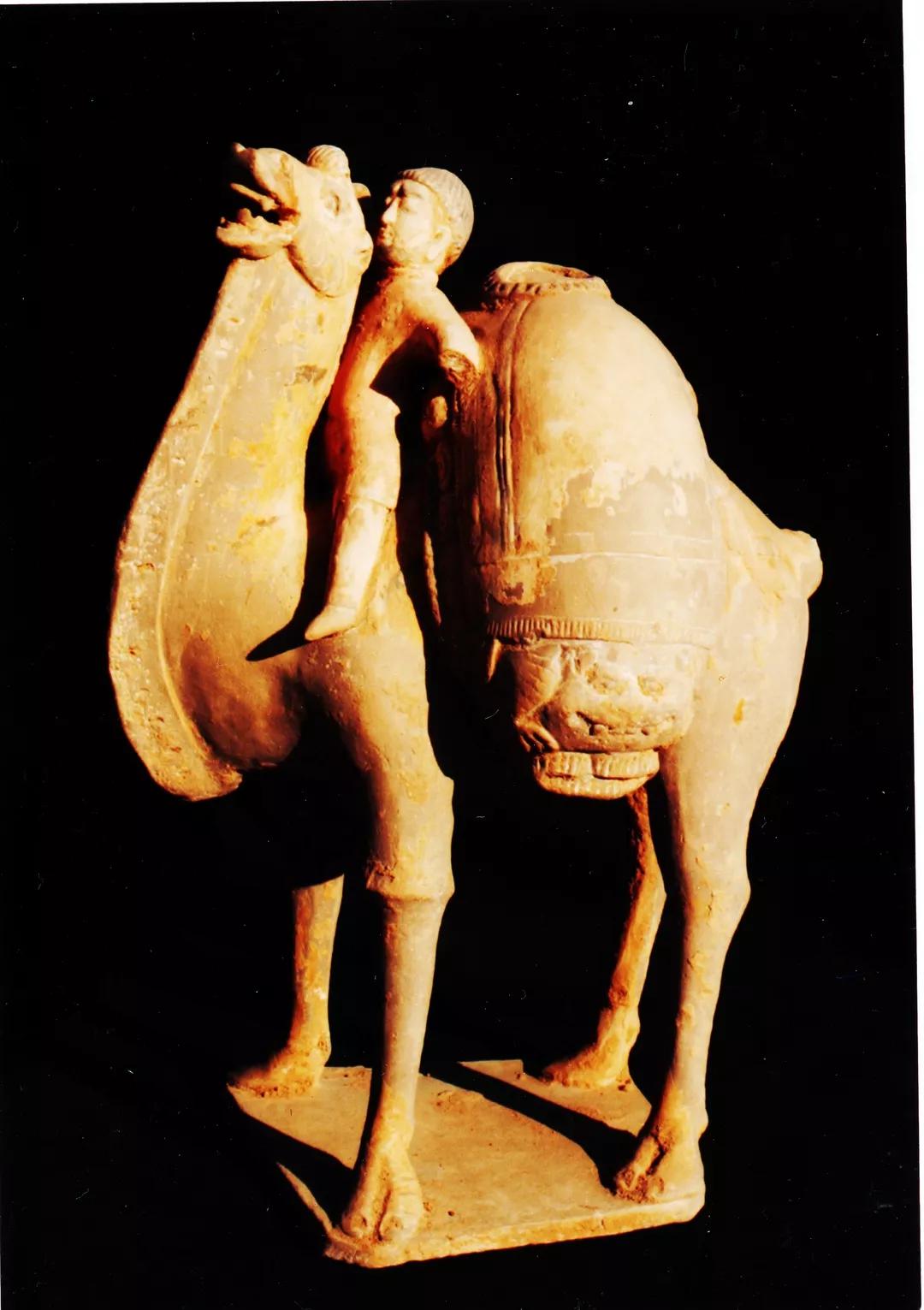

▲大同北魏司马金龙墓出土牵驼俑与陶驼

▲大同北魏司马金龙墓出土牵驼俑与陶驼 ▲太原北齐韩祖念墓出土的

▲太原北齐韩祖念墓出土的载人载货骆驼

因墓志缺失,墓主人的准确身份暂不清楚。但从墓葬规模来看,该墓的墓道长度和宽度虽小于磁县湾漳北朝壁画墓,但都大于东魏茹茹公主墓以及北齐东安王娄睿墓、武安王徐显秀墓、顺阳王厍狄回洛墓。初步推测墓主人身份显赫,位高权重,应该是东魏或北齐统治集团的一位重要人物。

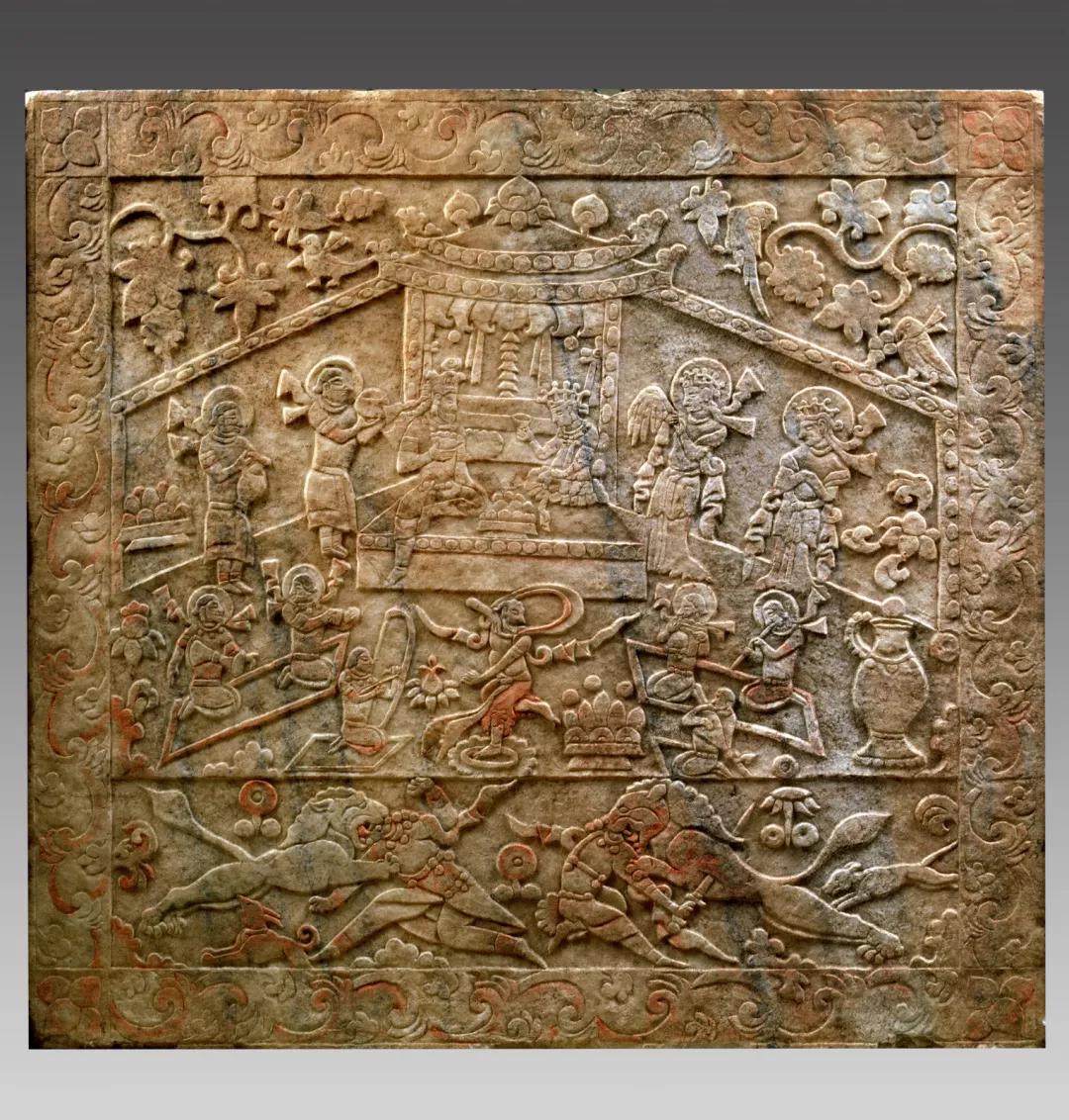

▲北齐徐显秀墓墓室壁画

▲北齐徐显秀墓墓室壁画 ▲太原隋代虞弘墓石椁正壁图像

▲太原隋代虞弘墓石椁正壁图像清代道光年间,在忻州九原岗曾出土过一方东魏刘懿墓志,志文称“魏故使持节侍中骠骑大将军太保太尉公录尚书事都督冀定瀛殷并凉汾晋建郏肆十一州诸军事冀州刺史郏肆二州大中正第一酋长敷城县开国公刘君墓志铭”。据此墓志和相关史籍记载,刘懿与高欢是布衣之旧和儿女亲家,卒于东魏兴和元年(公元539年)。此次发掘的九原岗北朝壁画墓,与河北磁县湾漳壁画墓相比存在许多共性,墓主人的身份地位可能也与刘懿差不多。但上述刘懿墓志具体出自九原岗何处并不清楚,是否与本次发掘的墓葬存在联系,还需要深入研究和多方面寻找证据。

▲北魏宋绍祖墓随葬器物

▲北魏宋绍祖墓随葬器物(二)主要学术意义

1、该墓是忻州市发掘的首座北朝晚期墓葬。据《北史》之《尔朱荣传》、《刘贵传》等文献记载,北朝后期的秀荣郡一带(现今忻州即在其范围内),地方军事力量非常活跃,比如尔朱荣与刘贵,都是当时权倾天下的朝廷重臣,但长久以来,本地区一直没有相关的重要考古发现。该墓的发现,填补了忻州地区北朝墓葬资料的空白。

2、该墓的建造方法有独特之处,最典型的有三点,一是墓道两侧砌筑土坯墙的做法,之前未见先例,反映出古代墓葬营造技术的多样性或地方性差异;二是墓道的白灰地仗倒卷向地面,类似的例子也见于河北磁县湾漳北朝壁画墓;三是在甬道前壁墓门上方修筑门墙、彩绘门楼的做法颇为特殊。北朝墓葬曾发现有修筑门楼和门墙的例子,如陕西华阴北魏杨舒墓的墓门就是一个简易门楼;洛阳北魏宣武帝景陵也有类似一道门墙,发掘简报称为“压券墙”;河北赞皇东魏李希宗墓、磁县东魏茹茹公主墓、磁县湾漳北朝壁画墓也有门墙。北齐墓葬,有的有门墙,有的无门墙。因此推测,此种门墙的源流比较清楚,可能与北朝葬制有关。但像九原岗壁画墓这样修建门墙并在其上彩绘大型门楼的情况还是首次发现,值得深入探讨。

3、该墓的壁画面积较大,内涵极为丰富,许多题材在同时期墓葬壁画中不见。例如内容丰富的升天图、马匹贸易图、围猎图、大型门楼图以及多种样式的人物服饰等,都是研究北朝社会生活、历史文化和军事制度等方面的珍贵资料。

4、墓地壁画第一层的“升天图”内容庞杂,似乎自成体系,其中既包含汉代文化因素,例如许多仙人形象,以及御龙飞行、乘鹤升天、驳食猛虎等内容,反映出北朝晚期墓葬文化和绘画艺术的源流承自战国、两汉的神话传说;同时也有较多北朝新元素,例如许多神兽形象,“神兽图”出现于北魏,流行于东魏和北齐时期,所体现的道教因素较多,佛教因素较少。此部分壁画与磁县湾漳北朝壁画墓相近,但各有异同,御龙飞行、乘鹤升天、驳食猛虎、神兽仙禽等壁画题材,反映出北朝人的生死观念和精神世界,是研究北朝葬俗信仰的重要资料。

5、墓道壁画第二层的“狩猎图”是北朝时期游牧民族狩猎习俗的真实写照,其场面规模宏大,明显不是简单的娱乐或生产活动。结合壁画中隐约可见的旗帜和营寨,推测此类狩猎活动,正是北朝秀荣郡一带某些部落通过狩猎练兵的艺术表现,射猎者应该不是普通猎户,而是部落军队成员。即如《北史》之《尔朱荣传》、《刘贵传》所记,“围山而猎”,“好射猎,每设围誓众,便为军阵之法,号令严肃,众莫敢犯”。这些壁画内容对研究北朝军队的训练方式和装备情况具有重要参考价值。

6、墓道壁画“仪卫出行图”的人物形象,与以往发现的北朝武士俑或壁画人物大多服饰整齐的情况不同,更多表现出喜用兽皮服饰的习俗和勇猛善斗的鲜明个性。“武士出行图”中出现里哦啊胡人形象,对研究北朝时期胡人在中国的活动情况提供了最新资料。

7、门墙壁画再现了一座华丽的北朝门楼,所描绘的大出檐庑殿式屋顶、硕大的鸱尾、形制特殊的瓦钉、结构复杂的斗棋、重叠的额枋、带铺首的三门、栏杆花墙、彩色地砖等,均是研究该历史阶段建筑形式的珍贵资料。

8、北朝时期存在邺城、长安、晋阳等几个大的政治文化中心。此次忻州大型壁画墓的发现,表明当时墓葬壁画在不同地区具有不同源流和特点,同时也加深了对当时晋阳地区民族汇聚状况和文化分布范围的认识。

九原岗北朝壁画欣赏

(请将手机横屏)

文章标题:从奇禽神兽 仙人舞动 勇士狩猎看北朝人的精神宇宙

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。