《湾仔街景》,1976

《湾仔街景》,1976

陈福善在巴拿马度过了5年的孩童岁月,其后随家人迁居香港。如同当时印刷品普及、物料在各地流通,人们的期望也先后乘上了火车在世界流动。不管是20世纪初的巴拿马,还是殖民地、后殖民地时代的香港,它们都成为众望的“新生活”。

50多年后,童年时的巴拿马记忆趋于静默,但陈福善在香港的现代都市生活中不断邂逅原声的回响。1960年代陈福善突然舍弃自己早年的绘画风格,而开始进行“潜意识”绘画语言的实验,那时私人感受的表达开始出现前所未有的公共效应。

Play——玩,行动

日本占领香港的时期,陈福善暂住澳门,他回忆这段时间里常到利为旅酒店跳舞;一次,去往香港的日本战机从头顶飞过,陈福善想到在澳门却可以享受人生而更觉快乐。也许当晚的舞会并非毫发未损——断电、惊恐、酒盏碰撞……几分钟后,爵士乐继续。

陈福善的创作被他的朋友张颂仁比作践行喜悦[1]。“快乐”是在陈福善50岁之后的作品中才实在起来的,他画中的快乐不算单纯,而更像是对“死神”做鬼脸,魔幻而轻盈,如同现代生活伊始,人们实践喜悦的种种障碍与动态。

陈福善生于1905年的巴拿马,其父辈极有可能是巴拿马的第二代华人移民。从19世纪末到20世纪初,中国移民在巴拿马与各种想利用中国劳动力同时又排斥他们在当地定居定业的力量斡旋,这些中国人在巴拿马的生活鲜有稳定。5岁时陈福善和家人迁居香港,9岁其父去世,于是陈福善很早就去香港律师事务所工作,后来他自学绘画并成为香港的“水彩王”。陈福善常常在画展上假作策展人,推荐自己和朋友的绘画;当年他对英国人在香港办的画会不满,便索性自己办。

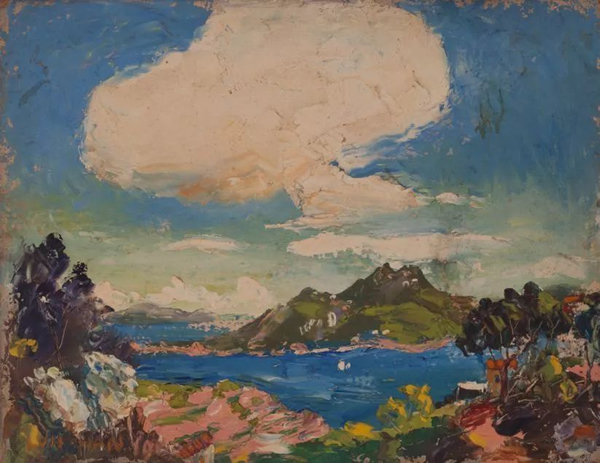

当时的现代主义绘画风潮都被陈福善玩了一把[2],还玩得很私人。在“陈福善”的展览中有其几组在书刊上的涂鸦手稿,其中一页杂志上的十字架被“肢解”成不同人物的头饰。这些印刷品使陈福善对艺术有种得以亲近、“玩弄”甚至“破坏”的便捷和自由。后期陈福善丢弃了其早期的英国写实主义风格,他提到自己不需要再到处行走,他也确实不再离开过香港,而画册、杂志、报刊、电视等等都可以给他启发,通过不断繁衍的视觉感受和联想,从形象中再造新形象。在一些风景画中,他用大色块使物体匀质,在我们熟悉的风景中创造“象中象”,在形象的叠加和晃动中干扰静观习惯,并暗示着观者与周围环境的关系,告诉人们在其中游动起来、行动起来。

形象中的形象传达出一层又一层的信息,如同文法中的隐喻,它指向原意的侧面。这些原意影子般的侧面,反而更为微妙、开放,也预示着现代心理机制的建立。

陈福善1960年代开始绘画实验,从上至下分别是:《无题》,1960s,木板油画,35.5x46cm,陈福善信托收藏;《无题》,1970s,纸本丙烯,58x76cm,陈福善信托收藏;《无题》,1970s,纸本设色,49x77cm,私人收藏。

陈福善1960年代开始绘画实验,从上至下分别是:《无题》,1960s,木板油画,35.5x46cm,陈福善信托收藏;《无题》,1970s,纸本丙烯,58x76cm,陈福善信托收藏;《无题》,1970s,纸本设色,49x77cm,私人收藏。

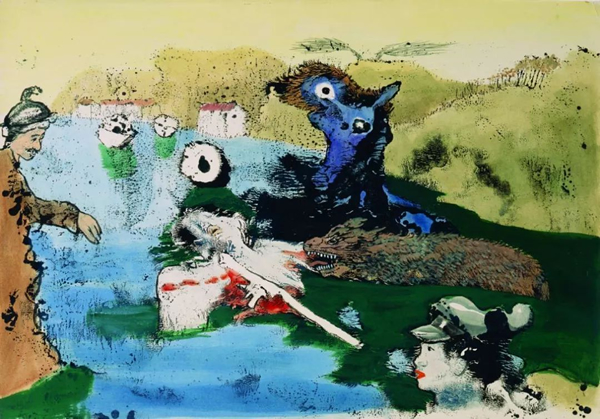

《阿拉法特与他的追随者》,1982,纸本丙烯,44.5x60cm,陈福善信托收藏。陈福善曾说,“我关心身边的事物,但很难说我人生中哪件事最后会化入画里面,人算总不如天算。你记得那时候电视播放黎巴嫩人质事件吗?有一天我发现有幅未完成的画,在角落上居然有个阿拉法特的头像,让我感觉十分惊喜。”

《阿拉法特与他的追随者》,1982,纸本丙烯,44.5x60cm,陈福善信托收藏。陈福善曾说,“我关心身边的事物,但很难说我人生中哪件事最后会化入画里面,人算总不如天算。你记得那时候电视播放黎巴嫩人质事件吗?有一天我发现有幅未完成的画,在角落上居然有个阿拉法特的头像,让我感觉十分惊喜。”

巴拿马回声

19世纪中叶到20世纪初,巴拿马海峡铁路和巴拿马运河两大工程把世界各地的劳力卷入一处,人们各怀新的希望。当时有一种“巴拿马人”(Panama man),他们往往以西印第安人的样貌出现,身着白西装、头戴巴拿马帽,满面春风,口袋里装着鼓鼓的钱。这是巴拿马运河当时的一个广告形象。而现实与之大相径庭,巴拿马劳工的现实命运成为“巴拿马人”的无数个影子。

“巴拿马人”(Panama man),图片来自网络,纪录片《巴拿马运河》(Panama Canal)截屏。

“巴拿马人”(Panama man),图片来自网络,纪录片《巴拿马运河》(Panama Canal)截屏。

当时中国沿海地区很多居民陆续到达巴拿马地峡。从1852年开始的3年时间里,前后1200多名中国人被运到巴拿马做工,只有700名活了下来。有些中国劳工在海上航行中死去。存活下来的一些中国劳工,因为沾染疾病或大麻瘾发作不堪痛苦而自杀,而工程的危险和其所在的热带雨林环境更是每日吞噬着新的生命。幸存下来的有些中国移民后来开始在当地做生意,有些人做得很成功。但是当时巴拿马政府以及当地居民对中国移民排挤打压、敲诈勒索,直到几十年后才渐渐得以改观。

“巴拿马”这个词成了一个有着多层意思、多重现实的隐喻体。巴拿马运河是欧美诸国政治版图上的一个重要通道,尤其是对美国,而对美国个人,情况又变得复杂。罗斯福政府在巴拿马运河上耗费巨大资源,罗斯福也曾亲自到巴拿马查看工程,当时大雨连连,正应了他自己“要看到巴拿马最糟糕的样子”之念。后来罗斯福在信中称他自己恨透了巴拿马,总总一切让他精疲力竭。在移民眼里,修铁路、造运河是种新生活,这确实是新生活,但它可能大与愿违,直到将近一个世纪之后,华人作为整体才在巴拿马渐渐完成了最初的心愿。

巴拿马运河当时是人类用科技征服自然的抱负,如今它被称为现代世界七大奇迹之一。然而整个过程中,诸多复杂性和人类群体的不同期待,以非线性的形式彼此相撞又妥协,并且从未达成一个完整不破的结论。在外界承诺的种种机会下,每一个个体似乎都失去了实施愿望的能力;几十年后的巴拿马华人生活改善,并不是巴拿马运河的原意,但却和“巴拿马人”有了些许共鸣。

《难民船》,1980,纸本设色,69x135cm,陈福善信托收藏;

《难民船》,1980,纸本设色,69x135cm,陈福善信托收藏;

《无题》(怪兽图),1983,纸本设色,51.5x138.5cm,陈福善信托收藏;

《无题》(怪兽图),1983,纸本设色,51.5x138.5cm,陈福善信托收藏;

《无题》(弄潮儿),纸本设色,1980,69x134cm,陈福善信托收藏。

《无题》(弄潮儿),纸本设色,1980,69x134cm,陈福善信托收藏。

《吐舌头的人》,1968,纸本丙烯,102x152cm,陈福善信托收藏;

《吐舌头的人》,1968,纸本丙烯,102x152cm,陈福善信托收藏;

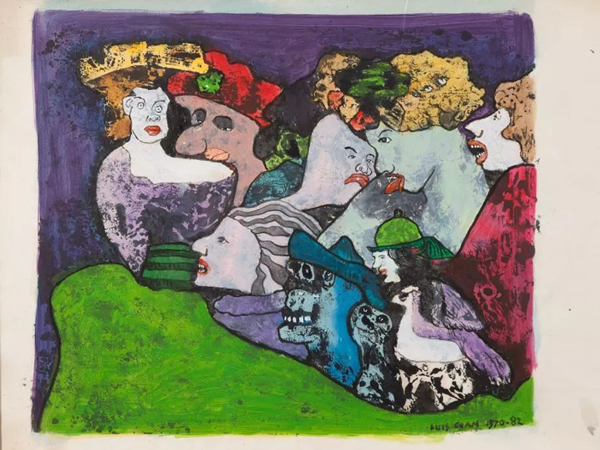

《无题》,1968-1982,布面丙烯(墙纸),53x96cm,私人收藏;

《无题》,1968-1982,布面丙烯(墙纸),53x96cm,私人收藏;

《无题》(沉着的脸),1970-1982,纸本丙烯,77x79cm,陈福善信托收藏;

《无题》(沉着的脸),1970-1982,纸本丙烯,77x79cm,陈福善信托收藏;

无题》(调头走),1969,纸本丙烯,76x153cm,陈福善信托收藏;

无题》(调头走),1969,纸本丙烯,76x153cm,陈福善信托收藏;

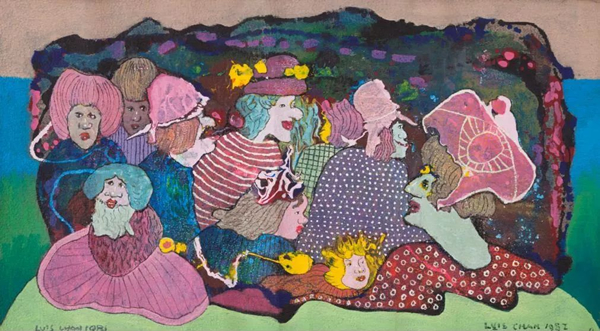

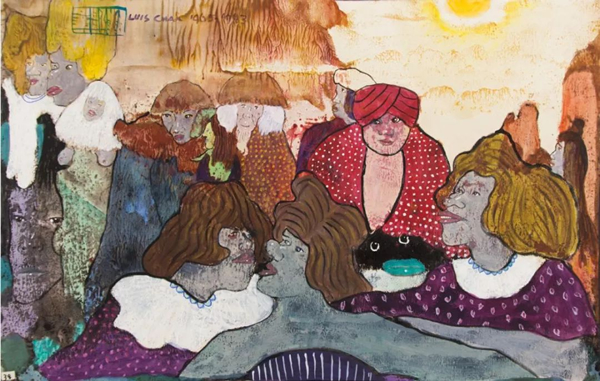

《无题》(众女士的新发型),1965-1983,纸本丙烯,47x75cm,上海当代艺术博物馆收藏。

《无题》(众女士的新发型),1965-1983,纸本丙烯,47x75cm,上海当代艺术博物馆收藏。

抛开回头看的线性概念,在任何一个特定时间里,一个综合而碎片状的巴拿马可能才更加真实。它更像一个孩子的视角,并且有趣地成为一种现代艺术的语言特质——碎片、发光,并以每一个碎片指向完整和当下。那会是怎样的一个“巴拿马”?茂密的热带雨林植物、长长的毒蛇和火车、铁路沿岸的无数十字架、高空中作业的技工、巴拿马帽、街头不同肤色的男女和他们奇怪生硬的语言,钻机、哨子声,还有音乐声……

“巴拿马运河”犹如一个现代隐喻:它展现了工业时代毁灭与制造的瞬间交替,机会与自我消耗的同时存在——“威胁”与“快乐”并存,“舞会”与“轰炸机”具有同等的力量;同时它预示着碎片的意义,不断回响。

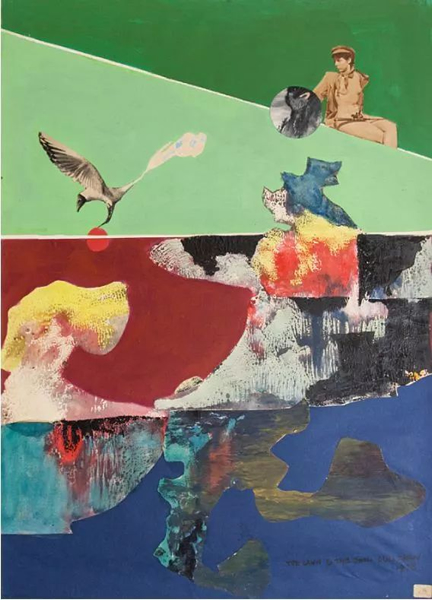

《池边草坪》,1978,综合媒材、拼贴、纸本,76.5x55cm,陈福善信托收藏;

《池边草坪》,1978,综合媒材、拼贴、纸本,76.5x55cm,陈福善信托收藏;

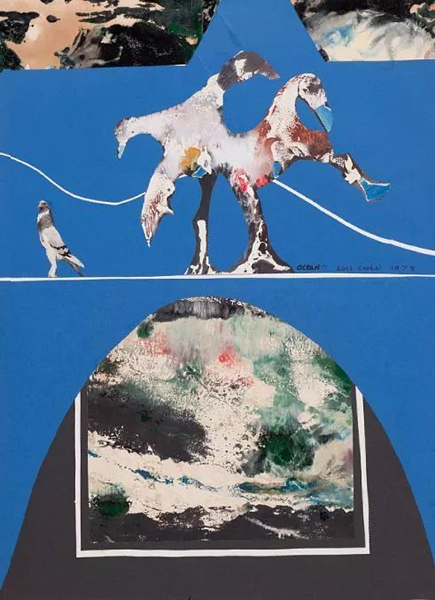

《海洋之九》,1978,综合媒材、拼贴、纸本,76x56cm,上海当代艺术博物馆收藏。

《海洋之九》,1978,综合媒材、拼贴、纸本,76x56cm,上海当代艺术博物馆收藏。

“潜意识”——一种表达与现代心理机制

在现代生活中,表达具有了急迫性。文学、艺术不再是静态的欣赏对象,现代舞会也不仅是“我跳你看”的仪式,而成为群体的行动,这种行动伴有情绪流动和肢体表达。这一点与陈福善后期所追求的绘画语言如出一辙——他喜欢跳舞,也喜欢办舞会——这不完全是巧合,现代舞会中的身体体验渐渐转化成陈福善视觉语言表达的动机。

早在20世纪50年代,陈福善就很留意“意识或情绪的表现”。他在书中提到:

步入那个境界的深处,人是自由自在的。他能逃避现实和客观世界的积习……当我们幼龄时,心灵上并没有如此一种鲜明的分野的。小孩子白天做梦,是溶混着真实的生活。情感和热情来得愈加表面化,那么“想象的生活”便被营养着而加以表现出来了。以后我们觉得我们的情感很多受到压抑,直至我们竟生发出两个名为内在的和外在的因素。可是内在的我是个真我,真的回响,这个回响常常要力图表现出来的……[3]

1962年陈福善的作品在香港大会堂的展览中落选,从此他开始绘画语言的现代性实验。其实更为重要的是,在1960、1970年代左右的香港,旧有的视觉语言已经不足以表达人们即时的情感,反而割裂了真实生活和私人感受间的整体性。而另一方面,私人感受的表达开始具有前所未有的公共效应。化妆舞会、舞厅、咖啡馆、电影院,那时正随着西方资本一起来到香港。

《相处》,1979,纸本设色,68.5x134cm,上海当代艺术博物馆收藏;

《相处》,1979,纸本设色,68.5x134cm,上海当代艺术博物馆收藏;

《无题》(聚会),1981,纸本设色,69x134cm,私人收藏;

《无题》(聚会),1981,纸本设色,69x134cm,私人收藏;

《阿拉伯旋律》,1968,纸本丙烯,51x152cm,陈福善信托收藏。

《阿拉伯旋律》,1968,纸本丙烯,51x152cm,陈福善信托收藏。

当年美国建巴拿马运河时,直到工程快要完成才开始在巴拿马兴建舞会、学校、俱乐部等,而当时很多在巴拿马的工程师和家属已濒临精神崩溃。而在20世纪,公共文化娱乐生活往往和西方资本更为同时地输出并在当地发展。“快乐”有了更多的感官刺激形式,现代公共文化生活的发展也使得私人情感的表达有了空前的共鸣,个体的表达出现原始的“共舞”形态。不管是在陈福善定期举办的舞会上,还是在他画中人物奇幻的聚合间,仿佛人们都在通过行动和表达建立起一个自我不断更新、重生的机制。

在陈福善的绘画中,人物群体常常失去明显的中心位置,他们在画面的不同方向生动或暗淡,飘零的个体在回转间衔接,互扰又共生,并形成节奏多变的完整画面。那些外形扭曲、异化的人物犹如多变又无以名状的情绪和意志的化身。陈福善是有意识地要去表达潜意识的,他探索马克斯·恩斯特等艺术家的创作,借助潜意识和画面痕迹不断牵引下一步,在某种迷离、“出神”(trance)的创作状态中自由表达,以此获得新的生命力。

潜意识如同棱镜,它围绕着精神内核繁衍镜面,将其倒影分割成碎片浮出水面,不断泄露内核真相。这棱镜不是什么新发明,它和隐喻、神话一样,让信息表达出现连续性和同时性。但不一样的是,潜意识把“多层性”嵌插在人类的心智结构上,让我们得以在现代社会日趋复杂的体系中建立起另一重心理现实。陈福善在玩弄这个多棱镜之时,偶然瞥见一片更为广袤流动的河源,便把都市中骚动的众生暂时安置在一个神话和光晕隐现的天地中。

《无题》(穿条纹长裙的人物),1979,纸本设色,134x68.5cm,陈福善信托收藏;

《无题》(穿条纹长裙的人物),1979,纸本设色,134x68.5cm,陈福善信托收藏;

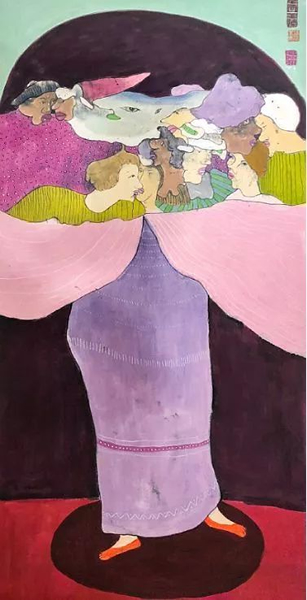

《无题》(紫衣女子),1981,纸本设色,136x69cm,陈福善信托收藏;

《无题》(紫衣女子),1981,纸本设色,136x69cm,陈福善信托收藏;

《无题》(日夕团聚),1987,纸本设色,82x147cm,私人收藏。

《无题》(日夕团聚),1987,纸本设色,82x147cm,私人收藏。

注释:

[1]张颂仁曾提到陈福善的艺术“就是为喜悦实践的活动。现世的困厄忧虑,生命的无常飘忽,竟然都能被消融而共存在一种奇幻境地中,让我常觉不了思议。”

[2]张颂仁在“陈福善”展览对谈中谈到他所知晓的陈福善。

[3]引自《福善论画》

主要参考文章及资料:

1.《中国人移居巴拿马的历史进程》,作者:管彦忠,见《拉丁美洲研究》2002年第二期。

2. 纪录片《巴拿马运河》(Panama Canal),American Experience制作,Stephen Ives导演。

3.《艺术治疗与诗意地带》(Arts Therapy and the Zone of the Poetic),作者:艾琳·科普西(Irene Copsey),见《艺术世界》2018年十月刊。

文章标题:现代性快乐和巴拿马回声——陈福善的“喜悦实践”

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。