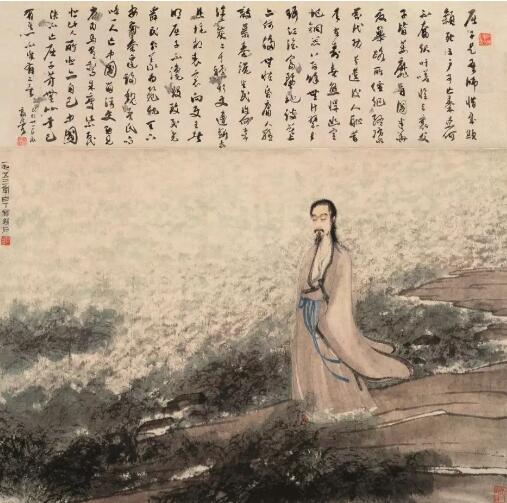

傅抱石 屈子行吟图

纸本 设色 62 cm×88 cm

1953年 藏地不详

款署: 一九五三年白下写,抱石。

钤印: 抱石私印(白文)

傅抱石与屈原有着很深的渊源,中学时期就对屈原着迷,在日本留学期间,他曾临摹过老师横山大观的《屈原》,除了受老师的影响,他对屈原的热爱究其原因是对屈原人格魅力的敬重。1942年到1953年,他先后画过至少七幅《屈子行吟图》,都是画屈原行吟于江滨将投江之情景,当时正值抗日战争时期,所作的屈原像是为了表达爱国抗日情绪。1942年7月首帧屈原大幅画像完成:沧浪之水,烟波浩渺,屈原长发披散,颜色憔悴行走在散乱摇曳的芦荡中。郭沫若专为此题写了长诗:“屈子是吾师,惜哉憔悴死。三户可亡秦,奈何不奋起?吁嗟怀与襄,父子皆萎靡。有国半华夏,筚路皆经纪……中国决不亡,屈子芳无比。幸已有其一,不望有二矣!”可谓寓意深远。

本幅《屈子行吟图》创作于1953年,恰逢屈原逝世2230周年,世界和平理事会通过决议将屈原作为年度世界四大文化名人,号召全世界人民开展纪念活动。为呼应世界保卫和平大会,文化部决定由郭沫若、游国恩、郑振铎等人组成“屈原研究小组”,收集、整理屈原作品。傅抱石受到了全国纪念屈原气氛的感染,开始了《屈子行吟图》的激情创作。画家将屈原置身于一个烟波浩渺、无边无际的湖边。加之秋苇、水草的荒凉,将气氛渲染得非常悲壮。屈原眼窝深陷,但却精气逼人,披散的长发和宽大的袍袖在江风中飘荡,深沉伟岸,忧思重重。在人物刻画上比较内敛,情绪上虽没有40年代所创作的屈原那般激动和悲愤,却把屈原愤世嫉俗的孤高品性,威武不屈的铮铮骨气,忧国忧民的政治家抱负,奔放的诗人气质,纵有报国之才、效国之志却不得重用的惆怅,看穿楚国的未来结局却又无力回天的悲悯,都淋漓尽致地表现出来。他对屈子“钦慕之,想象之,心摹而手追之”,在平淡质朴的画面上不经意流露出画家的内心向往。

傅抱石

?此外,他还将1942年郭沫若于旧作《屈子行吟图》的题诗,从原画上截取,重新装裱在这幅新画上,书画交融,书以画名,画以书名,成为一时的美谈。

屈原《离骚》尾声再赏,纪念屈原:

何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。

邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。

扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。

朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。

凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。

麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。

路修远以多艰兮,腾众车使径待。

路不周以左转兮,指西海以为期。

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。

抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。

奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。

陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。

仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。

乱曰:已矣哉!

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

释文:

彼此不同心怎能配合啊,我将要远去主动离开他。

我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。

云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。

清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。

凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。

忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。

指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。

路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。

经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。

我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。

驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。

定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。

演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。

太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。

我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。

尾声:“算了吧!

国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。

既然不能实现理想政治,我将追随彭成安排自己。”

文章标题:端午 | 傅抱石笔下的屈原

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。