刘文西是中国美术史上开宗立派的大师,是中国人物画的活化石,是当代画坛的一面旗帜,是中国美术事业发展和建设史中里程碑式的人物。他的一生坚持源于人民、为了人民的创作方向,是践行艺术创作“扎根人民,扎根生活”“服务人民,服务社会主义”的楷模。

刘文西创作了一批批彰显中国精神展现时代风采的精品力作,他的一生是笔耕不辍黾勉奋发的一生,是不忘初心坚守使命的一生,是书写人民赞誉时代的一生。他的绘画,代表着中国画写实风格的发展方向;他的艺术精神,就是中华民族自强不息的奋斗精神,他是中国现代美术史上一颗璀璨的明珠。

送行

吊唁

部分艺术家们对刘文西老师的追思

老师走了,但是他的精神永恒

杨晓阳

惊闻刘文西老师去世,悲痛欲绝。消息来得太突然,我一时无法接受!

刘文西老师的去世,是中国美术界一个巨大的、无法弥补的损失。

我追随刘文西老师45年,从15岁开始跟刘老师学画。我看到他用一生的时间践行毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,全心全意地以他自己的艺术实践和丰硕的创作成果为人民服务,为中国的文化事业做出了巨大的贡献。他永远是我们学习的榜样。

刘文西老师15岁离开他的家乡浙江嵊县,进入上海育才学校,受到了新中国美术的专业的教育。那本王琦先生赠送给他的《在延安文艺座谈会上的讲话》的小本子,指导了他一生的为人处事、创作、教学和所有的美术工作。刘文西先生也因此一生坚持坚持以人民为中心,全心全意为人民服务。他经常背诵毛主席在延安文艺座谈会上的讲话的金句:“为什么人的问题,是一个根本问题,原则的问题。”他不断地学习讲话精神,讲话精神也不断指引他向前的艺术道路。

在超过半个世纪的艺术实践中,刘文西老师在陕北度过的春节超过60次。他长期地深入生活、深入延安革命老区,创作了大量反映中国革命内容的历史画、主题画。他深入陕北、表现人民,用画作记录了陕北以及中国大西北70年来翻天覆地的变化,反映了生活在这片土地上的劳动人民的生活状态和喜怒哀乐,反映了他们通过奋斗、改革从艰苦生活中创造出幸福生活的整个过程,他和陕北几千个老乡都成了好朋友。

刘老师在陕北劳动人民中间有很好的口碑,大家都把他当成自家人。他不但了解他们的生活,还关心他们的生活、照顾他们的生活、支持他们的各项工作,真正地跟陕北人民打成一片、融入其中。刘老师体会他们的思想感情,表现他们对于走向现代化的各种想法,用自己的画笔为陕北人民传神写道,为陕北改革开放以来取得的巨大成就树碑立传。

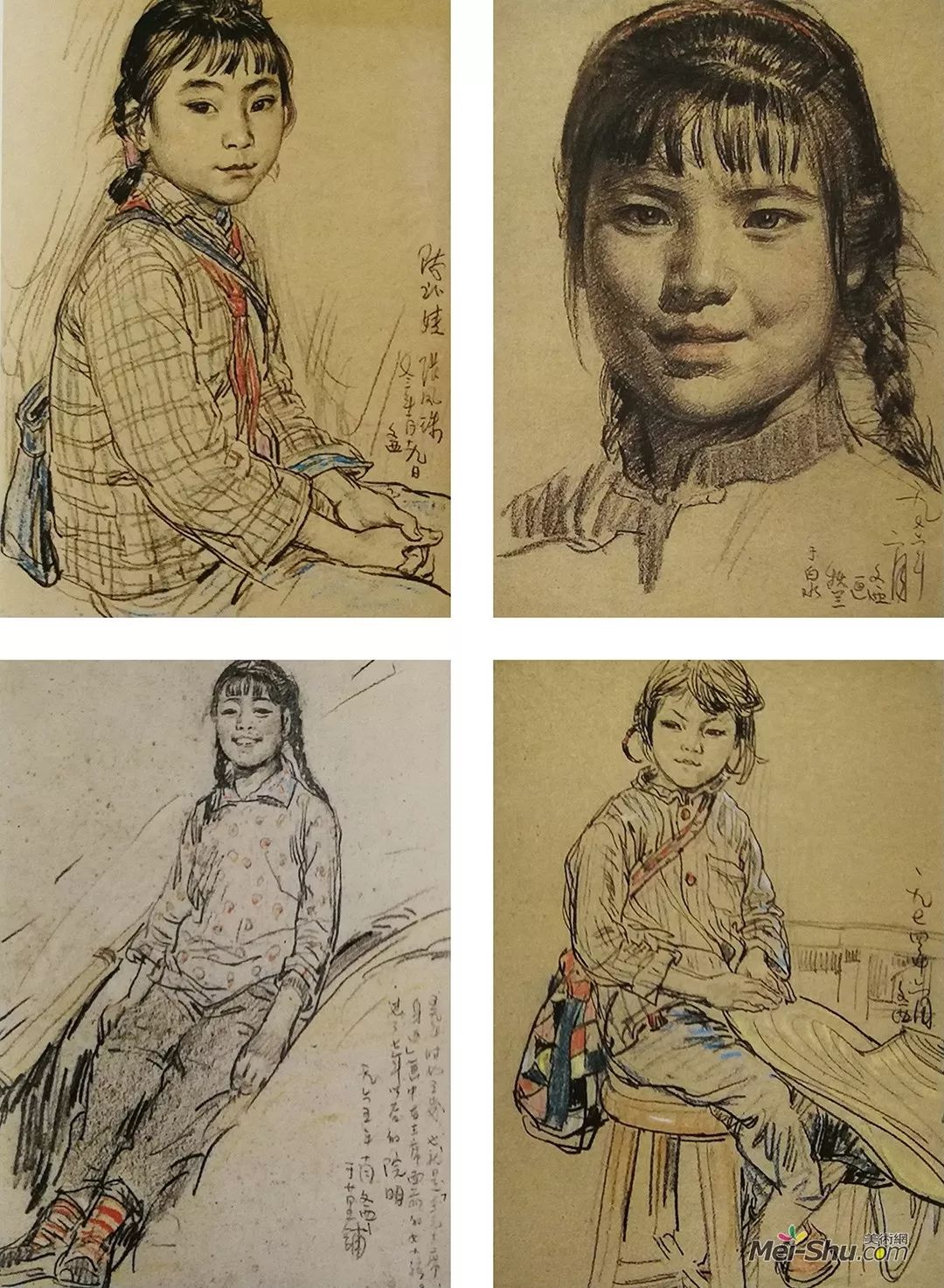

刘文西老师一生坚持正确的文艺方向,在全国画家中堪称楷模。他在中国画的创新方面独树一帜、开宗立派,形成博大雄强、气势恢弘的具有北派现实主义风格的写实人物画派——“黄土画派”。他的作品中西结合,既遵守严格的西方造型体系,又注入中国画写意精神。他的素描不但表现出西方科学的构图、透视、解剖、质感、量感以及整体和局部的关系,又有厚重、概括、简约的风格,画面线条凝重,用金错刀般的线条刻画人物,从内心性格到外在形状皆无可挑剔。

刘文西作品大气、简约,以奔放的用笔和北方山岳般苍茫雄厚的画风体现出黄土高原般深厚内涵和个人风格。代表作有《毛主席和牧羊人》《祖孙四代》《书记和老农》《转战陕北》以及长达二十年创作的《陕北四部曲》等。《陕北人》是一百多米的长卷,集中体现了陕北的春夏秋冬。表现丰富大场面的作品《陕北四季》,其中的每一个人物都有生活原型,每一部分的刻画都有多达几万张的写生作为底稿。这一长卷无论是题材、内容还是构图、人物刻画、用笔用墨,都体现出一代大师的独特手笔。他深入生活,表现生活,为这个时代树碑立传的一生,必将为中国美术史增添厚重的一页。

刘文西老师长期在美术学院工作,从年轻教师到院长,再到担任中国美协副主席,以及多种文化事业的领军人物,他对中国美术人才的培养同样做出了巨大的贡献。他有一套从理论到实践的完整教学体系。他身教多于言传,学生们无不终身受益。他从基础的写生入手,他的写生功底扎实,速写迅速生动,大量构图储备为创作打下了丰厚的基础。他的人物刻画整体而深入,并且强调个性、形式感和程式,风格突出、思路清晰,尤其擅长多人物、大场面的组合。从工笔到兼工带写、简笔大写意,从重彩到水墨,从小品到巨幅长卷都极为得体。

在教学中,刘老师以一位开宗立派大师的姿态,培养了大批学生,像王子武、杨力舟、王迎春、崔振宽、郭全忠、王有政、张立柱、马西光等,在全国享有盛誉。他在辅导学生的过程中,示范作品耐心认真,指出的所有问题都切中要害,偶尔改画更是立竿见影。几代中国美术后学,几乎都曾临摹过他的作品并深受影响,可谓桃李满天下。

除了创作和教学外,在西安美术学院任系主任和院长期间,刘老师还组织了大量的教学活动,他强调深入生活,以创作带动教学,因此在办学和组织美术活动的过程中,不断组织各种大型展览和采风活动,创立“黄土画派”。他不但自己创作,有丰硕的成果,还带领他的学生和一大批志同道合的同仁成立了“黄土画派研究会”,每年组织深入生活、表现生活,其大量的创作和组织的各项活动都产生了巨大的影响。他的“黄土画派”有主张,并坚定践行毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神。刘文西老师组织了一批基本功扎实、创作态度认真,对表现生活和表现劳动人民有感情的画家,组成了黄土画派强有力的画家团队,不断创作出表现生活的好作品。他强调“熟悉人、严造型、讲笔墨、求创新”,他这四句话是在其文艺方向指导下的黄土画派的具体要求,也是他的理论主张。黄土画派有领军人物,有强有力的团队,有学术主张,有活动,有活力,每年都会创作出一些作品。经过多年的积累,黄土画派的影响也逐渐遍及全国,走向国际。刘文西老师也在其教学培养人之外,进一步推进比较成熟的、基本功强的画家,他的影响还在扩大,随着历史的发展,必将显示出更持久的影响力。

刘文西老师还做了大量的公益事业。他不断地为地震、水灾、旱灾、下岗职工、留守老人,留守儿童,边远穷苦地区伸出救援之手。多年来,他以大量的作品回馈社会,在画家中起到带头作用。我们跟随他几十年,在各个方面都能从刘老师身上感受到巨大的正能量,并且不断受到教育和启发。在他的带领下,这个团队对中国美术事业做出了全面的贡献。

刘老师走了,他的事业还在继续。刘老师走了,他的精神永恒!我们怀念刘文西老师,在刘文西精神的指导下,我们还要认真总结他一生各个方面的成就,展开对他的作品深层的理论研究,还要把他的教育事业继承下去,为国家培养更多的高、精、尖人才。

刘老师是中国美术的高峰,高山仰止,我们后学一定会继承他未竟的事业,在中国文艺从高原到高峰的过程中作出不断的努力。

刘老师安息,刘老师走好。中国美术和中华民族的伟大复兴,必将如您所期,将为全人类作出更大的贡献!

要以先生为榜样,为艺术为人民

刘文西先生是我的老师,他出生在浙江,但扎根于西北,是中国画、人物画的活化石和当代画坛的一面旗帜。他的离世,是中国美术界及美术发展上不可弥补的损失。刘文西先生是中国美术事业发展和建设史上里程碑式的人物,他将革命现实主义和革命浪漫主义有机结合,是中国画新时代发展的丰碑式代表。这是位扎根生活、扎根人民的艺术家。刘文西先生赴陕北采风创作100余次,足迹遍布26个县,结交了数百位农民朋友,画了上万张速写,创作出展现陕北风貌的精品力作。他曾说:“艺术家必须始终遵循以人民为中心的创作导向,艺术的根应深植于人民中间,如果不真心地深入生活,不真心地爱着人民,就登不上创作的高峰。”“《黄土地的主人》画的是陕北农民。无论时代如何变,陕北人的正直、勇敢、淳朴、善良一如往常。而且,这些元素越来越有价值,越来越具备民族精神的象征意义。在新时代,没有规模的作品是对不住这个时代的。”刘文西先生是以画陕北而成为大家的,可以说是陕北成就了他,他也塑造了陕北。人们不会忘记。作为中国人物画创作中的里程碑人物,刘文西先生的艺术创作是不可多得的教科书式教材。20世纪五六十年代,以石鲁、赵望云、何海霞等为代表的一群活跃在西安的中国画创作家,继承古法、大胆创新,探索出了一条以表现黄土高原古朴倔强性格为特征的山水画和表现陕北农民勤劳淳朴形象的人物画风格道路,随即在中国画坛引起了巨大轰动。在他们“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术主张下,饱含浓郁地方色彩的“长安画派”由此形成。五十年后,在原“长安画派”先贤们活动的故地西安,以国画大师刘文西为代表的一群致力于反映陕北风土人情、歌颂黄土地革命历史和民族个性的中国画画家,自发组成了“植根黄土画人民,表现时代出精品”的“黄土画派”。刘文西先生就是黄土画派的创始人。1962年他创作的水墨人物画《祖孙四代》,以粗犷有力的笔墨塑造了陕北高原上祖孙四代的形象,带给人们极大的震撼。刘文西的作品靠形式、语言、技巧取胜,他通过这些表现手段,不断强化形象内在意味的表现力和感染力。同样重要的是,他坚持塑造形象的独特性、生动性、真实性占据统领一切的地位。刘文西应该是当代中国画坛的一面旗帜。在当今时代,他的这种创作精品力作的方法和规律,尤其显得可贵。人民是文艺创作的源头活水,一旦离开人民,文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳。刘文西先生正是践行艺术创作扎根人民、扎根生活、服务人民的标杆。他在艺术创作和艺术教育方面的杰出贡献,是全国美术教育工作者的范本,我们要以先生为榜样,为人民为艺术,为中国文艺事业做出更多贡献。

刘文西老师在中国美术界有四大贡献:一、他是中国美术事业发展和建设史中里程碑式的人物,他将革命现实主义和革命浪漫主义有机结合,是中国画新时代发展的丰碑式代表。二、刘文西老师是践行艺术创作“扎根人民,扎根生活”“服务人民、服务社会主义”理念的典型人物。三、刘文西老师是中国人物画创作中的里程碑人物,他的艺术创作是不可多得的教科书式的教材。四、刘文西老师一生的艺术创作为中国美术史的发展增添了华彩乐章。他的作品题材、内容都是当代中国美术界顶峰式的代表。特别是他创作的百米长卷《心中有人民》将永垂史册。

我作为刘老师的学生,数十年来在做人、做事,从事艺术创作方面在老师那获益匪浅。刘老师在艺术创作和艺术教育方面的贡献可以被看作我们美术教育工作者的范本。作为西安美术学院现任院长,我在这个工作岗位长期得到刘文西老师的鼓励和支持。今后我们将继承延安精神,以先生为榜样,将长安画派、黄土画派发展好、建设好,为陕西文化艺术事业做出更多的贡献。

画坛巨擘 一代宗师——怀念刘文西老师

王西京

没有想到刘文西老师会这样匆匆离我们而去。这些年我们一直在担忧他的健康,有多少次在病魔的缠绕下,他几经抗争依然能从容乐观的走近我们。尽管身体消瘦了许多,但目光还是那样炯炯有神,他手中的画笔从未停顿,表现黄土地上陕北人的百米长卷还在不断延伸。一个有着强大生命力的老人,在医疗条件完备的今天,不容我们去怀疑他一定会创造生命的奇迹。

这次他是真的走了,长安画坛的又一颗巨星陨落了。这个现实让我一时还接受不了。噩耗传来,正在非洲写生、正在穿越塞伦盖蒂大草原途中的我,一时陷入极度无言的悲痛,无尽的追思与感伤之中。从六十年代初,我在美院附中时认识刘老师,在半个多世纪的风雨岁月中,我们有太多太多难忘的回忆。学校那些年,我们没少去他的画室,看他作画,听他谈艺,借他的作品临摹,他谦和而儒雅,从未觉得我们烦。文革中他被批斗,我们尽力设法去保护他,让他少受一些折磨。他在白水农场劳动那几年每次回西安他都会住在我家里,我们坐躺在一个被筒里常常彻夜长谈。这让我常想起他画的《炕头夜话》。那时他的心绪很坏,有许多揪心之痛。我怕他想不开还教会他吹笛子以解他农场放羊时的孤寂;秦文美时期我们还合作创作了国画《延安新春》并参加了第四届全国美展。1980年经他向黄胄;丁鼎文推荐,我去了文化部中国画创作组,历时半年,在全国大家名家云集的创作组里我是最年轻的一个,这是我艺术人生中极重要的一段经历。我在西安日报工作期间,为加强基层新闻骨干的业务能力,常常会举办一些美术基础培训班,那时总会请刘老师给他们讲课。刘老师说:“你怎么会想到让一个大学教授去作基层美术辅导”。尽管这样说,他每次都会去而且讲的非常认真,深受学员们的爱戴。陕西省四届美协换届之后,他十分关心协会的工作,并鼓励我放手去干,协会几乎能有邀请他的活动,他都能积极参加,特别是一些赈灾、慈善等公益活动,他每次都是最先到场,这极大的激励了四届主席团成员的工作热情,鼓舞了全省的美术工作者。就在去年他病重住进海南医院,我去看望他时,他躺在病榻上拉着我的手还在询问我们的基础设施建设进展怎样,长安画派纪念馆落实了没有,还在关心美协的换届班子的组建问题,我临走时他还附耳叮嘱我不要太累,不要顾了工作,误了创作……我当时心里一阵酸楚,这样一位情系陕西美术的画坛长辈,一位钟爱美术事业的艺术赤子,怎么能不让你由衷的感动与敬仰呢!!!

刘文西,一个中国现代美术史上不容忽视的名字,一位为中国美术教育和中国画创作、创新作出杰出贡献的美术家,在他七十年的艺术生涯中,他始终如一的坚持扎根生活,表现人民,讴歌时代。创作出了一大批无愧于这个时代的经典力作。在陕西美术沉寂的那些年,他毅然扬起黄土画派的大旗,聚集了一大批陕西美术的精英人才。溶身生活、努力创作,为后长安画派的崛起注入了活力;也在中国当代画坛掀起了一股强劲的西北风。他把他的一生奉献给了陕西的黄土地,陕西的人民、陕西的美术事业,为陕西的文化赢得了太多荣耀,从而成为陕西美术乃至西北美术的一面旗帜;他的艺术实践与艺术精神激励着一代又一代陕西美术的后来者去为长安文化精神的永续与再创辉煌不懈的去努力,从而成为复兴陕西美术大业重要的精神力量。

今天他匆匆而去,留下了多少身后的事情,也留下了多少深深的遗憾,我们呼吁了多少年的刘文西艺术馆何时才能建成?了却他的这一遗愿。我在想,刘文西与陕西GDP的增长有多少直接的联系,有多少人会真正理解他的文化价值和精神价值。他留给我们的数以万计的艺术佳作,那是属于陕西弥足珍贵的文化遗产和精神财富,没有他的艺术馆,这些珍品将如何安身?我们不敢设想它会流向北京、流向浙江还是流向市场;还有对他的艺术思想、学术观念、创作经验的抢救与梳理又有多少事情要去做。回想石鲁、赵望云、王子云等先生身后的事已经让我们有切肤之痛,难道这种历史的遗憾,还能再重演么!就我们这一代长安画坛的后来者、志同者还能再呼吁多少次,留给我们的时间还能有多少……。冥冥苦思中不觉眼睛已经模糊了,心头拂过一阵阵寒冷与凄沧。

东非草原的深夜这时显得像死水一样的沉寂,从南印度洋上吹来的季风竟让赤道线上的塞伦盖蒂大漠有入冬一样的寒意,我遥望长安,魂牵梦绕,这是一个思念、感怀与苦泪交织着的不眠之夜。

2019年7月8日夜

于坦桑尼亚

挽联

作品

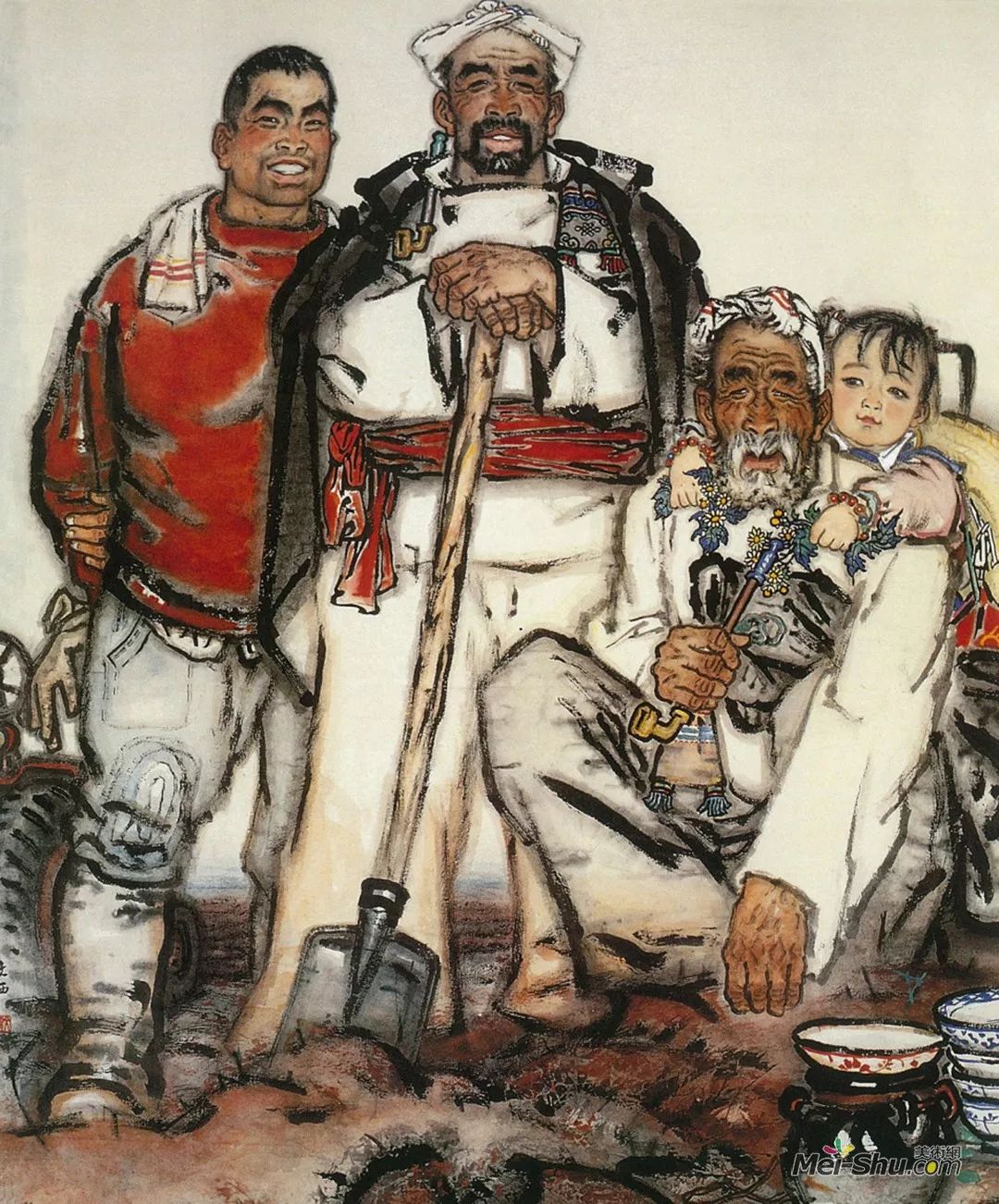

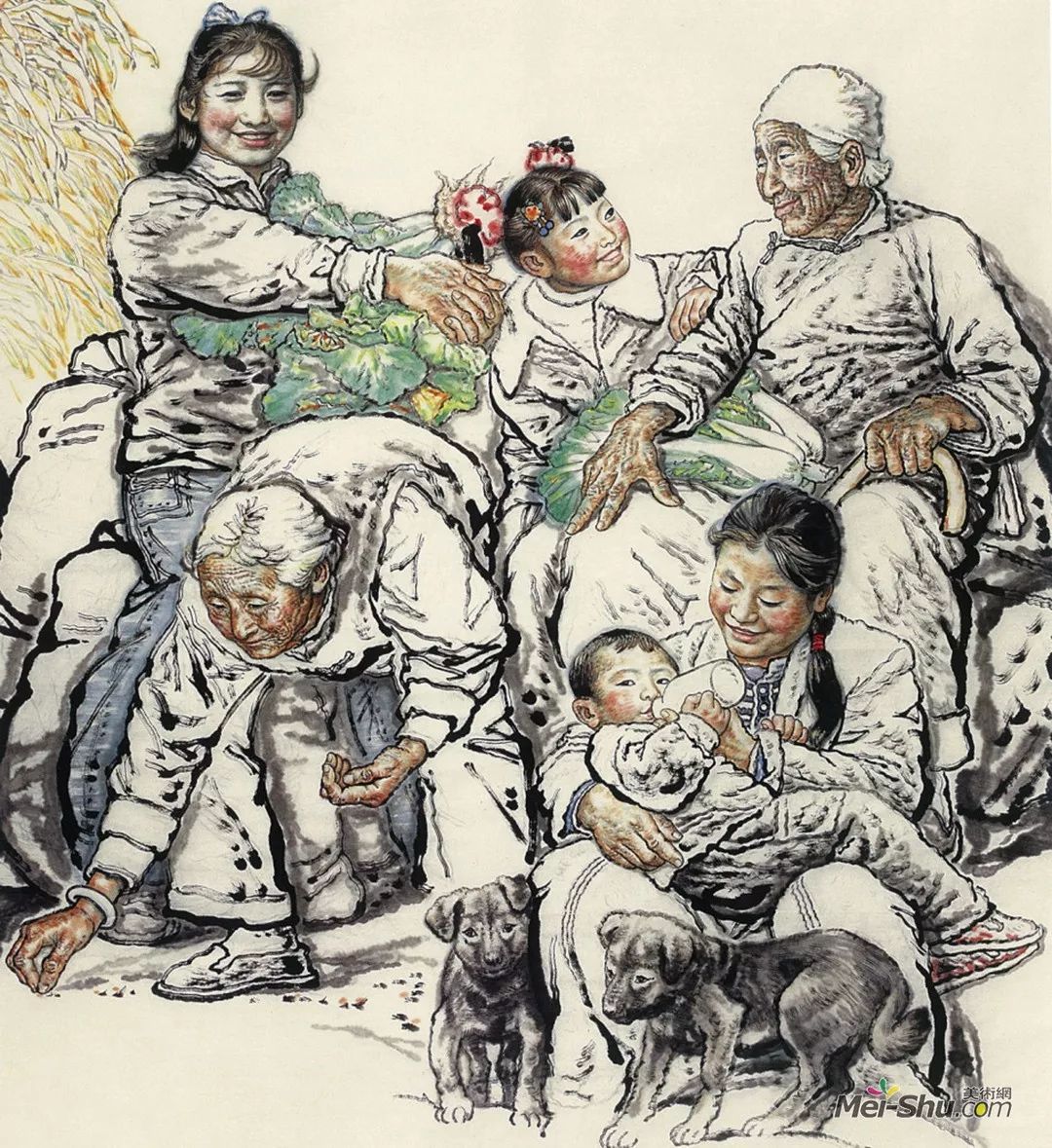

▌《祖孙四代》 119cm×96.6cm 1962年

▌《同欢共乐》128cm×91.5cm 1962年

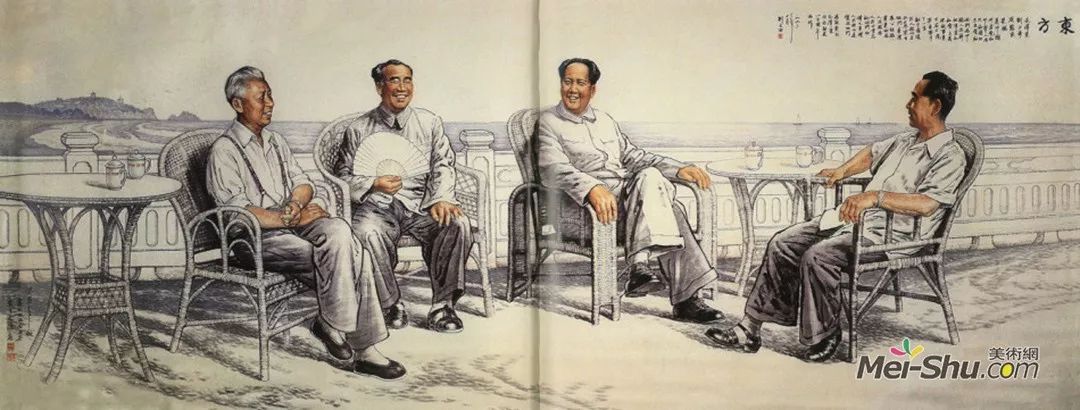

▌《东方》 270cm×780cm 1993年

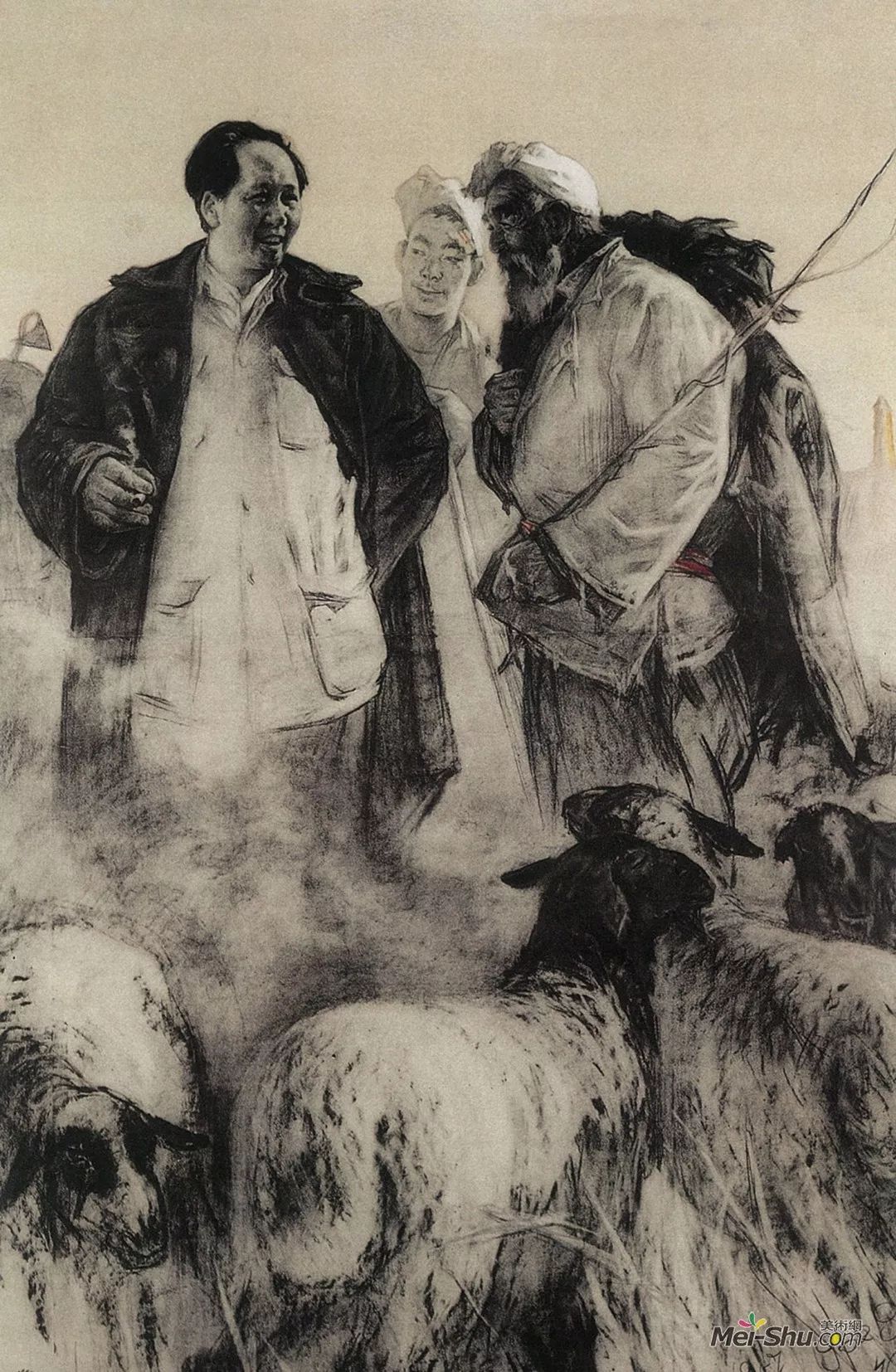

▌《毛主席和牧羊人》130cm×100cm 1959年

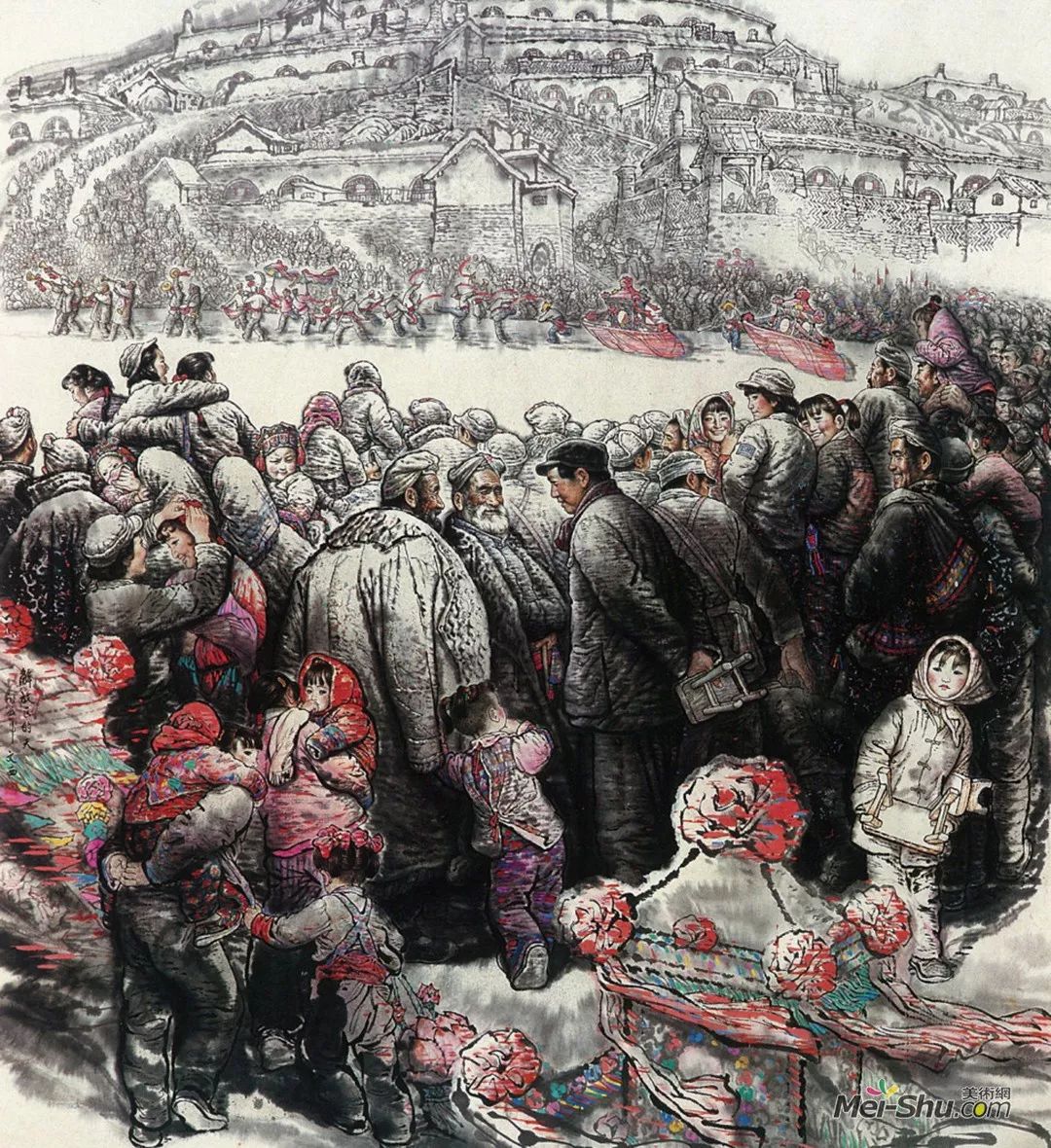

▌《春天》 190cm×220cm 1999年

▌《北斗—刘志丹和陕北人民》 170cm×120cm 1981年

▌《沟里人》 170cm×140cm 1982年

▌《艺术大师蒋兆和》 80cm×70cm 1983年

▌《解放区的天》 200cm×190cm 1984年

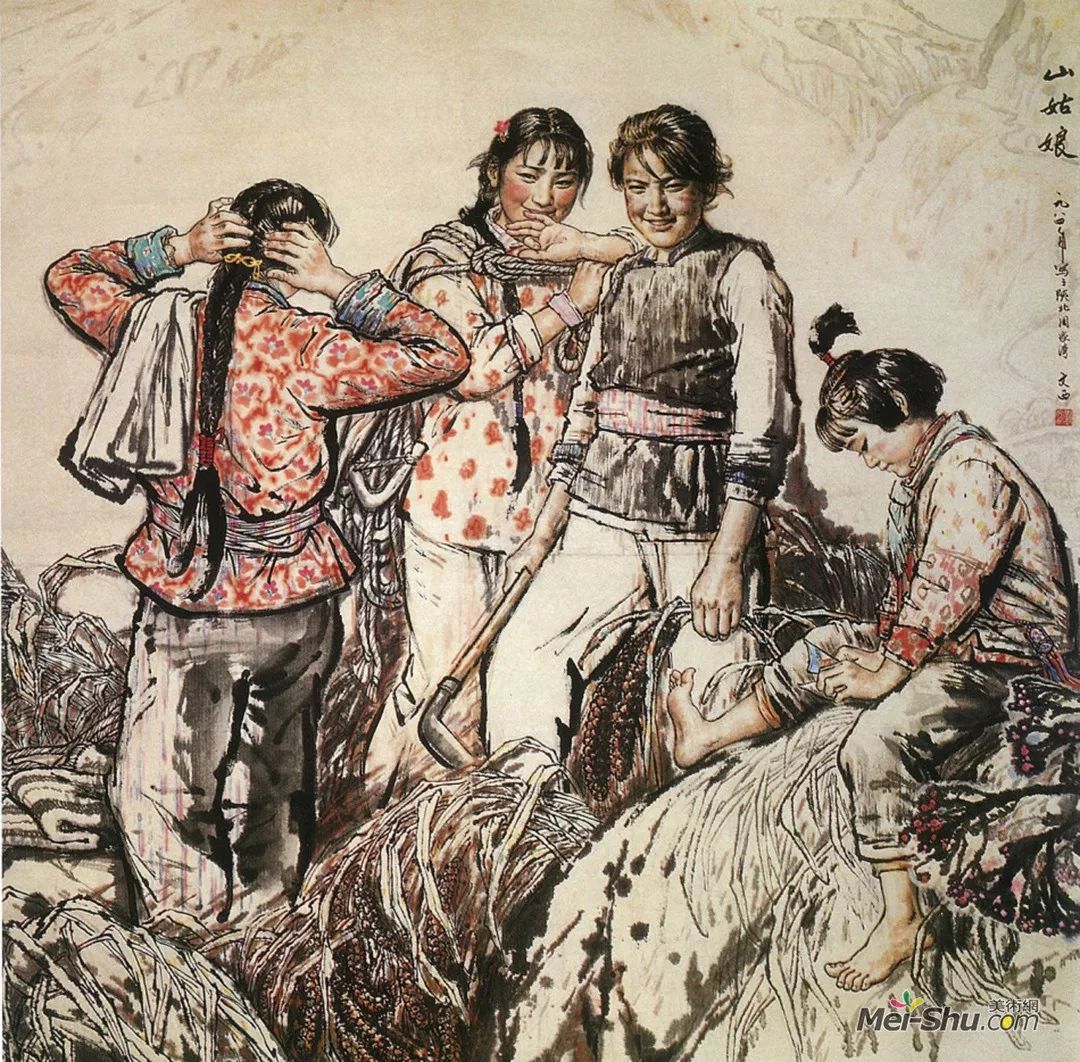

▌《山姑娘》 199cm×192.5cm 1984年

▌《黄土情》 200cm×180cm 1989年

▌《黄土地的主人》之米脂婆姨长卷

▌《黄土地的主人》之绥德的汉长卷

▌《黄土地的主人》 长卷局部

▌《黄河子孙》270cm×190cm 2004年

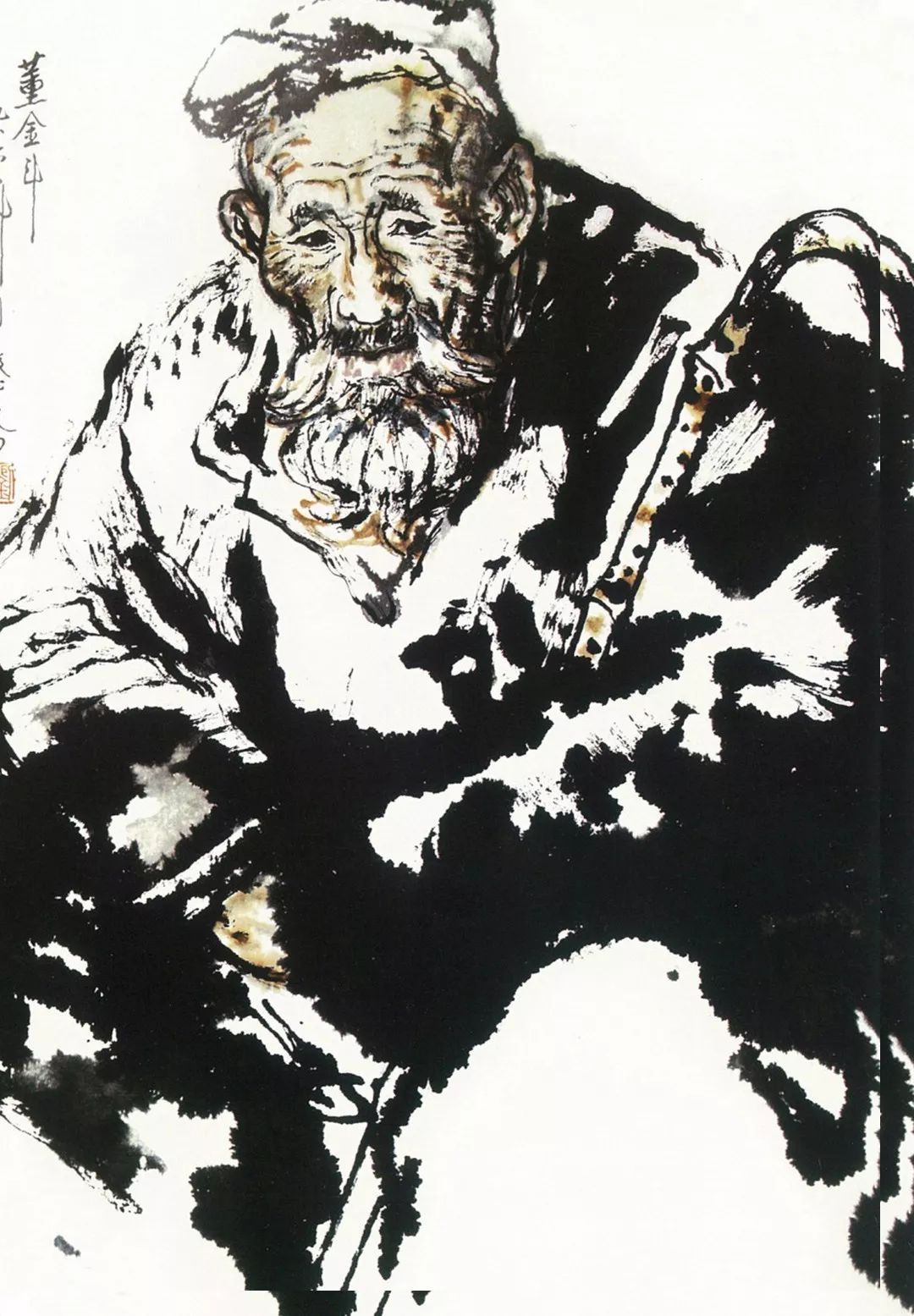

▌《董金斗》45cm×34cm 1986年

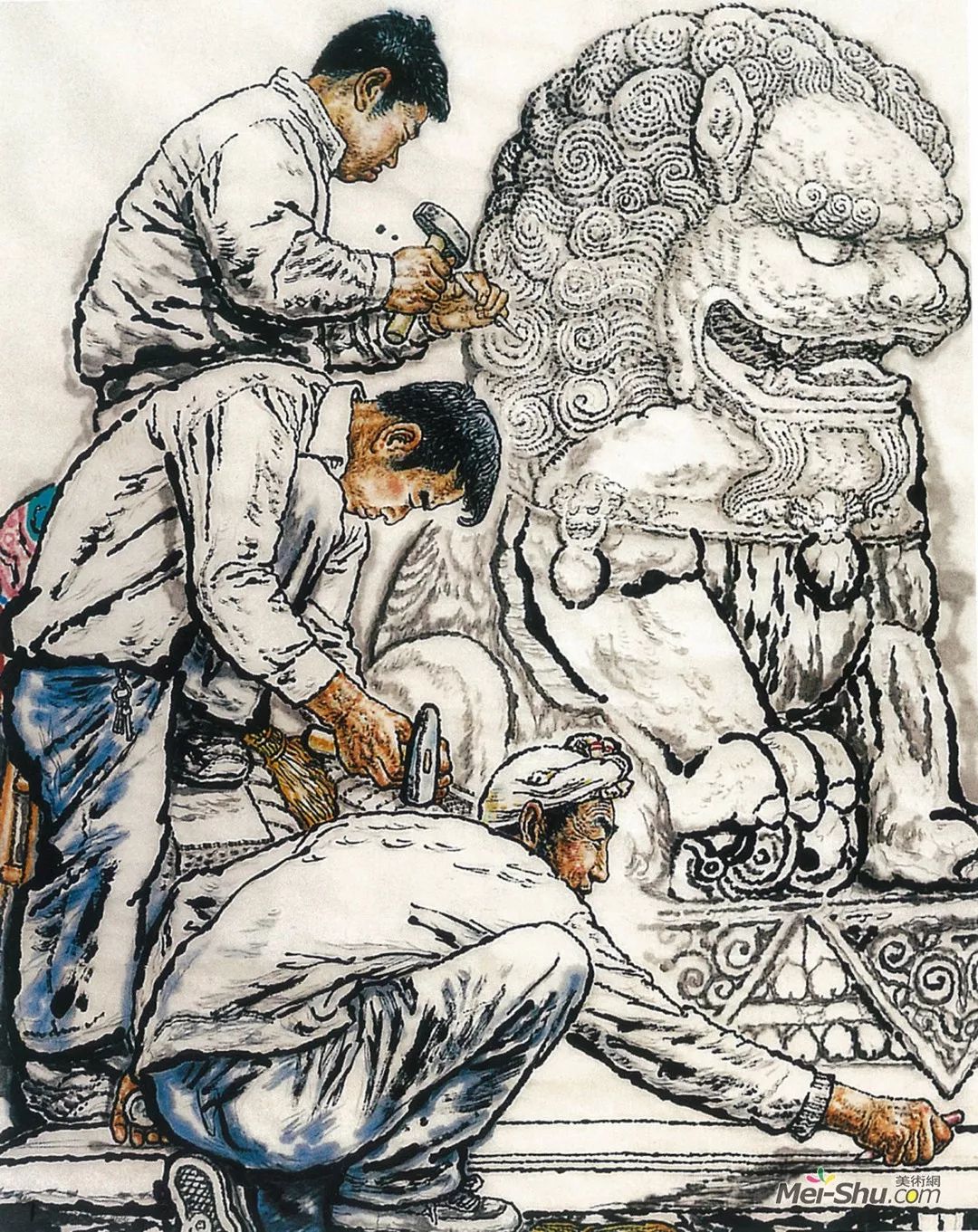

▌刘文西作品

“他是真正的人民艺术家。”

“人民艺术家画人民,人民爱人民艺术家。”

“他是一座丰碑,是人民的丰碑、艺术的丰碑。”

文章标题:刘文西先生走了,他的画依旧每天与你相伴

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。