中国内蒙古鄂尔多斯博物馆。图/取自鄂尔多斯博物馆

中国内蒙古鄂尔多斯博物馆。图/取自鄂尔多斯博物馆

「文化」一词在当代社会中,除了「一个群体的生活形式」的字面解释外,也具备了「软实力」的指标意义。在不断追求着话语权的大环境下,各方争相策办着大型展览和艺术季。诸多以城市为名的双年展,更是各国文化实力的角力战场。若是不考虑周期性、一次性的活动,公立博物馆和美术馆的内容,基本上可视为真正体现底蕴及能力的观察点。

中国内蒙古鄂尔多斯博物馆。图/取自鄂尔多斯博物馆

中国内蒙古鄂尔多斯博物馆。图/取自鄂尔多斯博物馆

建立一个博物馆的品牌,需要好展览的累积。成立半世纪或一世纪的博物馆如果放入美术史,也并不算悠久。以中国的纪录为例,1978年全中国计有349间博物馆。到了2019年。这个数字估计超过了5,100间(40年间增加了15倍)。这样的数量和速度在世界上前所未有,也形成了一些有趣的议题可供观察。

中国内蒙古鄂尔多斯博物馆内部。图/取自鄂尔多斯博物馆

中国内蒙古鄂尔多斯博物馆内部。图/取自鄂尔多斯博物馆

随着经济量体的快速扩张,中国博物馆的遽增并不难理解。尤其过去10年各级政府间,兴起了建立博物馆的热潮,这波热潮使得光是2012年就有451间博物馆开幕。中国政府甚至设定了在2020年,要达到平均「每25万人/一座博物馆」的国家目标(共需5600座)。这个硬体数量若是加上中国各地大大小小的艺术村,是有可能支持中国成为一个强大的文化实体的。

但是近年来,中国的博物馆们开始陆续面临着「场馆空荡」的问题。此处所指的空荡分别是指「展览/展品不足」和「参观人数不足」。例如在人口约15万人的鄂尔多斯市/康巴什区,拥有一个27,760平方公尺的博物馆,即是一个典型的例子。

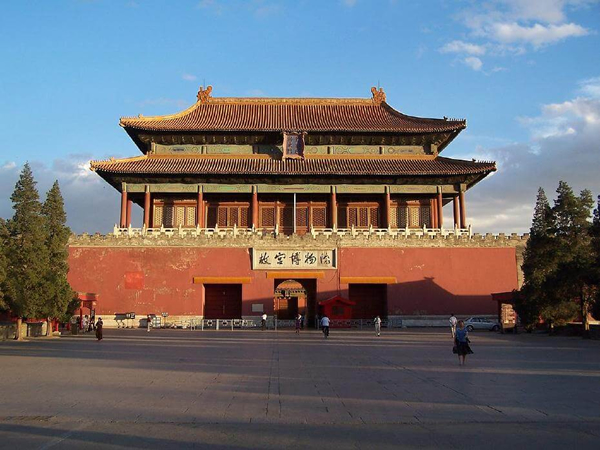

中国北京故宫博物院。图/取自wikipedia

中国北京故宫博物院。图/取自wikipedia

各种主题的博物馆,往往是文化建设最可见的指标。但对于中国各级政府而言,博物馆的硬体还具有工程及政治利益的功能。这样的出发点让每一栋新落成的建物外观力求华美,却在内部不见得有足够的照明及电源。除了紫禁城故宫博物馆或秦兵马俑博物馆等级的高规格场馆外,新成立的场馆往往在研究、策办、行销方面缺乏专业人才的支持。再加上1960年代的文化断层,也让各馆在美学历史的研究及馆藏更加困难。多重原因下,若是博物馆位于人口不够集中的城镇,展览减少或是休馆就成为了难以逃脱宿命,更遑论展演活动的品质。

*以北京市为例,政府2010年拆除东营和索家村艺术区、2014年拆除将府艺术区、2016拆除费家村艺术区、2017年拆除宋庄艺术区,2019年拆除环铁艺术区,粗估约20万文化工作者受到影响。

博物馆、美术馆等等的文化场域,除了是一个区域体现价值的标的,更是大众生活的一环。在这10年来东亚各国(尤其是日/韩/泰三国),均努力在文化建设方面增列预算、调整政策、修建新型场馆、扩编研究人员。台湾与周边各国在这个过程中,更自有该引以为戒或取经学习的例子,也有许多正在进行的方案。各类的现象经验都值得台湾反思借镜。

虽说公立的文化场馆在经营上难免会有被体制框架,但若是参杂了过多「非专业因素」,对于吸引观众的诱因会是极大的伤害。且主事者对于艺术文化的方式和态度,也会对于文化工作者和社会大众的热情产生影响。艺术和文化的认同和素养是需要长期建立的,当中的价值也非可一蹴可及。当中的拿捏取舍,是所有文化工作者们务须兢兢业业的课题。

文章标题:从中国的那些空荡博物馆反思艺文经营的策略与价值

本文栏目:拍卖资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。