2019年9月24日08时44分陈钧德先生迎着太阳走了。

陈钧德先生告别仪式将于2019年9月28日(星期六)上午9时在龙华殡仪馆(上海市漕溪路210号)大厅举行。(上海戏剧学院讣告)

先生迎着太阳走了,他的身影和灵魂融入那炫目的阳光,成为籍慰我们心灵的斑斓色彩。先生的艺术之路伴随着改革开放以来中国文化发展的波澜,经历了从觉醒到自信,从探索到成形,从积累到崛起的艰辛历程。

1979年在上海举办的“十二人画展”可以说是中国美术觉醒的先声,先生展出的是一幅油画《有过普希金铜像的街》,略显空寂而忧郁画面表现了岳阳路口梧桐树下的一块空地,这里曾经矗立过俄罗斯伟大诗人普希金的铜像。那时这件情绪浓郁作品已经包含了贯穿先生一生艺术成就的三个要素:人文精神、中国线条、明丽阳光。

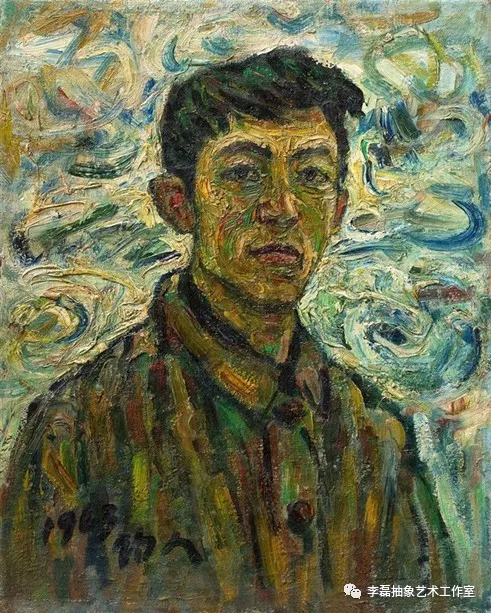

整个80年代,先生沉浸在对印象派色彩的消化以及中国油画的自我表达的探索之中。先生画画喜欢先用群青色起稿,这是得自刘海粟先生的习惯。先生年轻时一直追随林风眠、刘海粟、颜文樑、关良等先辈,即使在最困难的年代也是不离不弃。老先生们的举止言行、精神理想给了先生人生的文化底色,他把这种底色又传给学生。先生曾经对学生说,你们画得不要像我,你们要找到自己的方法,形成自己的面孔,如果画得都像老师,你的艺术还有什么价值呢?先生自己也是这样,他把刘海粟式的线条发展成更加与光影、色彩、情绪相融合的陈钧德式的线条。

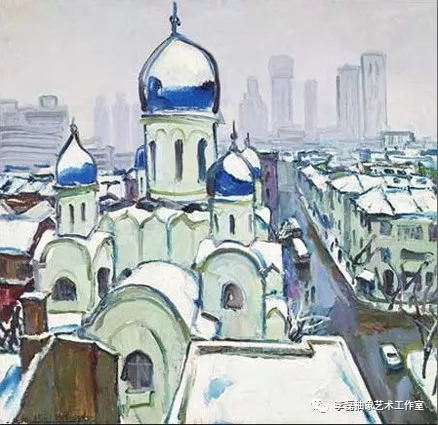

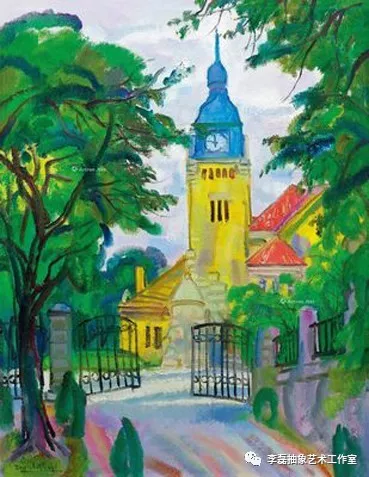

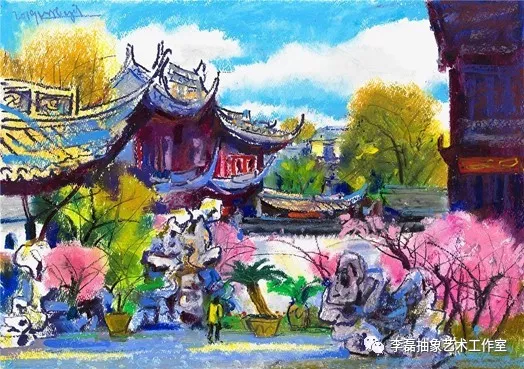

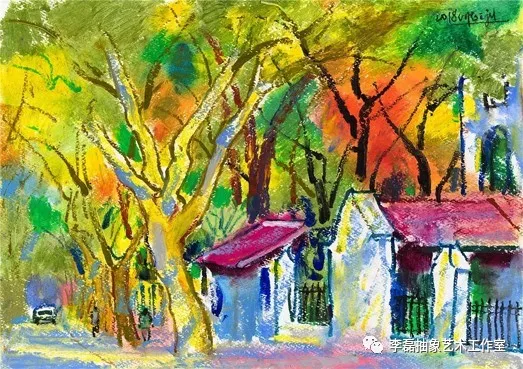

先生创作强调色彩的表现力。上世纪90年代,先生加强了色彩的主观性表达,他画的阳光更加炫目、画的山水更加酣畅、画的静物更加温情。先生曾经画过一幅非常难得的雪景《雪后的襄阳路教堂》,他说,雪开始融化的时候天气最冷,怎么把这个冷画出来,那是本事。他是这样要求自己的,要把心理的和身体的感受画出来。

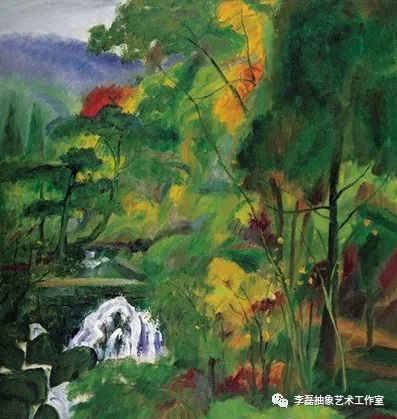

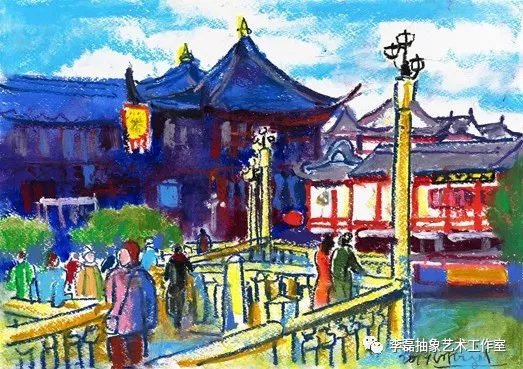

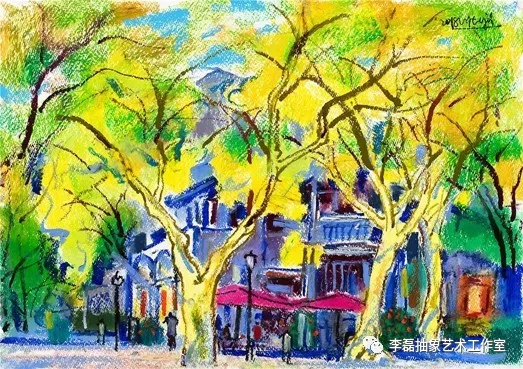

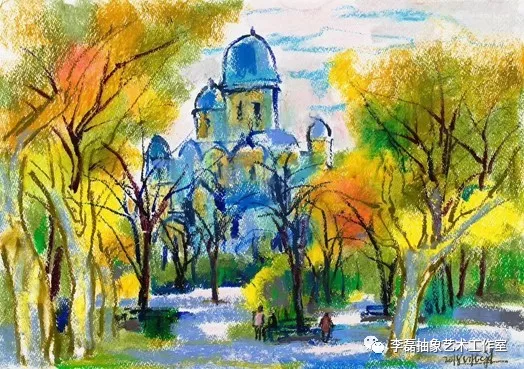

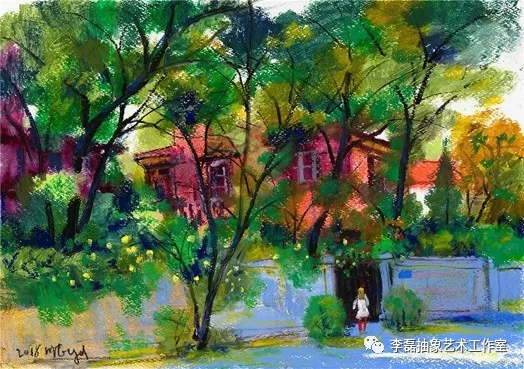

先生画画必须写生,他绝大部分创作都是对景进行的。他写生不是看见什么就画什么,对象只是给他一个提示和启发,他落下笔去画的还是自己的内心。先生笔下的阳光要比大自然的阳光强烈得多,他画的投影都是粉红色和紫红色的,因为他释放心中光芒的愿望太强烈了。先生在师母的照顾下周游世界,从西欧到东亚,从寒带到雨林,先生画出了世界的美好,他的艺术也属于了世界。

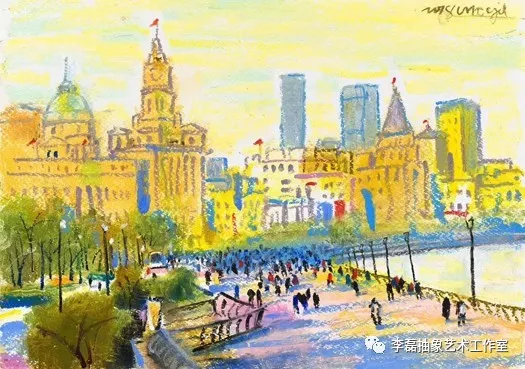

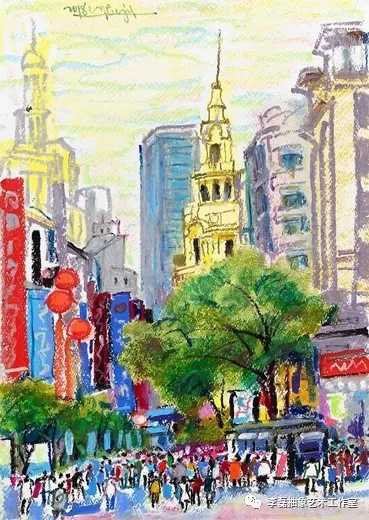

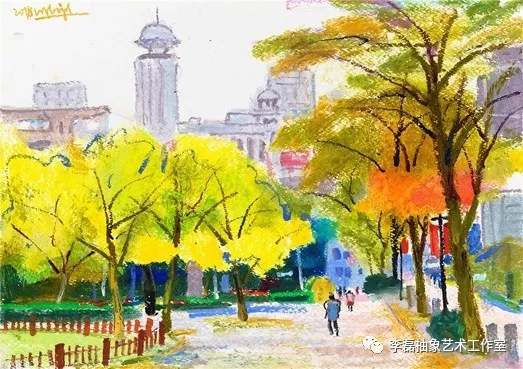

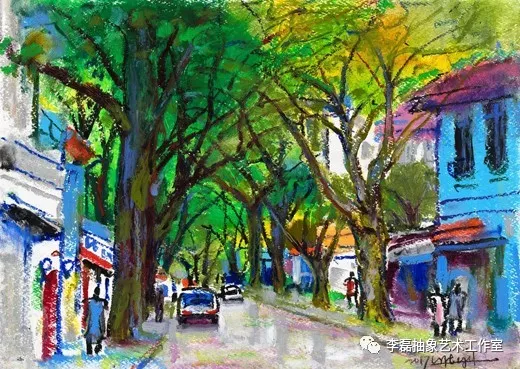

两年前先生被查出身患顽疾,尽管身体虚弱,但精神依然乐观。也许知道自己在世不久,每有好友、学生去探望他,他总是拉着说个不停。他有许多许多话要说,有许多许多画要画。去年当先生病情稍微稳定的时候,他说要再画一次上海,再画一次他挚爱着的城市。他拿起油画棒,走到南京路的高楼旁,走到华山路的树荫下,一处处都是他曾经画过景色,城市的形象在变,但先生表现城市的色彩依然明亮,先生对城市的爱依然浓烈。

先生迎着太阳走了。先生就是阳光,他一直在发出光,这个光的美丽,这个光的温柔,这个光的诗意一直照耀着我们几代学生、几代艺术探索者和几代艺术爱好者。先生非常完美地融合了西方的油画技术与中国的审美精神,这样的人物在美术史是不可多得的。

今天我们能够看到这么美的画,是因为先生把心里的阳光画出来了。感恩先生留给我们的阳光。

文章标题:陈钧德先生迎着太阳走了

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。