《重读美术史系列——播种者》 布面油画 150x130cm 2010-2012年

《重读美术史系列——沉睡的吉普赛人》 布面油画 250x200cm 2014年

《重读美术史——自画像》 布面油画 150x130cm 2010-2014年

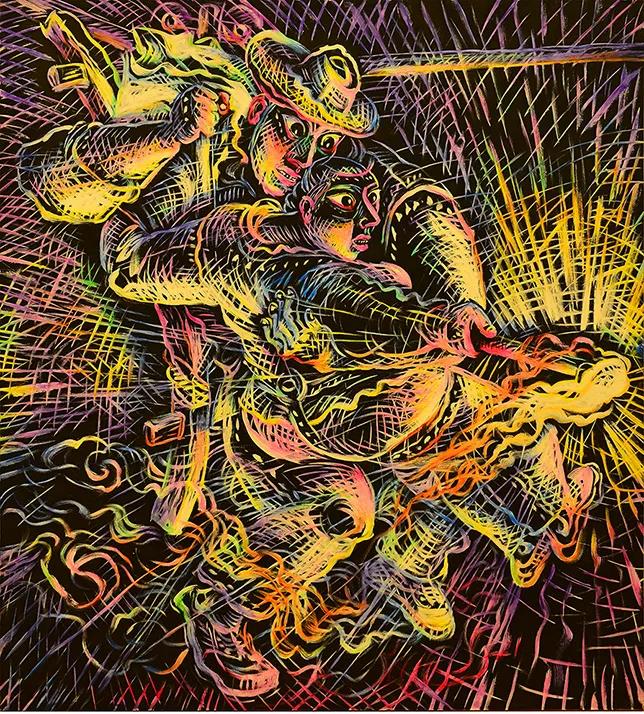

《重读美术史系列——强劼留西帕斯的女儿》 布面油画 250x200cm 2015年

《重读美术史——奔跑的女子》 布面油画 250x200cm 2016年

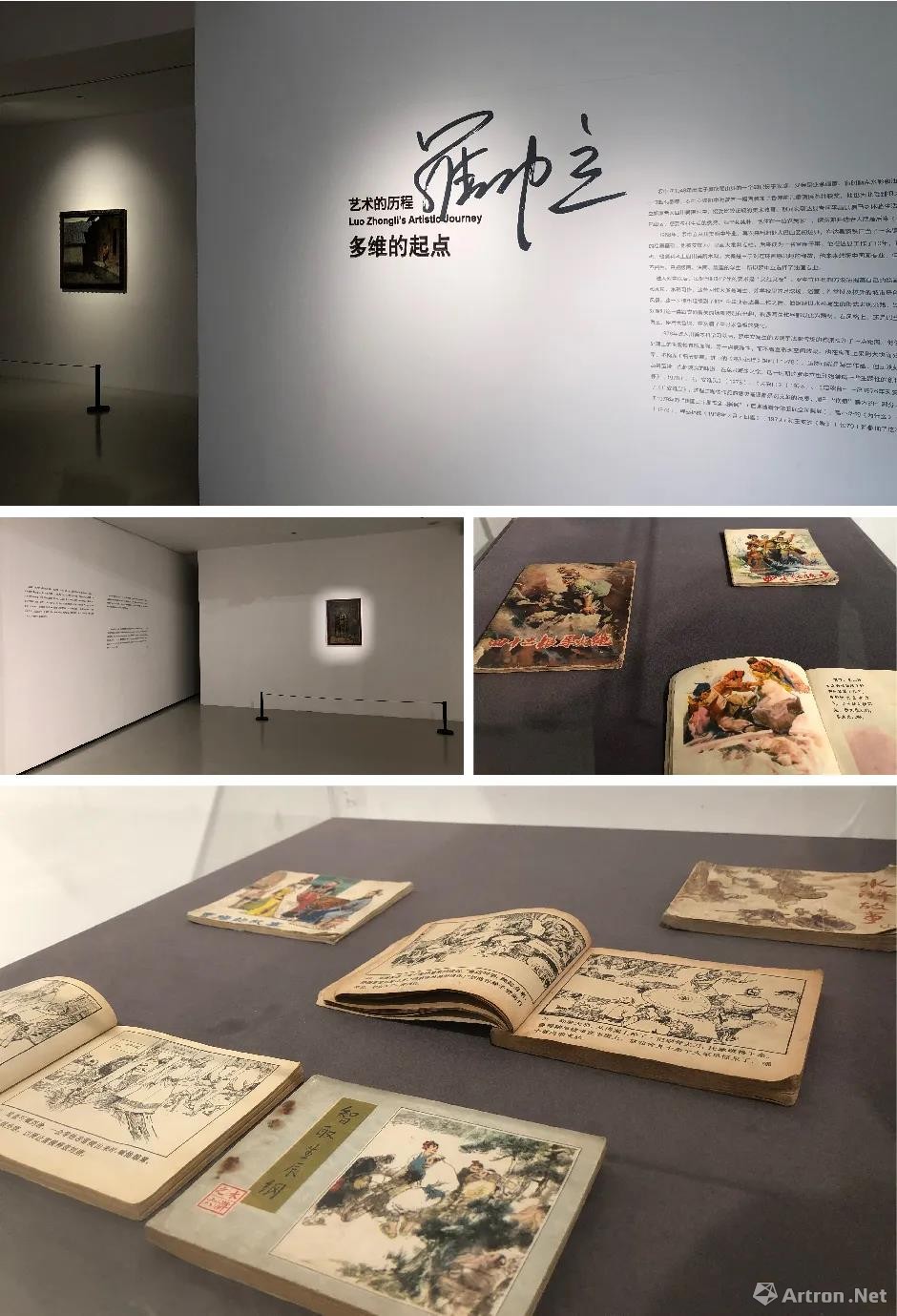

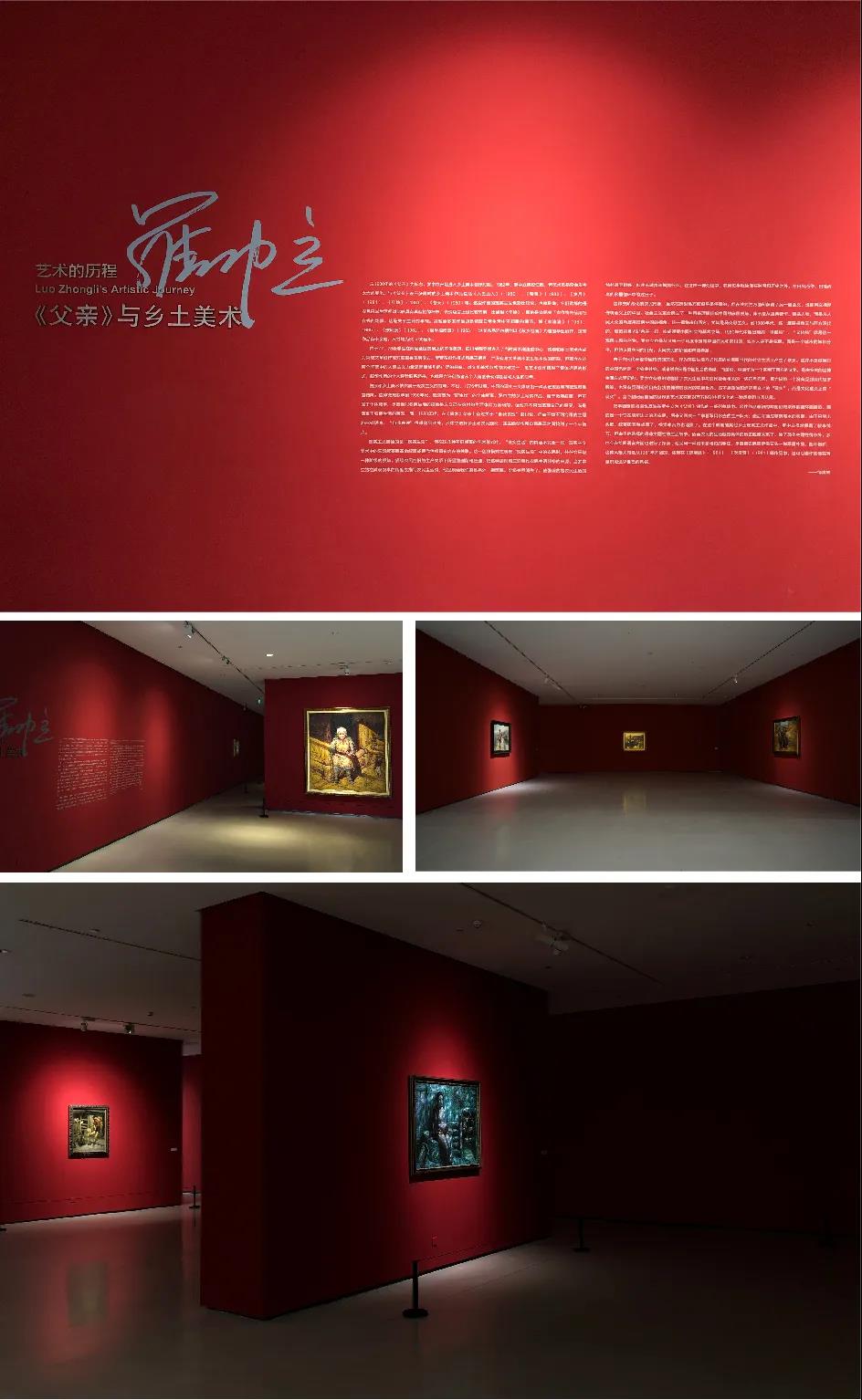

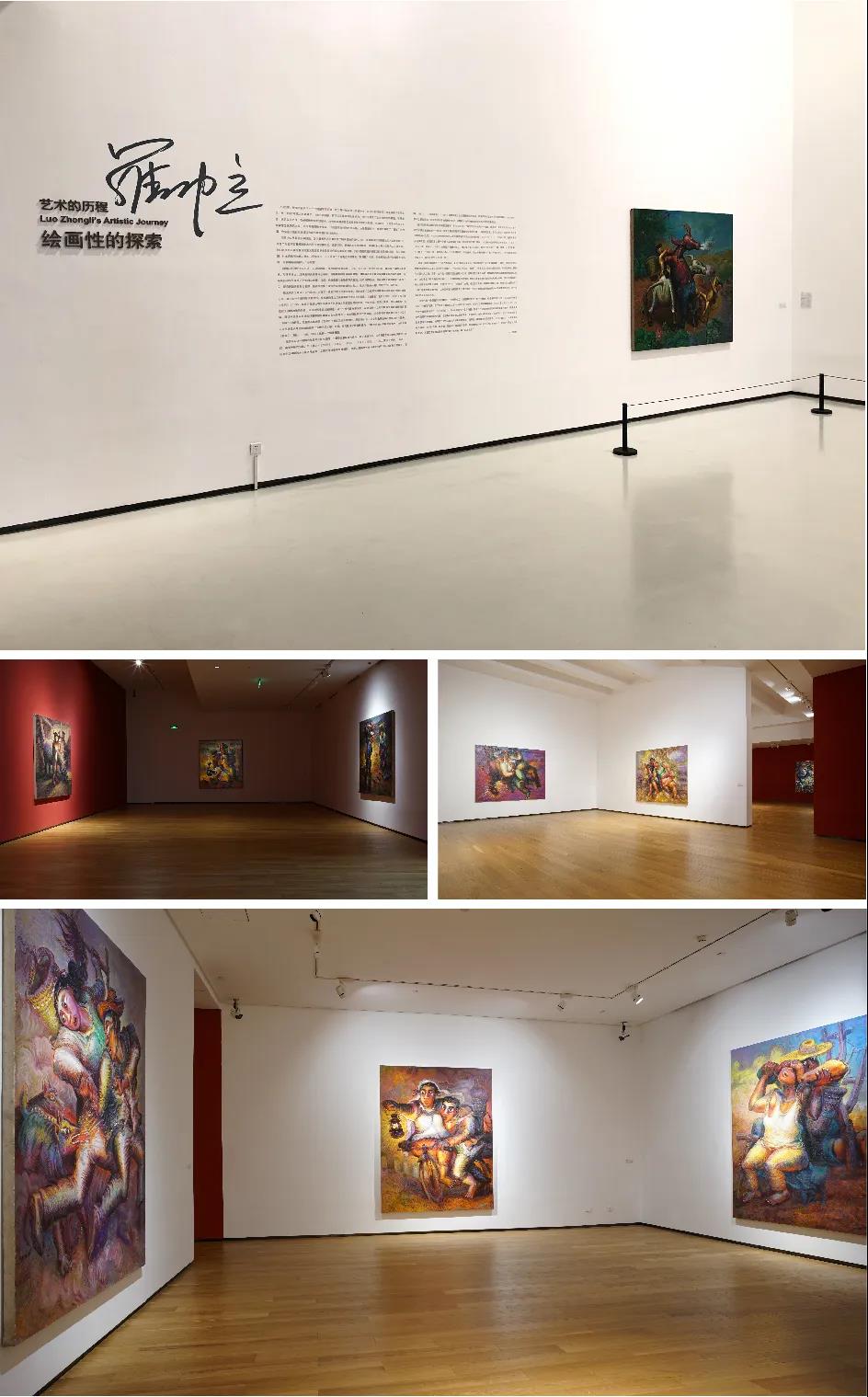

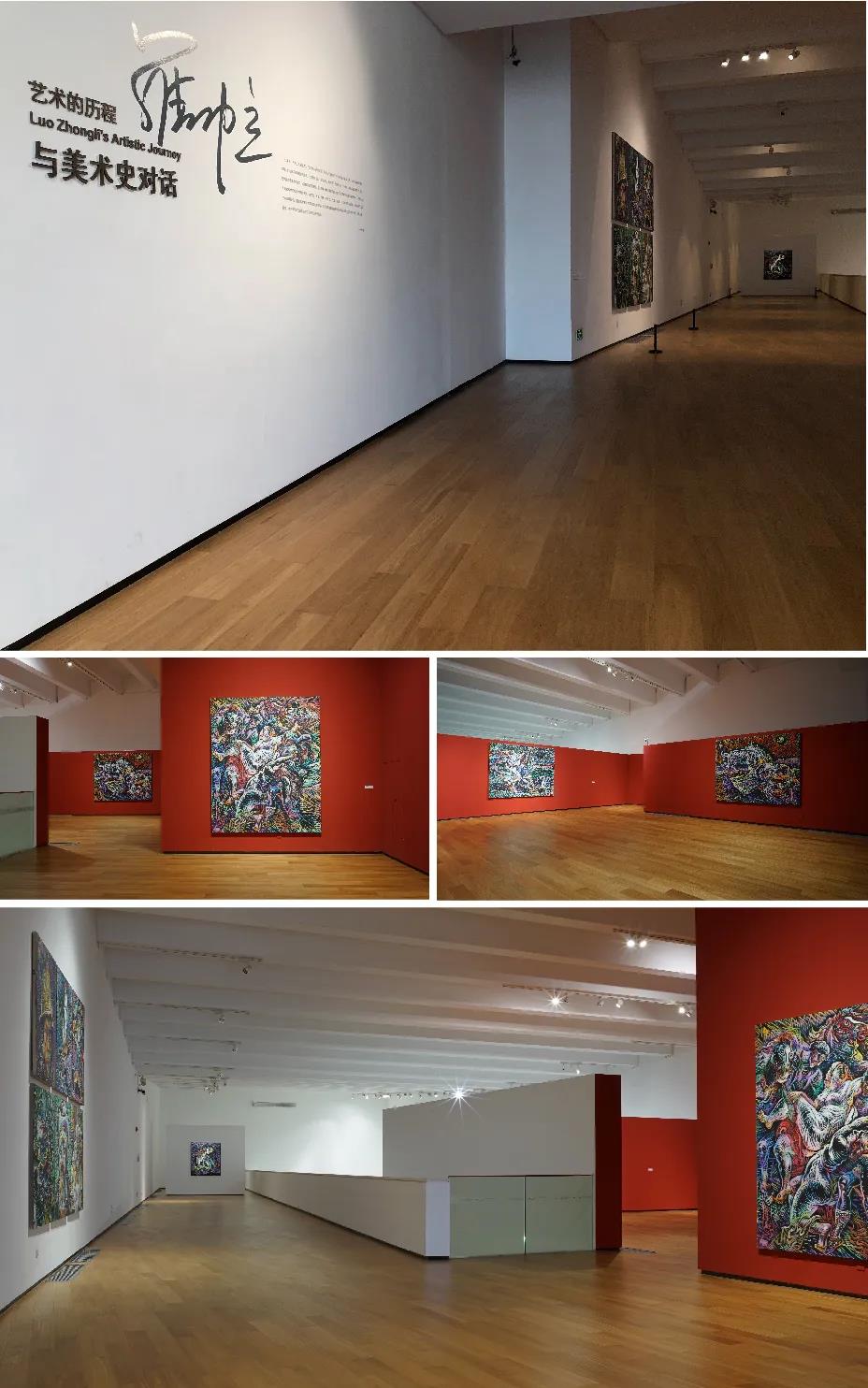

“罗中立:艺术的历程”于2019年12月13日在四川美术学院美术馆·罗中立美术馆开幕,展览由著名美术史家巫鸿策划,邀请国内外美术史家、批评家通力研究撰文,历经3年的学术梳理与文献归纳,最终得以呈现。

前 言

Luo Zhongli’sArtistic Journey

罗中立的艺术历程

有资格成为大型回顾展对象的艺术家必须具备一个条件,即他的艺术历程必须存在内在逻辑。这种逻辑可能在当时或短期内不甚清晰,但如果它确实存在而且足够强大的话,那么时间越长就会越发明显地凸显出来。研究者在这一延伸框架中所关心的也不再是云霓明灭的艺术时尚和市场动向,观众的临场反应与批评家的个人好恶,甚至不是艺术家本人的初衷和宣言,而是发掘出埋藏于表层之下的历史逻辑:作品、艺术家、环境以何种方式联系在一起,显现为个人化的视觉思维和创作方式?

本展览是迄今为止最全面的罗中立回顾展,其内容按照时间和风格分为五个部分:“多维的起点(1965-1980)”,“《父亲》与“乡土美术”(1980-1984)”,“绘画性的探索(1985-2000)”、“超越媒材(2000至今)”和“与美术史对话(2008至今)”,试图从美术史角度思索罗中立艺术创作的历程。我把这个历程分为两个宏观段落,分别称为“在历史中创造艺术”和“在艺术中创造历史”。第一段包括他生命的前三十年,从开始学艺到以《父亲》一画建立他在中国当代艺术中的位置。这三十年也正是中国当代历史中最为风云变幻、激扬跌宕的时期,76年以前的中国艺术和艺术教育可说基本被政治影响,即便改革开放初期出现的“艺术”的回归,也首先显示为对以往主流的反思和对新政治观念的表述。年轻罗中立的学艺过程和初期成功必须在这个历史环境中去理解和探讨。但在三十五年之后的今天,我们对他这一时期作品的思考可以不受当时观点的局限---无论这些观点是批评或是赞美。更值得思考的是他如何得以“在历史中创造艺术”:绘画的欲望如何穿透政治话语渗入真实生活?艺术的语言如何通过与环境的协商找到自己的观众?这些作品为什么在今天仍可打动观众?

罗中立艺术历程中的第二个时期始于1982年展出的毕业作品《故乡组画》。这一阶段的特征首先表现为对前一段创作逻辑的自觉反思和脱离。《故乡组画》摒弃了纪念碑式的象征语言。两年的出国访学和随后近十年的闭门索居进而造成了一个硬性的“断裂”(rupture), 不但在时间和空间上脱离了与国内艺术生态的纠葛,而且在创作心理和目的上引入了一套全然不同的逻辑。这个逻辑是什么?是什么因素贯穿了他以后对绘画性的孜孜探索和转换定义、对相同题材的“变调”般的反复使用、对二维与三维之间转译的兴趣,以及与世界美术史中名作的对话?我认为贯穿这些艺术实验的中心观念是“在艺术中创造历史”:此处“历史”的含义不再是外在的宏观框架,不再是艺术家无法控制亦无法超越的客观存在,而是属于艺术家自己,通过不断追求和实验所创造出的内在于其作品的连续性。

巫鸿

芝加哥大学HarrieA.Vanderstappen

杰出贡献教授

美国国家文理学院院士

2019年12月

1/ 多维的起点(1965-1980)

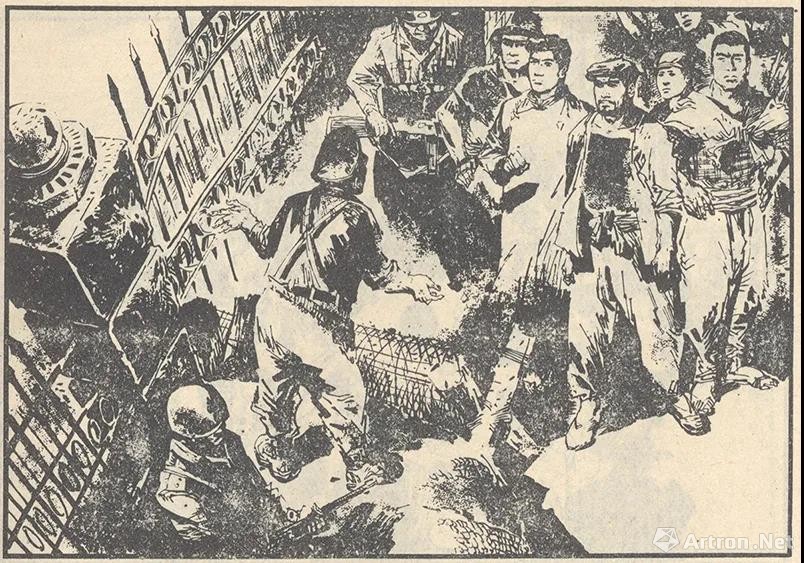

罗中立1948年出生于重庆璧山县的一个知识份子家庭。父亲是业余画家,有时画点水彩和油画,这对儿童时期的罗中立颇有影响。1964年,罗中立如愿考入四川美院附中,接受比较正规的美术教育。在达县工作了10年,直到1977年国家恢复高考,他顺利考上四川美院本科。罗中立的主题性作品,可以追溯到1974年的《师傅送我上大学》。画面的暖调子和欢快气氛都表明了当时流行样式的影响。他在这个时期画了许多连环画,这一创作经历对他的主题性创作应该是有影响的。他的主题性创作,虽然是以单幅画面的形式出现,但在很大程度上仍然是具有叙事内容的。

——邹建林

展厅现场图

因为连环画创作的要求和训练,罗中立对人物形象的塑造;故事情节的表现;叙事场景构图,以及现场写生与情景虚构之间的转化技巧的把握日趋成熟。据罗中立回忆,当时,每到创作课和期末作业时,常有同学找到他索求“小稿”或“构图稿”,并因均能高质量地快速完成而被大家称为“构图机器”。这一技巧的熟练掌握与文革期间连环画创作和出版的迅速发展密切相关。

——秦臻

《战洪凯歌》封面 1972年

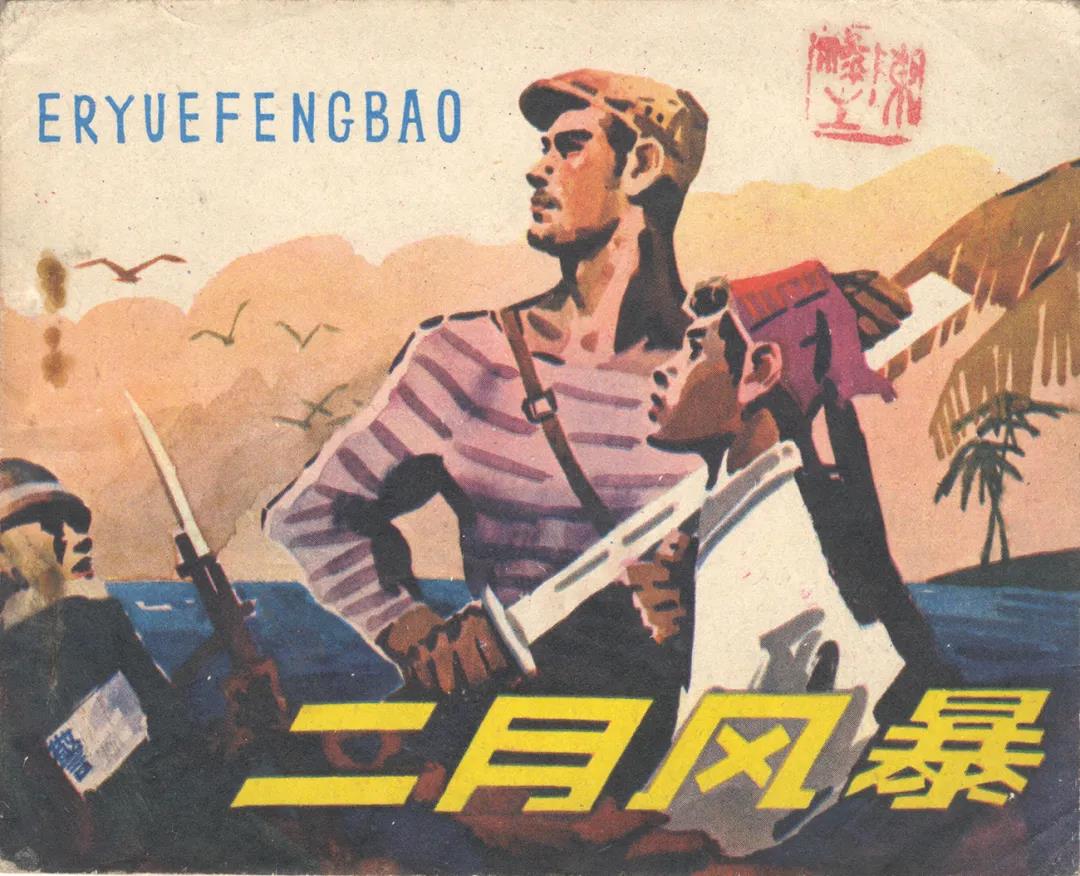

《二月风暴》连环画 1979年

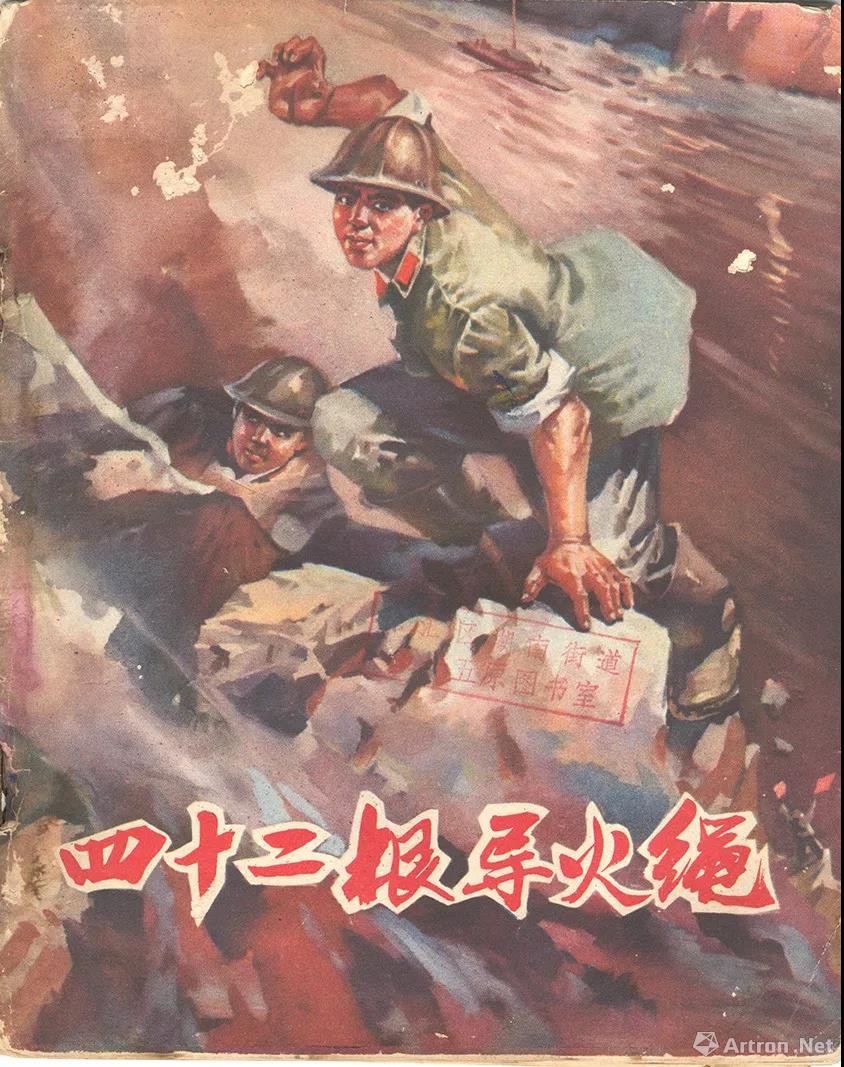

《四十二根导火绳》连环画 1973年

《四十二根导火绳》1973年

《四条红领巾》连环画 1974年

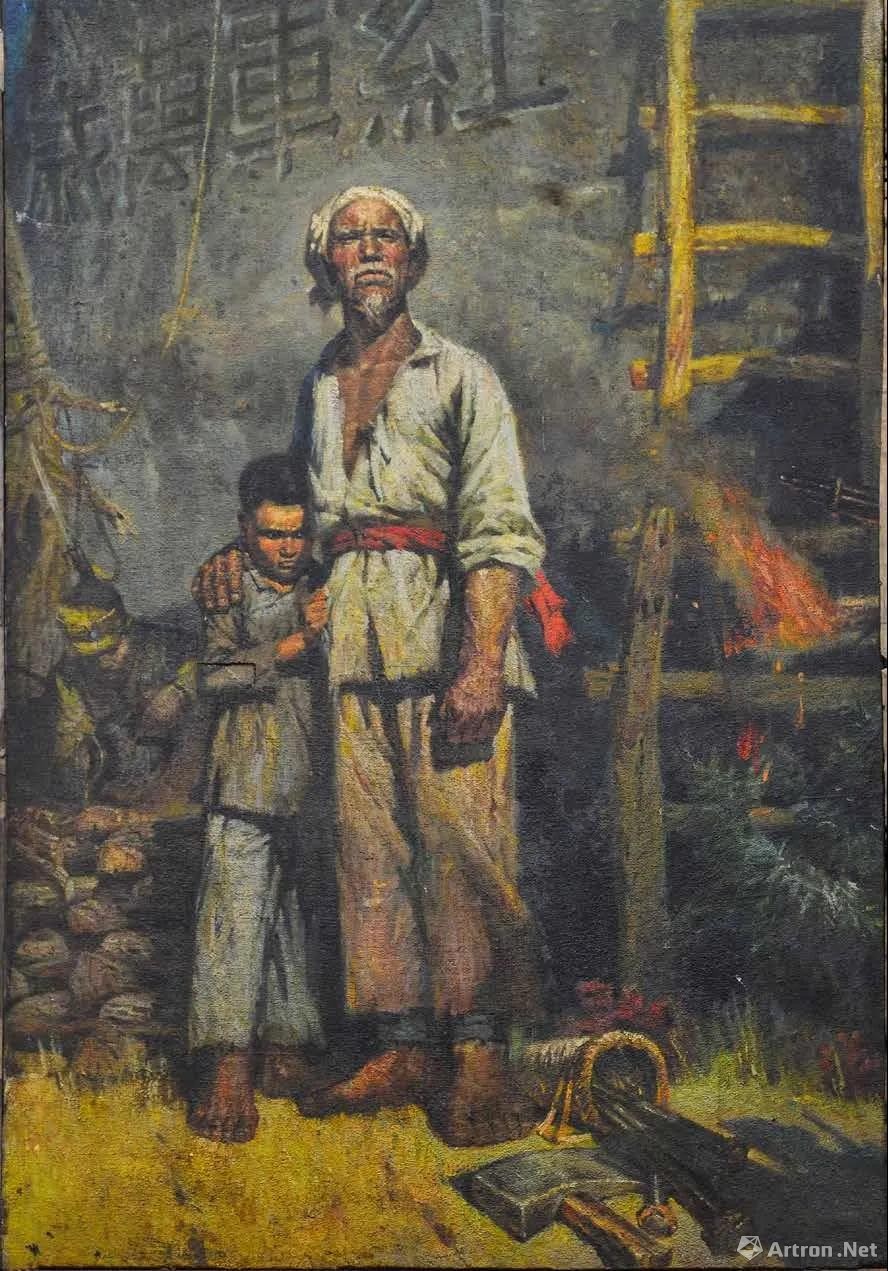

《老石匠》布面油画 75x50cm 1975年

《二月风暴》连环画封面 1979年

《二月风暴》连环画 1979年

2/《父亲》与乡土美术(1980-1984)

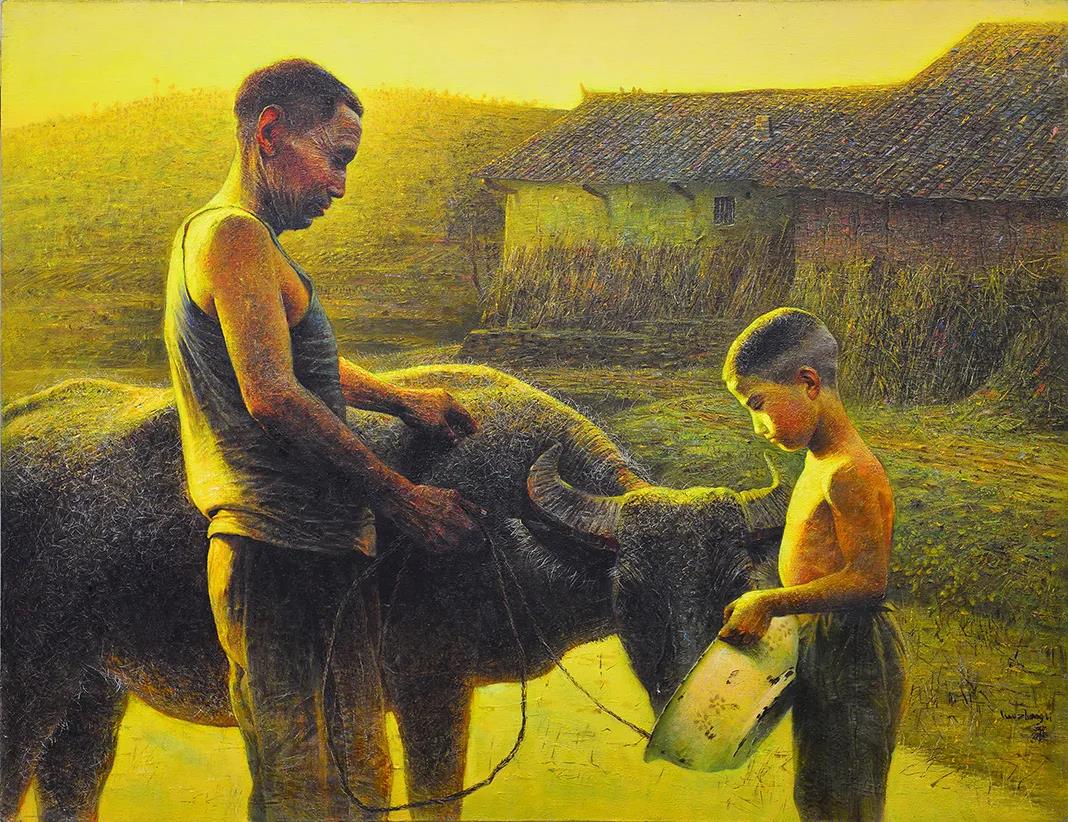

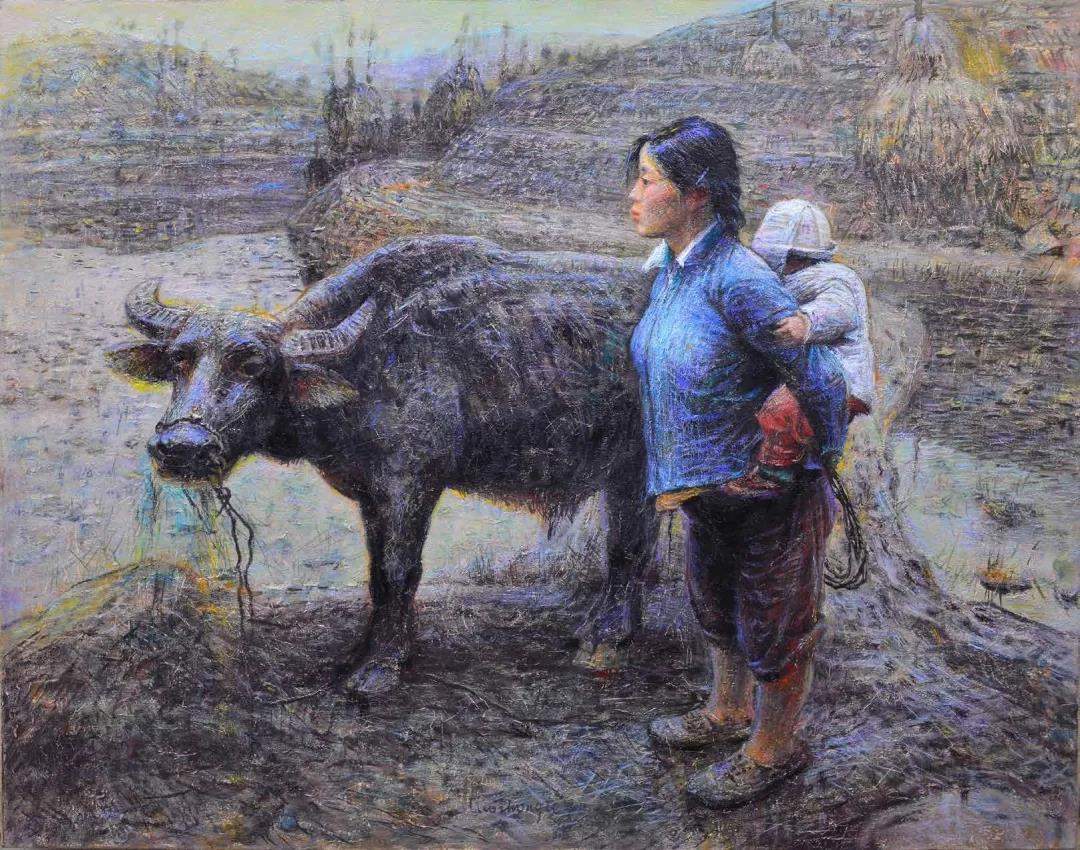

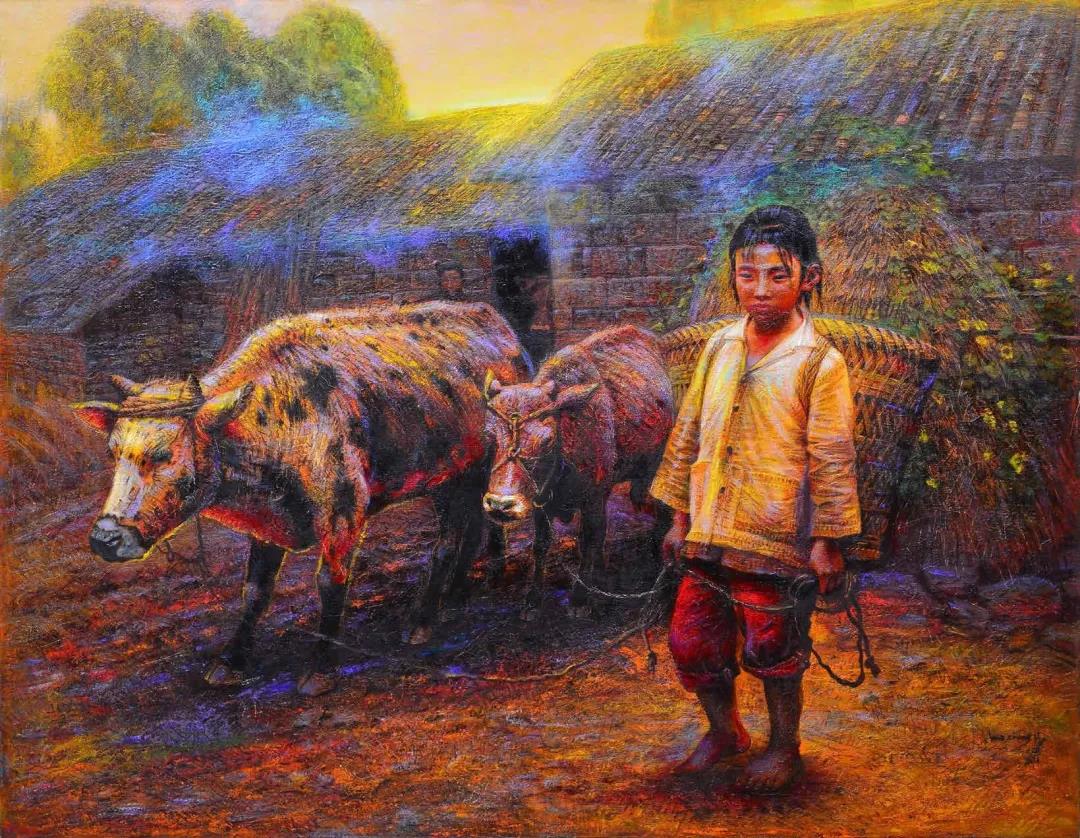

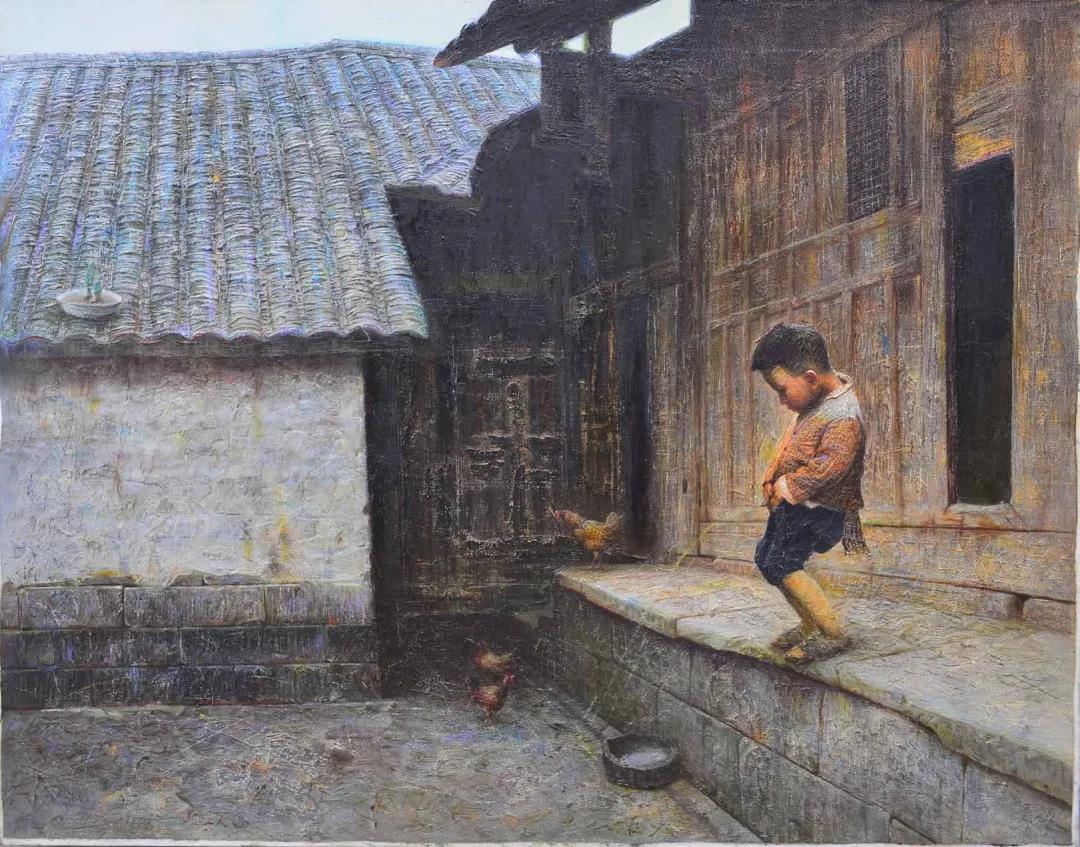

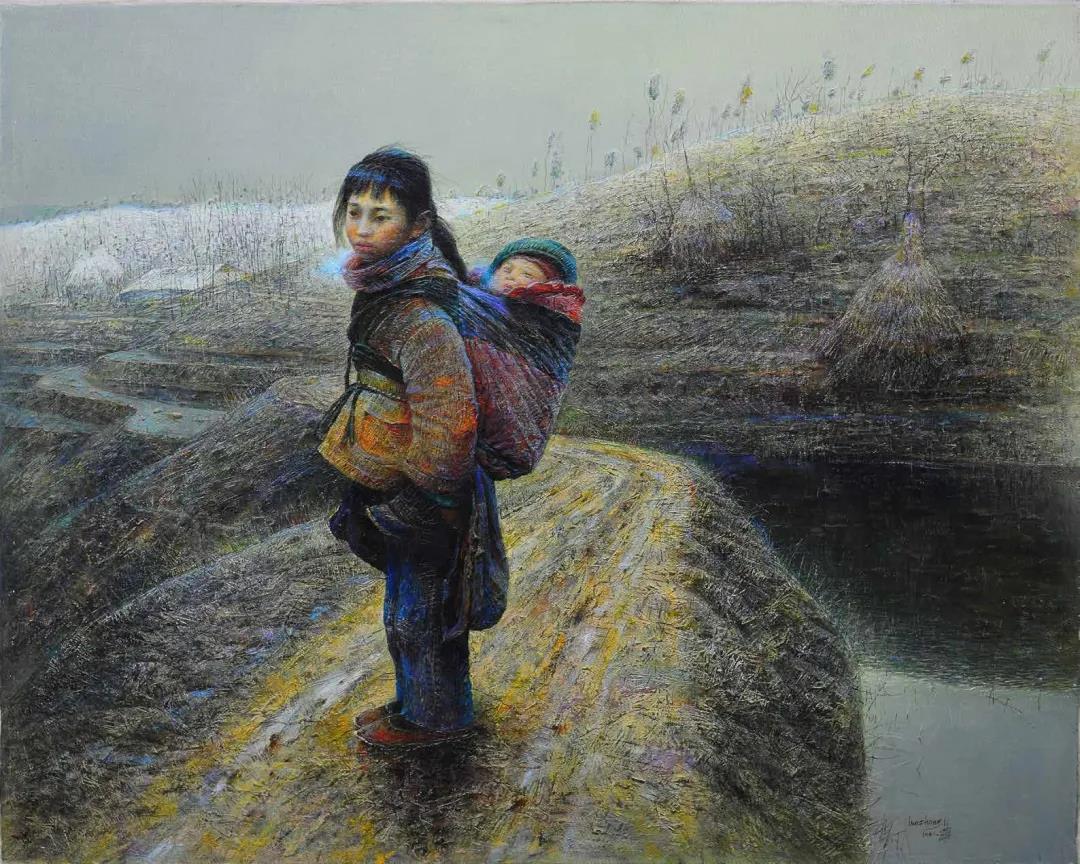

罗中立的乡土写实作品,属于微观叙事,但不属于个体叙事。尽管他对农民生活的描绘是以自己在农村的生活体验为基础的,但他并不突出表现自己的感受,而是偏重于农民生活的客观一面。罗中立有意识地剔除了农民生活中与现代社会相关的一切符号元素,着力描绘一个没有受到现代经济影响,也没有受到现代目光打扰的纯粹前现代的农民世界。这不是政治和经济意义上的“现实”,而是文化意义上的“现实”。这个封闭而自足的世界是艺术家在面对西方时对中国文化的一种想象和自我认同。

——邹建林

展厅现场图

罗中立最有名的作品是一个成功的艺术试验,而他的艺术在随后也向很多新方向进发。然而,对当代观众的轰动性影响也导致他们在观看罗中立后续的作品中不可能忽视掉观看《父亲》时的那种感受。因此,他的观众是抱着同情心在看待后续作品里那些大巴山的农民,他开创的这一有影响力的绘画形式也在随后的十年中被全国各地的艺术家仿效。二十一世纪的观众来说,《父亲》的图像样式略带一点民族志(田野志)特质——这一绘画主题似乎受到了摄影技术的干扰,从他脸上看不到熟悉或是可识别的痕迹。他既不吃惊,也不显得特别好奇。然而我们也可以识别出一些表情,当他接受凝视的时候,罗中立使观众看到的是大巴山农民历来顺受下的坚韧,道德,悲惨。

——Julia F. Andrews(安雅兰)

《新月》布面油画 100x80cm 1983 年

《喂食》布面油画 100x80cm 1986年

《故乡组画——过河》布面油画 81x63cm 1986年

《岁月》布面油画 200x180cm 1989年

《冬水田》布面油画 95x120cm 1989年

《归》 布面油画 140x110cm 1990年

《惊梦》 布面油画 130x95cm 1990年

《老院子》 布面油画 140x110cm 1990年

《立冬》 布面油画 110x81cm 1992年90年

《途中》 布面油画 120x95cm 1991年

)

3/ 绘画性的探索(1985-2000)

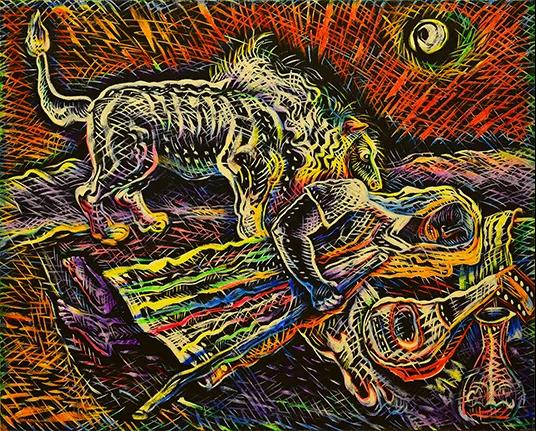

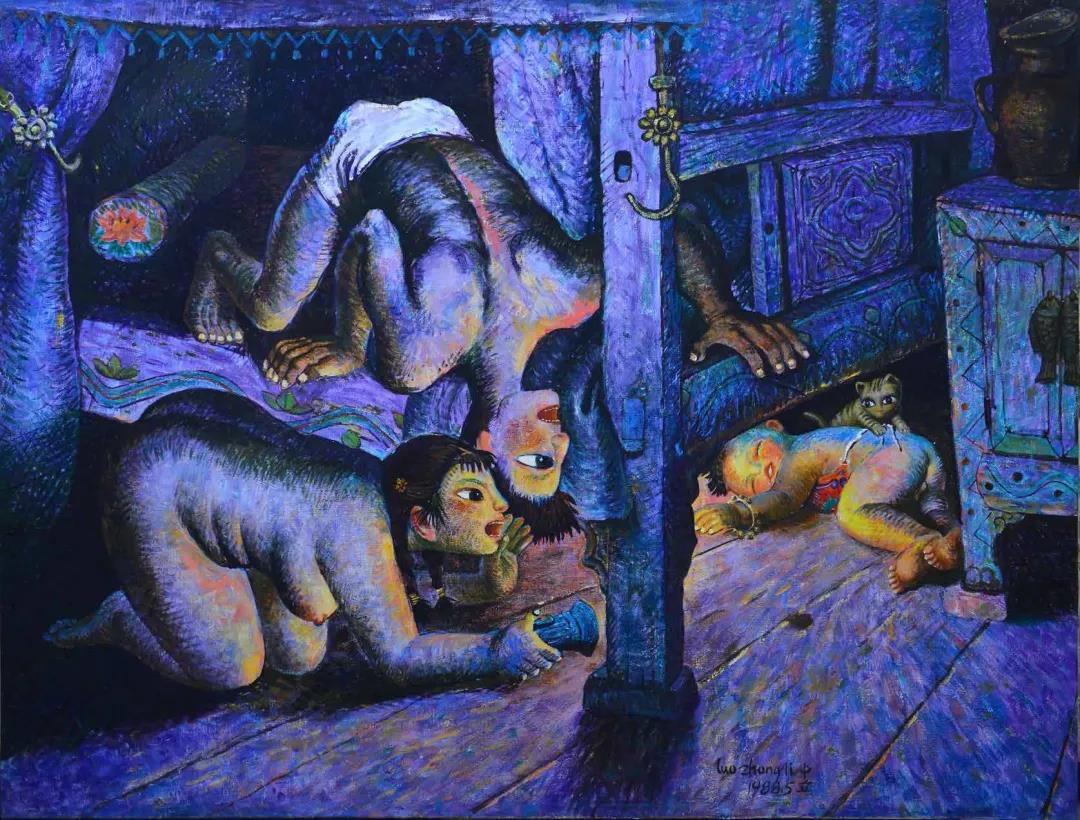

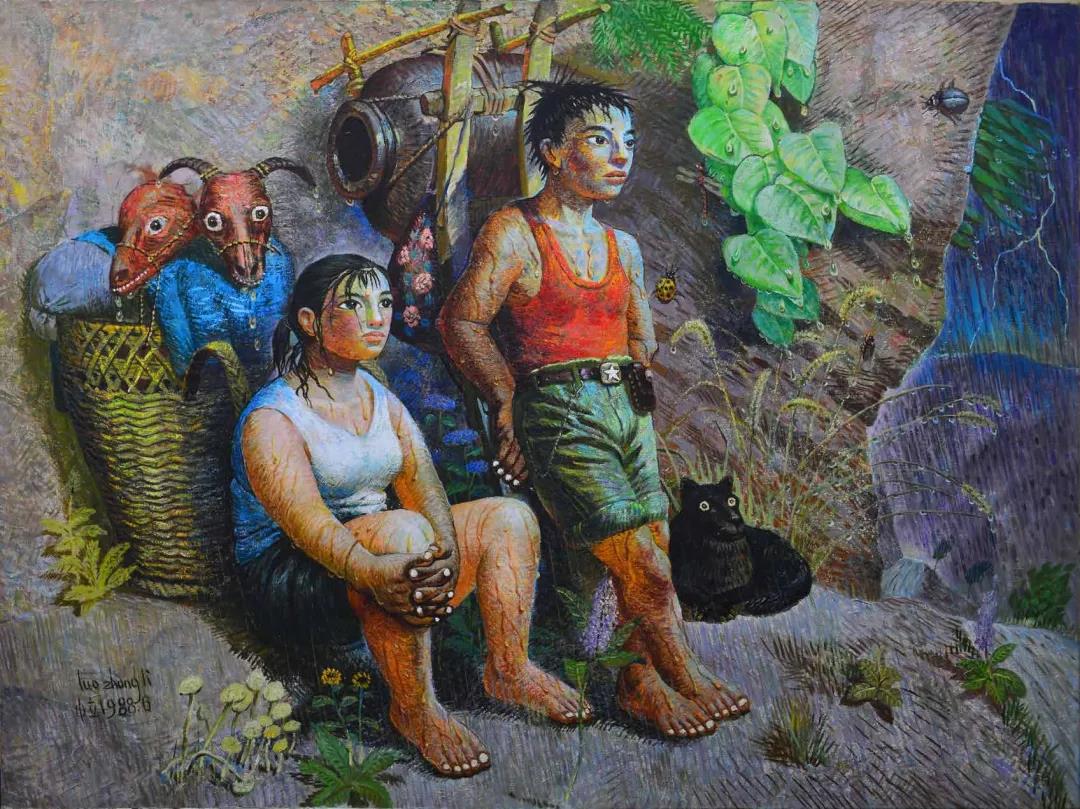

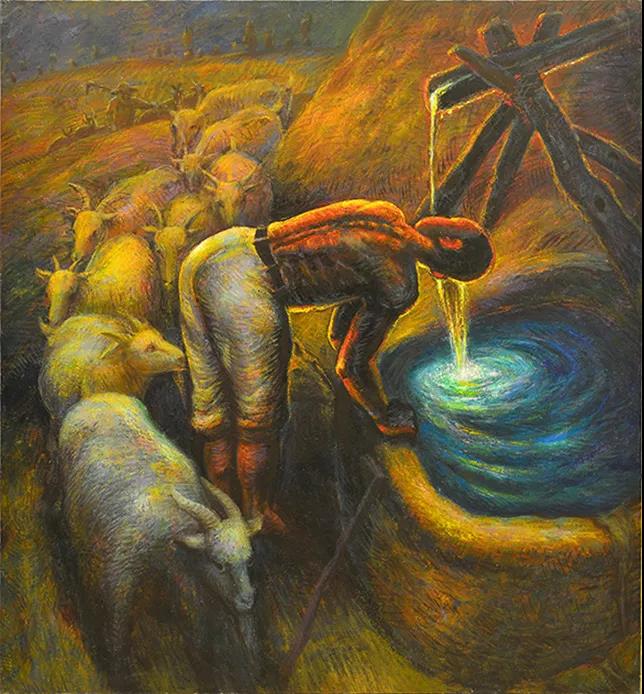

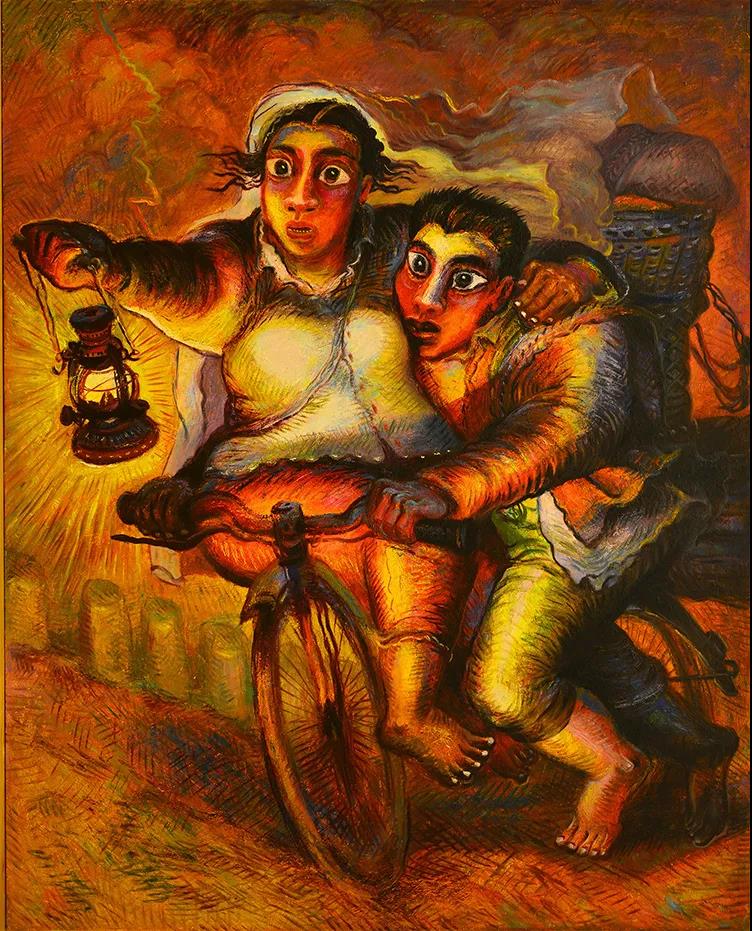

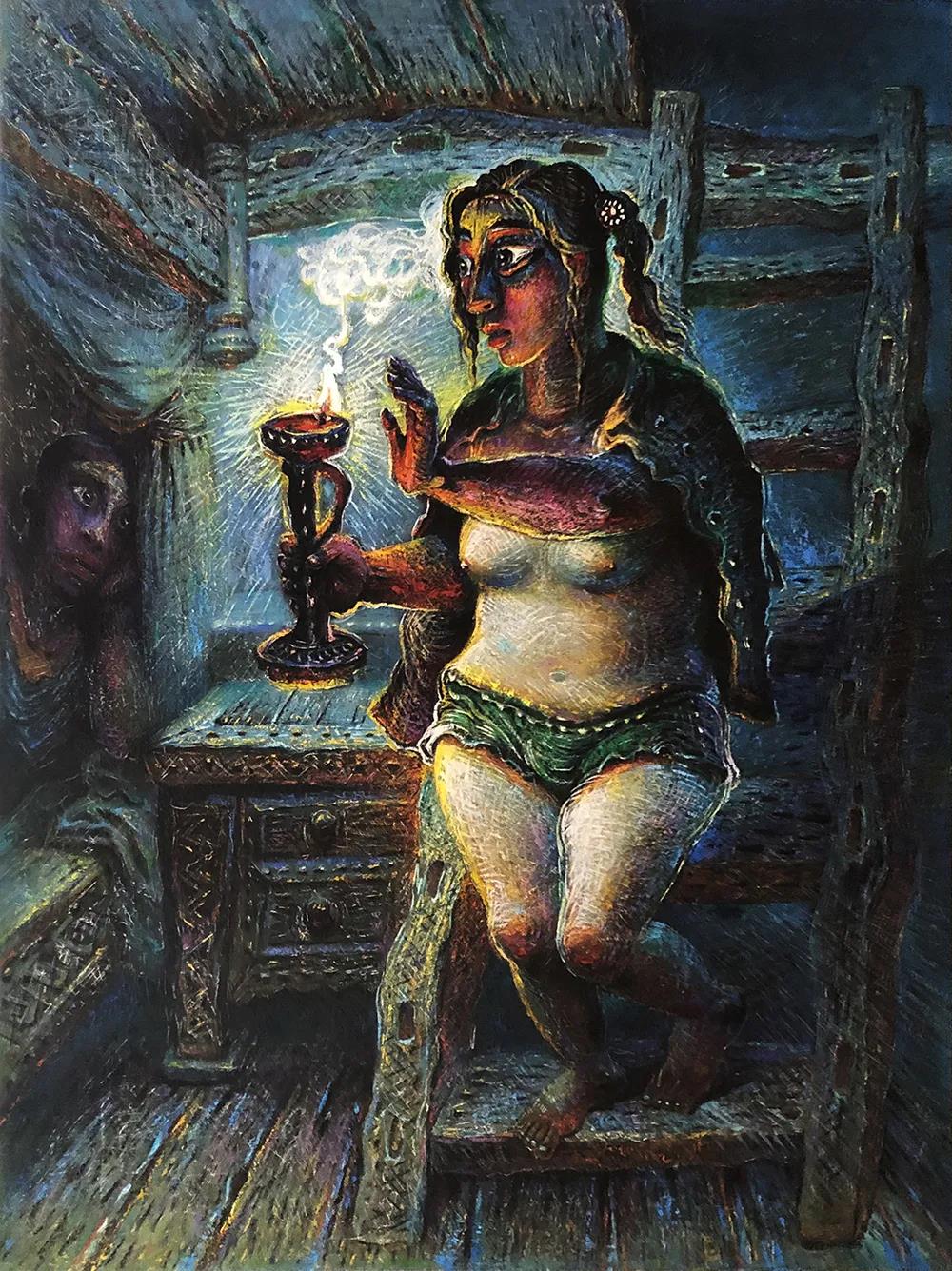

1983年,罗中立获得了一个出国留学的机会,成为第一批国家公派留学生,前往比利时安特卫普皇家美术学院学习。他于1983年底去布鲁塞尔,1986年回国。利用这次难得的出国机会,他广泛参观了欧洲各地的博物馆,收获颇多。回国以后的罗中立在乡土表现主义作品中,出现了一些西方现代艺术的因素,反映出罗中立在欧洲研修期间体验到的视觉经验和心得。动物系列,反映出浪漫主义画家如德拉克洛瓦的影响。光影系列,反映出罗中立对印象派尤其是雷诺阿的理解。其中反复出现的一个重要母题是偷窥,罗中立对偷窥母题进行了很大的修改,使这个欧洲母题变成了中国传统的“乡村爱情故事”。他似乎是把这种偷窥关系放在夫妻之间来进行描绘的,是发生在家庭内部的交往,对偷窥进行了“合理化”处理,使之适合中国人的观赏习惯和心理。经过这番修改,偷窥母题就成为中西方艺术对话的一座桥梁。正是在这种对话关系中,中国传统的乡村生活获得了新的含义:它们并不是本然的乡村生活,而是艺术家通过现代的眼光建构起来的一种“民族寓言”。

——邹建林

展厅现场图

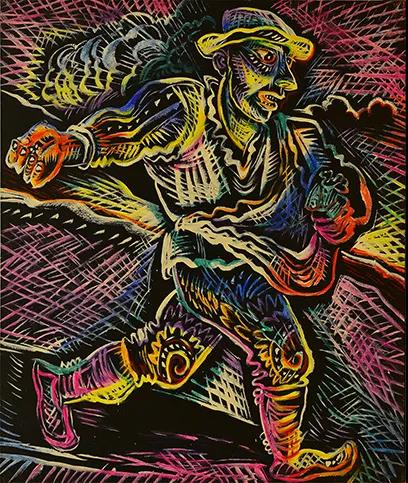

罗中立的作品具有强烈的动感,但是画家能够让它保持一种平衡。构图的平衡和色彩的平衡。同时也使西方再现艺术的客观视角和中国民间艺术的主观色彩达到一种平衡。他的作品就是用彩色的线条进行画面的编织,但是这个色彩我仔细看是中国民间年画的色彩,那些桃红粉绿的色彩和西方油画的造型相结合,有很大的难度,罗中立做到了,方法是弱化写实性的三度空间造型,将其转换成为象征性的形象表现。

——殷双喜

《故乡组画》 布面油画 200x180cm 1981年

《故乡组画——饮水》 布面油画 200x180cm 1981年

《乡村的小路上》 布面油画 200x180cm 1991年

《雷阵雨系列》 布面油画 200x185cm 1992年

《自行车系列》 布面油画 250x200cm 1997年

《打狗》 布面油画 250x200cm 1999年

《过河系列》 布面油画 250x200cm 2000年

《索道系列》 布面油画 250x200cm 2000年

《打豹子》 布面油画 400x250cm 2006年

《蒙猫猫系列》 布面油画 250x200cm 2006年

4/ 超越媒材(2000至今)

展厅现场图

罗中立现在关注的,是线条和形象本身的力度。这种力度与所表现的对象关系不大,而主要取决于艺术家自己的身体感受。这个意义上的线条类似于一种心电图,成为画家情感甚至本能在画面上的自动投射。……罗中立有时把绘画看作一种“手艺”,一种从远古流传下来的手工技艺。这种技艺是艺术家在长期的磨炼中获得的。在一个所有产品都可以由工业机器生产出来的时代,这种手艺是没有现实价值的。但跟绘画这样的“手工艺品”相比,工业产品难以企及的,却是人的情感和手的温度。哪怕仅仅是一根简单的线条,也是一个具体的人在一个特定的时间留下来的,带着他在那个特定瞬间的种种生动鲜活的身体感受和情绪波动。由此,绘画之所以有价值,就在于它是生命体验的忠实记录。

——邹建林

《巴山夜雨系列》 布面油画 200x160cm 2000年

《巴山夜雨系列——吹灯》 布面油画 200x160cm 2001年

《隔背系列》 布面油画 200x180cm 2003年

《过河系列》 布面油画 200x180cm 2009年

《牧歌系列——情侣自拍》 布面油画 250x200cm 2014年

《索道系列》 布面油画 250x200cm 2015年

5/ 与美术史对话(2008至今)

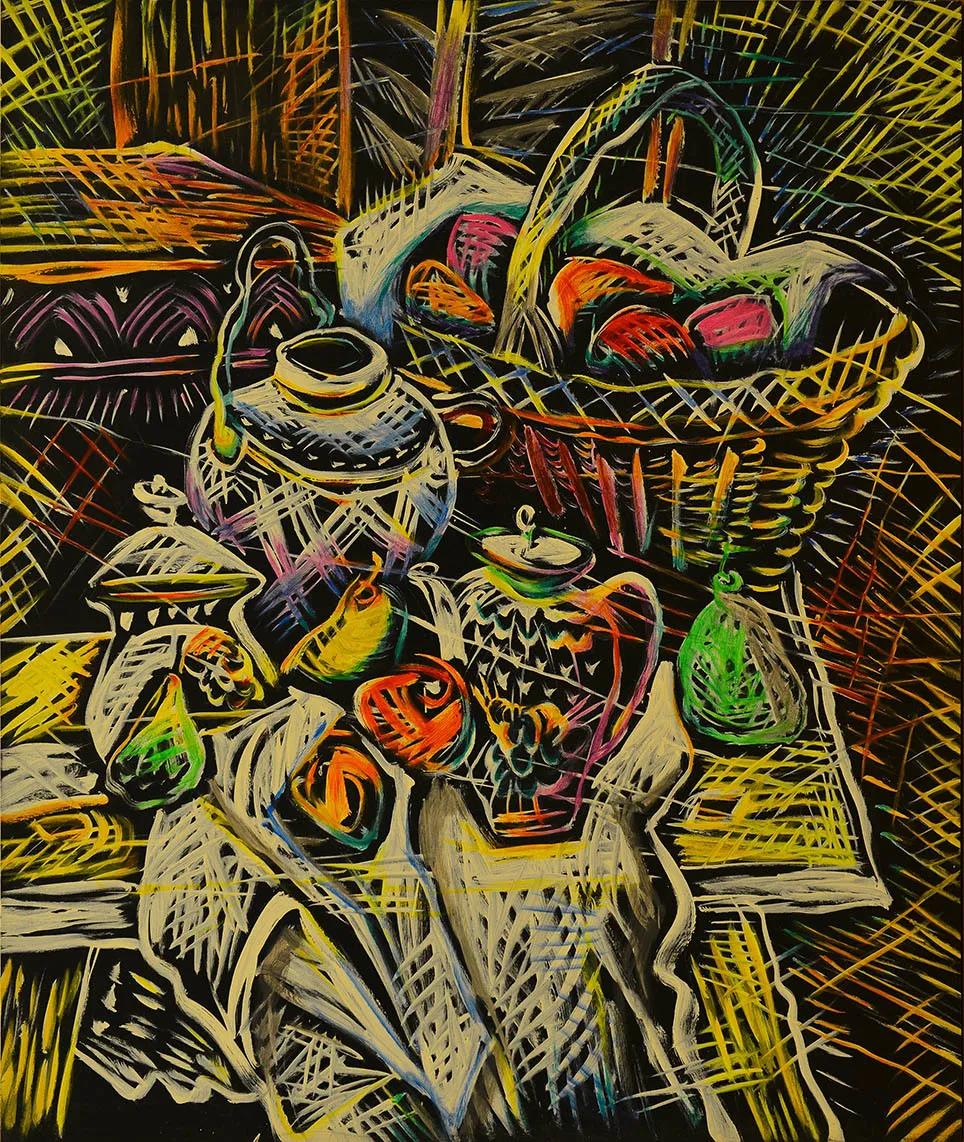

他把目光投向了古今中外的绘画大师,试图与他们进行跨时空的对话。对话的基本方式是用他自己发明的这种语言系统重新诠释历史上的经典作品,使之呈现出既熟悉又陌生的效果。这样一种创作方式虽然具有后现代的挪用性质,但从罗中立前期的探索来看,他的出发点可能仍然是现代甚至前现代的。换句话说,这是出自一种“为绘画而绘画”的冲动。……他的线条游离于绘画性的语言和非绘画性的涂鸦之间,很难说究竟属于哪一方。套用现象学的术语,这种操作似乎实现了对绘画的“本质还原”:在汉语中,“画”字的本义指的是手的涂抹动作,而并没有规定这个动作一定要刻画某个形象——所以“乱涂乱画”也还是一种“画”。所谓“虚空粉碎,始露全身”,或许正是在这种难以决断的极限处境中,绘画向罗中立呈现出一种摆脱了规则、技术和文化约定性的内在意义。

——邹建林

展厅现场图5

在历史的素材和记忆中,艺术家可以在任何地方找到这些对象的依据,却没有想把他们描绘成一个具体的生活故事,因为在变体画的整个创作过程中,罗中立都在与那些伟大艺术家——不是历史不是现实也不是具体的对象——对话,他从修改与重新处理中获得愉快,也从变体中寻找自己的特殊性和语言的合法,他借用“大师”、“名画”或者著名的艺术史符号,来陈述自己的内心:在自己的语言世界里呈现深深的无意识世界。

——吕澎

《重读美术史系列——静物》 布面油画 150x130cm 2010-2012年

文章标题:四川美术学院美术馆线上展厅开启——罗中立:艺术的历程

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。