《60年代的兴起——异见时代的美国与欧洲艺术》[美]托马斯·克洛 著蒋苇 邓天媛 译江苏凤凰美术出版社,2020年

《60年代的兴起——异见时代的美国与欧洲艺术》[美]托马斯·克洛 著蒋苇 邓天媛 译江苏凤凰美术出版社,2020年

我们是四个不合群的人,致力于为其他不合群的人唱歌,那些被排挤的人,那些知道自己不合群而躲在后面的人,我们属于他们。

——— 电影《波西米亚狂想曲》

一、异见的六十年代和“后历史”时代

二十世纪六十年代是纷争、异见和对抗的年代,同时,伴随着新文化、新思想和新社会秩序的兴起,也是一个最具活力、最为开放、自由的年代。如果二十世纪的两场战争是人类文明内在危机的集中爆发,五十年代是战后修复和重建家园,那么,六十年代则是对这场灾难背后的整个现代化工业、经济、文化、政治的全面反思和对未来的全新探索。在欧美国家中,六十年代在战后相对和平、经济空前繁荣的大背景下,见证了此起彼伏的国际学生运动、非洲民主解放运动、欧洲殖民体系的瓦解、美国旷日持久的反越战示威游行,也见证了女权运动、性解放运动、反种族隔离等民权运动的兴起,更有摇滚乐、嬉皮士、垮掉的一代和诸多具有反叛色彩的亚文化的井喷式发展。

在这种时代旋律下,艺术世界发生了史无前例的巨变,在短短十余年的时间里,奠定了当代艺术的基本形态,催生了波普艺术、行为艺术、偶发艺术、极简艺术、观念艺术、大地艺术等等新形式。它们不仅在形态上挑战了传统艺术的范畴,同时在生成、传播、展示等领域也打破了既定话语,形成了全新的艺术生态,从而将传统的艺术评价体系和艺术史的书写范式置于了失效的尴尬境地。如何书写当代艺术,仍是学界所面临的一个有待回答的问题。

这样的尴尬既是由于六十年代的多元化、多极化对概括性写作提出的挑战,也因为旧有艺术史写作模式内在的单一价值观,本身就是六十年代思潮所要摈弃推翻的对象。换言之,宏观历史叙事的缺失本身就是六十年代的文化成果之一。这种状况不仅发生在艺术史领域,也发生在对六十年代的整个社会的历史叙述领域。与这种尴尬相联系的是六十年代饱受诟病的头号罪状——社会共识的瓦解和激进自由带来的社会撕裂。

在《六十年代之为历史》一文中,美国史学者迈克尔·希勒(M.J.Heale)梳理了在评价六十年代的问题上持续至今的论争,指出我们迄今为止都尚未有一部全面梳理的历史,多元、异质的状态依旧会延续下去,六十年代的撕裂至今都未得到有效的弥补。[1]

在艺术史领域,阿瑟·丹托(Arthur Danto)和汉斯·贝尔廷(Hans Belting)无独有偶一致给出了“艺术史终结”的论断。黑格尔意义上的艺术发展走到了终极阶段,艺术史的渐进式叙事也随之终结,我们目前所处的,是“后历史”阶段,也就是艺术史不再有一部宏大历史叙事的时代。事实上,这的确预言了当下艺术史写作的情况。对于五十年代后期以来的艺术,也就是丹托所谓的“后历史”时代的艺术,鲜有试图为散乱的艺术世界梳理内部逻辑、建立解读框架的撰史尝试,更多是教科书式的按时间先后进行的梳理,如《1900以来的艺术》,以及无涉价值判断的、意义扁平化的按照主题的概述,如《当代艺术的主题》。更有甚者,因六十年代以来的艺术缺少传统审美意义上的“美感”而对其持否定态度,认为其中对美的放逐削弱了艺术的共通感,将一般公众拒之门外,是精英主义反民主的艺术。

历史当然不可能终结,艺术生产也还在持续。对于六十年代这段历史,在异质、纷繁复杂的艺术生态中,梳理出一部历史,所要面对的首要挑战在于如何在单一、宏大历史叙事之外建立一套有效的阐释,为作品提供解读的框架。迎接这一挑战的是美国艺术史家托马斯·克洛(Thomas Crow)所撰写的《六十年代的兴起——异见时代的欧美艺术》。该书在序言中就已开门见山地直面了这一问题:“对于那些对艺术领域的路数摸不着门路的人来说既迷惑不解又遥不可及,那么这是因为广大观众缺少一套行之有效的解读叙事。而寻找一个理解框架的尝试也被广遭诟病和歪曲的六十年代的遗产所挫败。”作为对书写这一时期艺术的一个全新尝试,提供一种行之有效的解读框架,正是该书所致力的目标。

二、从艺术社会史到文化研究

托马斯·克洛是美国艺术史学者和批评家,《艺术论坛》(Artforum)杂志编辑和撰稿人。毕业于加州大学洛杉矶分校,曾在加州艺术学院(CIA)、芝加哥大学、普林斯顿大学、密歇根大学、耶鲁大学等高校任教,担任耶鲁大学艺术史系主任,盖蒂研究中心主任,现任纽约大学美术学院(IFA)教授,是2015年美国国家美术馆A. W. Mellon讲座与2017年英国国家美术馆Paul Mellon讲座的演讲者。师从著名艺术社会史家T.J.克拉克(T.J. Clark),早年他与塞吉尔·居尔博特(Serge Guilbaut)和其他克拉克门下的子弟一起被学界视为是UCLA艺术社会史团体,终身致力于在一个更大的文化、政治背景中来阐释艺术作品,将社会语境视为内在于作品的不可分割的一部分。

托马斯·克洛(Thomas Crow)

托马斯·克洛(Thomas Crow)

克洛早年的研究专注法国十七至十九世纪的艺术,他的代表作《十八世纪巴黎的画家与公共生活》一书,在艺术社会史视野下,将艺术发展置于启蒙运动和法国大革命带来的现代社会的大背景中,考察了卢浮宫的学院派沙龙作为中介机构,形成了历史上第一次出现的“艺术观众”,并讨论了公众与艺术之间相互塑造、影响的辩证关系。该书被琳达·诺克琳誉为“ 是二十年来关于这一题材的所有著作中最重要的之一。或许将影响整个艺术史并成为这一学科的‘经典’”[2]。

正如他的老师克拉克受惠于迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)的艺术社会史观一样,克洛也从夏皮罗的研究中深受启发,其中之一就是一种纵观古今的学术视野。紧接着两本关于十八世纪法国艺术的著作之后,他的两本关于现代艺术和当代艺术的著作在1996年同时问世。其中之一《大众文化中的现代艺术》[3]是他在之前几年间的现当代艺术批评文集,由藉里科、德拉克洛瓦、大卫、库尔贝一直谈到杰克逊·波洛克、安迪·沃霍尔、迈克尔·阿舍尔(Michael Asher)、戈登·玛塔·克拉克(Gordon Matta-Clark)、克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams),代表了他的研究转向现当代领域。而《六十年代的兴起——异见时代的欧美艺术》则是作者系统深入的建构一段当代艺术史的雄心之作,标志着克洛学术写作的第二个阶段。

随着研究领域的转向,克洛的研究方法也有了进一步拓展。早年的著作在研究方法上带有明显的T.J.克拉克式的马克思主义研究手法的痕迹,通过大量的报纸、评论等外部材料呈现艺术的社会环境,并试图在社会政治和艺术之间建立联系。在该书中,尽管依然可以找到传统艺术社会史的一些基本关注点,但其中的立场和方法已经发生了转变。可以说是从艺术与社会的二元结构进入了一种相互渗透的模型中,将艺术家、作品置于历史性当下的语境中来进行分析。

这种转向从一方面来说有其研究对象的特殊性,在六十年代的艺术中,对社会文化的介入已经是许多艺术家和艺术运动参与者公开表明的立场和已经执行的行动,因此艺术社会史领域中的核心关注点——在高雅、自律的艺术领域和外部社会文化之间建立联系——在克洛的写作中不再是一个有待解决的任务。即便在较为新近的一代艺术社会史学者例如T.J.克拉克以及克洛的同门迈克尔·莱杰(Michael Leja)的写作中,这种对应的联系依然是他们致力于发掘和建构的。但是,克洛在该书的开篇导言就已经一劳永逸地回答了这个问题,因为在他看来,在这个时代的语境下,任何一种艺术都逃脱不了被置于这个语境之中加以解读的命运,任何艺术行为都不可能安稳无忧地栖息在艺术内部的自治空间中了。在论述纽约下城的参与式艺术时他写道:

在那样的语境中,艺术家所作出的每一项决定于是在涉及道德和政治的原则上都成了值得商榷的问题,或是背负着再现的忠实与虚假这类最根本的问题;每一项严肃、主动发起的艺术行为都成为了关于艺术自身的属性和局限性的沉重命题。[4]

在文化和政治的界限几乎取消、个人领域政治化的六十年代,“艺术自治”、与“艺术的社会基础”之争不再具有当下的迫切性,早期艺术社会史的研究模式不再适用。

Andy Warhol, “Little Electric Chair” (1964), acrylic and silkscreen ink on canvas, 22 x 28 in

Andy Warhol, “Little Electric Chair” (1964), acrylic and silkscreen ink on canvas, 22 x 28 in

另一方面,克洛在他的理论运思中,调用了文化研究的视角。与机械的马克思主义艺术社会史相比,文化研究结构更灵活更精微,也更具当下适用性。同时,这种视角的转向也伴随着七十年代末、八十年代英国文化研究在国际范围内的广泛传播并被各个不同学科所调用。可以说,在80年代发生了理论界的文化研究转向。以法国后结构主义和法兰克福学派的理论分析见长的十月学派实际上也在一些基本的立场和观点上与文化研究存在共识并从中汲取了营养。例如本雅明·布赫洛(Benjamin Buchloh)的体制批评中调用了福柯(Michel Foucault)的语境主义,哈尔·福斯特(Hal Foster)尽管批判了人类学研究在艺术史中的移植,但依然调用了“他者性”“语境”和“反身视角”等概念,道格拉斯·克林普(Doglas Crimp)的同性恋研究本身就贴近文化研究,他同时在《我们所应得的沃霍尔》一文中为文化研究的“自我立场意识”公开辩护[5]。这种交集的部分原因在于文化研究本身就根植于二十世纪的批评理论之中,是所身处时代理论发展的产物,这些理论回应着当下社会问题自身特点的召唤。在今天,没有任何一种理论可以独立解决所有的问题,更多的情况是以对象和研究问题为导向跨学科、跨理论地调用可用的分析工具。可以说,文化研究的意义不仅在于这个学科自身的研究成果,更在于它作为一套分析方法和视角被植入其它各领域后开辟出的新天地,也因此,尽管伯明翰文化研究(The Centre for Contemporary Cultural Studies)所在八十年代已经解散,但文化研究提供的视角和方法论仍在它被持续地调用中不断地生产新的批评话语,持续发挥新的价值。

例如,在托马斯·克洛的这本著作中,文化研究为他解决后历史时代的作品解读和叙事建构问题提供了丰富的启示。在对六十年代艺术的阐释中,克洛调用了文化学的分析方法和视角,将艺术家群体视作了一种社会文化形态,将他们置于一般社会现象中去讨论,而不仅仅将他们视为有着特殊意图、特殊使命的群体;他们不仅遵循艺术内部的机制,而且也是他们所处的文化社群的积极参与者。其中存在的是一种讨论范畴的转变,将艺术视为整个社会文化生态的一部分。艺术家不仅仅投身于艺术本体论的实践中,同时也像其他文化群体一样回应着、表达着他们生存的关切。

三、多重语境中的艺术作品

具体说来,克洛阐释六十年代艺术作品的根本立场和分析方法,即来源于文化语境主义,也就是将艺术作品放入社会政治文化语境下进行解读。与传统艺术社会史的范式相比,社会政治文化在克洛的论述中扮演的并非是时代背景或导火索之类的角色;与他的老师T.J.克拉克的艺术社会史范式不同,它不仅仅作为外部因素触发了艺术惯例的改变[6],作为作品生成的语境,它同样也是作品意义和价值成立的内在条件。

为六十年代拉开序幕的是贾斯帕·约翰斯(Jasper Johns)和罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)在五十年代创作的一系列作品,可以说它们开启了波普艺术、偶发艺术等粉墨登场的“后纽约画派”时代。尽管在时间上稍领先于随后的新前卫艺术,但他们并不是反艺术传统的第一代艺术家,那么他们在何种意义上当之无愧地成为了六十年代前卫艺术的开端?

回到五十年代,约翰斯早期绘画作品的公开亮相抛给了批评界一道难题,这些形式上与抽象表现主义截然不同,却在绘画表面的效果上有明显相似的作品,让批评家无所适从。它们带来的困惑让人在“无意义”和“反美学”的层面上联系起了达达艺术,但除此之外,并没有任何一个可以借力的支点来撬动它们背后的意义。在克洛看来,这种状况本身就已经是这些作品的意义所在——一种给高雅艺术圈的主流价值观“泼冷水”的话语行动。这种行动的有效性建立在多个维度的语境基础上。克洛的分析选取了贾斯帕·约翰斯的“国旗”系列绘画。首先他认为约翰斯尽管“违抗”了纽约画派,却也“同样受益于老一辈纽约画派画家所留下的先例”[7]。约翰斯的国旗所采用的是一种古老的“蜡液画法”结合报纸拼贴,即美国国旗的星条图案都是由浸过特定颜色蜡液的报纸碎片拼贴而成。于是,这幅画看上去是一件“随机的东拼西凑的网格”,而这种独特技艺带来的重叠、报纸褶皱的纹理等独特效果使它同时又具有纽约画派滴画和表现性笔触的常见质感效果。对此,克洛写道:

约翰斯对颜料的使用具有一种能与任何一幅当代德·库宁的画布相媲美的视觉诱惑性,然而在《国旗》中,蜡的冷却使得作品形式有着一种“被冻住”的气质,对于情绪的移情更多的是一种阻碍而不是欢迎。绘画所承诺的表现性揭示反而将专注的观众引回到了那些在无数场合都能见到的、早已熟知的事物本身:一面引向报纸背面的小广告和琐事(实际情况证明并没有任何戏剧化的标题出现),另一方面引向了冷漠无情、完整、自足、在高雅艺术的世界之外随处可见的标志。[8]

在表面相似性中悬空了纽约画派的宏大表达,正是在这个意义上,约翰斯“受益于”了纽约画派的传统。

同时,与此相联系的还有另一层意义上的语境。如果说波洛克、德库宁是美国式现代艺术英雄主义男子气概的代表,那么约翰斯和劳申伯格所处的黑山学院圈子则是它的对立面:约翰·凯奇(John Cage)、摩斯·肯宁汉(Merce Cunningham)、约翰斯、劳申伯格都是同性恋主义者,有着他们自己的一套美学。他们所带来的几乎是一切被主流文化称颂的价值的对立面:崇高被拉回日常,英雄的个人成为无名的中立物,情感的共鸣变成拒斥解读的私人符号,精深奥妙的艺术内涵不过是空幌子。他们的艺术中存在与中产阶级价值观完全相反的一套感性体验。如果纽约画派作为盛期现代主义包含的个人主义宏大表达代表了美国式精英主流文化的倾向,那么约翰斯和劳申伯格对它的公然违抗同时也代表了亚文化对主流文化的冲击,是一个亚文化公开登场的手势。

如果把这个语境再扩大,就能够理解为什么约翰斯和劳申伯格的艺术是一个切中要害的音符。克洛在本书的序言中写道,随着波洛克感性的、近乎自杀的生命结束,“高度个人主义的语汇”对艺术的雄心壮志的叙述很难再继续下去了,不仅如此,冷战的持续,越战的爆发和南方反种族隔离的示威游行,让英雄主义的美国梦也很难再进行下去了。约翰斯的《国旗》既是一个狂热的爱国主义的符号,同时在它中立、冷漠、凝固的情绪中也有一种冷却,一种对政府所描绘的图景的不信任。对美国国旗符号的这种特殊的调用方式甚至还暗含了对美国在战后西方世界中脱颖而出的空前繁荣所代表的技术进步、物质丰裕的现代化图景的不信任。“冷战政治依然在持续地制造语境,也只有在这种语境中,约翰斯的手势才变得意味深刻”。[9]约翰斯的国旗最终是一个英雄主义美国梦的退场,它同时也拉开了这个异见时代艺术的序幕。

贾斯帕·约翰斯,《国旗》(Flag),1954-55,蜡液拼贴,107×154厘米,纽约现代艺术博物馆。

贾斯帕·约翰斯,《国旗》(Flag),1954-55,蜡液拼贴,107×154厘米,纽约现代艺术博物馆。

“异见”的症状不仅在于政治和意识形态上的分歧,在更深刻的层面,现代性神话的瓦解带来了一种集体共识的分崩离析,附带产生的问题是,到了60年代,不再遵循任何单一艺术历史演进叙事逻辑的艺术作品,也不再有一种共识基础为它们的意义提供一套理解和解读的框架。国旗,既像小便器一样,是现成物,又是随处可见的日常图像,同时它又满足了形式主义现代主义的抽象格子构图,又是一个现代社会地缘政治的产物,国家的符号;出现在绘画中,它应该如何被解读呢?

图像学的解读框架依赖一套宗教和神话编织起来的共同知识体系,当艺术的对象突破了原有的范畴之后,这套体系不再发挥作用,艺术家和观众的个人化解读之间是否有一种共同的经验能够支撑起意义的共识?共同的历史记忆和当下的共同处境所创造的共同文化语境或许可以担此重任,它让一些特殊的图像能够触动人们的神经,正如宗教图像的图像学一样,对国旗的解读离不开将更广阔的文化历史语境囊括进来。

这样的解读方式还可以运用在另外一位调用国旗元素的艺术家的作品中。罗伯特·弗兰克(Robert Frank),一位来自瑞士的旅行者用非专业的视角记录下了纽约之外的美国广大内陆地区。在他的摄影中,国旗是反复出现的母题,而且常常以十分怪异的方式出现——遮挡、截断,常常显得不成比例的巨大。当它与美国右翼保守政治、爱国民族主义和地方主义联系起来时,这种怪异传达的意义是明确的,它们是“栅栏般的国旗图案,尽管绝不允许以这种形态出现,却总是扮演着这样的职能身份”[10]。在种族隔离游行示威的语境下,国旗的遮挡、截断成了有意味的手势,抽象的条纹传达了“禁止”的语义,使弗兰克的照片成了对自由平等假象的揭露和对强权政治的批判。

罗伯特·弗兰克,《霍博肯的游行》(Parade in Hoboken)选自《美国人》(Americans),1955,摄影。14.3×21.5厘米, Fotomuseum Winterthur收藏。

罗伯特·弗兰克,《霍博肯的游行》(Parade in Hoboken)选自《美国人》(Americans),1955,摄影。14.3×21.5厘米, Fotomuseum Winterthur收藏。

罗伯特·弗兰克,《杰》(Jay), 选自《美国人》(Americans),1954,摄影,50.8×40.6厘米, Fotomuseum Winterthur收藏

罗伯特·弗兰克,《杰》(Jay), 选自《美国人》(Americans),1954,摄影,50.8×40.6厘米, Fotomuseum Winterthur收藏

四、异见的艺术史写作策略与阐述体系

那么,托马斯·克洛是如何依托社会文化语境将纷繁的六十年代艺术编织出一部历史的呢?

全书的首要关键词是“异见”,这意味着他的写作将围绕着“异见”的表达和一些“对立”立场间的协商展开。传统高雅艺术的庸俗化、机械化,社会价值观中保守主义大行其道和战后经济发展中激化的消费主义,构成了六十年代艺术家生存语境的首要内容,也是他们面临的首要矛盾,迫使他们给出应对性的回应。他们的抵抗是三重的,既寻求高雅艺术传统之外的艺术表达,同时发出与主流社会价值观不同的声音,又要避免在艺术圈内部被商业化、庸俗化。在克洛看来,对这“三重”矛盾的应对,构成了六十年代艺术发展的三大主题,因此,他相对集中地围绕这些主题建立了叙述。克洛自身的写作和建构策略也力求发出与经典艺术史不同的声音,采用了一些别出心裁的手法。突破单一宏大叙事的老路,继承六十年代的文化成果,并向前推进,寻求适用于“后历史”时代的多元叙事的可能性,而非借回归“价值”的名义退行。同时又避免了当代艺术阐释中常见的根据主题分类、不涉价值判断的平面性叙述。

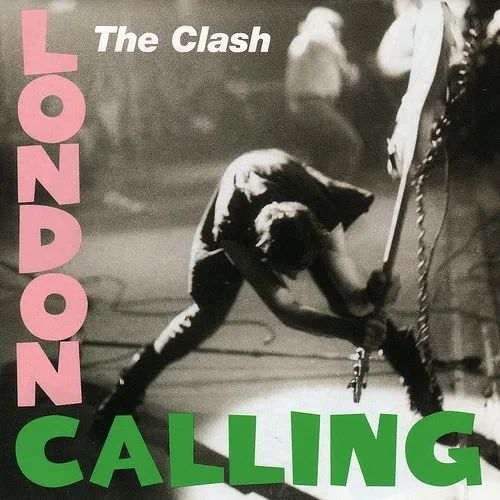

例如,一般的章节标题多采用直观的语言提示内容主题或用有感染力的文字引起读者的兴趣,但此书中的许多章节标题却是以隐晦的方式,间接暗示本章节内容中的一个艺术事件或作品名,再由这些背后的作品以隐喻的方式传达出时代精神或章节内容所表达的核心思想。最典型的一例是第二章第一节的标题“伦敦呼声”。它引用自英国朋克乐队“碰撞”(The Clash)1979年的一张著名专辑的名字。这张专辑在滚石“史上最伟大的500张专辑”中排名第八,其主题涉及种种社会问题例如失业、种族冲突、毒品等。而专辑名又隐射了英国广播公司(BBC)二战期间向被占领地区和国家广播时的电台识别语“这里是来自伦敦的呼叫”。于是,这样的一个标题将这个国家所经历的战争、战后的贫困、重建之路上的种种社会问题联系了起来,更重要的是,它传达了生活在这里的人们对现实生活沉重批判的呼喊,也传达了坚韧承受的态度和对未来希望的执着。这样的标题需要读者像解密人一样追踪迂回、隐晦的线索背后的含义,就如同一个外人试图进入地下文化圈子,也隐射了克洛对于六十年代诸多基于本地生态的地方艺术圈子的探查态度。

London Calling:Clash乐队1979专辑封面。

London Calling:Clash乐队1979专辑封面。

诸如此类,这部独特的艺术史包含了彼时社会丑闻、明星、刑事案件、政治事件,也包含了艺术家的个人轶事、人脉关系,也有艺术圈的内幕消息、小道传闻。这些有意识的选择构成的错综复杂的信息脉络的交织,使得被聚焦的对象的呈现能够突破单一话语的建构框架。贡布里希《艺术的故事》是根据时间顺序的演进发展以及所见与所知的知觉心理学叙事来建构艺术演进的内在逻辑的。《十月》编委所编撰的《1900年以后的艺术》更为开放、多元,却绕过了对具有内在关联的艺术家、作品进行历史建构的任务,并不是一部“历史”而更多的是百科全书式的梳理。相比之下,克洛力图呈现的是一种不同视角、不同叙事建构、不同逻辑之间的相互牵制和影响的历史,是一部结构精密的开放历史,在其中,正是这些异质的事件、线索的碎片拼出了六十年代的全景。

提及六十年代的艺术,纽约几乎就是公认的世界艺术中心,战后世界艺术中心从巴黎转向纽约已经是既定事实。但事实上,其中的相互关系被简化了,纽约被夸大成了一个宏大叙事的主角,其它国家、地区在当代艺术史中几乎都被边缘化了。克洛所作的就是修正这种纽约中心、美国中心、西方中心等任何“单一中心”论的成见。他笔下的六十年代是基于多极、多中心的艺术世界,不同的区域有着不同的文化政治条件,为艺术提供了不同的生长语境,是它们的相互交流、影响、竞争、效仿等等过程共同形成了六十年代的艺术图景。

美国东海岸的文化气候,受到欧洲经典传统的影响更多,与西海岸相比就显得保守。艾伦·卡普洛(Allan Kaprow)有意识地曲解波洛克的行动绘画,为他的艺术事件寻找合法化的理由,同时又蹭了波洛克的热点,他的作品的参与互动并不是全然偶发的,而是事先规定好。安迪·沃霍尔的艺术事业在高雅的纽约一直不被主流接纳,却在加州获得了观众。加州虽然更具政治激进氛围,却缺少成熟的艺术经济,加上对正统高雅文化的不屑,助长了反文化的风尚,这为更自由的艺术形态提供了土壤,也使加州的艺术更接地气、更容易吸纳来自其它文化事业的参与,改装机车文化、电影工业促进了集合、拼贴艺术的发展,工业材料、神秘主义和流行文化在比利·阿尔·本斯顿(Billy Al Bengston)身上产生了奇妙的化合。

在跨文化交流日趋紧密的六十年代,有的时候,生长于不同语境的事物可以超越本土性,成为一种具有普遍意义的事物。例如,欧洲眼镜蛇画派的狂放手势与纽约画派不谋而合,弗兰克·斯特拉(Frank Stella)画作的巨大规模实现了伦敦“地点”展相似的环境美学效果,这种效果后来成了极简主义雕塑的特质之一。

而另外一些情况下,不同语境的转换有时可以转化成新艺术的生产力。例如与美国相比,欧洲大陆和英国又各自有着不同的文化气候。美国的消费文化进入了战后经济紧缩的英国,带着对丰裕经济的怀疑和对现下贫乏无生气的文化氛围的拒绝,发展出了波普艺术。而美国的波普艺术——沃霍尔的“死亡”、“灾难”系列——来到了欧洲,让没有走出战争阴影的欧洲看到了“美国这个自封为西方国家卫士的国家”承认他们自己的土地上也有着同样的灾难,使他们从对繁荣的颂赞,回到了对现实的思考,发展出了他们自己的“新现实主义”。

将六十年代的艺术放在政治文化语境下考察是托马斯·克洛艺术史写作的根本立场,也是其方法论的最大特色。今天,这种方法已经被欧美学界广泛认可,但在几十年前,它对维护经典价值和致力于纯化学术的美国学界来说仍然是一种挑战。

当代艺术批评领域实力最为雄厚的无疑是由罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)为首的《十月》杂志学派,他们深受法兰克福学派的影响,秉持艺术实践的严肃性、深刻性和批判性价值。至今,本雅明·布赫洛、哈尔·福斯特等学者依然以深奥晦涩的理论维持着一种纯化的艺术观,肩负着继承“从艺术形式中退场的那些价值,例如难度和卓越性”的重任[11]。尽管克洛与多位《十月》成员保持着友谊,也曾为该杂志撰稿,他的写作风格与《十月》却是迥异的。

对于六十年代艺术的评价,布赫洛和福斯特都倾向于与比格尔(Peter Burger)所命名的“历史前卫”做比较,并希望梳理出艺术演进的脉络,争论的命题聚焦于始于五十年代末的这一波新前卫艺术到底是重复了历史前卫的策略,还是历史前卫的深化发展、是它的进阶?两者间有什么区别和联系?这个论题的背后,实则还是来自于法兰克福学派的一些根本关切:前卫的批判性是否成功?对文化工业庸俗化的抵抗是否有效?是否只是博人眼球的求新求异实则是“新颖”的重复?一言以蔽之——对于资本、工业、消费的抵抗这个前卫艺术的未竟之业,也就是现代性的自我否定。

《十月》学派尽管早已超越了格林伯格(Clement Greenberg)的狭隘形式主义的现代主义,但其立场基本上依然是精英主义的。社会文化维度的内容自六十年代起已经是任何艺术批评无法回避的内容,《十月》也给予了充分的关注。哈尔·福斯特提出了正统现代主义的“纵轴”和当下共时的、社会维度的“横轴”的概念,并称他“力图将这纵横两周维持在一种批评的协作之中”。不过,文化的横向维度在他看来“是转向了‘有趣’这种前卫的价值观”[12],同时,这种拓宽还带来了一些问题,即“二十世纪艺术的经典最为看重的价值问题”和“专业性”的问题。换言之,横轴被视为是与价值、深度、专业性相抵触的维度。

除此之外,在《十月》学派的阐释中,有一种贯彻始终的潜在价值审判。艺术史家和批评家如同一个审判者,能够在一个更高的支点上且在一定时空距离之外来做出评价。这种宏观把握中,艺术的历史仿佛有它自己的生命,自己的生长逻辑,有一种黑格尔历史主义意义上的超验存在。但是,艺术家个人的诉求和意图却被架空了,无论女性主义还是酷儿运动,最终都服从于“艺术进步”这个更终极的目标并以这一标准被审视。

相比之下,克洛的角色更像是一个圈内人的讲述,一种民族志式的描述。他更关心的是艺术家和作品与他们自身语境的联系,一种被《十月》忽视的具体经验。换句话说,克洛所建构的六十年代艺术史的任务之一是要理清六十年代这个独特的历史时刻和艺术世界之间的相互协商的关系,身处其中的艺术家如何通过作品表达了他们的经历、感受并给出回应。克洛与《十月》的差异,可以追溯到他对夏皮罗与格林伯格之间差异的认识,也就是两人在几乎相同的时刻和相同文化圈中谈论前卫艺术时表现出的差异:“格林伯格对大众文化的看法更具全局性,用‘庸俗’来概括所有可消费的文化,而夏皮罗,相比于文化商品自身的凝滞、虚假的属性,他更关心这些商品所引发的行为:这些商品所引发的感性体验的独特形态。”[13]

这是否意味着,放弃了价值判断,或者说,共时的横轴是否一定意味着在价值、深度、专业性方面的扁平化呢?针对这种认识误区,托马斯·克洛提出了一套与主流价值相异的价值观和衡量体系。他所尝试的是另一种阐释体系,一种嵌入艺术家的具体处境、具体生活,深入艺术作品的传播、展示,并从私人圈子到公共领域的实际语境中来衡量它的意义的阐释体系。它关注的是作品在“横轴”中的意义和价值,一种具有在地性(situated)的价值,或是语境中的价值,而不是《十月》孜孜以求的“前卫抵抗”的终极价值。

爱德华·鲁沙,《德克萨斯标准石油站》(Standard Station, Texas), 1963,油画,1.9×3米,胡德美术馆。

爱德华·鲁沙,《德克萨斯标准石油站》(Standard Station, Texas), 1963,油画,1.9×3米,胡德美术馆。

于是,根据这一标准,他也做出了价值评判,其结果有时与一般公认的知名度和影响力的看法并不吻合。例如就对加州文化景观的捕捉来说,爱德华·鲁沙((Edward Ruscha))对工业化的城镇风貌和石油产业、冷战军备工业对城市的影响的准确把握要优于大卫·霍克尼(David Hockney)的“大水花”对加州景观的波普式调用;旧金山的集合艺术家布鲁斯·康纳(Bruce Conner)对政治丑闻的隐射中折射出的对保守政治和官僚政治的批判,要比创立了偶发艺术的艾伦·卡普洛更大胆、更前卫。克洛还给予向来被忽视的来自内陆地区的文化、民间技艺、小众的地方性的艺术家等所应得的关注,并发掘了他们与自身身份和处境的协商:移民工人西蒙·罗蒂亚的瓦特塔“探索自己的边缘化处境,将战后丰裕年代被丢弃的物资再利用,变成挑衅的、离经叛道的重构”,南托潘加峡谷的艺术家群体的领军人物华莱士·伯曼还有来自西部山区自学成才的爱德华·金霍尔茨……克洛认为,巴黎的“贫穷艺术”对于当时的学生运动和政治风暴来说太过美化了,倒是金霍尔茨(Edward Kienholz),通过郊区政治的扭曲记忆传达了强烈的情感和深沉的刺痛,保持了愤怒的强度。

大卫·霍克尼:《大水花》(A Bigger Splash),1967,丙烯颜料,2.4×2.4米,伦敦泰特美术馆。

大卫·霍克尼:《大水花》(A Bigger Splash),1967,丙烯颜料,2.4×2.4米,伦敦泰特美术馆。

五、余论:作为前卫政治行动的艺术史写作

诸如此类的不同于主流观点和艺术史惯例的做法贯穿始末,让这部六十年代艺术史也成为了离经叛道的前卫写作实践。不仅如此,正如任何艺术作品都离不开政治文化语境一样,写作也是一种政治性的实践。

美国前总统比尔·克林顿曾言:“当你回顾六十年代,如果认为它功大于过,那么你大概是个民主党人,如果认为它过大于功,那么你大概是个共和党人”。对六十年代的评价可谓是政治倾向的试金石。混乱、无序、反文化、反价值,归根结底是一种“不可读性”,它悬置于消极解读和积极解读之间——是这种混乱、无序、荒谬导致了它的不可读性,还是说,因为艺术范式的更新导致的解读模式的滞后,造成了解读的困境,因而被误解为混乱、无序、荒谬?

克洛对六十年代明确持有积极态度,该书正是他以实际的写作行动来尝试解决对六十年代文化和艺术的“解读”问题:以社会政治文化作为解读的共识基础,在由经典构成的艺术史名作阵列之外,建立了一个在地性的解读参照维度。标题中的“异见时代”,尽管是一个中性的、留有余地的词,但纵观全书,它的意涵绝不是共识瓦解和社会撕裂,而是一种反保守主义、反霸权政治、反消费主义庸俗化等在社会的方方面面与既有主流发出不同声音的时代精神。在托马斯·克洛的解读中,这种精神是为六十年代艺术发展的内驱动力,也是六十年代兴起的诸种艺术形式的价值所在。

从这个角度说,克洛对于六十年代艺术的解读和意义建构的尝试,无疑具有为六十年代文化正名的政治意义。通过开放、多维的艺术史叙事,重建价值判断,剥取出六十年代混乱表象下的真正内核,既回答了困扰理论界数十载的解读难题,又予保守主义的消极评价以有力反驳,令他的艺术史写作也具有了政治前卫性,正如他在《后记》中所说,“鲜有人会写一部总结六十年代的作品”。在今天英国脱欧、特朗普当选的这个保守主义抬头的当下,正确理解、评价以六十年代为代表的致力解放、平权的文化艺术思潮无疑具有迫切的重要性。

原文根据《六十年代的兴起》译后记改编,发表于《美术》,2020年第一期,128-133。

注释: [1] M.J.Heale, “The Sixties as History: A Review of the Political Historiography”, Reviews in American History, Vol. 33, No. 1, p. 133-152.[2] Linda Nochlin, “Watteau: Some Questions of Interpretation”, Art in America, 1985 (73), No1, 68-87.[3] 中译本《大众文化中的现代艺术》,吴毅强、陶铮译,江苏凤凰美术出版社,2015年。[4]Thomas Crow, The Rise of The Sixties, London: Laurence King Publishing, 1996, 11.[5]Douglas Crimps, “Getting the Warhol We Deserve,” Social Text 59, Summer 1999.[6]T.J.克拉克《现代生活的画像》,沈语冰、诸葛沂译,江苏凤凰美术出版社,2014年版;详见该书译后记中对文化、惯例和形式三者关系的讨论。[7]Crow, The Rise of the Sixties, 18-19.[8]Ibid., 19.[9]Ibid., 20[10]Ibid, 21-22.[11]哈尔·福斯特《实在的回归——世纪末的前卫艺术》,杨娟娟译,江苏凤凰美术出版社,2015年,第6页。[12]同上,第3页。[13]Thomas Crow, Modern Art in The Common Culture, New Heaven: Yale University Press, 1996, 14.

文章标题:“后历史”时代的艺术史写作——托马斯·克洛与六十年代的异见艺术

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。