刘红昌采访参展画家董文通

我要用绘画这种方式做什么

我们这个时代绘画承接了古典主义、印象派、现代主义、后现代主义的绘画历程,我是作为学院成长起来的艺术家,一直在追问绘画到底能干什么,在当代时代艺术家用绘画这种方式要表达什么,社会需要绘画来做什么。最重要的是我要用绘画这种方式做什么。

艺术的本源就是还乡 绘画在超越形式本身

我的作品是一个连续的系列,取材跟我的生活处境有关,我从小生活在农村,从农村成长起来的,有很多像我这样的一代人也是从农村考学一步步考到城市,在城市读书,最后毕业以后留在城市,这样一个群体对乡土对乡村都有每个人独到的或者非常不同的体会,但整体而言也是有共性的。我这一系列作品我把它称为还乡拾遗,在我看来“乡”实际上涵盖了两个概念,第一是风土人情,第二个是我们精神上的某种诉求,像海德格尔说艺术的本源,艺术的本源就是还乡,回溯到自己与故土的关联,与大地的关联,回溯到自我成长的源的概念。我现在所用的方式不是现代主义的那种抽象的绘画方式,而是选择了我们可以统称为表现主义的绘画方式,这种绘画方式不拘泥于写实,但里面潜藏着一些抽象的形式在里面,只是把抽象的形式跟现实结合起来,抽象变得更加的有血有肉。当代绘画已经不再拘泥于某一种类型,绘画在超越形式本身。什么样的形式在这个时代都有它存在的意义,只是我们需要追溯的是绘画背后支撑着我们为什么要去绘画的意义,绘画的意义是回到人的存在本身吗?

我的这样一个系列的绘画,从乡土到乡遗再到超越场,实际上更多的是随着个人的成长和经历,用个人的成长经历和心路历程来自为暗合这个时代大家共有的某种经验,或者是大家对某一个现象的感性认知的谋和。我希望在我的绘画系列中表达某些关于乡土关于人本的一种回溯或者回归,在这样一个观念之下,或许大家会有一些共鸣。

我的创作起点还是故乡还是我的生活场

前面这两张作品是梨花系列的延续,我从07年开始梨花系列作品连续获得了几次国家展览的最高奖,获得了大家的好评,对我坚持乡土创作也是极大的鼓舞,梨花树表现的是北方大地的初春景象,北方春天的乡间田野上我们能看到大片的梨花盛开,洁白纯净的梨花能够带给你某种精神上洗礼,关于梨花题材创作深入的启示源自于我的童年时光,我老家里前后院都种有梨树,梨花败落之后,它会落下一地雪白的花瓣,梨花有很清的香气也很轻盈,记得上小学时有次放学回家看到奶奶打扫院子梨花树下飘落的花瓣的场景就感觉非常的美,一直记忆犹新。来到陕西有一年春天我到渭南坡底写生,面对眼前大片的梨花树突然就激活了我少年时期放学回家看到的奶奶在院子里面打扫落花的场景。凭借这种感触进行了很长时间的写生,经历了很多挫败,当然最后还是做了一些转化,实际写生梨花蛮难的,因为你看太阳照下的梨花它是纯白的,很难画,画起来就是拿白色在上面堆积你会发现画的单薄简单表现不出梨花的通透,所以我就选择尝试逆光,因为光透过来,它反倒变得很厚重。团块感强,我觉得这样一个角度是我当时选了一个最佳的视角,回到工作室创作了《大地初春》作品获得了青年美展的最高奖,作品被中国美术馆收藏。面对对象有时候还是需要找到合适的路径。总的来说我的创作起点还是故乡还是我的生活场,我的绘画一直在围绕这样一个主题在做。

现实在这个时代依然很锋利

我从河南来到陕西这么多年,河南农村也不断的发生变化,我们知道农村现在的一些人到城市打工,甚至干脆就定居在城市,很少青壮年会选择在农村发展,大多都选择了在城市打工,那么农村的很多院落就慢慢地被遗弃,逐渐的遗弃的房子越来越多。我每次回到农村发现过去小时候亲人扎堆的热热闹闹居住的环境变得日渐冷落,内心感到非常的失落,后来发现我自己的母校也被遗弃了,感触就特别深,然后就专门做了拾遗这一系列,包括教室、院落、剧院、空间等。从09年开始,一直做到15年,做了大量的实践,最后就把它延伸为还乡拾遗这样一个国家艺术基金项目,在我看来无论是后边的废墟还是前面纯粹的梨花,实际上都是表达关于乡土的内容。我做还乡拾遗这一系列作品表达的更多的还是现实,而现实在这个时代依然很锋利,依然能够穿透的人的内心,为这个主题我做了大量的考察和实地采访,除了对自己的故乡,也对山西的孝义,一个矿区的农村,也对那里的村民当时做了一些访谈。我关注他们在社会发展进程中被遗弃之后,他们的孩子们都离开他们的故乡,村庄不被重视逐渐没落之后,这些人的精神状态。我发觉他们内心对家园有很强的守护诉求。他们属于一个矿区的一个塌陷区,所以他们处于一个比较尴尬的境地,第一是这个地方他们不愿离开,第二个孩子们也不愿意回来,青壮年劳动力都不愿意回来,当然当地政府相对来说也太够重视他们的诉求,所以这种现实情况有时候还是蛮让人感触的,我面对自己家乡的的变迁更是深感无奈,这就是现实锋利的一面。

我们如何在这个时代超越现实的困境

长时间面对这样的主题让人在精神上微微感到压抑。我渴望从这种比较压抑的状态获得一种纯粹的精神上的愉悦和释放。日常就选择使用手机随意涂画,数字绘画在这个时代就比较便捷,随时随地都可以画你的感受和你的想法,我感觉数字绘画让我变得更加的自由,像我这种科班出身的画家是过去很着迷于这造型技巧,画面的空间,画面的构图构成,画面本身的因素。那么我们经历不断这么多年的反复历练中,实际上内心还有一种诉求,就是如何超越过去的一些经验,过去对事物的认识。当然也随着年龄的成长,我们看事物也变得不同了。年轻的时候画这些废墟,画一些残酷的东西,觉得很酷,但慢慢进入中年之后,发现现实锋利扎心的一面,所以开始回避一些比较残酷的东西,可能也是一种逃避,当然也可能想获得生存中片刻的喘息,得到某种释怀,隐约有一种超越困境的意识在里面,超越现实的生活琐碎。对于生命也是又一层追问,我们如何在这个时代超越现实的困境。我经常有一种梦境就是自己挥动双手久能飞起来,这可能就是个体内在隐藏的某种诉求。飞起来,超越地面以及现实处境,这是当时创作超越场最直接的想法,在作品中试图打碎现实的空间,把天空与地面这种逻辑全部打碎,人就像在太空中没有重力的影响下,获得某种自由,也就是很纯粹想要达到某种让自己获得释放的感觉。当下的这两幅作品超越场就是应和这样一种心理状态而进行的创作。

让绘画的方式变得类似于考古

我的绘画语言在好像色块笔触在画面中跳来跳去的,不是那种画的很细的类型,实际上我更在意的是绘画的语言本身所带来的那种视觉的冲击,这种材料带来的厚度或者材料之间相互挤压出来的那种丰富的层次、带来的一种叠合,我的绘画是一个不断反复的过程,就像一个文物曾被不断的被时间的痕迹覆盖。就像你拿起一块汉砖之后,去读它上面的信息,透过表层,层层品读,下面甚至有过去工人在上面工劳作之后留下来的这种刀痕,指纹,越读越觉得有意思。可能这就是这样读一件作品,读它的信息,绘画也是一样的,它也是由一层一层构建起来的,甚至做着第一层第二层第三层,那么我是想保留每一层,包括有些地方我是没有动过的,有些地方是空白的,想保留它某些线索,实际上就像考古一样,让绘画的方式变得类似于考古,一层层去剥离表象去看它的构建,有这样一个想法在里面。

绘画是一个动态的过程

我是去年博士毕业,我的博士主题是关于绘画场域和画家自主性的问题,因为后现代以后我们考虑更多的问题已经不再拘泥于某一种语言本体本身了,包括音乐绘画雕塑,更加要跟社会发生某种具体的关系,就像我们的作品放到展厅,要跟观众要要产生关系是吧。观众有自己的解读,误读也是一种阅读性的创造,那么你的作品也需要被观众充分的去解构性理解,那样作品会变得更加丰富和有意义。我的整个研究主题是关于绘画跟社会场的问题,因为绘画本身是一个小空间,它里面通过符号构建了某种场域关系,绘画的这种场域的关系,通过画面的情节都会让人得到某种体验,那么绘画又是一个大空间,它构建一种社会关系,今天大家面对着画面,画面面对大家又构成了一个场,那么就是画里画外之间的场域的关系。这是我在博士阶段研究的一个主题。过去我们把绘画当成了是一种门类或者是一种艺术的语种,那么绘画在美术馆,它可能就是一张图,一些人研究绘画就拿图片来研究,图成为是画的符号化。实际上绘画它是一个动态的过程,画从画家的构思中生成,通过用他的所习得的技术去组织,最后这张作品的呈现跟他的生活处境各个方面都有关系,那么艺术的构建,绘画的构建它是一个动态的线索,它不是瞬间拍一张照片,即便是瞬间拍照片也是有前期的构思的积累,绘画更是每一笔每一天每一小时累积起来的,笔与笔之间它是动的。我做数字绘画的时候我就有一个感觉,数字绘画你画完之后,可以倒放,从开始一笔如何叠加构建起来,一笔一笔的生成,那么你会发现原来绘画是这样的,它是一个行动的过程。美国的一个艺术家叫波罗克,他在通过身体的泼洒运动产生绘画,他说我的画是行动绘画,绘画跟身体行动的关系,那么我研究的这种绘画场就是绘画的行动性,绘画跟人的社会关系,绘画本身在构建过程中的过程性,它是多重关系的构合体,那么这是我研究绘画,除了它的绘画过程,还包括它跟社会,它的展陈、评价整个系列都可能纳入到我未来研究绘画的一个方向。

艺术风格的形成是一个水到渠成的过程

那么我未来考虑绘画,就可能会更多的会考虑它们之间反复生成的这种结构关系。当然作品的生成是一个契机,就像我们在学生时代受很多老师的影响,这是必然的。在这种逻辑语境下,我们还受到一些大师的影响,从赛尚、莫兰迪、阿里卡、贾科梅蒂等等一系列艺术家的影响,艺术家会给自己规划出一个蓝图。我未来我想画什么画成什么,那时候就有这样一个构想,但是可能在走着走着就会有变,我当年可能是想要什么,后来慢慢我发现有些东西跟我不是那么谋和我就会转,随着社会的发展,很多的东西对你构成影响。当然最主要的可能还是你面对某种对象本身,就像我画废墟可能也跟我在纺织城那个阶段的经历有关,因为纺织城过去就是废墟,当时我们去的时候就发现地下全是垃圾或者有地方坍塌,周边全都是空无人烟,留下的都是废弃的空间,墙面上留下过去的标语,过去画的以及文革时期画的一些东西,甚至他们操作间有些留下了一些日常写的东西,就觉得非常有印象,墙面斑驳的痕迹,整个构成我对这个东西有一个审美,我觉得这个东西很美。当时我的一系列作品就是画我旁边的环境,关于生命的认识画了一些半坡遗址的遗骸。当时我生活在纺织城,慢慢的对这种废墟有自己的审美和判断。从半坡的遗址到永乐宫过去历史图像都是跟废墟有关,跟历史有关,慢慢的又转换到自身的这种乡村遗迹,所以我的语言当然跟大学时期有关系,后来又随着成长环境的变化又相互增减,然后就会形成了一种语言的建构。至于说是有些东西是会变的,你过去可能会构想某个样子,后来我觉得是成长的经历有变化,因为每个人都有心性和特点,画东西,有时候得跟着心性走,可能你就会出来不同的感觉。对艺术风格没有过分的提前预示,它其实是一个水到渠成自然而然生成的这么一个过程。

我们每个艺术家都有自己的场

现在民族化或者文化传承的问题是一个热题,其实也有个新的提法叫文化场或者在场,(当然也有人质疑,质疑在此暂且不论)我们每个艺术家都有自己的场,我们西安艺术家西安的场,他跑到北京北京的场跑到巴黎巴黎的场,所在的社会关系和结构决定他艺术的方向,当然也有它自身所存储的内容,因为我们就像一个存储器,会从把从小到大经历和经验存储进去,我们呆在一个新的环境,就结合这个环境发生化学效应,那么我更希望我们更多的去考虑在场,我觉得巴黎艺术家你不需要过多的去考虑西安,当然现在你既然就生活在这种十三朝古都,你为什么不跟这十三朝古都发生关系呢?当然这个关系又不是我们必须要跟古代发生关系,然后守成地去传承,我们要肯定西安的变化,在动态中去理解这个,通过现在的在场去理解这种已经发展变化的传统,我是觉得是这样的,我们要吸收传统是在运动着的传统。通过传统来寻找自身的定位,就像一个GPS一样,我就在这儿,你把你在这儿的作品拿到巴黎,ok,他知道你的特点,因为在地你才会有特点,你只有认识到在地,你才在地性发生变化,你才会跟巴黎的艺术家跟美国的艺术家,他们的在地有差异,那么你的作品在他们那里才会有价值。

在地是要打通跟当下、跟历史、跟社会的勾连关系

可能因为现在我们过于西化,过多的去模仿,过多的去抄袭欧美东西的时候,自我的在地性诉求丧失掉了。越来越虚拟化的时代,我们每个人就待在家里,觉得家就是一个世界,手上的手机互联网就是世界,那么在地性似乎越来越来越弱,实际上我们人也是一个很奇怪的动物,当我们过度的依赖网络的时候,有一天你踏进自然的时候,你反倒会觉得很实在。就像过去那种千篇一律机器生产出来的东西,突然有些手工品性的东西就会显现出它的价值一样的道理。绘画也是一样的,要在地,要有他的特点,有他的处境,另外所谓传统也不是过去的种死的传统,应当是变化中的传统,你重视文化在地就很容易跟传统发生内在关系。所谓在地实际上就是接地,同当下的人当下的历史打通他们之间的关系,你只有打通了,你才有可能超越,我们说的在地,也不是画一张写生就要在地,是要打通你跟当下、跟历史、跟社会这种现状之间的勾连的关系,你摸清他们之间的关系,就明确我们到底处在怎么样一个处境中,或许你的作品才可能产生某种意义 ,也就跟当下的社会这些人才能发生真正内在的关系。因为有些作品可能大家觉得没有意思或者怎么样,或者有些作品可能大家就读不进去,可能是语境关系构建的不到位。我一直认为我说中国艺术家可能画得很土,但土可能也是一种特点,我们太过于追求洋的时候,这个土就变得有意义了。我所谓的在地就是你如何认同自己的身份,认同自己跟当下的这社会如何产生的关系,实际上它是一个反思的过程,这是一个不断反问的过程。在当下我们到底在怎么样一个处境,面对怎么样一个生存问题?我们怎么了?我应该怎么样去解决面对的问题,实际上这是一系统性的思维构建,这是我理解的在地以及绘画与传统的关系问题。

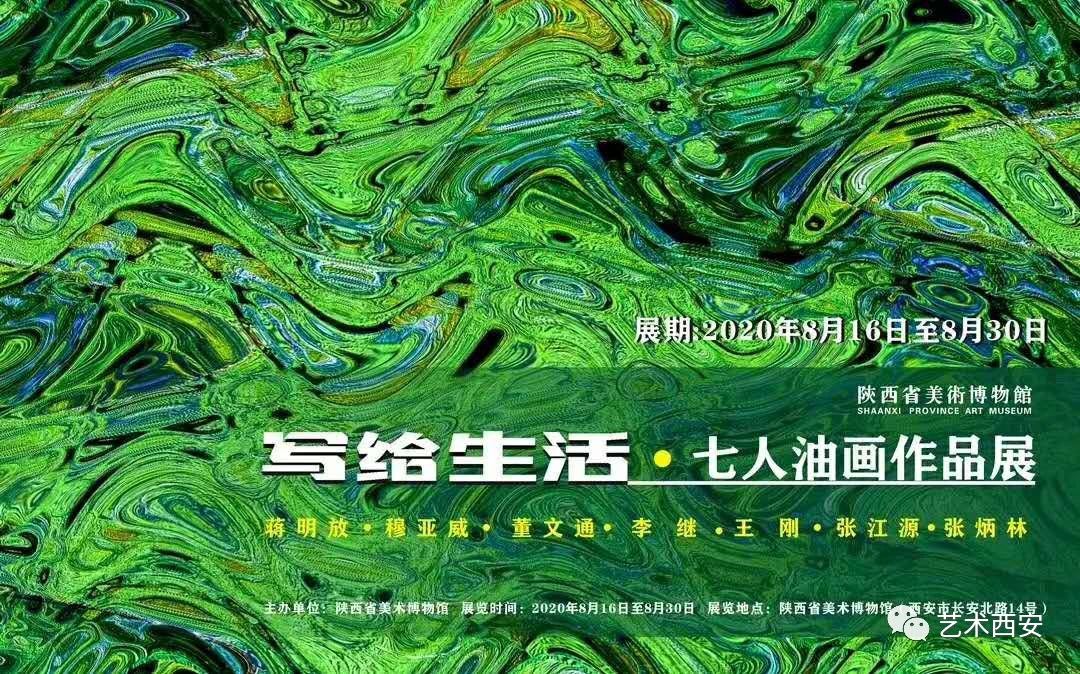

写给生活·七人油画作品展董文通部分参展作品

董文通绘画《忽如一夜春风来之一》200x150cm 2020

董文通绘画 《忽如一夜春风来之二》200x150cm 2020

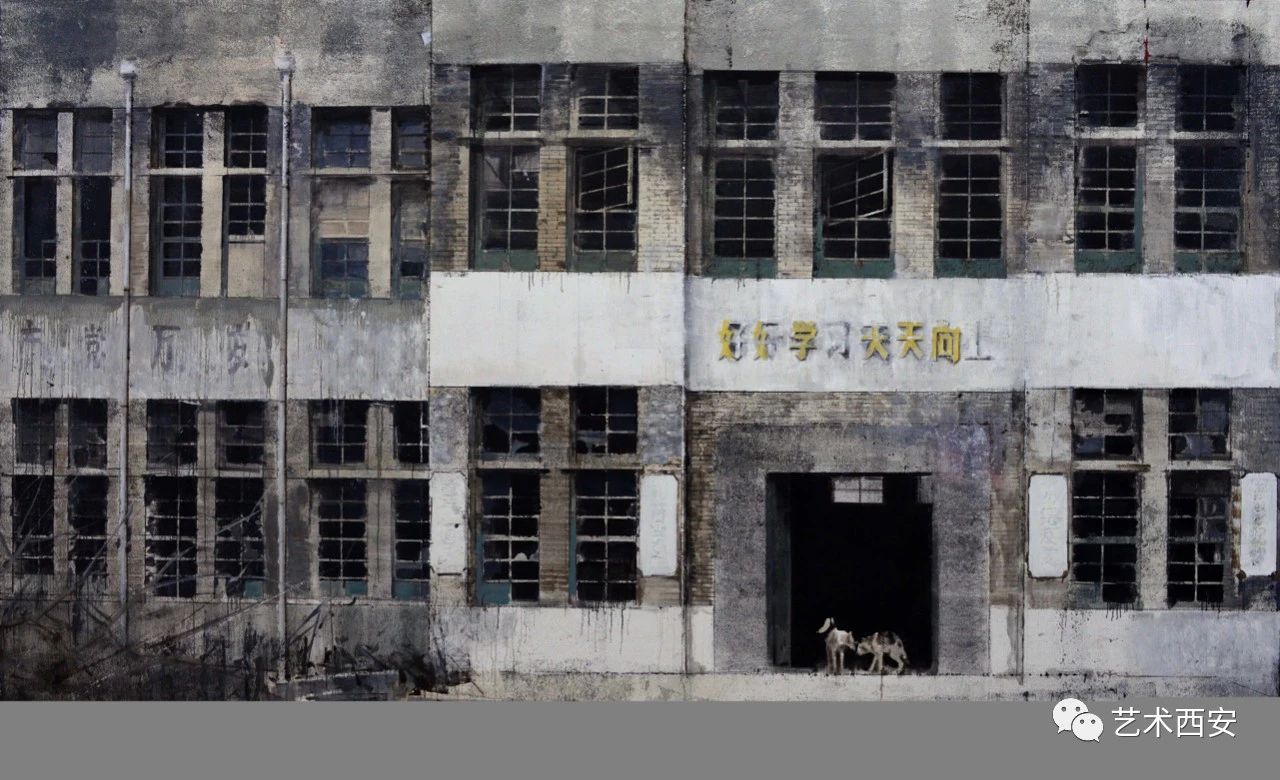

董文通绘画《乡井》130x230cm 2017 布面油画

董文通作品 《落》 160x200cm 布面油画 2018

董文通作品《矛盾的对立场》120x200cm布面油画2015

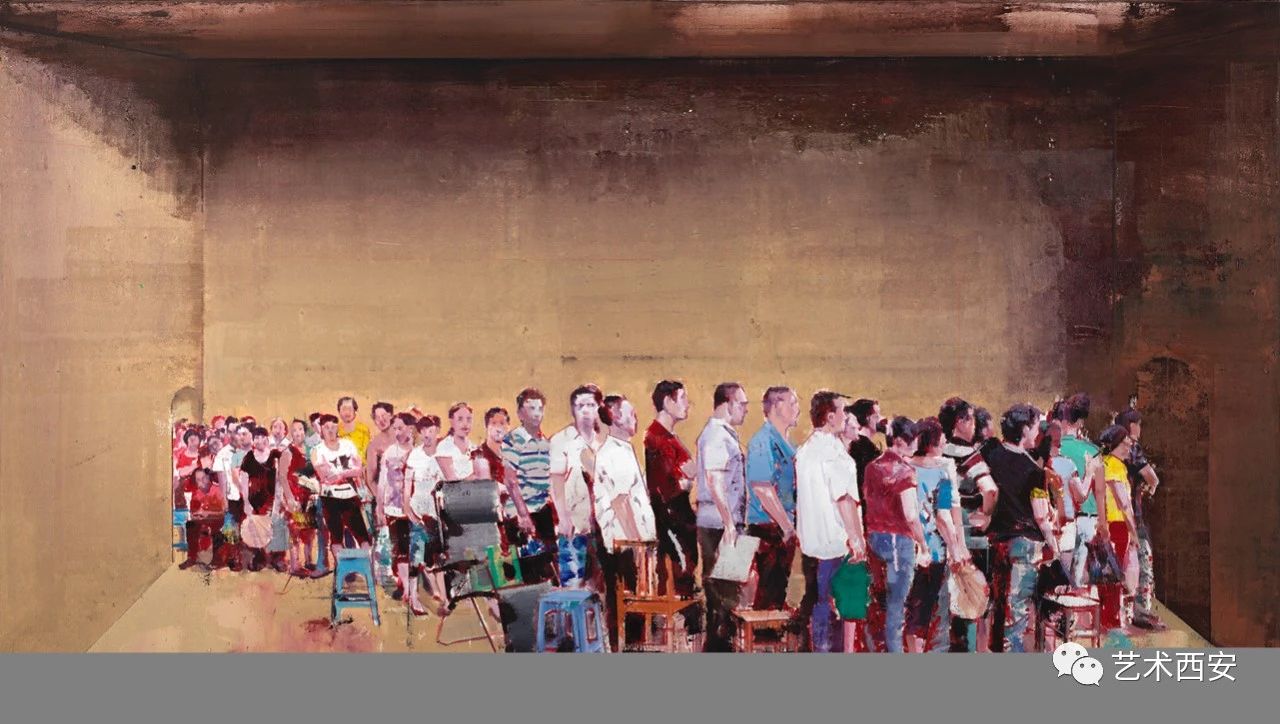

董文通作品《退场之后》180x300xm 布面油画 2015

董文通作品《需要的也许只是那点光亮》布面油画尺寸 120x200cm 2014

董文通作品 《一场生动的交流》 120x200cm 布面油画 2015

董文通作品 《遗落的世界之我的中学教室no.3》 布面油画 150x200cm 2013

董文通油画作品 《超越场》 98x158cm 2019

《场的构成1》董文通1 30x230cm 2017-2018 布面油画

采写 / 刘红昌

来源:艺术西安

艺术家资料提供 / 陕西省美术博物馆

文章标题:专访|写给生活 · 董文通:每个艺术家都有自己的场

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。