原标题:莫兰迪色为什么这么高级?

一个一生几乎足不出户的《钢铁宅男》,却创作出时下最受热捧的《流行》,这似乎有点不合《规矩》。

如果你对比下今天时尚圈引领潮流的大神们,就会发现,想要创造出引领风潮的流行,必得是在时尚圈顶端,拥抱热闹的人,比如《老佛爷》卡尔·拉格斐。

看到这里,我猜你们和我一样好奇,为什么反而是这个远离《潮流》的人,创造出备受当下人追捧的潮流呢?

曾经有种说法,说人的审美养成路径有三个步骤,学识的积累、眼界的开阔、审美表达。而莫兰迪的《出奇制胜》,也正是在于他的审美表达——《很高级》。

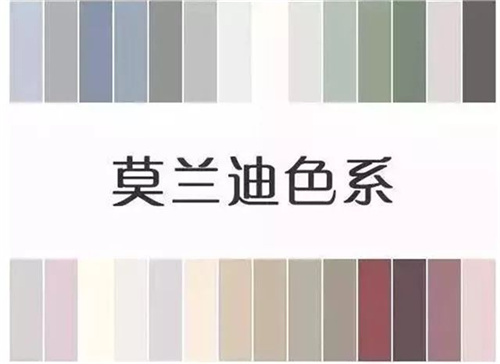

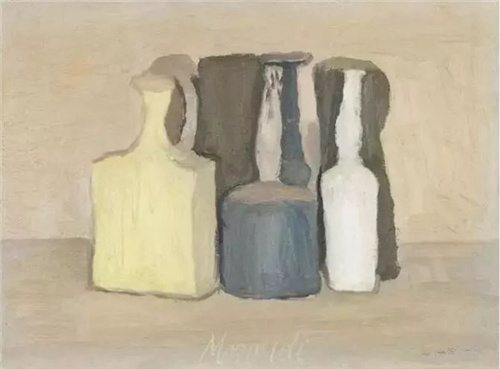

颜色的高级感

莫兰迪最广为人推崇的就是他独创的《莫兰迪色》:在他的作品里,都呈现一种非常一致的《灰色调》。

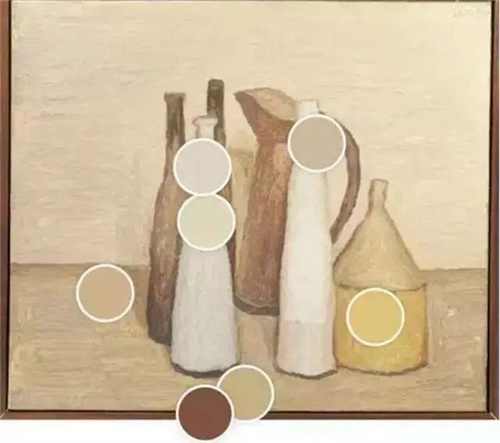

比如:在这幅画里,他用了灰+红、灰+黄、灰+白:

在每一种原有的色调里,加入一定比例的灰色,隔离了颜料原本的光泽,让每种颜色都蒙上一层中性的灰调,同时又不会让整个画面显得过暗。

这些色调里都有一个共同点——饱和度低,而降低色彩饱和度,其实就是在降低和削减色彩对人情绪的影响。让我们观看时达到了一种情绪上的舒缓和平衡,产生一种冷静感。

这些颜色看起来会显得高档,其实是就是因为该颜色传递出的情绪很少。

用梵高的画来对比就很好理解了:

▲ 梵高早期作品《吃土豆的人》

▲ 梵高后期作品《麦田群鸦》

这两幅画,哪幅看起来第一眼的情绪冲击更大?是不是第二幅?

这就是色彩的魔法。

这种加了灰度的色调,最小程度的影响你的观看情绪,因此让人产生一种淡淡的距离感,他没有特别急切的想要马上吸引你,相反,看画的情绪和节奏,交给你自己。

这样的表达,很有底气,因为他并不害怕第一眼不吸引你,因而也不费力的讨好你。

不过,莫兰迪的这种表达,其实并不是首创。

在文艺复兴早期,乔托、马萨乔和弗朗切斯卡等大师们的作品里,我们能找到相似的《灰色调》。

▲ 文艺复兴早期艺术家作品

文艺复兴早期的艺术家们,受绘画材料的限制,不管是在板子上作画还是在墙壁上作画,都需要石灰打底,经过特殊工艺完成的石灰才能被染色。加上墙壁上的画受气候、环境以及人为因素的影响,因此呈现出来的画面颜色都是这种灰突突的,不像中世纪时那么鲜亮。

▲ 乔托《三博士来拜》

也是这样的色彩变化,让这些作品有了区别于中世纪强调神性、以直观的画面刺激来震慑心灵的实用功效,艺术开始奔着更《人性》的方向走了。

莫兰迪深受这种色调感染,将弗兰西斯卡、乔托等大师作品中各种成色温润的浅灰色连同其中蕴含的静气和圣洁之感一同纳入自己的艺术色彩创作中,成就了自己的独创性。

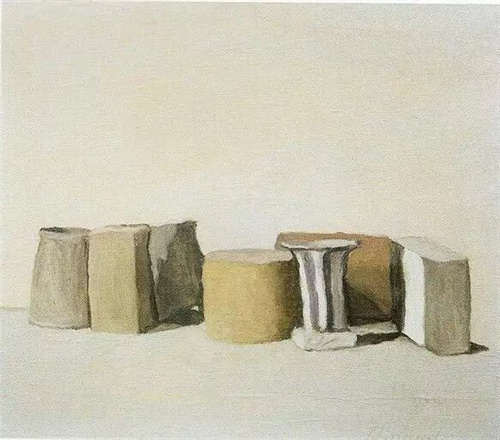

所以,我们会在这些画里感到一种由画布漫延至整个空间的温暖:有一种光,或者说一种《气》,从这些质朴的灰色调的瓶子内部,朦胧地弥散而出。

就像珍珠和未经雕琢的璞玉,有光从内部透了出来,让这些再普通不过的静物身上,产生了诗意。

选题的高级感

纵观这个钢铁《宅男》一生创作的艺术作品,单油画就有1264张,除掉少部分家附近的风景,几乎都是《瓶瓶罐罐》。

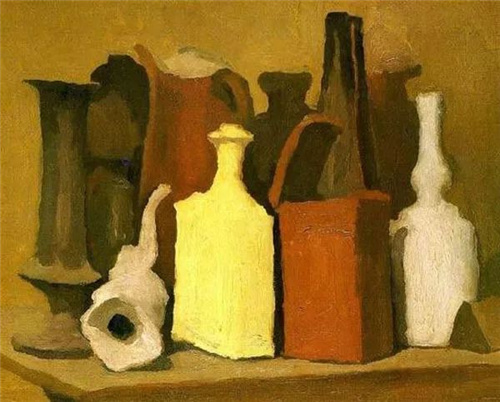

高的:

矮的:

亮一些的:

暗一些的:

在莫兰迪去世后,他的故居被开放,在他的工作室里,这些瓶瓶罐罐还被好好的安放着:

也就是说,他这一生的艺术创作基本就是在画瓶子、罐子这种静物。

艺术史上画静物的画家很多,比如前辈卡拉瓦乔:

▲ 卡拉瓦乔《酒神》

葡萄美酒夜光杯。

比如,威廉卡尔夫:

▲ 威廉卡尔夫《静物与饮用水号角》

这两幅静物,都有一个特点,东西多。

所有能夺目的、能炫技的物件,都被画到了画里:玻璃杯、充满光泽感的象牙酒杯、大龙虾,这些静物呈现在画里,都写着两个字《看我》。

你几乎能在第一眼,就被其中的一个视觉焦点吸引。

但莫兰迪不这么干,他画来画去的对象只有一种—— 有限而简单的生活用具,杯子、盘子、瓶子、盒子、罐子以及普通的生活场景,令人感到亲切的真诚。

▲ 莫兰迪故居瓶子实物照片

这就要说到他所在的那个时代了,从1920年代到1960年代,在这个时间跨度里,世界大战烽火燃遍整个欧亚大陆,连美洲几乎也卷入其中。艺术潮流更是风起云涌,浪潮层出不穷。

从立体主义到印象派,艺术家比过去更关心《怎么画》,而不是那么关心画什么了。

而印象派的莫奈却这么画:

比起画什么对象,他们开始更在意用什么《形式》画更有力量,每个人都在努力找到自己的《风格》。

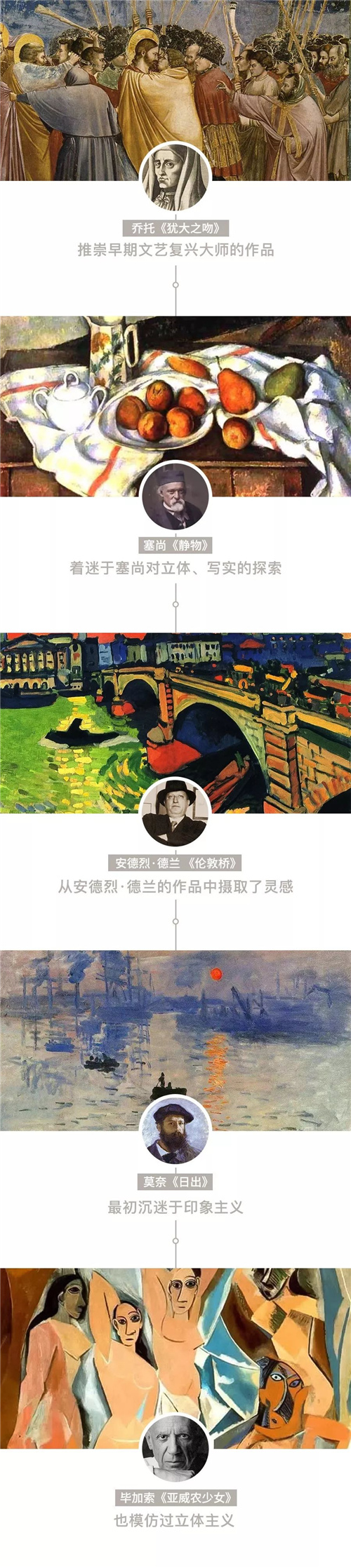

莫兰迪早期的时候也非常想找到这种《独特语言》,他学习过很多人:

在经过兴奋、茫然、探寻后,有一天他突然想明白了,这些都很好,但这些都不能表达我想表达的。

于是,当大家都兴奋的奔向艺术之都巴黎时,他决定留在家乡博洛尼亚,并且对巴黎的艺术潮流,开启了关闭模式。

几十年来他几乎没有再离开过家乡,当不再把关注点放在别人那里时,人开始慢慢找到了自己。

有一天,他突然《遇到》了自己心仪的绘画对象——家里日常使用的瓶子、罐子。

既然选择的题材不是最重要的,那么选什么还那么重要吗?

莫兰迪认为:越是简单、平凡无奇的物,就越能从多余的诠释中解放。

我们可以这么理解,如果每个瓶子都是一个人的话,莫兰迪的一千多幅画里的瓶子,就是一千多个人的肖像或者照片。它摆起来会有多壮观:

这个时候,你还会觉得它是一个瓶子吗?它们也成了一个个有鲜活灵魂的《人》,而这个灵魂正是他们的创造者注入的。

莫兰迪画的,就是关于这些物的《肖像》。

当别的静物画家都在自己的作品中,乐于展示那些华丽的、夺目的物品时,莫兰迪突然在简单的生活器物里看到了独特的美感,并自信能将这美感在画作里表达出来。

这个时候我们回来看,他选题的高级,就在于,别人都在做加法的时候,而他却在做减法。他并不想要向前辈们一样,描述宏大的历史事件、描述庄严的宗教故事,转而发现平常人们观念中简单而不屑的事物。

选取最普通的物,却赋予了高级的灵魂。

知行合一的《高级》人生

莫兰迪生活的意大利,是个浪漫多情的国家,他却一生没有结婚生子。如果用一句话概括,就是一个老宅男大学教授,与瓶瓶罐罐相爱一生的故事,如文章开头。

当同时代的艺术家们,比如不断泡妞和失恋的毕加索、组团出道追光的印象派,都在花样的尽享人生时,莫兰迪只做同样的事。

他没有恋爱、结婚、生子,甚至零绯闻,以至于当我跟朋友说起时,他喊到《这难道是个和尚吗?》

一个男人,年幼丧父,每天都和妈妈和妹妹生活,还不谈恋爱,无比的宅……按说这该是个性格乖戾、阴郁的人了。可是见过莫兰迪的人却都这样评价他:

性格很好,安静、谦逊有礼貌。

他这一生唯一发生过一次《恋爱》,就是把他笔下的这些瓶子罐子,画成了今天我们看到的动人作品。

和我们每个不管生活在故乡还是《北上广》的普通人一样,我想,莫兰迪面临的最大难题不是生活在哪里,而是是否找到了自己认同的生活方式,并愿意遵从内心,按自己喜欢的方式度过一生。

他用淡泊的一生,给出了自己的答案。

在任何一个时代,能够做到《朴素》二字,活得很淡泊,这样的人都会是一种可贵的纯粹。很超脱,很高级。

今天我们回看为什么是这样一个远离时尚的《宅男》,创造了流行?

是因为他的艺术表达乃至人生状态,符合了我们这个时代追求的《高级感》——带着淡淡疏离感的克制和平和。

不止是那些低饱和度的颜色,更因为他笔下的这些静物,几乎就是我们的写照。每一个生命都不同,每个人的生活都不同,但对于我们这些平凡的普通人来说,每一天都可能过得千篇一律,只有极其微小的一些变化。

这就像莫兰迪的画:同样的几个瓶子在这张画里被放在画面右边,在那张画里又向左边移动了一点点。

这些抛弃了复杂表达形式的绘画,反而成为了我们追求内心平静的平衡物。

它在不断拷问我们,是否有勇气在自己选择的生活里,在面对平凡的事物、微小的改变时,维持一份纯粹的简单,并延续到永远。

(文字、图片来源于博物馆丨看展览,侵删。)

文章标题:活得淡泊 画得很高级

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。