原标题:小小熨斗中承载着怎样的故事?

盛夏五月,伴随着热疫情下的冷思考,大部分城市进入了风扇、空调的散热模式。尽管疫情数据如同气温般持续升高,生活仍需从容中面对,工作必须体面前行,而把衣物熨烫平直穿着上身出行方能体面。

周昉《簪花仕女图》

深受儒家思想影响的古人讲究《礼》、《德》,直到现代,我们也常用《衣冠楚楚》来体现君子的标准。谈及讲究,在这一点上,早在那个还没有电的时代,古人就运用智慧实现了仪表得体。

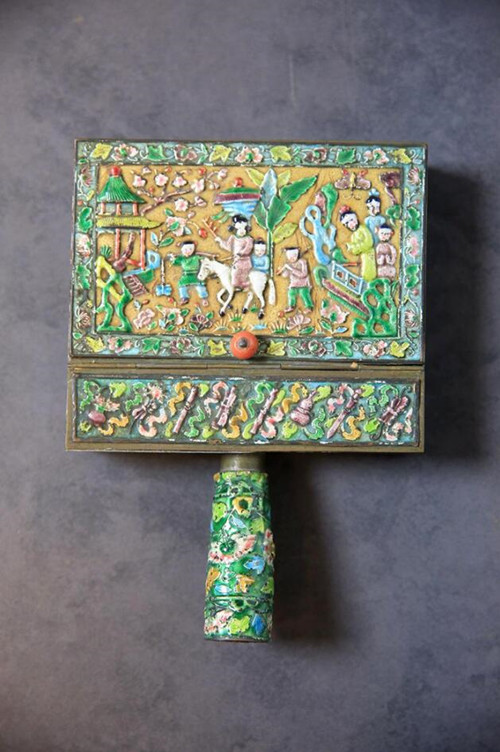

上世纪二三十年代的珐琅彩陶瓷熨斗

每年五月十八日——国际博物馆日,古玩和历史爱好者们又得以在故宫博物院、国家博物馆、首都博物馆等重量级博物馆中一睹各类国宝、精品。有这么一些物件,它们虽然不大,算是收藏的冷门,同样能让许多人欲罢不能。古玩千万类,他们选择了收藏冷门的古代熨斗。

生而虐人,却造就熨事

熨斗古称钴鉧,出自宋范成大《驂鸾録》:《路旁有钴鉧潭。钴鉧,熨斗也。潭状似之。》由于使用得早和广泛,地名里还可以看到熨斗陂、熨斗镇、熨斗台、西熨斗街。柳宗元的《永州八记》里有两篇《钴鉧潭记》、《钴鉧潭西小丘记》。

关于古代熨斗,可以追溯到商朝,相传最初是作为刑具而发明,也就是那个让人闻风丧胆的商纣王所施的炮烙之刑。据《淮南王》记载:《炮烙始于斗。斗,熨斗也。》纣王见熨斗烂人手,遂作炮烙之刑。这便是古熨斗的由来,意想不到的是,它作为虐人的工具,却造就了日后古人的熨事。

熨斗直衣

世界上没有一成不变的东西,任何实践都需随着历史条件的改变而不断变化。到了汉代,也许是丝绸的兴起,熨斗不再作为熨人皮的变态存在,而变成生活起居的实用工具。在那个没有电的时代,古人照样能来个华丽的转身。

汉代直柄青铜熨斗

熨谐《运》,运安平顺之意。斗,日进斗金,亦取其古代烹调用具的外形。现代熨斗的工作原理是打开蒸汽开关时,储存在蒸汽熨斗的水流往高温烫板,水遇热变为水蒸气,往洞外喷,达到烫平衣物的目的。汉代的熨斗是有实心长柄的铜制微弧形底小盆,有的熨斗上还刻有《熨斗直衣》的铭文。熨衣前,把烧红的木炭放在熨斗里,待底部热得烫手,便可使用,和现在熨斗的高温原理一样,所以熨斗也称之为《火斗》。

东汉《说文解字》中解释:《斗,象形有柄》;清朝《说文解字注》中写道:《上象斗形,下象其柄也,斗有柄者,盖北斗》。因此,熨斗亦称北斗。古代人的生活美学,足以让现代人自叹不如。不仅在实用性上,在器物的取名上,就能体现他们对生活的积极态度和美好向往。

画面内容寓意《马上封侯》的熨斗 艺术家邹卫收藏

还有一种熨斗名为《金斗》,采用的鎏金工艺,精致无比,一般只出现在皇室贵族。

皇家御用熨斗 艺术家邹卫收藏

金斗熨波

隋唐时期国力日益强盛,国民生活富裕,自然也在穿衣打扮上更加讲究,使用熨斗熨衣已经成为上至君主,下至黎民百姓的必备工具。诗人王建的《宫调》诗描写了唐代宫女彻夜不眠,为皇帝熨烫御衣以保证次日皇帝上朝时,衣着挺贴。

《每夜停灯熨御衣,银薰笼里火菲菲。遥听帐里君王觉,上直钟声始得归。》

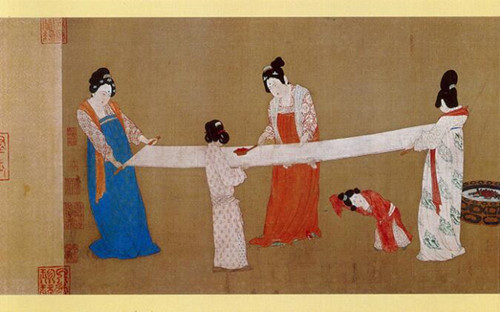

张萱《捣练图》局部

从唐代画家张萱所画著名的《捣练图》里,我们可以看到唐代城市妇女对布帛导联、理线、熨平、缝制的劳作景象。画卷中有两位女子双手各执帛的一端,另一女子左手摁着帛的中端,右手执熨斗,在布帛上来回熨烫。《广裁衫袖长制裙,金斗熨波刀剪纹《,》这比汉代《熨斗直衣韵味又绵长悠远了许多。

极致熨味

宋代美学向来称道,熨斗到了宋元时期,也不出所料地被运用到了极致。设计造型日益精美,由汉中期的微弧形底改为平底,将汉唐时期的外折宽口沿造型变为向上昂起、内收,更好地防止火星外落,实心长柄改为空心短柄,插接于木把,熨斗周身纹饰以饕餮纹、回纹为主。不仅用于熨衣、平帛的起居场景,还用于文人书房中。

熨纸、护书

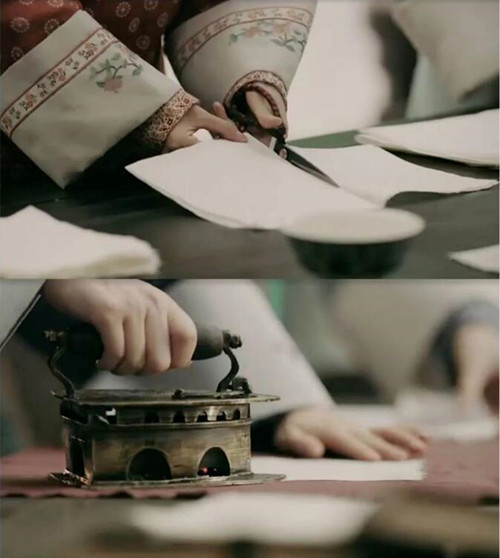

《延禧攻略》中宫女给娘娘裁纸、熨纸

叶梦得《避暑录话》记载北宋宰相《晏元献平居书简及公家文牒,未尝弃一纸,皆积以传书。虽封皮亦十百为沓,暇时手自持熨斗,贮火于旁,炙香匙熨之》。烫纸绢,使其平整,古人取《前途坦荡》之意,赋予熨斗吉祥寓意。

朝衣熨帖天香在

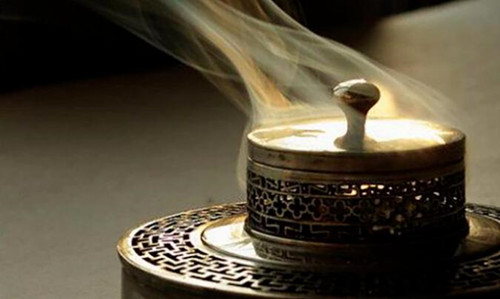

宋人发明了熨斗与薰笼的一体器皿。在熨平衣物皱褶同时,还添加香料或者点燃的沉香来加温添香。宋代每年从海外进口大量香料奢侈品,宋人广泛运用的熨斗就是消耗大宗之一。

陈洪绶《斜倚熏笼图》局部

饮酒

曾觌的《减字木兰花(席上赏宴赐牡丹之作)》中有:《更阑后,满斟金斗,且醉厌厌酒。》由此可见,宋代有些小熨斗还可用于饮酒。

明朝冠帽型熨斗

明清时期,熨斗在宋元造型的基础上,靠近手柄的口沿更高地昂起,更好地防止火星外落。纹饰题材也逐渐丰富广泛,包括花鸟鱼虫、自然景色和社会世俗生活情景,制作工艺也有了质的变化,浇铸技术更高,有的熨斗周身铸有福、寿等纹饰。有的龙头形、冠帽状、菱花沿口。

明代寿字卷纹铁熨斗

《弟子规》:《冠必正,纽必结,袜与履,俱紧切。》到了民国时期,熨斗从碗口状变成了三角状、密闭式,这时期还出现了陶瓷熨斗、酒精熨斗、热水熨斗等种类,越发接近现代熨斗的设计。

民国西洋脱卸式熨斗

拙裁缝,巧熨斗——身份的蜕变

古往今来熨斗在居家生活中不可或缺。从16世纪荷兰裁缝开始使用空心的盒型大熨斗,到1953年喷雾蒸汽式电熨斗问世,中国古熨斗已逐渐退出人们的生活起居,转而进入收藏品市场。

如今已经不再使用老式熨斗了,老一辈只能回忆小时候母亲熨衣还在蜂窝煤炉子上烧熨斗,温度高低全凭经验:往烧好的熨斗洒点水,观其反应便知深浅。熨好了心花怒放,熨坏了懊恼好几天。收藏之爱好,不在于花很多钱。对于收藏古熨斗的人而言,或许是对世俗的一种依恋,如古人的生活态度:世俗而不世故,漂浮而不轻浮。

一个熨斗承载着一个故事,收藏者们让这些承载着往昔的古熨斗能有归宿,在时间的横流中,不断注入新的美学元素。无论文物大小价值,都是历史的见证者,也是后人生活与回忆产生的化学反应的显化。

(文字、图片来源艺术中国及网络,侵删。)

文章标题:小熨斗 大故事

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。