张云松(笔名晓寒,1923-1988),江苏省靖江县人,著名山水画家。一生坎坷,在他66年的生命旅程中,始终以质朴之心去看待这个世界,为教育矢志不移,一片赤诚,其无私奉献精神、山水画艺术独创一体,得众多学生敬仰和社会人士认可。在厦门的鹭潮美术学校及后来的福建工艺美术学院教学期间,在学校担任工艺美术组的负责人,集合学校及专业艺人办工艺美术班教学和工艺美术厂生产,他对福建省工艺美术事业发挥重要的作用。

张晓寒有关鼓浪屿作品

生逢乱世,童年艰辛

幸得艺术之好,开启求学之路

1923年,他出生于江苏省靖江县,未满三个月大,父亲离世,与姐姐四处流浪漂泊。自幼喜好捏制泥人,在战区流亡学习期间,开始接触绘画和木刻,产生兴趣。1940年,偶然听闻国立艺术专科学校(后简称“重庆国立艺专”),在四川成都、重庆等地招生,遂萌生报考意向。但由于他初中尚未毕业,求学心切的他,便借用同学张宝才的初中毕业证书,以其名进行报考,幸运进入预备班后又进入5年制班学习(初中毕业生就读为5年制)。而当时的国立艺专,是由杭州艺专和北平艺专在抗战初期同时迁到湖南沅陵合并而成,学校后又迁到云南昆明,战日战争的战火烧到缅甸和云南南部后,学校又迁搬到重庆,学校当时师资还是比较雄厚,以著名艺术家、教育家吕凤子为校长和原正则学校(吕凤子在江苏丹阳办的学校内迁四川)老师教学为主,后期还陆续聘用一批当时极具影响力的绘画名师,他得以师从名师,接受专业的艺术知识。也正是在学校期间,他认识了国画系同学的杨夏林(1942年入学国画系)、雕塑系同学司徒杰(1942年入学雕塑系)等校友。1943年,由于校长吕凤子已辞职,学校另派代理校长,学校又屡次搬迁,人员变动让许多出名老师都没到位教学(当时傅抱石、李可染、黄君璧等大师都未到学校执教),学校在系统教学等方面也较为混乱,又因自身经济原因,他最后决定辍学,离开国立艺专,前往西北等地写生游学。

张晓寒作品《热闹暖浪》

好友相逢,结缘鹭潮

开启美术教育之路

1950年,全国政协秘书处文化俱乐部,急需一名美工,因他曾经就读过专业美术学校和在艺术方面的造诣,被引荐任文娱干事。在北京工作期间,便有足够多的机会参加观摩美术活动,欣赏了解当代画坛艺术流派,来拓宽眼界,丰富学识,并对他后来艺术风格的形成,起到功不可没的影响。1953年秋,他在校友司徒杰、罗婉仪夫妇北京家中,偶与来北京开会的校友杨夏林相遇,得知杨夏林在福建厦门已经创办了“鹭潮美术学校”,学校创办初期师资缺乏也急需专业的美术教员,他即决定南下执教,杨夏林即代表学校董事会邀请他南下任教。1953年年底,因为张云松来厦门学校工作有些人反对,在校友杨夏林和董事会成员做工作才得以通过,他正式接受鹭潮美术学校董事会和校友杨夏林的邀请,前往厦门执教。办学初期,学校办学各项工作都遇到困难,他就与学校创办人杨夏林、李其铮等人一起拜访林采之、罗丹等学校董事会成员和厦门知名人士、商界人士,争取更多的支持。

张晓寒和杨夏林在北京和司徒杰一家及傅天仇合影

(司徒杰和傅天仇都为中央美院雕塑系教授)

支持发展“工艺美术”

推动福建工艺美术的发展

1955年秋,首届学生毕业,当时毕业生是自选职业自谋出路的,所以也首次出现了有些学生毕业生就业出现问题。学校为适应社会发展需要,解决学生的就业问题,学校董事会决定除现有的美术专业外要增加工艺美术专业,因为福建是工艺美术大省,增加工艺美术专业是正确的,以民间工艺为专业内容教学,还要建立工艺美术实习工场。张云松提出他要领头试办工艺美术班,董事会和学校领导赞同,所以学校分为美术组由抓学校全面工作的杨夏林副校长负责,委任张云松为工艺美术组的组长。

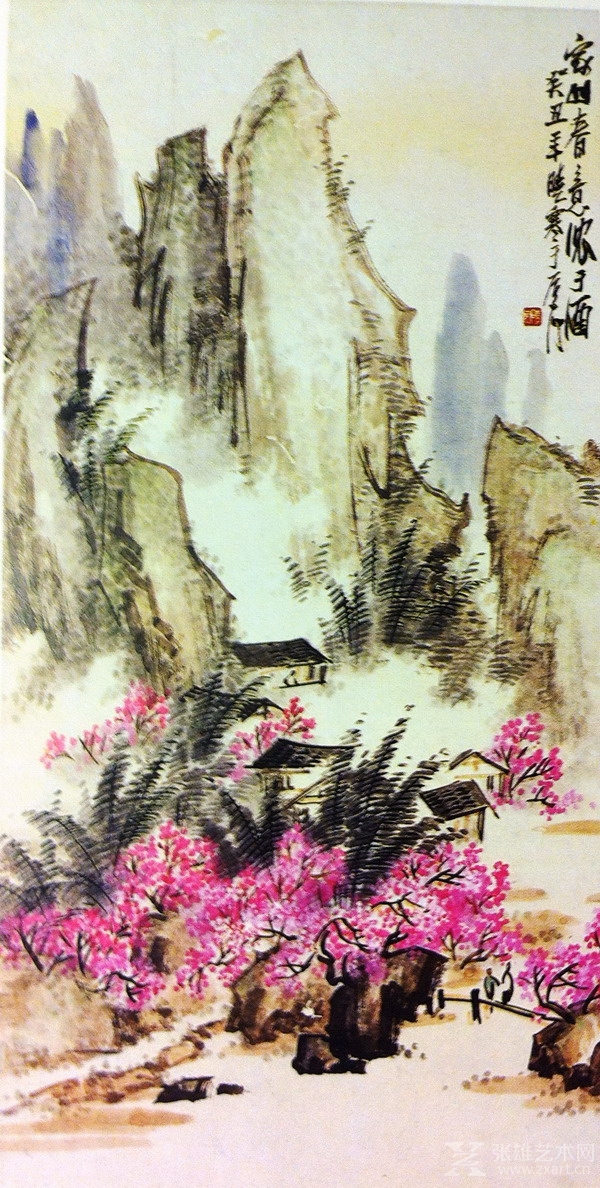

张晓寒作品《家山春意》

自学校成立工艺美术组后,原本教授国画课的他,开始自学工艺美术,积极挖掘民间传统工艺,寻访省内一代老艺人,继承传统老工艺美术品种外又努力研究发展工艺新品种。为办好工艺美术,他经常放弃寒暑假休息时间,走访考察闽南一带的工艺美术行业和相关的手艺人,为学校请来了厦门彩扎艺人柯石头、漳州泥偶头老艺人徐全、石码木偶头雕刻老艺人许盛芳、安海漆线雕老艺人邱清池和德化陶瓷老艺人陈国安等老艺人到学校教学工艺美术专业和生产示范。学校历经教学实践,学校在工艺美术教学方面成效显著,为社会培养了许多美术人才和工艺美术人才,推动福建工艺美术事业的蓬勃发展,如厦门的竹编、木偶头、泥偶头、彩塑、泥塑、木雕、漆画、刻纸、刺绣、珠拖鞋等工艺产品,也是在此基础上发展起来的。1956年中国进行了全面的公私合营,鹭潮美术学校也由私立转为公营,鹭潮美术学校也于1958年转轨厦门工艺美术学校,学校多年来的工艺美术的教学也为厦门工艺美术产品恢复生产提供技术支持。1959年初,学校师生还参与建国十周年人民大会堂福建厅的布置设计,并参加国庆十周年全国工艺美术展览会,得到时任国家领导人“福建是有文化的”“福建第一”、“巧夺天工”的评价。

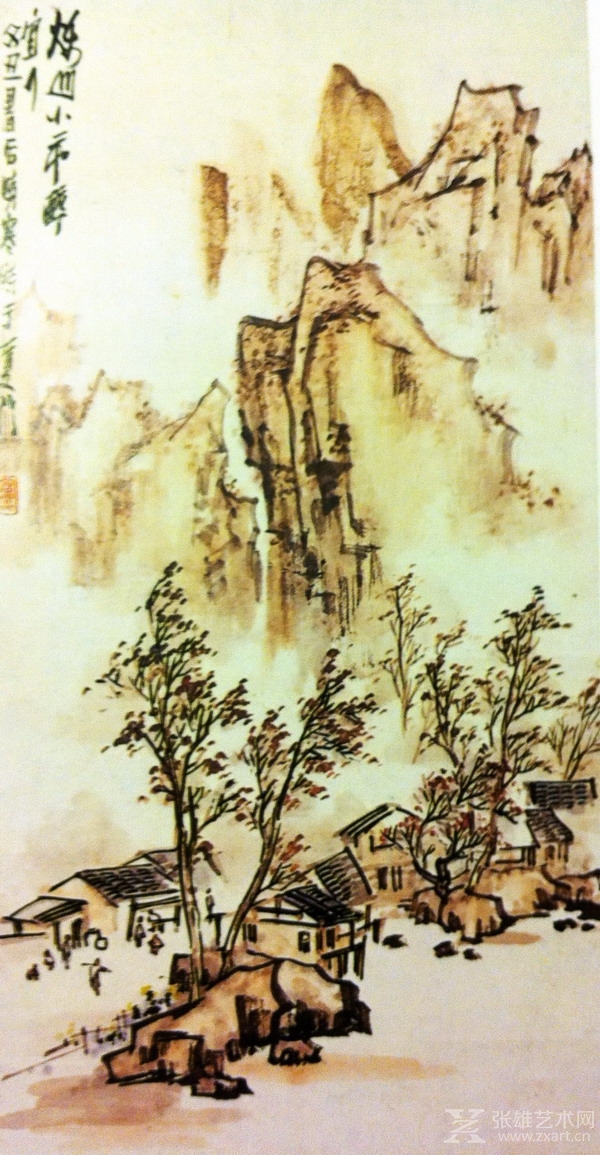

张晓寒作品《烁山小市》

十年浩劫 责任使然

心系教学三十载

他一生淡泊,为人刚正,不幸十年浩劫,被扣以莫须有的罪名,惨遭批斗、殴打、住“牛棚”等不公正待遇,多年的字画创作、书籍,也被洗劫一空,深陷囹圄,身心遭受严重摧残,令人愤恨叹惋。即使这样深受不公,被困狱中时,他仍守得住内心的温热,将生命的力量注于画里,一笔笔画下对生活、未来、理想的向往和信心。尽管学校1974年复办,一直到1978年他才重回讲台,继续山水画教学工作,始终不减从教热情,一心一意为教学,与学生形同朋友,亲如父子。但凡有学生请教,他都毫无保留地给予意见,甚至亲自帮忙修改。

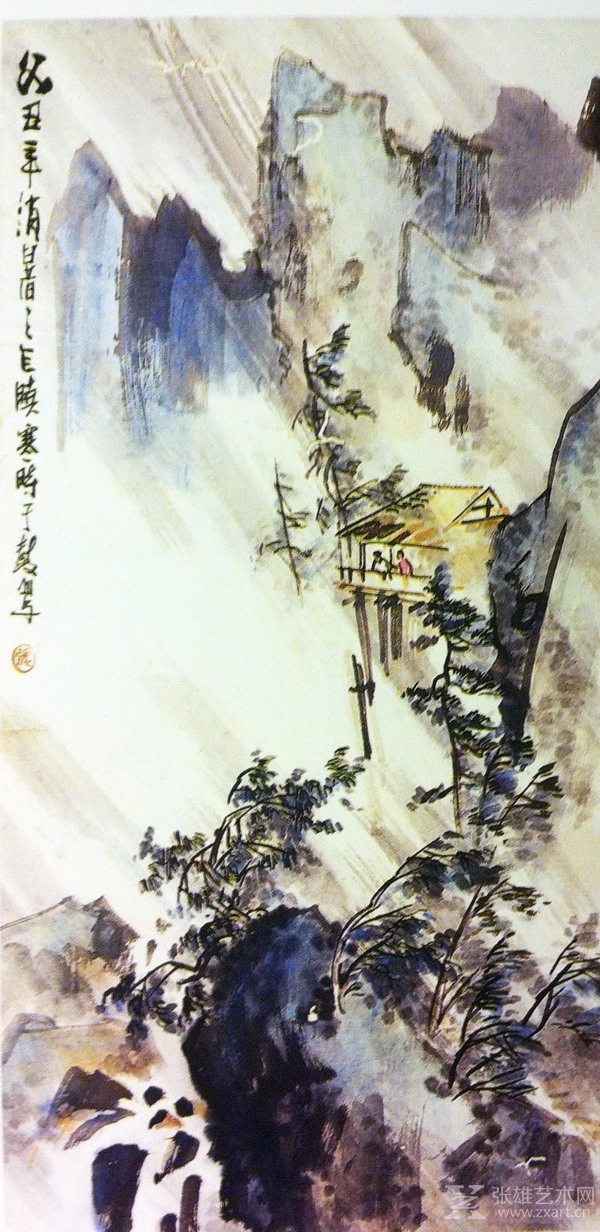

张晓寒作品《消暑图》

1982年厦门市恢复美协活动,改变文化大革命期间的无序状态,他为厦门美协的换届作各种筹备工作并当选为厦门市第二届美协主席,从第一届主席也是老校友杨夏林(1952年任厦门第一任美协主席,1988年又接任厦门第三届主席)手中接棒。从而立到花甲,他把毕生精力都献给美术教育事业,1986年、1988年,他数度身患重病住院治疗,期间也不让一日闲过,研读大量书籍,带病作画。病情稍有好转,就坚持出院,时刻心系学校各方面的工作和厦门美协的各项工作。

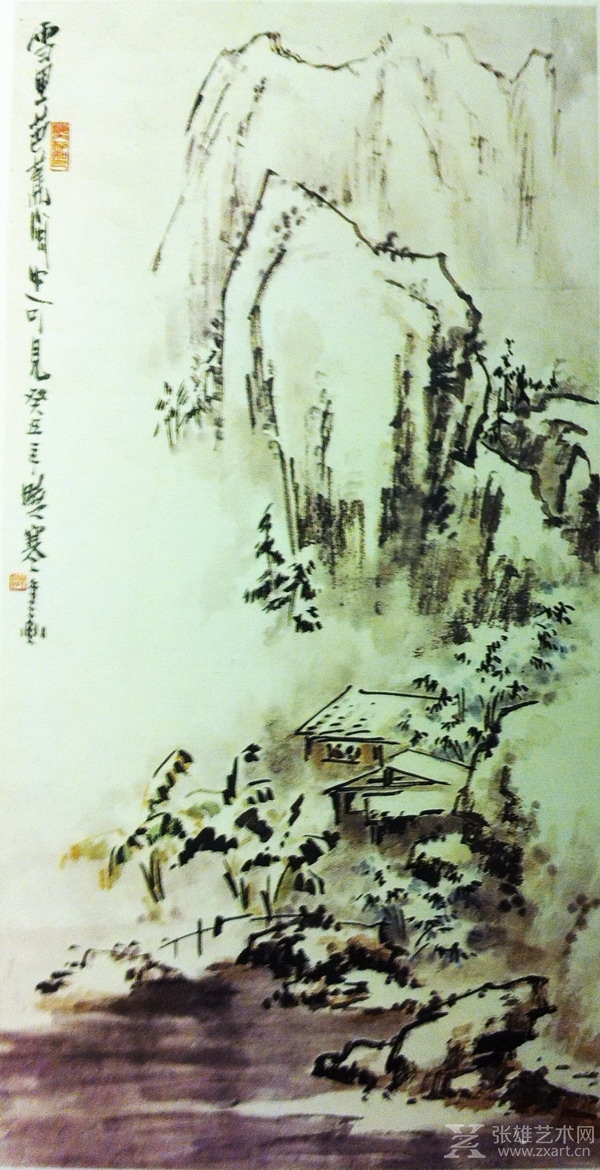

张晓寒作品《雪里芭蕉》

即使1987年正式退休,他还欣然答应厦门老年大学邀请,担任国画班山水画课程。后期病情恶化,毅然在病床上为前来求教的学生指导、讲评画作,直至弥留之际。他一生坎坷,身上有一种“野火烧不尽,春风吹又生”的顽强,恰如诗人戈麦诗中写到的“如果种子不死,就会在土壤中留下许多以往的果子未完成的东西”。在学校教学上,真桃李满园,其高尚的情操、深厚的学养、丰富的阅历,以及留下的艺术成绩和精神力量绵延后人,芬芳永存!

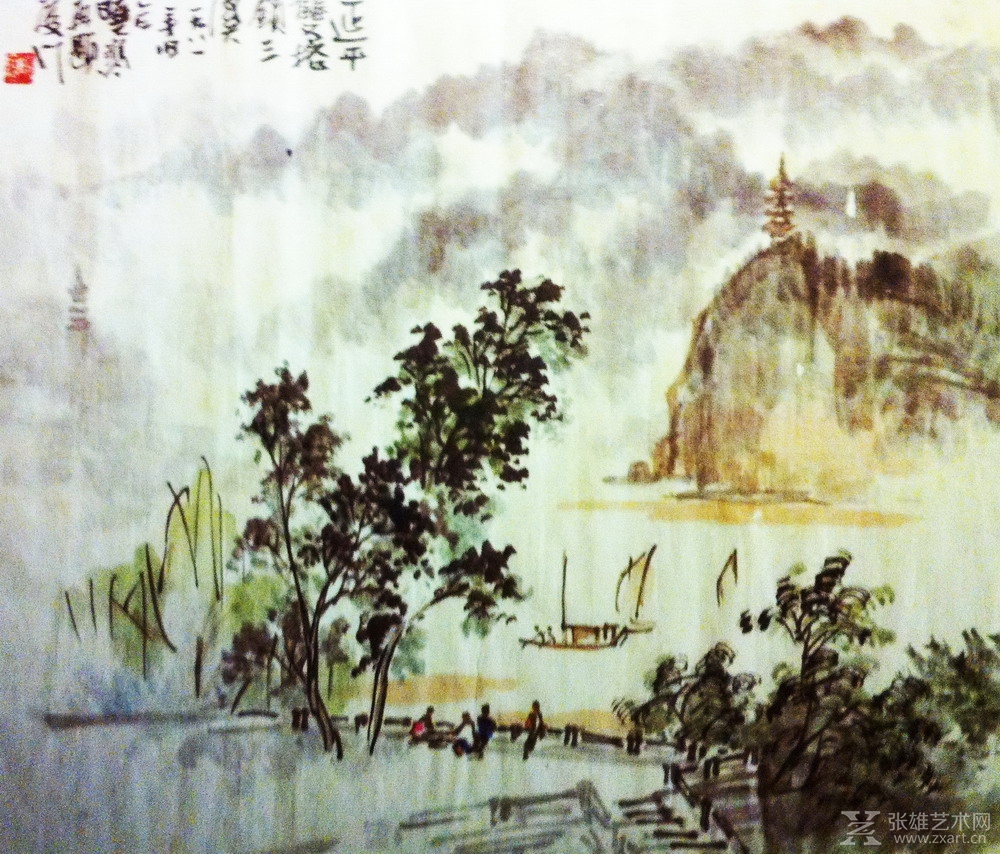

张晓寒作品《延平双塔》

人物名片:

林采之,任福建省人民政府委员,厦门工商联副主任委员等职,鹭潮美术学校董事会董事长。

罗丹,任厦门工商联秘书长等职,著名诗人和书法家,鹭潮美术学校副董事长。

司徒杰,国立艺专校友,中央美院雕塑系教授,白求恩大夫雕像作者。

傅天仇,国立艺专校友,中央美院雕塑系教授,北京人民英雄纪念碑群雕作者之一。

李其铮,印尼归侨,鹭潮美术学校创办人之一,学校董事会成员。

杨夏林,印尼归侨,国立艺专校友,鹭潮美术学校主要创办人,学校副校长,学校董事会成员,厦门美协第一、第三届主席,厦门文联副主席,厦门书画院创院院长。

柯石头、许盛丰、邱清池、陈祥义、陈金龙、蔡清艺、黄秋山等人为福建省著名民间工艺师。

-END-本文图片由杨维凡提供

文章标题:张晓寒:一生坎坷,却桃李满园

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。