毛旭辉在中国早期前卫艺术进程的两个关键时刻,在艺术界留下了其个人鲜明的烙印和足迹。

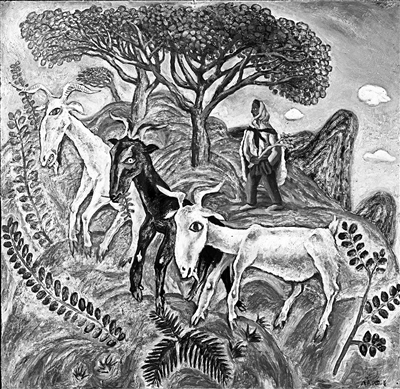

《圭山三月》 毛旭辉 1986

首先是在1985年至1989年间,在昆明发起成立了以《新具像》为理念的《西南艺术研究群体》,数届《新具像》展览及其组织,成为中国当代艺术先锋运动《85新潮美术》的重要组成部分。1989年,毛旭辉作为《生命绘画》的代表参加了《中国现代艺术展》,此后参加一系列国内外关于中国新潮与前卫的新艺术展览。

毛旭辉的第二个重要时刻,则在上世纪90年代初期。随着展览、评论和国外窗口的打开,《政治波普》和《玩世泼皮》风格的绘画成为风起一时的潮流,当年西南群体的不少画家也纷纷投身其中。面对新的冲击,毛旭辉都展现了相当的自我和定力。他审慎排斥当时流行的利用照片、图片等平涂的方式,认为这是艺术语言上的巨大退步,而明确捍卫绘画本体的价值。在这一阶段,后来为人所熟知的《家长》《椅子》和《剪刀》等形象悉数现身。

基于《永恒史:毛旭辉四十年回顾展(1980-2021)》的契机,当我试图对毛旭辉专注而又驳杂,题材和风格彼此交织的创作生涯进行更清晰的观察,依据不同时期的内容与风格,思路逐渐成形,最终编织成为四个独立的章节,分别是《生命·具象》《权力·家长》《意志·剪刀》《圭山·写生》。

1956年6月,毛旭辉出生于重庆嘉陵江边,同年9月,随支边的父母迁往云南昆明,并在此定居成长,直至今日。除了1994年在朋友张晓刚和栗宪庭的鼓励下曾前往北京盘桓数月,以及一些短期的出行,基本没有再离开过昆明。

毛旭辉中学毕业后被分配到昆明百货公司仓库做搬运工,由于热爱绘画,在此期间开始跟随昆明本地一些年长的业余画家学习素描、水粉,并开始接触油画。很快,凭借天赋和努力,他的风景油画便渐渐在昆明《外光派》业余绘画群体中崭露头角。

1977年,毛旭辉考入昆明师范学院(现云南艺术学院)美术系油画专业,开始了正式的专业学习。并在1979年和张晓刚等人,初次前往圭山写生,此后,他一再回到圭山。而毛旭辉对圭山和写生的认识,也随着时代际遇和艺术进程的纷纭变幻,产生了截然不同的变化。从《文革》结束后的《乡土热》,到上世纪80年代前卫艺术浪潮中从身体到精神的自觉回溯,再到2000年以后持续回归圭山的创作和写生,此时,毛旭辉已经将圭山视为滋养新艺术的沃土。正如他在手记中的发问:《为什么就不能往回走,往前就那么正确无误?》

青年毛旭辉精神的孤愤和现实的困顿并存,上世纪80年代的开场,既是一个启蒙的时期,也是一个迷惘的时期。1982年,毛旭辉在大学毕业后,再次被分配回到昆明百货公司,并于1984年调入昆明电影公司,担任美术师,主要工作是绘制电影海报。刚刚从学校走出的毛旭辉,与朋友结伴前往北京参观汉默藏画展,却意外看到了在民族文化宫举办的《德国表现主义》展览,彻底打开了一个全新的世界。《这种风格的作品,正是我真正需要的,我也属于这类人!》

他后来回忆道:《那些作品中所承载的精神性内容是我可以从生活中体验到的,那种形式也是跟我以前追求的相近的。一直困扰我的创作难题,在这里我终于找到了解决的答案。》随后,毛旭辉陆续创作《体积》《爱》《圭山》系列,也更大胆地尝试了电影海报图像和拼贴结合的作品。《80年代的作品,尤其是红色人体、红色体积,以及私人空间的水泥房间里的人体,就是我的摇滚,我的青春的证明。》

1985-1989年,中国早期前卫艺术最激情燃烧的岁月。在此期间,毛旭辉陆续创作《私人空间》《家长》系列作品,从个人肉体和精神的挣扎,到对大时代社会和文化的宏观透析,可以看到毛旭辉身上无限赤诚却也充满悲剧色彩的纯粹秉性。

1993年,毛旭辉成为一名自由的职业画家,并开始创作《权力的词汇》《日常史诗》等系列作品。他将委拉斯贵支的教皇英诺森形象变形成为了一种具有尖锐视觉感受的半抽象形象,一个普遍的指称性形象,发展出了《坐在靠背椅上的家长》系列。

1994年,毛旭辉短暂居留北京,亲眼目睹了其时正流行的《泼皮》和《玩世》的兴起,却抱持了一贯审慎和警惕的态度。不同于波普艺术家们平涂和消除绘画性的潮流,他坚定地退回到绘画性本身上去,研究画面的肌理、厚薄、形式感之间的微妙差别,并在之后进一步将其图式化和符号化。

上世纪90年代后期,毛旭辉将目光投向了日常生活,《椅子、钥匙、剪刀、药、烟、茶杯、酒瓶……这些东西与我们的生存极为密切,它们同政治、经济一样,相关着我们的生活。》在《日常史诗》的创作中,他试图从日常之物中发掘一种永恒的品质。他曾举例道,《看看埃及就知道什么是时间、风化和永恒之感,也知道曾经的辉煌和没落,神会眷顾一个地方也会遗弃一个地方……神从埃及、希腊、印度、巴比伦走了,留下了空空的破败的神庙,留下了被沙土掩埋的残迹,当你从历史的坟场走过,懂得的不止是伟大辉煌,还有虚幻、渺小和脆弱,会让我的绘画也有类似的表达。》

此后,在毛旭辉的绘画图式里,单纯、大方、孤独的形象,就像艺术家的精神自画像,伴随着上世纪90年代末的乏味与沉闷。这一时期毛旭辉从罗斯科、蒙德里安和莫兰迪等艺术家身上获得了启示和慰藉。即使在精神上最苦闷和孤立无援的时刻,毛旭辉也自信:《我肯定会有新的东西……只要我们还能行动,还能感受,创作就不会停止。》

圭山,云南高原一座平凡无奇的山,距离昆明一百多公里。圭山脚下一个被称为石头寨的自然村落,这里生活着彝族的分支撒尼人。他们闭塞贫乏,却又宁静自足,他们种植土豆、苞谷、小麦和烟叶,人和牛羊环居在石头垒成的村落。

2006年9月,回到云南大学教书的毛旭辉,带学生下乡,再次来到圭山,这一回来,就此再也不曾间断。十多年来,圭山,在毛旭辉心中,已然形同柯罗的巴比松、塞尚的圣维托克,而《圭山写生》也成为他独有的教学传统。毛旭辉带着学生们住在撒尼人的石头屋里,观察他们的生活,体验他们的生活。圭山时间,一种凝固的时间,一种重复的时间,一种省思的时间,也因此成为一种具有永恒性的时间。画家一如山民,早出晚归,画朝霞夕晖,画正午的苞谷地,暮归的牛羊,炊烟和大地的梦。圭山凝固进绘画,慢慢成为一种精神,一种自然的人格化,一种对绘画语言的孜孜不倦。也许,只有在这样一个停滞缺乏变化的地带,艺术才从容不迫。

展览:永恒史:毛旭辉四十年回顾展(1980-2021)

展期:2021.7.10-8.26

地点:当代唐人艺术中心

(原标题:在《圭山时间》里 画家如山民。文字、图片来源北京青年报及网络,侵删。)

文章标题:他行至圭山 让艺术在这里从容不迫

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。