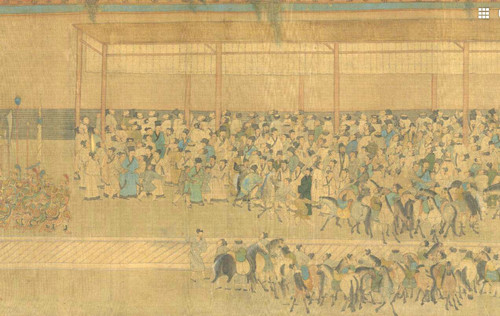

《观榜图》 仇英

一转眼又到了期末考试季,大学生们通宵达旦地背重点,学霸想着突破自己,学渣祈祷着能及格就行,而中小学生们似乎也没闲着,梳理知识点、做试卷、订正试卷,陪读的老父亲老母亲们也跟着忙得不可开交……这一切,都只求在考试季能有个好成绩。现代人生活环境这么优越,尚且如此辛苦,那么到了古代,古人们为考试付出的心血那必须是十倍百倍的啊!

唐代考场纪律太过严格,有人当场弃考

提起考试这件事,我们现代人只要操心考的内容会不会,就算是去外地考试,最多也就是买张高铁票,然后再预订一个酒店,横竖都好解决。可若是换成古人的话,参加一次考试,简直是要脱掉一层皮。

不谈其他,古代考生首先就要面对交通问题。他们一路上不仅要经历各种奇葩交通工具以及11路(自己行走)的折腾,还要保证在赴考路上不生病,不被偷钱。在近乎是《穷游》的状态下,古代考生们还得见缝插针地温书,好不容易历经艰难来到考场后,严格的考场纪律更是令人崩溃。

站在考场外等待时,古代考生通常显得有些狼狈。唐代的舒元舆曾在《上论贡士书》中描述了这一场面:《试之日,见八百人尽手携脂烛水炭,洎朝晡餐器,或荷于肩,或提于席,为吏胥纵慢声大呼其名氏。试者突入,棘围重重,乃分坐庑下,寒余雪飞,单席在地。》

是的,古代考生去参加考试,不仅要带考试所需要的笔墨纸砚,还得带上干粮席子,锅碗瓢盆,有的考生甚至还会扛个方便写字的家具去。可就算准备得再充分也没用,古代考场纪律严格,为了防止作弊,考生们只能扛着单席进入考场,下雪天也只能坐在铺着单席的地上。

所有考试的艰辛都能忍,唯独一件事让许多考生回忆起来都倍感辛酸。那就是考试前的搜检,几乎每个参加过考试的人都要吐槽,杜佑曾在《通典·选举三·历代制下》中记载:《阅试之日,皆严设兵卫,荐棘围之,搜索衣服,讥呵出入,以防假滥焉。》考场把门的胥吏通常以居高临下的姿态,大声呼唤举人的名字,验看他们的文书,然后粗暴地搜索他们的衣服,检查是否有假冒和私带违禁物品。只要发现有点不对劲,立刻就毫不留情地将考生驱逐出去。

考试纪律严格没问题,但多少有点伤害读书人的自尊心,于是唐朝出了一个猛人,因为受不了这番呼来喝去的煎熬,直接选择了弃考,这个人就是李飞。据杜牧《樊川文集》中记载,这位叫李飞的考生来自江西,是个非常有才华的人。在他参加礼部考试时,胥吏大声呼喊了他的名字,查验过文书后,就让他进去了。这个时候李飞反而拧巴起来了,愤世嫉俗的他反问道:《如是选贤耶?即求贡,如是自以为贤耶?》说完后,李飞挥一挥衣袖,扛着行李回到了江东。

猛人就是猛人,李飞在弃考后,把自己的名字改成了《李戡》,隐居在阳羡乡里,不再参加科举考试的他,搞起了文学批评。李戡文学批评的主要对象是元稹和白居易,他认为元白诗风纤艳且伤风败俗,而当时的人们却很喜欢元白诗,于是持有不同观点的李戡声名大振。不仅如此,李戡还在当时编了一部《当代诗人作品集》,想以此让世人看看什么才是端正的诗风。

虽然李戡后来也有所成就,但他当年弃考的行为在世人眼里多少有些可惜,同时也从侧面反映出唐代科举考试纪律的严格。

宋代防作弊措施升级,苏东坡《盲猜》也错了

当初李戡因考场的胥吏大声呼喊其姓名而感到难堪,可他要是生在宋代,估计能被气到吐血,因为宋代对于进入考场的搜检更加严格。唐代、五代时期,考场虽然有挟书、传义之禁,但执行起来并不严格,白居易曾在《论考试进士事宜状》中指出:《准礼部试进士例,许用书策,兼得通宵。》

然而到了宋代,挟书、传义是被严格禁止的。自宋太宗时起,为防止考生挟书、传义,甚至还设置了监门与巡铺官,专门用来监守、巡查考场纪律。考生们在入场时,要解开衣服接受检查。后到了宋真宗大中祥符五年(公元1012年),宋真宗认为解衣检查有失取士之体,于是就停止了解衣这项措施。衣服是不用解开了,但考场内又派了士兵去巡查。到了元祐年间,巡查的士兵更是增加到了一百多人。对此,苏东坡有一句经典的描述:《诃察严细,如防盗贼。》

除此之外,相应的防作弊措施也在不断升级。我们现代人进入考场常在喇叭里听到的《请考生按位就座》就是从宋代开始的。不过,宋代最有名的防作弊手段莫过于实施弥封(糊名)、誊录制度,影响也最大。

说起弥封、誊录制度,简直是太严格了,严格到苏东坡居然打赌打输了!这个故事还得从一个叫李廌的说起。李廌是苏东坡看好的人才,苏东坡对他颇为欣赏。有一年李廌去参加省试,刚好苏东坡知贡举。在判卷子的时候,苏东坡对着一份试卷《呵呵呵》地傻笑,心里特别高兴,还在试卷上手批数十字。大概觉得这样还不过瘾,苏东坡又跑去跟黄庭坚说:《这一定是李廌的试卷!你看看,多么优秀!》

黄庭坚认为这可不一定,苏东坡却信心满满,于是这俩人就打了一个赌。结果等到拆封对号的时候,苏东坡有点无语,因为那份试卷的主人是章持,他以为的李廌压根就没有被录取。更凄惨的是,李廌大概不适合科举考试,他虽才华横溢,却考运不济,终身都没有及第。

然而再严格的防作弊手段,也很难控制一些人想顶风作弊。有些书商瞄准了部分考生想走捷径的心理,居然出版了一些供考生夹带入场的小册子。在北宋中叶以前,考生夹带入场的多为手抄本,《皆是小纸细书,抄节甚备,每写一本,笔工获钱三二十千》。

到了北宋末,除了手抄本以外,还出现了雕版印刷的小册子,《宋会要辑稿》中就记载了当时考试舞弊的情形:《蝇头细字,缀成小册,引试既毕,遗编蠹简,几至堆积。兼鬻书者,以《三经新义》并庄、老、字说等,作小册刊印,可置掌握,人竞求买,以备场屋检阅之用。》

据说后来到了南宋时期,这种用来考试作弊的小册子居然在建阳形成了产业,而这种小册子还有了名字,叫《夹袋册》,在当时被高价竞售。买到这种小册子的考生,为了将小册子带入考场,也是绞尽了脑汁,有的装到鞋垫下面,有的塞进餐具里……当入考场解衣检查的时候,每次都会有一些考生的小册子被搜检出来,但即使身边的例子再惨痛,也总有人铤而走险。

只是,就算一些人考试作弊成功了,那他们以后的人生,也能通过作弊来完成么?所以,考试这件事,还是要诚信呀!

古代考题也疯狂,处处都是《扣分点》

当克服了一切有关于考试的困难,坐在考场准备答题时,古代考生与我们现代人都将面对同一个灵魂拷问:这考卷上到底写的是什么?为什么我没复习到的部分都出现了?

往往这种一头雾水的考题大多数都是唐代的经帖,宋代的墨义,相当于我们现代人的填空题。就拿唐代的经帖来说,考题主要是为了考查考生们对于经典知识的熟悉程度,也就是考生的记忆力,但出题方式好听点叫《刁钻》,愤怒点叫《缺德》!这种考题一般是遮掩经书的前后文,只留下一行,裁纸为帖,帖去其中几个字,考生要把这几个字写出来。

宋代的墨义也没好到哪里去,考试内容的烧脑程度与唐代相当。根据马端临所见到的吕夷简应解试的试卷,我们可以看到当年的考题。比如《作者七人矣,请以七人之名对》。又比如《见有礼于其君者,如孝子之养父母也,请以下文对》。这些试题,想要回答上来,必须要死记硬背,想要考上,全凭借记忆力。

诸科考试仅止于此,记忆力不行就考不上,于是大多数考生选择了进士科,因为进士科有开放型试题,除了经帖、墨义外,还考诗、赋、论,这样不仅不用完全死记硬背,还可以发挥一下文学才华,所以当时的考生都极为重视进士科。

不过,就算是进士科的开放型试题也不是那么容易考过的,因为细化到答题与判卷的标准,依然要杀死考生们的脑细胞。诗赋必须遵守一定的写作规格,譬如对偶、音律、韵脚、字数等等,到处都是《扣分点》。尤其是韵脚,考官不仅要出题,还规定韵脚,一旦落韵,就直接《挂科》。据魏泰在《东轩笔录》中记载,大才子欧阳修十七岁时在随州参加解试,即《以落官韵而不收》。

除了这些条条框框的答题要求以外,古人跟我们一样,考试要学会答题的套路。尤其是近几年流行的作文套路,虽常被人们诟病,但考试的时候,手却很诚实。毕竟《一分一操场》啊!在南宋中期,曾流行起了一种套路作文,被称之为《永嘉文体》,主要是借经义结合史事来发挥对于政制与政事的意见,讨论如何可以让国家治理得到实效。这种文体曾一度在科考中引领风骚,只要能学会这种文体,就能减少《挂科》的几率。

除了掌握考点与答题技巧以外,我们现代人还特别强调考试的《卷面问题》,不少老师都会反复强调要练字,《衡水体》便在这种考试要求下出圈了!其实,古代也有《卷面分》这一说法。在明代初期,朱元璋、朱棣,这对父子大力提倡书法,一时间帖学大盛。对于科考,国家明确要求用楷书答题,务求工整,这种字体被称为《馆阁体》,于是许多考生在平日里勤奋苦练。假如字很丑,就算是文采出众,最后也得《挂科》。

你可千万别吐槽古代考试内容的奇葩,古代与我们现代一样,也曾经历了多次《教育改革》,无数人都对此付出了心血。

奇葩答卷上《热搜》,金圣叹是《废话文学》鼻祖吧

有人为了考试愁得脱发,也有人考试就是为了去搞笑。在微博、朋友圈、豆X小组里,常常会看到一些老师把奇葩的答卷贴上来,然后评论区一片《哈哈哈哈哈》。你以为古代的读书人都是老学究或文弱书生形象那就大错特错了,他们搞笑起来,就连考官都会被带偏!

明朝时,有个名士叫邢昉,年少时就颇有才名,但却屡试不中。43岁那年,已经是他第六次参加乡试了,但这次考试,邢昉就是去搞笑的,他要用自己的搞笑行为对多年的考试生涯做个告别。据载,邢昉在答题的时候,故意发狂,写了许多狂言狂语,完全不按考试的套路来。一般考生的奇葩答案只会气笑考官,但邢昉不同,他的答案让主考官批了无数个《太狂》、《更狂》,最后狂到主考官直接把他的试卷扔掉。对此,邢昉压根不以为意,他戏曰:《当官有什么好,人生在世,得一狂名就够了。》

明末清初文坛奇才金圣叹其实也因为奇葩答卷上过《热搜》,还不止一次。第一次上热搜,也是他初次参加考试,试题为:《吾岂匏瓜也哉,焉能击而不食。》这道题的主旨显然是怀才而莫展,正常人就算理解错了,最多也就是写上几句奇葩的话,但金圣叹不同,他的答案那是跨学科,直接当成是艺考。据说金圣叹直接在试卷上画了一个光头和尚外加一把剃刀,对此他的解释是《此亦匏瓜之意形也》。

金圣叹第二次上热搜,还是因为考试,题目为《吾四十而不动心》。金圣叹在试卷上连写了三十九个《动心》,他解释道:《孟子曰四十不动心,则三十九岁之前必动心矣。》这跟写一篇500字作文,然后全文为《我的妈妈非常非常非常非常……非常漂亮》有什么区别!原来,《废话文学》的鼻祖乃金圣叹啊!

大概是金圣叹起了个头,清代有关于奇葩答案的段子特别多。除了著名的《妹妹(昧昧)我思之》,考官批《哥哥你错了》之外,还有一个考生直接把考官逼成了戏精。据载,清朝太守张船山在登州府主考,以《伯夷叔齐》命题,考文规定为《八卦文》,于是有个考生脑洞大开,居然把这四个字拆开来,分别用了《伯》《夷》《叔》《齐》,每个字写二股。张船山看了后,深受《内伤》,于是他秒变戏精,直接在试卷上批了一篇小作文:《孤竹君哭声悲,叫一声我的儿啊,我只知道你在首阳山下做了饿杀鬼,谁知你被一个混账东西做成了一味吃不得的大(炸)八块。》

可见,无论多么重要的考试,最后总能碰到几个搞笑的奇葩,或许这就是我们的生活,有喜有悲,有难有易。生活如此,考试亦如此,古人在如此艰难的环境下,尚且能坚持苦读,艰难赶考,我们现代人面对考试,有什么理由不去全力以赴呢?

(原标题:人类高质量考试,从一千多年前就开始了。文字、图片来源北京青年报及网络,侵删。)

文章标题:古代考试也“疯狂” 诚信第一文采第二

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。