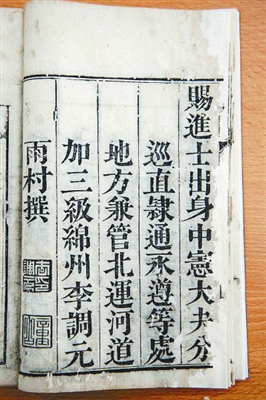

《函海》中关于李调元的记载

四川省绵阳市安州区图书馆。这个有90余年历史的区县级图书馆,几经搬迁,却保存下不少珍贵的古籍文献。如今馆藏古籍文献共有近3万册,其中,包括清代蜀中才子李调元编辑刊刻的综合性丛书《函海》。2013年4月,这套160册的《函海》完成了抢救性修复,如今可对外提供阅览服务。这套丛书,包括大量蜀人的著述,其中不乏十分稀见的文献。

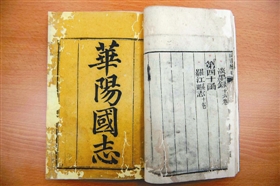

《函海》中的《华阳国志》

《函海》

李调元出生于川北地区一个书香之家,聪明机智、记忆过人、勤奋好学,少年即中进士,酷爱读书、抄书、藏书,诗书画皆精通,李氏一家被誉为“一门四进士,兄弟三翰林”。李调元也与张问陶(船山)、彭端淑合称“清代蜀中三才子”。李调元是蜀中有名的藏书家,还对刊刻前人的著作极有兴趣,22岁时就刻印了《李太白集》。 其中,最著名的当属私刻丛书《函海》。《函海》的由来,其实跟《四库全书》息息相关。清代乾隆年间,政府重新辑佚《永乐大典》并开启编纂《四库全书》,从全国各地征调上万种的古籍文献。时任翰林院监司的李调元,也参与了编纂工作,得以借观朝廷内府的藏书。“明末清初,很多记录四川文化生活等各方面的书籍被损毁。”刘勇说,李调元在整理时,尤其注重与巴蜀有关或者由蜀人所作的文献典籍,每逢遇到他都亲自或者雇人抄录下来。 在《四库全书》编纂完成后,李调元将自己多年收集整理和记录的典籍,编纂成册,命名为《函海》。“函海”二字出自《汉书》:“函之如海,养之如春”,寓意为“如大海般包容万物”。 《函海》初刻本共20函,在初刻完成后,李调元在自序中记录其内容:书成,分为二十函。自第一至十,皆刻自汉而下以至唐宋元明著述未见之书;自十一至十四,皆专刻明升庵未见书;自十五至二十则附以拙刻,冀以仰质高明,名曰《函海》。 初刻完成后,李调元离京返乡,继续《函海》的增删和印制。在他辞世后,他的弟弟李鼎元、儿子李朝夔继续进行修订增补,大大补充了《函海》的内容和规模,尤其是李朝夔在补录时,加入了父亲的遗著,使《函海》著述更加完备。目前传世的《函海》主要有清乾隆刻、嘉庆重校印、道光补刻、光绪刻等多个版本,安州区图书馆馆藏的为道光五年(1825)刊刻的版本。 “馆藏《函海》共收录图书158种,合编为40函、852卷。”安州区图书馆副馆长刘勇介绍,从时间跨度上看,书中内容涉及魏晋六朝一直到清朝;从主题上看,第一部分主要为与巴蜀等相关的在历史、考古、地理、农学、医学、文学、方言、音韵、民俗、姓氏以及川剧、川菜等方面的研究成果,第二部分主要为杨慎的著述,第三部分主要为李调元本人的著述。“可以说,《函海》是清乾隆以前历代四川学人的专辑总和,一本记录古代巴蜀文化的百科全书。” 其中不乏一些稀见文献,尤其是明代四川名人杨慎的文字音韵、笔记杂著等书。此外还有例如明代李实所著《蜀语》,这是中国第一部分地考证常言俗语的著作,这部书就目前所知,尚无单行本传世,李调元在校订之后收入《函海》方得以保存至今。 而《函海》中李调元自己的著述,内容也是十分丰富。其中一本《醒园录》,全是与“吃”相关的,记录了当时川菜中的煎、炒、蒸、煮、腌、酥、酱、熏等数十种制作方法,成为研究川菜的重要史料,李调元也有了“川菜之父”的美誉。

文章标题:“川菜之父”李调元编纂“巴蜀《四库全书》”

本文栏目:集藏信息

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。