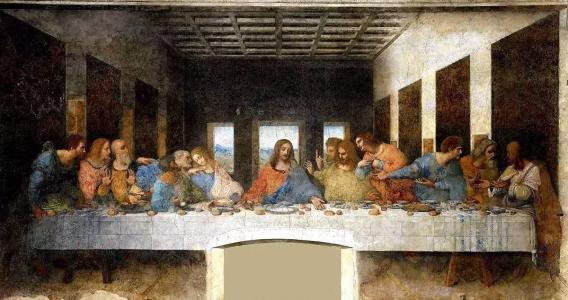

原标题:从天价《最后的晚餐》,窥视中国当代艺术《亿元时代》

收藏家尤伦斯藏品《最后的晚餐》拍卖再造当代艺术《价格王》,被一些当代艺术圈人士视之为中国当代艺术《亿元时代》到来。

两年前尤伦斯男爵广而告之的《退场》制造的舆论事件,借着他在拍卖行反复《登场》,其影响在中国艺术界应还余波未退,从当初热烈讨论的气氛看,如此看重《此人彼事》,必延长消化事件的意味——如果真如传闻男爵藏有近2000件中国艺术品,总会时不时要《处理货品》的,真的,我都记不清男爵第N次专拍中国当代艺术了,每次似乎都不愁无新措举吸引眼球——比如这次创纪录的《最后的晚餐》等供品就说是《为了支持这次(《香港苏富比四十周年晚间拍卖》)活动,藏家特别拿出来参加拍卖》。所以,2011年7月22日男爵接受南方周末采访时放出《我们不会撤出中国》的《返场》言论,说《你还会在拍卖市场更多地看到我们》是句真话,除非中国人自己玩不转了自己的艺术,否则即使男爵如他自言《有一天上帝召唤》去了,家族下一辈还会《盘旋来到中国》。我对各种可能的尤男爵毫不吃惊,倒是对艺术界的大惊小怪有些诧异:艺术市场里在商言商像男爵这般的国外人士虽不多,但市场化这么多年总该见识过买卖场面吧?更何况,男爵商业上的广而告之,之前并非毫无迹象,比如798尤伦斯艺术中心开门时做的《八五藏品》秀,早有内行人看得明秀里的增值意图。总之,《市场的归市场》再正常不过,没必要不理性看待。

两年前广而告之的氛围中,我倒很在意一个细节:尤伦斯的《公益意图》表达。比如他曾有意无意间表达过《为中国当代艺术发展作贡献》、《适当时将藏品返惠中国》的言论,尤伦斯艺术中心更曾在坊间传递过《非营利》性质的信息。我觉得如果像其《言退》时表达的《想花费更多时间在尼泊尔的慈善教育事业上》,他在中国还没有具体的《非营利》事例证实其公益性质,确实就只能够从《市场》的角度度其举动。或者,若谁因其言行反差而生不愉快情绪乃至《反尤》情绪,并不证明谁有多《爱国》,而是更反衬出这些发达国家过来人经验丰富、判断超前、胆略过人,他们总是有办法吃到、吃好头啖汤。

说《非营利》,就要说《政府的归政府》。事实是,咱政府的《非营利》制度建设还处在含糊阶段,在事前的法律规定、事程中的认定和监督等,都还远不尽人意都还《十分郭美美》,如此境况,要不别人可能利用之以《商业利益最大化》,要不别人真有心但现实制度不促成好事。是之,我们见识了《市场榜样》的尤男爵,但还没见识《非营利榜样》的尤男爵——这后一样,我们希望有,但不知道有没有。此之因,《尤伦斯》仨字,总是让我想起孟加拉那个闻世而深受穷人尊敬的诺奖得主尤努斯先生,他的《小额贷款》和《社会商务》模式,虽也是以一种商业方式行事,但却有着明确的公益目标和分明的社会责任担当。而且,孟加拉政府恰好是助力尤努斯公益事业的《大股东》。

这《尤》非那《尤》,此《斯》非彼《斯》,既是与世无别的藏家、画商,就没理由要求别人更多,是故,对男爵手里还将交出的拍品,我除了略忧屡造《天价》外,永远祝贺它们不是《流拍》而是——成交。

这是说《市场》,但要联系着说回《艺术》,境况也许就不是《退场》、《登场》爱啥啥这么随意,《最后的晚餐》创造的《价格王》于我是另有一丝悲观上心头:这种感觉就像是楼市,《地王》在拍场上频现,普遍欢喜不起来,这不只是买不起房的屁民百姓的《经济问题》,也是精英阶层、权力阶层的《经济问题》——钱堆楼市而非投入实业、事业,经济怎么好得起来?

事实正是,艺术市场上除了《过世的》古董、经典,作为《活着的》当代艺术这一新板块,即使在市场上也已频显停滞、衰竭、老态,多少年来的拍场信息,当代艺术好像就停留在上世纪前,无表情的《面具》、矫情的《笑面》等就是它的价格符号,从百万、千万到现在的《亿元时刻》,《热钱》都往那里流都在那里打转似的,很少新生代、新青年、新品种的动人信息,这意味着原来流转着、新入场流通的有限的钱不是在、或者无意于创造新价值、支持新生产力、扶持新实验。难怪,在《冲亿》关头过后,曾梵志通过助理表示《拍卖价格是藏家和苏富比的事,和艺术家本人没太大关系》,而不远的2009年接受媒体采访被问及《您觉得市场化对艺术有伤害吗》时,他本人也说过《市场化对中国艺术伤害比较大》的话。这样的回应口气虽然有点卖乖嫌疑,但艺术市场所圈投的很多作品,确实是艺术家们几十万、甚至几万元出手的《旧作》,其产生的物质利益确实跟艺术家本人关系不多,而《价格符号意义》跟《艺术意义》更完全是两回事儿。

这几年关于当代艺术衰竭、停滞和当代艺术市场泡沫化、进入调整期的论调,一定程度上反映了艺术家跟风成性、摆不脱《市场明星》阴影、创造力枯竭的问题和藏家势利、随流《老藏家》、缺乏个人胆识问题,这又不能说完全与《艺术意义》无关。或者别说远吧,就是屡造《价格王》的那些市场熟脸艺术家们,也有难脱责任的嫌疑,因为当他们发现自己手造的《面具》、《笑面》犹如纸币上的《头像》时,高速重复、复制《产品》就是相当长期的快感,于此,试问:以曾梵志为例,你该多少次、你能记得清第几次在展场或拍场对他的面具《面熟》了?它们该多少次被大众错觉为《那就是中国当代艺术》了?能不能说这一批批作品《对中国艺术伤害比较大》是曾梵志无意间道出了某个层面的真实面相呢?

而这一切,又必定都在中国的《时势》里生发和生效,艺术,应该更是《此时非彼时》——让现在更灿烂,让未来更可期!

文章标题:窥探中国当代艺术的“亿元时代”

本文栏目:集藏信息

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。