原标题:来!感受一下500年前文艺复兴大师笔下的"侧颜杀"

自拍达人们最了解,在镜头面前45度-60度的“侧颜杀”是如今最流行的角度,而这一切其实早就被500年前的绘画大师洞悉......

不信?先带你看几幅文艺复兴时期的肖像画。

©?东京富士美术馆 Image Archives/DNPartcom

乔凡尼·贝利尼 《行政长官的肖像》(1507年)

文艺复兴威尼斯画派创始人

©?东京富士美术馆 Image Archives/DNPartcom

丁托列托 《收藏家的肖像》(1560—1565年)

文艺复兴威尼斯画派代表艺术家

©?东京富士美术馆 Image Archives/DNPartcom

大·卢卡斯·克拉纳赫《宽宏的约翰·弗雷德里克萨克森选侯的肖像》(1533年)

文艺复兴德国代表艺术家

©?东京富士美术馆 Image Archives/DNPartcom

弗朗索瓦·克卢埃 《年轻骑手的肖像》(1560年)

以上,是文艺复兴时期遍布在不同地域著名艺术家的肖像画作品。看完后有何感受?

“像照片”是不言而喻得了。另外还有个共同点,你们可能都发现了:

这就是传说中的“侧颜杀”啊!

连角度都几乎相似,比我们自拍用的还娴熟。

不过,这种大约45度到60度的侧颜,是现在人们自拍时为了显脸小选的角度。500年前的人又是为什么格外青睐这个角度呢?

我们都知道,肖像画在当时就如同现在的照片一样,而且比照片更加珍贵,毕竟不是谁都能拥有肖像画的。

可是为什么不是一个全正面的形象呢?达芬奇和拉斐尔诸多的肖像画……似乎大多都是微侧的。

早期的欧洲绘画,我们所能看到的人物形象多是90度的正侧面或0度的正面。

为什么到了文艺复兴,大多数人物形象都倾向于侧颜了呢?

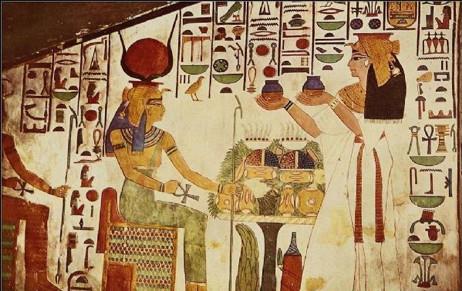

埃及壁画

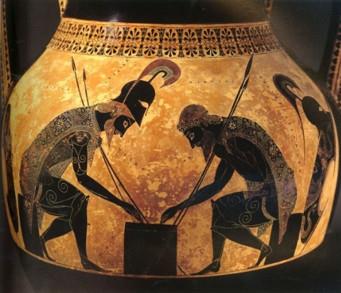

希腊彩绘花瓶

中世纪镶嵌画《鱼和面包的奇迹》

在探索绘画过程中,人们对空间的理解有不同阶段。

埃及人运用“正面律”:正侧脸,正面肩;希腊罗马人通晓“短缩法”:近大远小,体现纵深。

到了文艺复兴时期,艺术家们急切地想要突破,创作出更真实的艺术形式,对画面空间感有了更高的要求。

而想在一个平面上描绘真实,必然要让画面看起来从平面上腾空而出,呈现立体纵深感。艺术家们因此做了大量尝试,并将科学和古典艺术知识相结合,深入研究视觉魔法。

文艺复兴艺术家运用透视原理创作肖像

这种视觉魔法,便是可以把平面转化成立体场景的魔法——透视学。

“透视学”作为文艺复兴时期意大利艺术家伟大发明之一,极大地推进了西方绘画的发展。

它用几何学原理阐释事物的本质,让画面变得有空间感,使艺术家在平面上再现三维空间成为可能。

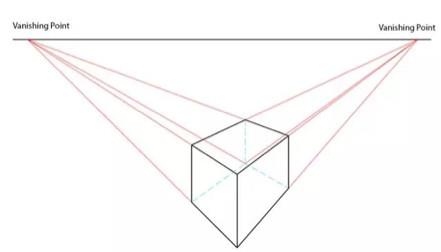

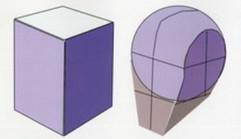

立方体正面视角

成角透视

透视要有视角。如果正对立方体的一个平面,那么这个方形呈现眼前的就是四条线,无法发挥出透视学的优势。

但微微转变一下角度就完全不同了,成角透视让一个立体的形状跃然纸上。

90度角正侧面 0度角正面

用这个原理来看肖像画,人头部的正面和正侧面是一个平行的透视立方体,透视变化不大。

而微侧的头部则变为成角透视,面部五官突出,结构也比较直观,更容易被艺术家发挥。

四分之三侧面

四分之三侧面,的确会带来较强的头像体积感和空间感,这个原理在如今已经被广泛应用到了我们的日常生活。

然而,最初掌握“透视学”这个魔法的只有意大利的艺术家,随后逐渐被北方文艺复兴(如德国、尼德兰、法国等地)的艺术家们所学习。

最开始,一些小画家靠着意大利流传过去的雕版画上的形象和姿态学习模仿。还有艺术家选择去意大利亲自学习,而后逐渐在画面上展示他们掌握的科学透视法。

当时,很多杰出的肖像画都呈现出这个角度。

但这也并不是说文艺复兴就没有完全正面的优秀肖像,只是就整体而言,微侧颜更为普遍。

达芬奇 《蒙娜丽莎》(1503-1517年)

拉斐尔《椅中圣母》(1514-1515年)

其实,人的脸呈侧面45°—60°时,五官的优势会被强化,会显得更加美丽和迷人。所以,大家拍照都爱这个角度,也并非只有“显脸小”这一个目的吧。

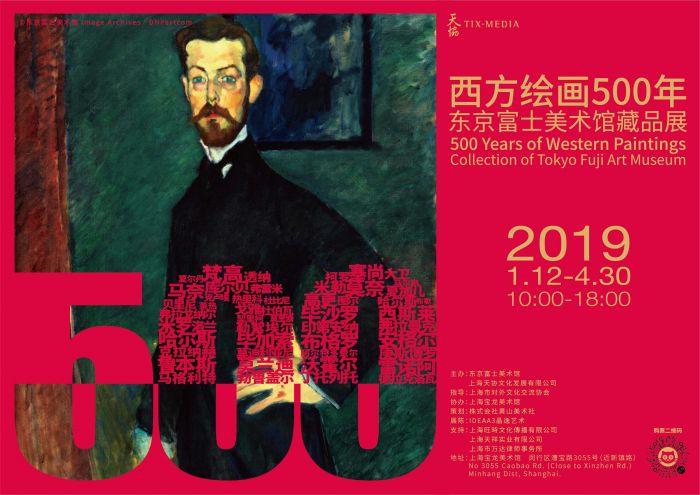

当然,本次“西方绘画500年”大展,并非只有文艺复兴的肖像画。还有更多横跨五百年的美好作品,等你来看。

2019年1月12日—4月30日,不见不散。

展览信息

西方绘画500年——东京富士美术馆藏品展

展览日期:2019.1.12—2019.4.30(2.3-2.7闭馆)

参观时间:10:00-18:00(17:00停止入场)

展览地址:上海宝龙美术馆(四号展厅)

上海市闵行区漕宝路3055号

文章标题:500年前 画师笔下的“侧颜杀”

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。