熙宁七年(1074)十一月初三,苏轼到密州任,汉代把这里叫作东武,隋改诸城,今亦名诸城。东密州与秀丽富饶的浙江杭州完全不同,苏轼才到任,蝗灾、旱灾、盗匪相踵而至,眼前又没有杭州那样的风雅朋友,新法实施

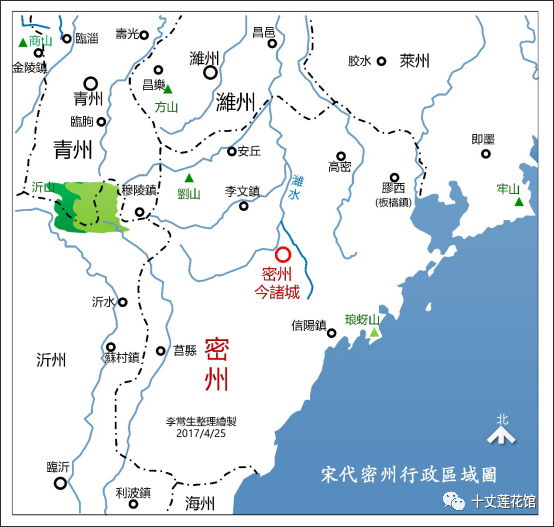

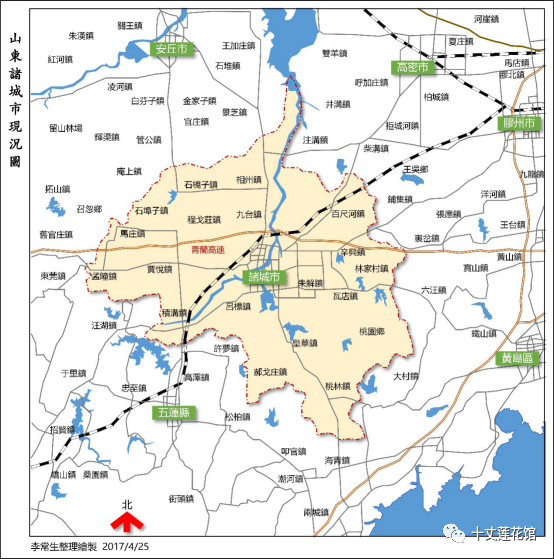

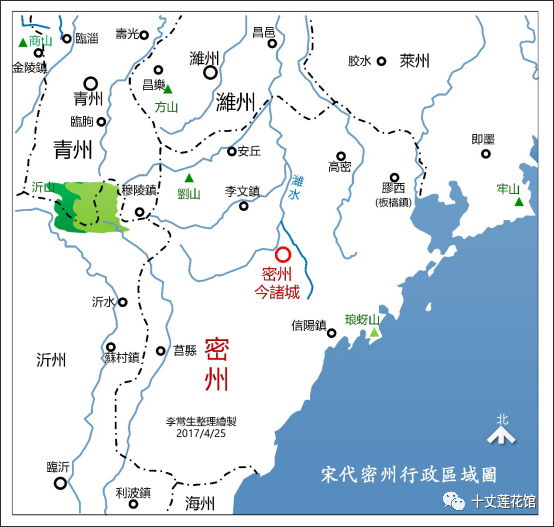

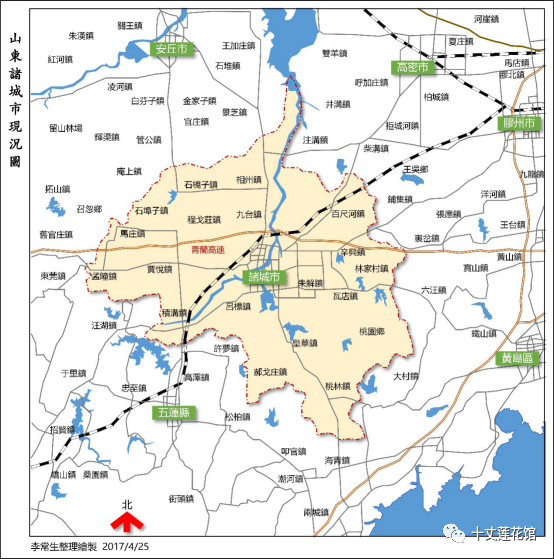

熙宁七年(1074)十一月初三,苏轼到密州任,汉代把这里叫作东武,隋改诸城,今亦名诸城。

东密州与秀丽富饶的浙江杭州完全不同,苏轼才到任,蝗灾、旱灾、盗匪相踵而至,眼前又没有杭州那样的风雅朋友,新法实施之后,地方的余利都上交朝廷,连官员的薪水也较以前为低,酿酒受到严格的限制,他在这里甚至要为如何吃饱饭发愁。尤其是在除夕时,他的情绪非常低落,心灰意冷间,苏轼开始觉得命运就是在捉弄他。他在《杞菊赋》的序言中说:“天随生自言常食杞菊。及夏五月,枝叶老硬,气味苦涩,犹食不已。因作赋以自广。始余尝疑之,以为士不遇,穷约可也。至于饥饿嚼啮草木,则过矣。而予仕宦十有九年,家日益贫。衣食之奉,殆不如昔者。及移守胶西,意且一饱。而斋厨索然,不堪其忧。日与通守刘君廷式循古城废圃求杞菊食之。扪腹而笑。然后知天随生之言可信不谬。”

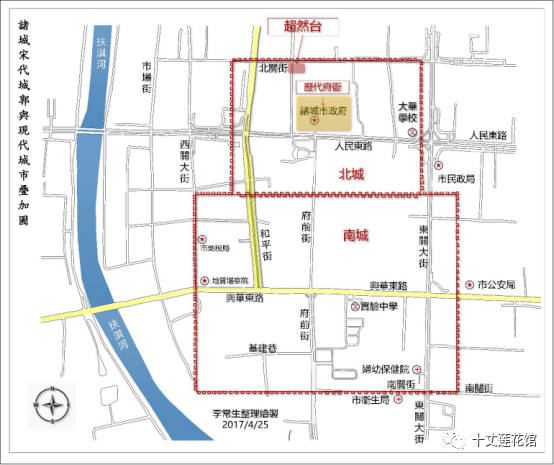

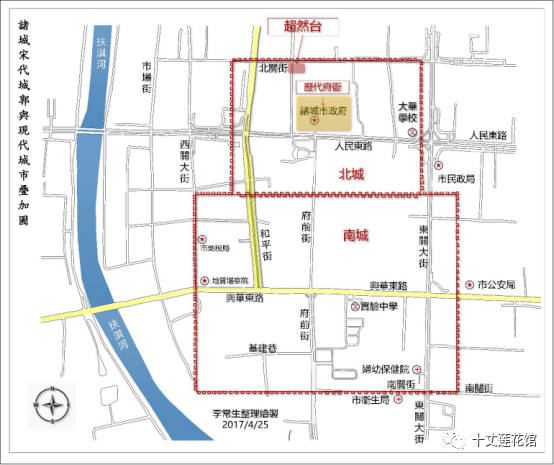

一年后,苏轼在密州西北墙上发现了一处“废台”,于是修整而成一新台,“日与其僚,览其山川而乐之。”苏辙依据《老子》“虽有荣观、燕处超然”将它命名为“超然台”,并作《超然台赋》予以赞咏:

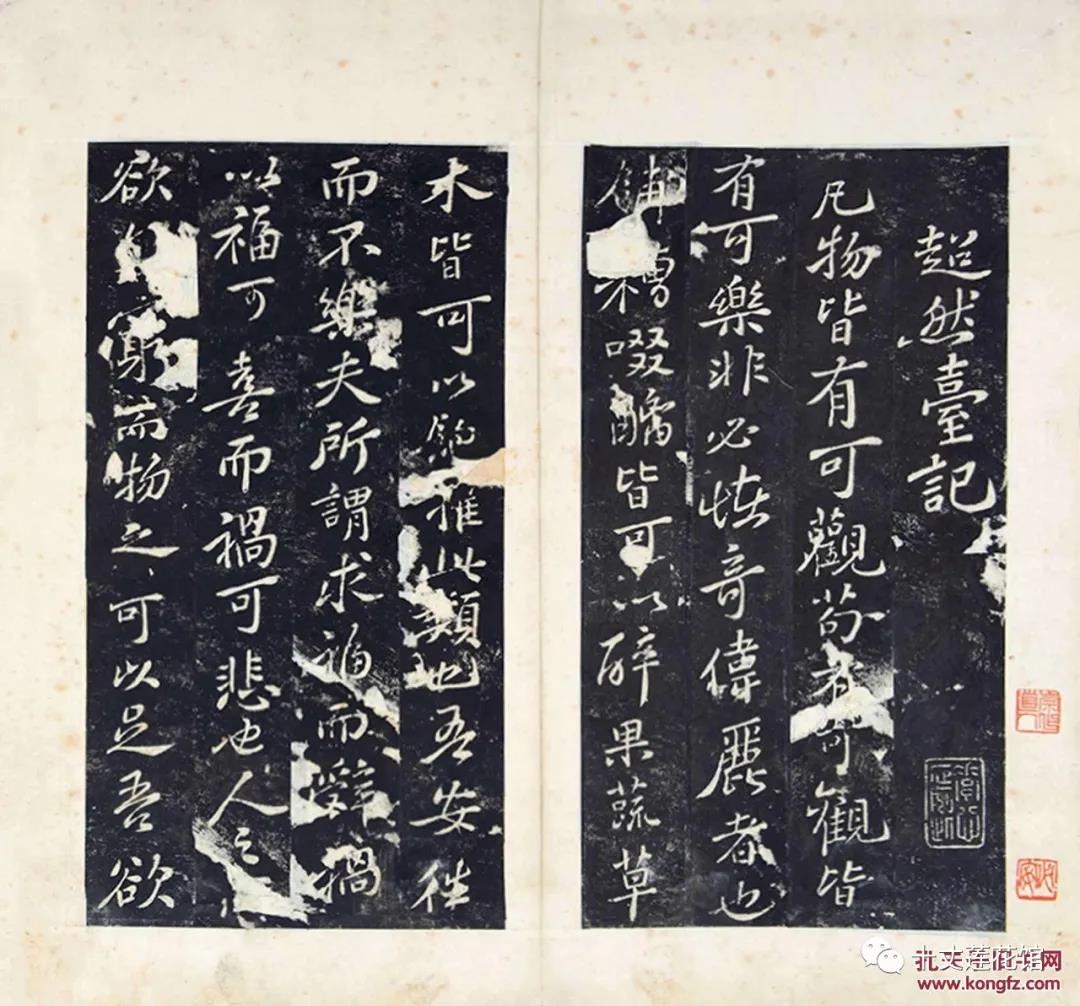

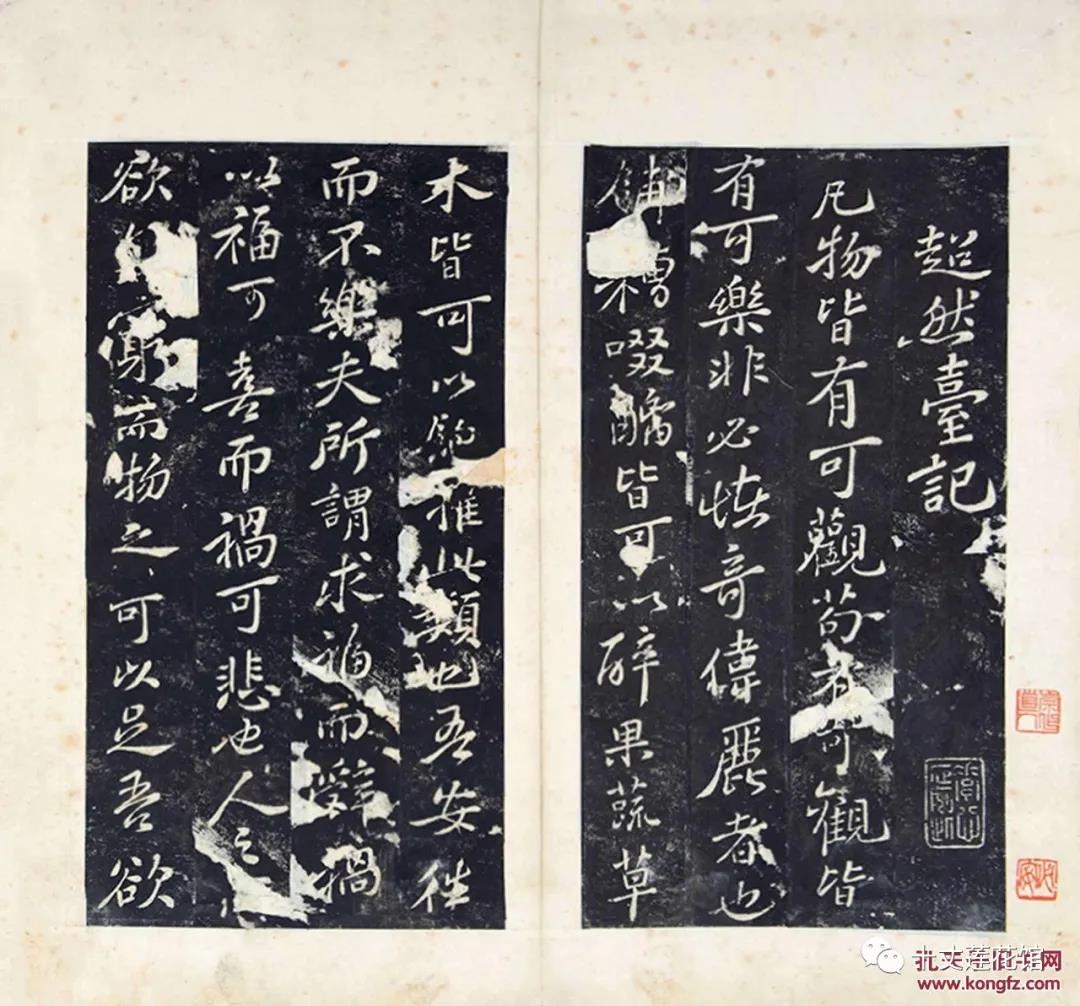

子瞻既通守余杭,三年不得代。以辙之在济南也,求为东州守。既得请高密,其地介于淮海之间,风俗朴陋,四方宾客不至。受命之岁,承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼,廪恤饥馑,日不遑给。几年而后少安,顾居处隐陋,无以自放,乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之,以告辙曰:“此将何以名之?”辙曰:“今夫山居者知山,林居者知林,耕者知原,渔者知泽,安于其所而已。其乐不相及也,而台则尽之。天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然尽力而忘反,亦莫自知也,而达者哀之。二者非以其超然不累于物故邪?《老子》曰:“虽有荣观,燕处超然。”尝试以“超然”命之,可乎?因为之赋以告曰:东海之滨,日气所先。岿高台之陵空兮,溢晨景之絜鲜。幸氛翳之收霁兮,逮朋友之燕闲。舒堙郁以延望兮,放远目于山川。设金罍与玉斝兮,清醪洁其如泉。奏丝竹之愤怒兮,声激越而眇绵。下仰望而不闻兮,微风过而激天。曾陟降之几何兮,弃溷浊乎人间。倚轩楹以长啸兮,袂轻举而飞翻。极千里于一瞬兮,寄无尽于云烟。前陵阜之汹涌兮,后平野之湠漫。乔木蔚其蓁蓁兮,兴亡忽乎满前。怀故国于天末兮,限东西之险艰。飞鸿往而莫及兮,落日耿其夕躔。嗟人生之漂摇兮,寄流枿于海壖。苟所遇而皆得兮,遑既择而后安。彼世俗之私已兮,每自予于曲全。中变溃而失故兮,有惊悼而汍澜。诚达观之无不可兮,又何有于忧患。顾游宦之迫隘兮,常勤苦以终年。盍求乐于一醉兮,灭膏火之焚煎。虽昼日其犹未足兮,俟明月乎林端。纷既醉而相命兮,霜凝磴而跰蹮。马踯躅而号鸣兮,左右翼而不能鞍。各云散于城邑兮,徂清夜之既阑。惟所往而乐易兮,此其所以为超然者邪。苏辙平生只作了8首赋,这是其中的一首。苏轼又作《超然台记》:凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨,皆可以醉;果蔬草木,皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?夫所为求褔而辞祸者,以褔可喜而祸可悲也。人之所欲无穷,而物之可以足吾欲者有尽,美恶之辨战乎中,而去取之择交乎前。则可乐者常少,而可悲者常多。是谓求祸而辞褔。夫求祸而辞褔,岂人之情也哉?物有以盖之矣。彼游于物之内,而不游于物之外。物非有大小也,自其内而观之,未有不高且大者也。彼挟其高大以临我,则我常眩乱反复,如隙中之观斗,又焉知胜负之所在。是以美恶横生,而忧乐出焉,可不大哀乎!余自钱塘移守胶西,释舟楫之安,而服车马之劳;去雕墙之美,而蔽采椽之居;背湖山之观,而适桑麻之野。始至之日,岁比不登,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊。人固疑余之不乐也。处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。于是治其园圃,洁其庭宇,伐安丘、高密之木,以修补破败,为苟全之计。而园之北,因城以为台者旧矣,稍葺而新之。时相与登览,放意肆志焉。南望马耳、常山,出没隐见,若近若远,庶几有隐君子乎!而其东则庐山,秦人卢敖之所从遁也。西望穆陵,隐然如城郭,师尚父、齐桓公之遗烈,犹有存者。北俯潍水,慨然太息,思淮阴之功,而吊其不终。台高而安,深而明,夏凉而冬温。雨雪之朝,风月之夕,予未尝不在,客未尝不从。撷园蔬,取池鱼,酿秫酒,瀹脱粟而食之,曰:“乐哉游乎!”方是时,予弟子由,适在济南,闻而赋之,且名其台曰“超然”,以见余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。“超然”的反义词是“沉迷”或“拘滞”,因为对“物”的态度的不同,而形成了人的态度,就像因为与外物的关系如何决定了人的痛苦与快乐一样,苏轼总能发现事物让人快乐的一面,他的秘密就是“游于物之外”——贯穿了苏轼的一生,也形成了他洒脱的天性。而在西方,要等到800年后的叔本华出来,才开始正式回答和解决这个问题:“生命是一团欲望,欲望不满足则痛苦,满足则无聊。人生就在痛苦和无聊之间摇摆。”

林语堂说,这是苏轼最难过最沮丧的一段时光。但是,就在这段时光,却写出了苏轼一生最好的诗词。

熙宁九年(1076)的中秋,皓月当空,银辉遍地,苏轼与苏辙已有6年未能相聚,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了一首《水调歌头》。这首词前,还有一个经常被人忽视的小序:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由”。如果一个人喝得酩酊大醉的时候,在记忆的空间中只允许去找一个人,那么,这个人,在他的生命中,就占有绝对重要的地位。只要苏轼一思念弟弟,就会写出好的诗词或文章,比如历史上最好的有关中秋的词《水调歌头》,就是这样写出来的:明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今昔是何年?我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。这首词的诞生,标志着苏轼的词也达到了创作的顶峰。评论者说,自从苏轼这首中秋词出来,其他的中秋词就可以不读了。这一年的十一月,苏轼以祠部员外郎直史馆移知山西省西南端的河中府。离开密州,他先告诉了济南的李常和苏辙,然后一家人在大雪纷飞中向济南出发。在即将到济南的城外,苏辙的儿子苏迟、苏适和苏远都在雪中等着他们,接入城中家里——遗憾的是,因朝廷里发生了重大的变化,苏辙此时正好离开济南去京城,到了京城的苏辙住在范镇的家中,范镇留他在京城度岁,因而当苏轼到济南时,苏辙还没有回来。尽管苏辙不在,但因为有李常在,苏轼在济南足足呆了一个多月,除了将济南的名胜转了个遍,天天与李常饮酒赋诗,使苏轼有每天泡在酒里的感觉。一直到二月上旬,他才离开济南向京城出发。熙宁十年(1077),对他们兄弟来说,是一生中最值得珍惜与回忆的时光。苏轼离开济南,走到澶、濮地界,遇到了前来迎接他一家的苏辙——这是自熙宁三年(1070)分别七年后的再次相见!在同往河中府行至陈桥驿时,苏轼又接到改知徐州和不得入国门的诏书,于是二人住到了范镇的家里,欢聚达两个多月。在京时,苏辙虽然得人举荐已任著作郎,但无实职。所幸此时张方平奢侈旨为宣徽南院使兼判应天府,就将苏辙聘为南京(今商丘)签书判官。于是兄弟二人一起到南京拜访张方平,在那里替张方平写了一篇《谏用兵书》后,同到徐州。苏辙从四月来徐州,一直到过完中秋离开,留下徐州逍遥堂相居百余日的佳话。在这一百多天的时日里,兄弟二人游山玩水,吟诗唱和,可以说是兄弟之情在成年之后最为亲密的时期。在一个风雨之夜,兄弟二人同宿逍遥堂,思绪又回到原来在怀远驿一同准备应试的旧日时光,转瞬之间,竟然十六七年过去了。苏辙《逍遥堂会宿二首》前有小引:辙幼从子瞻读书,未尝一日相舍。既仕,将宦游四方,读韦苏州诗至“安知风雨夜,复此对床眠”,恻然感之,乃相约早退,为闲居之乐。故子瞻始为凤翔幕府,留诗为别曰:“夜雨何时听萧瑟?”其后子瞻通守余杭,复移守胶西,而辙滞留于淮阳、济南,不见者七年。熙宁十年二月,始复会于澶濮之间,相从来徐留百余日。时宿于逍遥堂,追感前约,为二小诗记之:怀远驿读书时,二人仅只20出头,如今,都拖家带口、人到中年了。苏轼三个儿子,苏辙除了有三个儿子,还有六个女儿。苏轼还有一首《沁园春》“孤馆灯青,野店鸡号”,来回忆他们的往日时光。 苏轼毕竟比苏辙乐观,他认为苏辙勤修养生之术,自己也略得一二,因而二人在退休之后相聚的日子肯定会比分别的日子多——苏轼却不曾想到,他和苏辙的人生磨难并没有来呢。苏辙在中秋后的第二天必须离开徐州赴南京留守签判任,因而也作了一首《水调歌头》:离别一何久,七度过中秋。去年东武今夕,明月不胜愁。岂意彭城山下,同泛清河古汴,船上载凉州。鼓吹助清赏,鸿雁起汀洲。坐中客,翠羽帔,紫绮裘。素娥无赖,西去曾不为人留。今夜清尊对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧。但恐同王粲,相对永登楼。苏辙的这首《水调歌头》,单看也极为精彩,只因苏轼的那首过于出色,这首词就只能居于哥哥的阴影之下了。苏辙与苏轼相别,已经七次中秋,今天虽然相聚,但无情的月亮,仍然不肯为人留下而向西沉去。今夜有酒待客,明晚却要孤独的住在船上了,剩下的只是离愁。怕只怕像王粲那样,一次一次地登上高楼相望。王粲(177-217),字仲宣,山阳郡高平县(今山东微山两城镇)人。年轻时怀有济世之志,躲避战乱,到荆州投奔刘表,滞留荆州12年,不得施展才华,每于郁闷之中登楼远眺,北望家乡,胸中都会翻滚着无限的乡思乡愁,为此,他写出了《登楼赋》。苏轼曾在这首词的下面有注:“余去岁在东武,作《水调歌头》以寄子由。今年子由相从彭门居百余日,过中秋而去,作此曲以别。余以其语过悲,乃为和之,其意以不早退为戒,以退而相从之乐为慰云。”和词一首,即是《阳关曲》(中秋):苏轼虽然希望能在词中将苏辙的忧伤转化,但命运就是如此无情,兄弟从此再也没有一同过过中秋!离开徐州18年后的哲宗绍圣三年(1096)中秋之夜,苏轼正在贬谪惠州途中,年已61岁,还重书这首《彭城观月诗》,念念不忘与子由在一起的那个中秋之夜!