| 展览名称 | 第六届广州三年展——诚如所思:加速的未来 |

|---|---|

| 展览时间 | 2018-12-21 - 2019-03-10 |

第六届广州三年展——诚如所思:加速的未来简介

从艺术史的发展上看,艺术和科学一直有着密切的关系。人们从古希腊时代的“黄金分割”发现了如此完美的比例,到文艺复兴时期的全才达·芬奇在透视法和解剖学知识的助力下,创作出流传千古的佳作,他通过自己的科学笔记向世人展示了艺术和自然学科之间的复杂关系,从此打开了艺术与科学之间的神秘之门。任何形式的美感往往都遵循一定的科学法则,无论古典时期的庄严优雅、中世纪的宏伟神圣、文艺复兴时期的人文气蕴,还是后来印象派在光色实验的科学研究中用丰富变幻的颜色呈现出光波激涌下的生动景象,以至于现代以来各大流派纷纷展开艺术与科学的对抗和融合。艺术和科学这对“双生花”,虽然在17世纪里决绝地分道扬镳,各自发展成独立的学科,但自18 世纪的工业革命以来,它们在时代激情的感召下再次走到了一起。科学技术越来越多地介入人们生活和艺术创作中,摄影、电视、电影成为艺术的新镜像。这也许验证了法国文学家福楼拜的预言:艺术与科学在山麓分别,但终将在山顶重逢。

尤其在 1919 年包豪斯诞生之后,引发了一场全球范围内的观念革命。时至今日,人们仍然为艺术和设计之间复杂而美妙的羁绊着迷。同样是 100 年前,中国的新文化运动开启了在文化、社会、科学、教育等领域的新变革,这样的革新渴望,一直在现代中国人的血液里涌动着。今天的我们,不仅历经科技变革的大发展时代,同时在40年改革开放的推动下,与世界更为紧密地联结在一起。作为中国对外交流的前沿,珠三角地区的历史文化、社会生态和科学技术,也在我国与世界的交缠碰撞之中,不断变换出充满活力的新颜。这个新的时代正处于技术迅速更迭和自我熵化之中,面对这样的现实,我们应该如何重新看待这个世界和未来,成为所有思考的出发点。

本届广州三年展便发生在这样的一个科技与信息革命的历史和时代背景下。历经千百年来科学技术作用下的时代发展,我们试图通过展览这一独特的方式反映一个时代的精神特征,并从一种批评的角度来展开对技术文明、技术政治、技术生命的思考。或追溯人类文明中艺术与科技既独立又融合的历史,或发掘跨学科之间合作的创新模式,或探讨艺术与科技的边界问题,并尝试直面技术在当下与未来可能产生的新伦理问题。正如意大利哲学家安伯托·加林贝蒂所说:“我们生活的世界中每个细节都以技术方式被组织起来,基于这一事实,技术不再是我们选择的某种东西,而就是我们的环境。”在此环境中,技术充斥着人类社会生活的方方面面,所有目标和手段,行为和语言、理想不但被技术联结起来,且必须通过技术来实现。诸如电视、网络、电脑、手机等媒介,早已成为现代生活中必不可少的存在,而人类也俨然成为另一种“数字化的存在”。因此,在后人文主义或后人类主义的语境里,人与技术并非一种主客关系,而是一个共同主体的关系—人应被当作科技世界中的一个分子来考虑,而不仅仅是唯一具有话语权和追求自由权利的主体。

由此我们可以说,技术之于艺术,也并非单纯的工具或媒介;技术本身即内容。VR(Virtual Reality,即虚拟现实模拟技术)、AR(Augmented Reality,即增强现实技术)、交互(interactive)等新兴科技手段被广泛地运用到艺术与设计之中,已成为当今艺术发展不可回避的标志性特征。数字和数字化的出现使人类获得了一种新的介入艺术的方式,而艺术又在科学知识构造的认知模式和价值取向中获得了全新的创作理念、手段和传播途径,从而通往更自由的发展空间。本次展览的主题展由安琪莉可·斯班尼克、张尕和菲利普 · 齐格勒共同策划,分别从“同类演化”“机器不孤单”“叠加:数字中的艺术”三个方面,来阐述人类和非人类、生物和机器、现实和虚拟之间互相渗透、互相交织的巨大网络,从而让我们在一种新的生态语境和社会场景中重新认识世界和未来。

第六届“广州三年展”选择了美术馆生态链中在类型上具有代表性的美术馆和艺术空间共同参与分展场/平行展项目当中,通过这种方式重新整合广州周边的各个当代艺术机构,构建一种“地区美术馆群”的联盟机制,并通过艺术的方式推动地方性和全球化议题的交流,从而实现大湾区、乃至东南亚艺术生态的对话和融合。华侨城盒子美术馆是城市新区发展中的社区美术馆,广州美术学院美术馆、岭南画派纪念馆和华南农业大学美术馆是高校美术馆,33当代艺术中心则时以城市公共智能交通为运营支撑的空间,广州53美术馆是艺术家创办运营的美术馆,而紫泥堂艺术小镇则是产业更新中的艺术空间。通过不同机构组成的分展场和平行展来增强广州三年展的辐射力,让展览的影响带动整个区域的艺术生态势力和发展。我们在整合这些机构力量的过程中,充分考虑区域内机构的多样性,力图把“广州三年展”打造成广州甚至珠三角地区的学术品牌,响应国家努力建设社会主义文化强国,深入实施重点文化惠民工程,提高公共文化服务能力,坚持文化下基层和文化惠民政策,进一步驱动区域艺术生态的长远发展,以落实国家的文化惠民及文化均等化的基本政策。

“广州三年展”每三年举办一次 , 在广东美术馆数年如一日的坚持下,业已成为具有区域和全球影响力的专业性当代展事。我们希望借此机会,全面回顾广州三年展的历史发展,梳理学术脉络,以文献展的方式更充分而系统地深入探讨广州三年展的品牌策略、展览机制和未来的发展走向。在此,衷心感谢各个机构及个人对广东美术馆和广州三年展一如既往的关注和支持。我们坚信,社会的力量才是推动艺术事业不断前行的根本动力。希望本届广州三年展在持续推动广东文化艺术的发展中进一步扩大其国际影响力,为广东科技文化强省的建设贡献力量!

王绍强

第六届广州三年展总策划及文献展策展人

广东美术馆馆长

2018年12月

机器论片段(系列:无系列作品), 2013

影像, 单道高清视频,彩色,有声, 17:00

艺术家:

Emma Charles

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

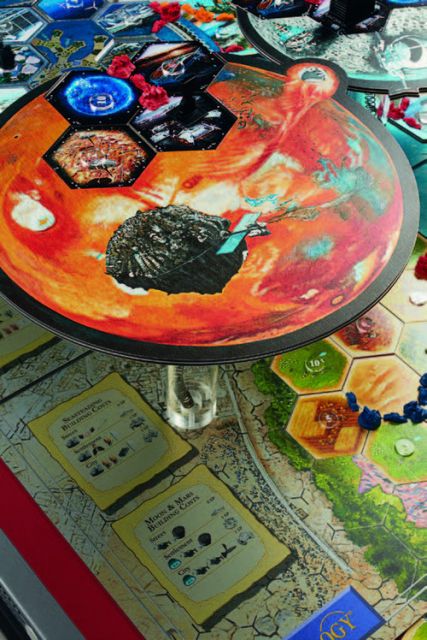

创始人棋盘游戏展览原型(中国版)(系列:无系列作品), 2017

装置, 定制《卡坦岛拓荒者》游戏卡片,3D 打印,在巴特勒饰面铝卡片、广告横幅上的UV 打印,中密度纤维板,树脂玻璃, 可变尺寸

艺术家:

Simon Denny

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

平行I(系列:无系列作品), 2012

视频,彩色,有声, 16:00

艺术家:

Harun Farocki

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

天气预报(系列:无系列作品), 2016

影像, 三屏视频,彩色,有声, 12:48

艺术家:

关小

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

肆意扩展的沼泽地·停泊站# 2(系列:无系列作品), 2018

装置, 装置作品

艺术家:

Femke Herrengrave

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

未来一秒即来(系列:无系列作品), 2018

装置, 物化艺术作品

艺术家:

JürgensDelia

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

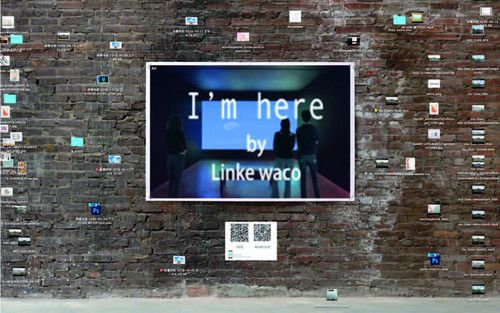

我在这里(系列:无系列作品), 2018

装置, 影像, 增强现实(AR)视频装置, 1:35

艺术家:

林科

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

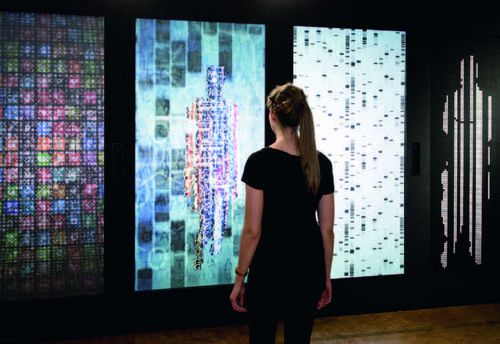

YOU:R:CODE(系列:无系列作品), 2017

装置, 影像, 互动装置

艺术家:

Bernd Lintermann

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

给盘式发动机润滑(系列:无系列作品), 2017

行为, 行为表演艺术

艺术家:

Tabita Rezaire

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

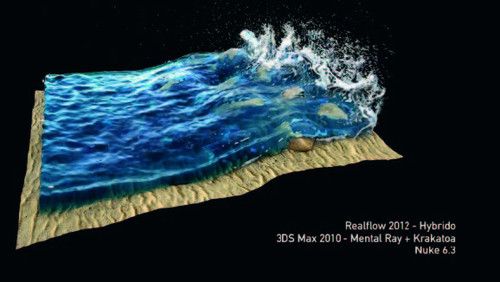

内心深处的潮汐(系列:无系列作品), 2017

影像, 视频, 18:44

艺术家:

Tabita Rezaire

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

火山的乳汁(系列:无系列作品), 2016

影像, 视频,彩色,音频, 10:00

艺术家:

Unknown Fields

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

传感器之林(系列:无系列作品), 2008

装置, 行为, 装置作品,传感器,多种材料,多种规格

艺术家:

杨健 b.1982

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

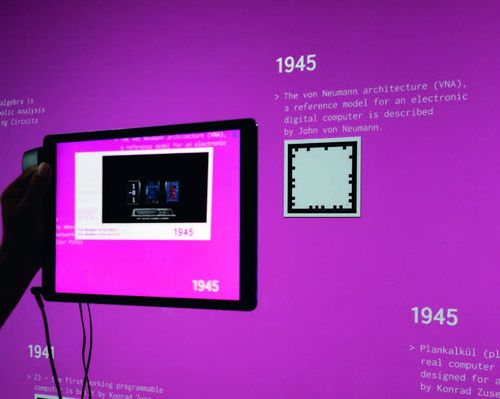

数字代码的编年史(系列:无系列作品), 2005

影像

艺术家:

ZKM | 赫尔兹实验室

展出经历叠加——数字中的艺术

(国际展) 2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕

2018.12.21 - 2019.03.10......6天后闭幕广东美术馆 (中国 广州市)

文章标题:第六届广州三年展——诚如所思:加速的未来

本文栏目:展览

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。