| 展览名称 | 观察·角度 |

|---|---|

| 展览时间 | 2021-12-24 - 2022-02-23 |

| 展览机构 | FFA当代艺术中心 |

| 主办单位 | FFA当代艺术中心 |

| 参展人员 | 陈琇源、何镒、黄靖杰、蒋宛霖、李强强、盛天泓、施展、王凯凡、王晓蓉、杨重光、于艾君、张刍狗 |

观察·角度简介

FFA艺术中心即将于2021.12.24-2022.02.23举行艺术再出发第四回,这是自2018以来陆续实施的品牌联展项目,本届主题定义为“观察·角度”,以去风格化作为特点,呈现多元的和差异化的作品。“观察·角度”历经一年的策划和思考,从个人化角度切入邀请了12位艺术家参加展览,他们分别是杨重光、张刍狗、于艾君、盛天泓、王晓蓉、何镒、陈琇源、施展、黄靖杰、李强强、蒋宛霖、王凯凡。

在这里,观察是指艺术家审视事物的观看方法,而角度则是指艺术家在表达个体或者意图上的表现方式。观察和角度也意味着展览的观众,以作为观看者的角度去审视创作者的内部世界与自己的关系。“观看”是一个关于生命内部觉知的一个体验,无论是从艺术本体看,还是从人的生命本体看,两者的真实是互为印证的。释放作为艺术家本体生命体验的同时,这种体验往往又揭示艺术语言之外的个人洞见与观者经验。

2019年爆发的新冠疫情,让人猝不及防,侵袭着人类世界,感染病毒的人数席卷五大洲,二亿五千多万人感染,五百多万人类因此丧失生命。生物学病毒成为二战以来,人类面对的最大问题,全球化受阻,中美贸易战升级,地区分裂与争议不断上演,物价通货膨胀,财富差距进一步拉大,保守主义和民粹主义同时登台。

熔断、自我封闭、隔离,这些关键词是令人窒息的。躲在角落里的个体,精神空虚、内心压抑、生存挣扎,诸此种种。

那么艺术该何以为?

艺术作为人类精神世界的一小部分,展开与此有关的探讨不胜枚举,艺术与疫情、疫情与社会、全球化与当代语境等等。慈善、募捐、救济,在艺术圈也有不间断的身影。包括与艺术有关的另一端市场,并不热闹却又热点不断。头部作品成为拍卖会的重头戏,蓝筹画廊和新锐画家们也是博览会的抢手货。环绕全球,东亚板块以香港和上海的艺术表演,最为耀眼,呈现多级分化的状态。

然而不幸的是,艺术家是软弱的,他们无力改变疫情,也无法影响历史进程。甚至他们连自己都改变不了,或者说他们所进行的个体观察,仅是从自我到语言的反馈。艺术是自私的,也是自由的,或者说艺术始终是个人的。

艺术家以个人的知识和眼界,作出自我的选择,他们表达介入的方式,也是隐晦的。若想洞悉的其中的真谛,需要从艺术史和当代语境介入。在阅读中,有一则故事,我想借此讲给观者听。911的时候,美国邀请图伊曼斯等艺术家去创作纪念这一重大事件,结果图伊曼斯思考要“回避政治”就择机返回了,他从塞尚的静物中获取灵感,以锐利的直线重构了静物,以“纪念碑”的方式缅怀死难者,这是语言的魅力。

既然如此,前卫的画家或者艺术家们,向来以摆脱学院派或者说摆脱内容牢笼为前提的,尤其在现代艺术史面前,颠覆性的语言已经非常难以发生了,但是在寻找语言差异上,当代绘画或者当代艺术,依然有着可拓展的空间,以个人的方式探索突围。

既然如此,艺术也只能以艺术的方式介入社会,那么我们只能回到展览本体上来表达观点,以反馈如此丰富但又骨感的人类世界。是的,“观察·角度”也只是一个集合了12位艺术家的联展,是一个很小的切片。他们来自不同地区和国家的华人艺术家,以自己的艺术语言和经验,从个人化出发,表达了对时间、空间、生命、情绪、自我的关照。作为这一展览的策展人,或者说艺术家文本的梳理者,我试图从个人化、艺术语言、内涵指向三个维度,做了11+1的文本呈现。与以往不同,以文学性艺术写作架构文本框架的目的,是为了让观者从相对轻松地浅显易懂的文字中获取灵感,从视觉和非视觉的双重角度去观看不同艺术家的多样化作品。有意思的是,“观察·角度”并没有从区域、年龄、性别去设置展览结构,而是从个人化这一角度,去发现艺术家的个人经验或者经历上去寻找作品和语言的关系。展览摒弃风格化语言划分的方式,以自我和作品的关系为指向,分为六个单元分别以对话的方式呈现作品。第一部分:精神的逃离,杨重光和盛天泓都是早期留德的艺术家,一个以废墟空间表达现实的逃离,探讨个体生命、自由与现实的关系。一个是在疫情初期远离母国回到精神的故乡,以小红画的方式再现了数字化时代的人物图谱。第二部分:消费的迷途,张刍狗和施展都是来自南京本土的艺术家,前者的作品指向互联网时代并从中提炼和挖掘素材以现成品置入的方式再现消费主义的谜团。后者则以消费主义时代的图像抓取拼贴的方式建立批判意识。第三部分:现实的慎问,于艾君和李强强,一个来自沈阳,一个来自武汉。前者以墙绘体介入自由的绘画,来调侃现实的滑稽与无奈。后者则以象征性的手法讽刺现实的金字塔式的人类社会。第四部分,文化的转向,王晓蓉和蒋宛霖都是来自北京的艺术家,她们都是利用自己熟悉的材料指向传统。前者利用燃烧和纸张、染料重构艺术语言,挖掘文化的价值,既有绘画的特点,同时也有装置的形式语言。后者利用牛仔裤、库线组织线条结构表达了贫穷的诗意的山水,同样具有绘画和装置之间的语言特点。第五部分,物象的境遇,何镒和黄靖杰,一个来自深圳,一个来自杭州,前者的作品与旅行有关,去掉了现实的叙事,直接建立物像和空间的关系。后者将故乡的和儿时的感官经验,表达抽象的文化景观,从而使作品具有了物性,成为整体。不同的前者以具象表达,而后者以抽象表达。第六部分,生命的叩问,陈琇源和王凯凡,都是青年一代留德艺术家。他们的作品都与生命和文化思考有关,而且是抽象介入人为主体的生命思考。前者以自己“妈妈的日记”重复的日常动作,利用书写语言提示观众陷入思考。后者从金石学传统中寻找永恒的意义,在文化身份中建立抽象的和书写的语言探索,以揭示生命和精神的本质。去中心化时代,他者与同者的关系,在韩炳哲“他者的消失”中直击了我们当下的世界,而他者以个性作为特点的,少数画家或者艺术家属于此列。个人化的焦点在于以自我的感受、经验、经历、判断,放置在全球视野中,并以艺术语言的终极方式去探索和建立“他者”的作品。

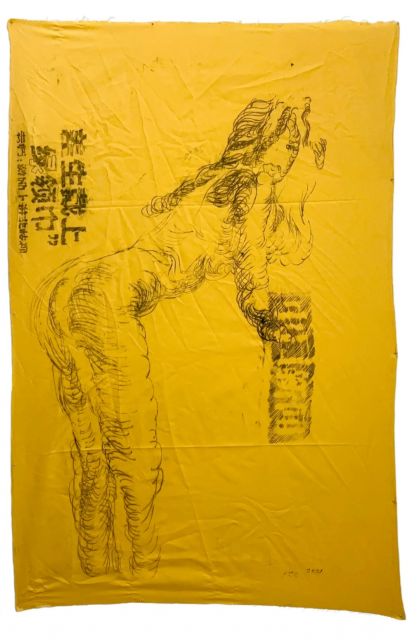

差生戴上绿领巾(系列:无系列作品), 2021

绘画, 特制涤棉布上油彩、金色铁环, 2250x1510mm

艺术家:

于艾君

文章标题:观察·角度

本文栏目:展览

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。