| 展览名称 | 他是谁?——耿建翌作品回顾展 |

|---|---|

| 展览时间 | 2023-03-18 - 2023-06-11 |

| 展览机构 | 尤伦斯当代艺术中心 |

| 主办单位 | 上海当代艺术博物馆 |

| 策展人 | Karen Smith、杨振中 |

| 参展人员 | 耿建翌 |

他是谁?——耿建翌作品回顾展简介

2023年3月18日至6月11日,UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现“他是谁?——耿建翌作品回顾展”,对中国当代最具影响力的观念艺术家之一——耿建翌(1962-2017)的艺术生涯进行系统性梳理与回顾。

展览延续了UCCA对自“’85新潮”以来中国当代艺术史研究及个案的持续关注,通过横跨艺术家30余年职业生涯各阶段,涵盖绘画、装置、行为与摄影等90余件代表作品,辅以大量纸本文献,全景式展现耿建翌藉由一系列实验性创作对打破艺术边界的持续探索,以及对各类既有艺术形式毫不妥协的挑战,本次展出的很多作品将是首次与北京观众见面。

“他是谁?——耿建翌作品回顾展”由上海当代艺术博物馆和UCCA尤伦斯当代艺术中心联合举办,凯伦·史密斯与杨振中共同策划,张培力担任特别顾问。

作为中国当代艺术杰出的先锋艺术家,耿建翌的职业生涯始于“’85新潮”——一个标志着艺术与艺术表达反思与创新的时代。

1985年,刚从浙江美术学院(中国美术学院前身)油画系毕业的耿建翌开始在当代艺术圈崭露头角,其毕业创作《灯光下的两个人》(1985)有力地质疑了当时以叙事为创作主旨或首要目的的艺术观,此后他成为“’85新空间”和“池社”的核心成员之一。

在接下来的30余年间,耿建翌不断通过艺术实践积极探寻艺术的意义,尝试打破艺术边界,对艺术的既有形式发起挑战。

他往往将简单的日常行为直接挪用为创作的形式和内容,促使观众主动思考艺术的多重意味。

耿建翌长期关注艺术语言根目录上的基本问题:怎么观看?怎么证明?怎么规范?怎么阅读?怎么显像?怎么回收?基于这些问题,他擅于在创作中运用不同的媒介和手法,并重新构想绘画、摄影、录像、装置、行为、印制品、现成品等观念实践的种种可能。

展览标题“他是谁?”源自耿建翌1994年创作,且于本次展出的重要观念性作品。面对错过的来访陌生人,艺术家下意识地问出“他是谁?”,并根据邻居提供的有关“他”的具体样貌线索创作了一组汇集文稿、绘图和照片的观念作品。

这件作品恰如引言般反映了耿建翌创作中的诸条线索,即对于个体身份的探索,对日常性的反思,以及将“调查”作为艺术创作的方式。

展览抛出“耿建翌是谁”这个问题,以此为主线呈现耿建翌艺术生涯中的重要作品,不仅强调了他极为多元的艺术方法,也凸显了艺术家探索与寻找答案的独特方式。

本次展览并没有严格以时间线或主题为线索呈现艺术家的作品,而是基于对其创作观念的系统性梳理,将90余件作品大致分为“百分之五十”“早期创作”“暗房工作”“多媒体与装置”“手工书”“‘健康态度’文献”“表格项目”等多个区域。

随着区域的转换,观众可以逐步了解艺术家在职业生涯各个时间节点提出的问题、以及创作媒介、表现形式和创作观念的相应转变,从中感受艺术家毕生艺术探索的广度与深度。

“百分之五十”区域聚焦耿建翌对“观众与艺术”之间关系的诸多探讨,展出的作品都与耿建翌提出的“百分之五十”概念有关,即艺术家只做一半的工作,剩余部分留给观众或参与者完成。

耿建翌试图以此消除艺术品与观众之间的距离,其中最具代表性的作品是《表格与证书》(1988)、《没用了》(2004)和《在地上》(1997/2023)。

“早期创作”区域见证了耿建翌的艺术天分及其对艺术既有表现形式的最初挑战。

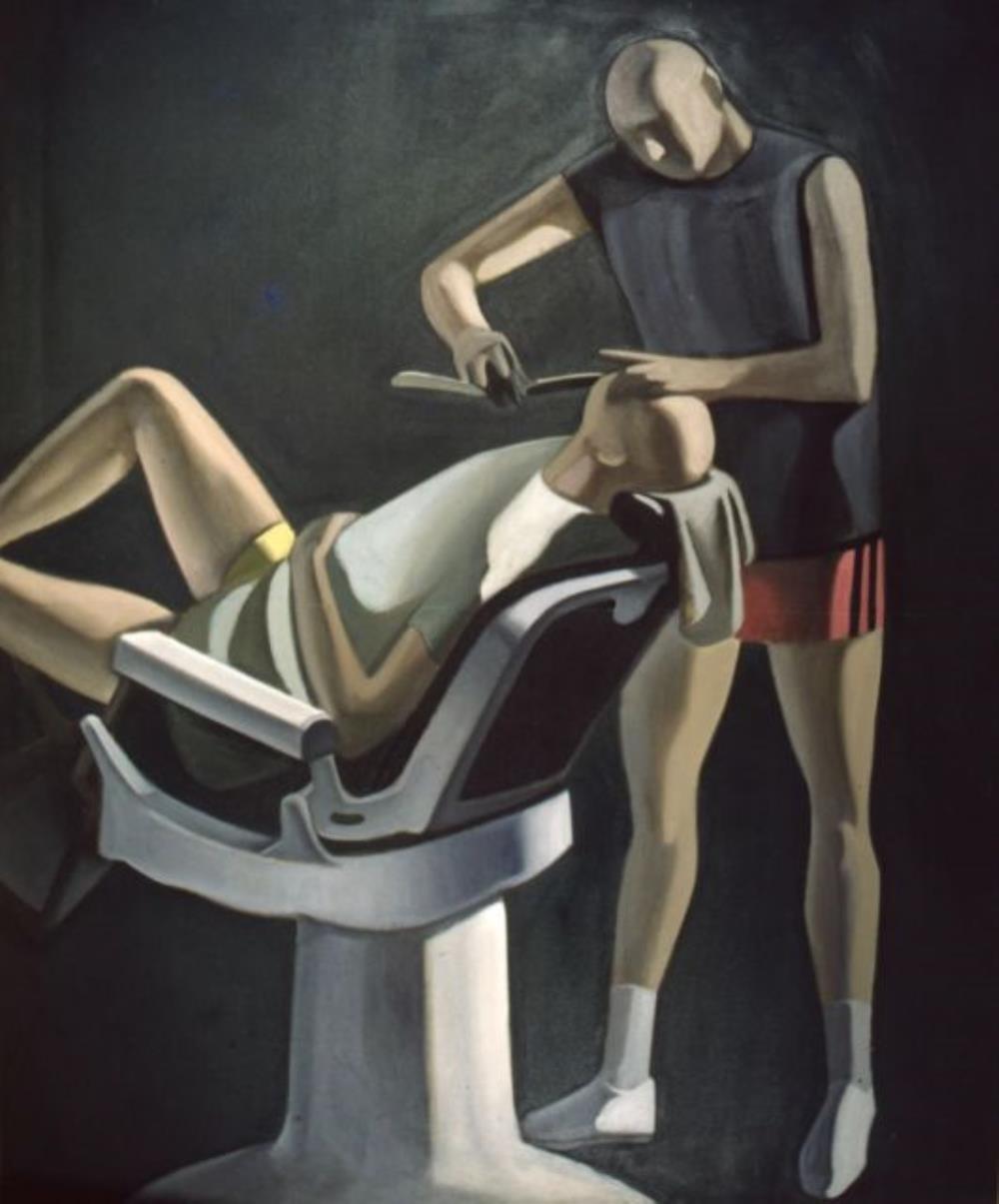

《灯光下的两个人》(1985)、巨幅的《第二状态》(1987)和《理发 3 号——1985 年夏季的又一个光头》(1985)既体现了艺术家早期对于线条、形状和颜色的把握,同时也展现了耿建翌对当时既定艺术范式的质疑与挑战,他也因此引发了艺术界的关注。

“暗房工作”则汇集了自1995年起,一系列直接对暗房中的材质进行处理的实验性作品。

几乎摈弃标准的曝光与冲洗方式的破坏性行为诞生了具有强烈视觉冲击力的作品。

“多媒体与装置”区域体现了作为先锋艺术家,耿建翌在创作上媒介自由的特点,集中呈现了早在90年代中期,艺术家便开始尝试的广义上的“新媒体”创作,其中较具代表性的是“无题”(2015)系列互动装置作品,以及用手电筒和信号灯改装成投影机的《投影顽固》(2016)。

“手工书”区域则汇集了1990至2006年期间,耿建翌以书为媒介创作的丰富且独特的“艺术家手工书”。

从《读物》(1990)里错印的脸,到会自己移动的电动书《会动的书 1-6》(2006),艺术家通过一系列实验探索了油印和手工的制书方式。

而在“‘健康态度’文献”区域,观众将更多了解到在创作实践之外,耿建翌所积极从事的艺术教育和展览项目策划工作。

从耿建翌与其他艺术家的交往与合作中,感受其对艺术与艺术家身份的思考,以及他所秉持的“艺术可以学,不可以教”的教育理念对年轻艺术家的深远影响。

另外,作为对耿建翌在作品中满怀真诚却又极具讽刺的挪用“表格”形式的致敬,策展人凯伦·史密斯与杨振中还特别策划了“表格项目”。

写信邀请艺术家生前的亲友同事,老师和学生,以及曾与其有过交往合作的人参与填写表格,填写的内容不限,或可讲述本人与耿建翌相遇的故事,或可回忆与艺术家的过往和轶事等等,并在“表格项目”区域集中呈现。

除此之外,展览中还包括艺术家2016年受邀赴日受启发创作的纸浆作品等等。

“他是谁?——耿建翌作品回顾展”期望通过艺术家基于多元媒介,对既定艺术观念与范式的质疑与挑战,艺术家在创作之外所从事的教育与展览策划活动,以及公众对其的深切缅怀与回忆,从多个维度全面还原耿建翌先于时代的人生思考与艺术探索,激发观众在与耿建翌领异标新的艺术实践的对话中,思考并找寻展览标题所提出的“他是谁?”这个问题的答案。

展览同期活动▼

在展期内,UCCA公共实践部将推出丰富多彩的公共活动,为观众了解耿建翌及其时代提供不同角度的思考。其中包括4期系列对话,以此溯源耿建翌的一生与其持续的艺术实践,解读并剖析他的艺术创作理念。首期对话“确有此人”将于2023年3月18日公众开幕日(星期六)的10:30–12:30于UCCA报告厅举行,由UCCA馆长田霏宇主持,邀请本次展览的两位策展人凯伦·史密斯和杨振中、展览顾问张培力,以及艺术家林天苗与中国美术学院艺术人文学院教授周诗岩进行分享,以期为公众勾勒出一幅更为鲜活、生动、立体的艺术家本人画像,同时也以多元的视角回应本次展览标题所提出的“他是谁?”这一问题。届时活动还将于UCCA微信视频号、UCCA官方哔哩哔哩与在艺平台同步直播。

此外,展期内还将举办影像艺术交流活动,联合想象力学实验室开设“投影院”,进行一米距离的影像实验、影像速写、影像录梦机和影像暗房工坊等活动,试图梳理耿建翌的艺术创作脉络,进而从全球艺术史的维度探究中国当代艺术的发展及现状。而在以耿建翌常用媒材为主展开的3期工作坊中,参与者将通过实操动手,感受不同媒材的特性与魅力。我们希望通过多元的项目,令观众在理解耿建翌的同时,体悟其孜孜不倦的艺术追求与实验精神。

理发3号——1985年夏季的又一个光头(系列:无系列作品), 1985

绘画, 布面油彩, 1780x1490mm

艺术家:

耿建翌

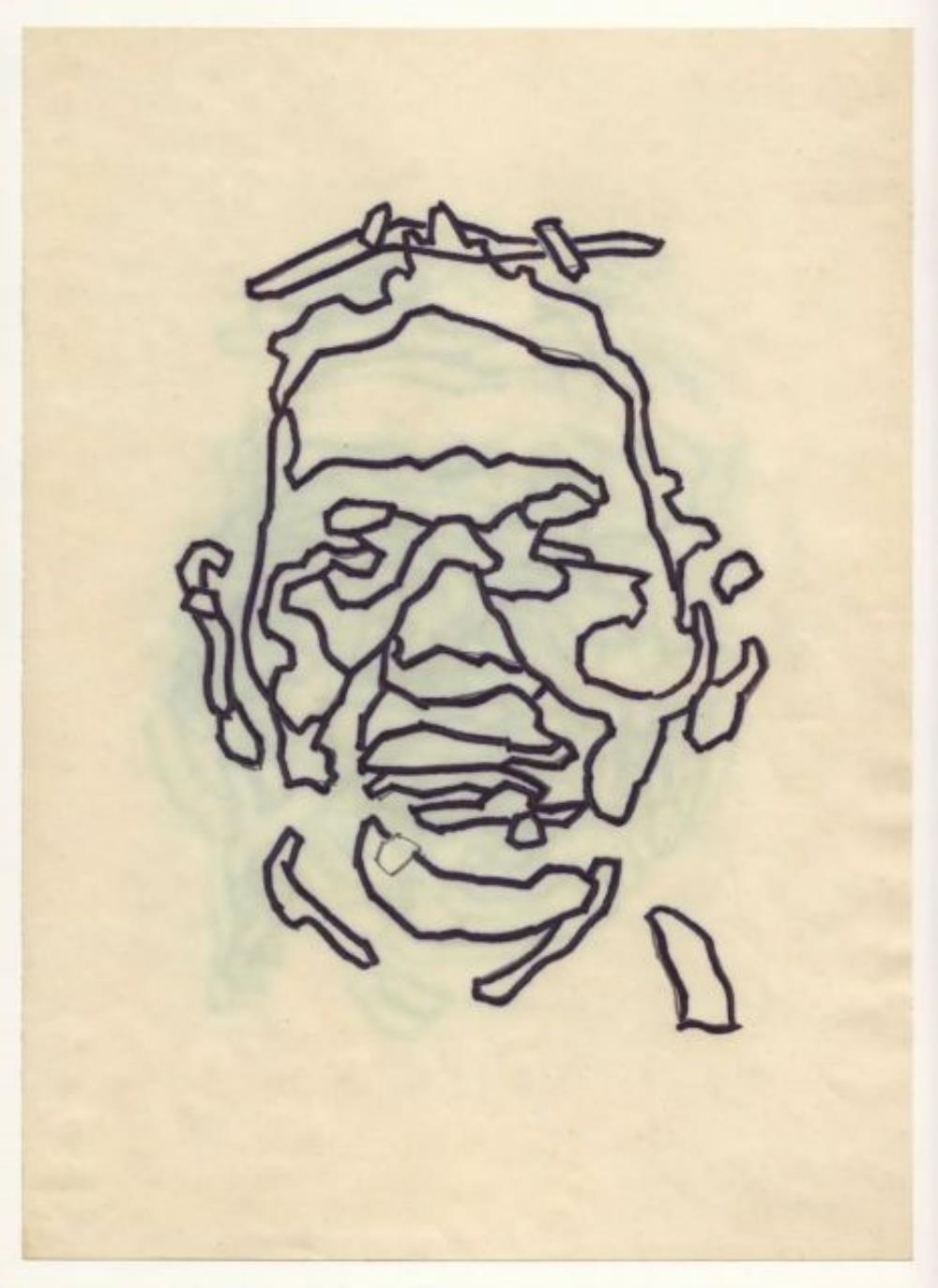

交叉光素描(系列:无系列作品), 1993

其他, 纸上钢笔手稿, 共6张,每张297x210mm

艺术家:

耿建翌

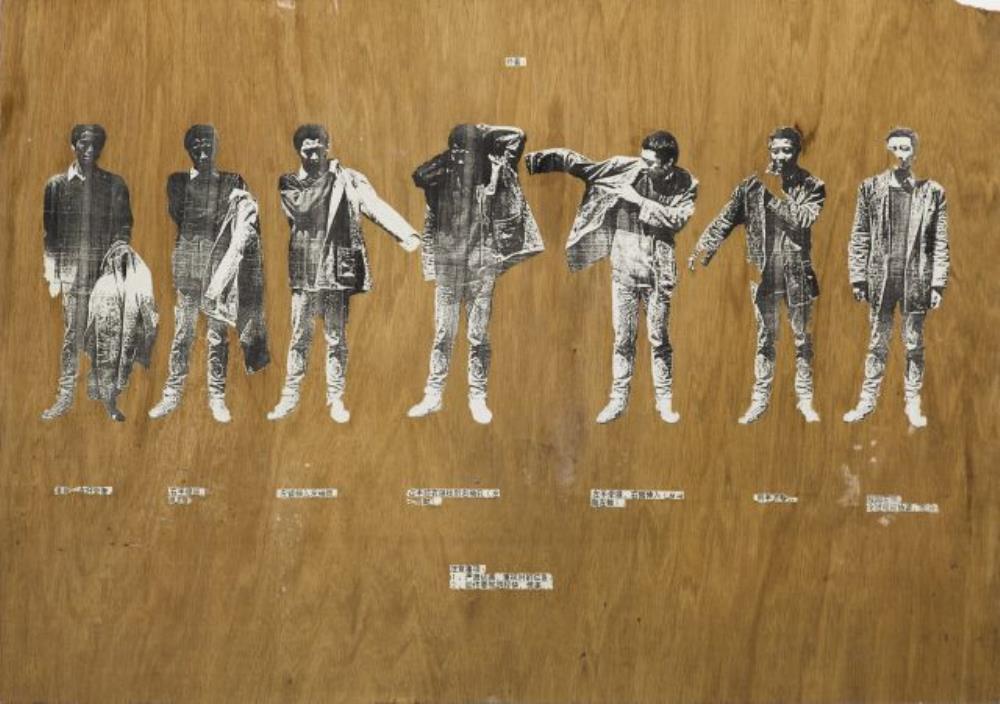

穿衣的一个七拍(系列:无系列作品), 1991

版画, 木板

艺术家:

耿建翌

展出经历无知——1985-2008耿建翌做作

(个展) 2012.09.07 - 2012.10.12......已闭幕

2012.09.07 - 2012.10.12......已闭幕民生现代美术馆【已关闭】 (中国 上海市)

花边(系列:无系列作品), 1992

绘画, 布面油彩, 共4 幅,每幅630x520mm

艺术家:

耿建翌

文章标题:他是谁?——耿建翌作品回顾展

本文栏目:展览

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。