原标题:拥抱商业,放弃热忱,时装秀的意义还存在吗?

社交媒体的飞速发展,使得信息的传播愈发扁平化与实时化,曾经高高在上的时装周,在各种社交软件的推动下反而变得平易近人起来。“即看即买”的商业模式赋予消费者更多的权利,也为时装周带来无尽的可能。商业化在时装周的发展上似乎也成为一种趋势,无论是设计本身还是发展路径上,我们看到更多商业的痕迹。

然而,社交媒体也同样将时装的表面性推到了极致,时髦与否一定程度上取决于社交媒体,时装文化背后的含义反而被忽视了。看完落幕不久的2019春夏时装周,我们不禁反问,越来越多雷同的风格,究竟是致敬还是抄袭?过度的商业化是否已经扼杀了时装乐趣?“即看即买”的模式是否已经左右了时装业的发展态势与话语权?时尚博主等各种自媒体的出现,使时装周成为社交媒体的狂欢,时尚品牌被科技的潮水推向网络。品牌开始拥抱商业,反而放弃了时装设计的内涵。在这样巨大变革下,时装周的意义还存在吗?在重新审视这个问题之前,我们先来简要回顾一下时装周的前世今生。

一场时装秀通常持续的时间不过20分钟,但是却有能力让观众置身于另一个世界。可见,时装秀的魅力不仅仅是在展示服装上,也同样是设计师非凡视野的升华。

在19世纪60年代的一场时装秀上,巴黎设计师Charles Frederick Worth,也就是所谓的“高级时装之父”,提出了在现场模特身上展示时装的想法。和那个时代的其他时装设计师一样,他在朗香赛马场推出了自己的系列。虽然算不上一场真正意义上的时装秀,但却成为了时装秀的开端。

1943年,纽约时装周拉开了帷幕。在此之前,美国时装一直由欧洲设计师主导。但由于美国媒体在战争期间无法前往欧洲,这成为了一个推广本土人才的机会,其中包括极简主义先锋Norman Norell。从那以后,纽约的时装秀继续进行,如今更是成为四大时装周的重要组成之一。

1945年,200个真人大小的人体模型在卢浮宫展出,其中有三分之一是真人大小的,他们穿着Balenciaga和珍Jeanne Lanvin等高级定制时装公司设计的缩小版服装。这是某种形式的时装秀,也是一种在使用有限资源上进行服装展示的实用解决方案。

在t型台出现之前,品牌的重点是客户而不是宣传,因此摄影师是不准进入的。1947年,Christian Dior成为首批允许摄影师记录他的第一个系列的设计师之一。

1952年,Hubert de Givenchy展示了他的第一个系列。他曾多次为奥黛丽·赫本设计她戏里及戏外的衣服。其中最为著名的设计是赫本在电影《蒂芙尼早餐》中的黑色礼服。这样时装与明星之间的合作,也让奥黛丽·赫本成为最早的“明星代言人”之一。

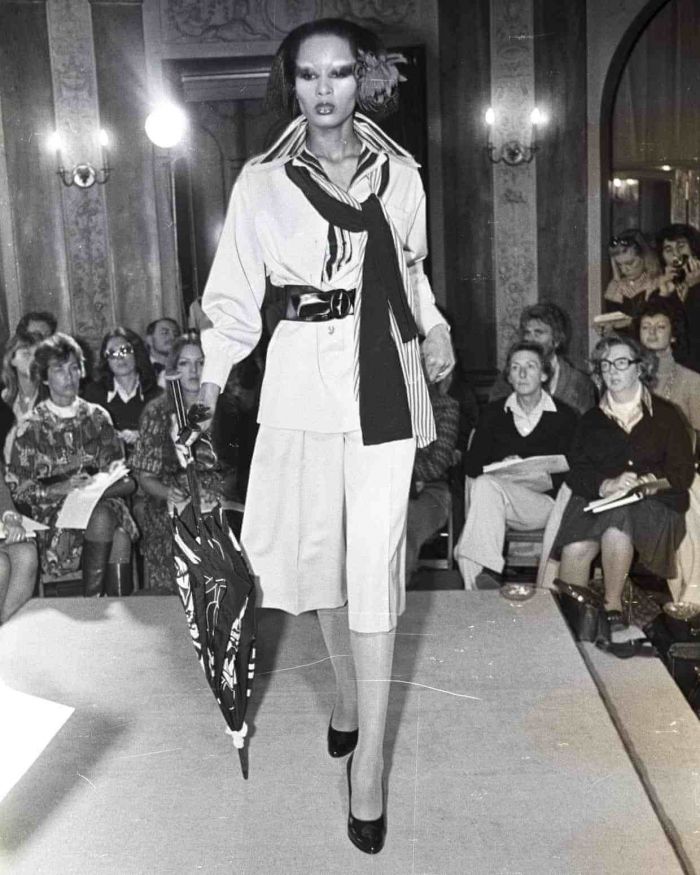

随着时代的不断推进,在20世纪70年代,成衣取代了高级时装,t型台成为设计师时装系列的新媒介。在巴黎,很多设计师每年都要展示两次自己的时装系列,因此1973年成立了时装设计师协会,旨在协调时装发布会,而这也是如今巴黎时装周的诞生。

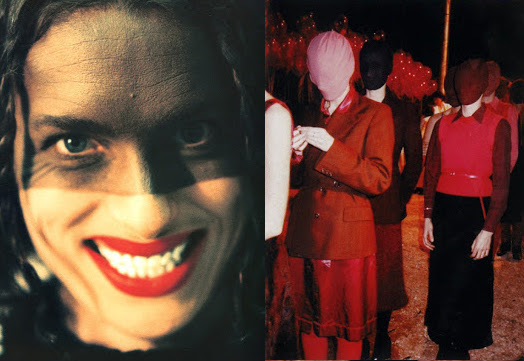

然而,在始终标新立异的时装界,永远都有人在不断打破传统,将时装玩到极致。这之中的代表人物当然要属Martin Margiela了,从上世纪90年代起,他就在不断挑战时装的可能性,挖掘拆解其背后隐藏的含义,他的设计从不妥协,强势无情,带有某种混乱感的美学风格让时装不只是出现在华丽的殿堂上,更能从地下酒吧中跑出来。

1989年,Martin Margiela就打造了一场完全忽视传统的时装表演。在一个破败的巴黎市郊的儿童游乐场,没有座位安排,头排挤满了当地的小孩儿,模特们像寻常一样走在街上,而T台甚至是凹凸不平的。评论家们厌恶这场秀;但业界却奉它为经典。因为它不仅是时装内涵的最佳诠释,也开启了一种不那么等级化、更民主的时装表演方式。Martin Margiela用这场特殊的时装秀向世人宣告,时装是没有阶级之分的。

除了Martin Margiela,另一位在时装设计界具有深刻影响的,莫过于Helmut Lang了。如果说Margiela重新定义了时装秀的意义,那Lang则带领时装秀进入了一个全新的时代。随着互联网的不断发展,科技对时装秀的演变影响最大,这让保守的时装行业也不得不被拖进数字时代。1998年,奥地利设计师Helmut Lang成为第一个拥抱互联网的人,并在网上展示了他的秋冬时装秀。他说:“我当时就意识到,互联网会发展到超乎想象的规模,所以我认为现在是挑战常规的恰当时机。” Lang并没有选择顺应规则,依然特立独行,选择让规则适应自己。

而现在,即使不是通过直播,也可以通过Instagram、微博等各种社交软件实时观看时装秀。或许十年前一年两季的成衣秀还能够稳稳的把握潮流的脉搏,但现在随着需要量的不断增加,时装潮流趋势更新换代飞快,一个品牌每年最少也要推出包括早春、早秋和男装在内的六大系列,更不必说还有各种合作款与高级定制,加之网络互联网的快速发展,让顾客和消费者们等待六个月才能买到半年前的衣服显然并不是个明智的选择。因此也就有“即看即买”这个模式的诞生。而从Burberry在2016年9月推出这个模式后,也已经成为潮流的一部分,将时装秀变成向公众开放的展览,在最短的时间内获取最大限度的曝光。

时尚界可能已经成为一个更加注重实效的商业空间,但对它来说,它依然是奢侈的。有了直播,以及时尚界对社交媒体的痴迷,使得越来越多的人开始质疑时装秀的作用。但尽管如此,没有什么能代替它的存在,因为时装表演是一种多感官体验。

再次回归到开头的问题中,我们会发现答案是很难去定义的。

因为与时装产业的蓬勃发展不同,时装周这种看上去颇有些年头的时装发布形式确实已经无法适应快速发展的社会。同时,伴随社交平台不断发展的影响力以及大量增加的使用人数,品牌极其渴望吸引这些使用者的注意。或许各个品牌都更青睐于生产消费者需要,而并非时尚界所缺少的。因为大部分设计师和创意总监也不过是时装行业的一员,他们只能选择迎合大部分人的需求,以及品牌真正持有人对品牌盈利的需求。他们大多在意的是数字,且是可被控制及预测的数字。而对于其中大多数的品牌,他们将时装周看作一个在时髦消费者中塑造知名度和价值的渠道。

经常会有人感到疑惑,时装周所展示的服装真的会有人买吗?其实事实上在整个时装周期间可能并没有实际的产品售出,但是品牌所采取的营销方式是让科技可以将产品曝光于消费者眼前,从而实现投资回报率。对于时装周来说,投资回报率并不是销售产品的数量,而是关注的提升,粉丝数量的增加。但是如果一个品牌在时装周以后不积极地继续跟踪、衡量曝光率,参与度,页面浏览量以及其他每一个相关指标,那么时装周期间所做的一切项目就要打上问号了。所以说,不能说时装周的意义不存在了,它只不过是为了顺应互联网发展的趋势而选择了一种新的发展路径。时间终会把棱角抚平,这句话在一贯标榜新潮的时装界也同样可以应用。我们或许还在怀念那个无所顾忌的Margiela时代,但是不得不承认,如今的时装秀中也很难再出现那样极致的时装热忱了。

文章标题:时装秀T台步 商业与艺术的交替

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(ms#mei-shu.org #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。